Первая сетецентрическая война

«Мы должны признать, что к настоящему времени [российская] военная наука не выявила четкого обобщенного типа современной войны и вооруженного конфликта», — заявил министр обороны Российской Федерации С. Иванов в своем выступлении на заседании Академии военных наук 24 января 2004 года.

Спустя почти десять лет указанное положение дел не изменилось. Опыт последних армейских операций в Югославии, Афганистане и Ираке остался невостребованным в Вооруженных силах России. Такой вывод можно сделать, исходя из отказа от перехода к единственному на данный момент обобщенному типу современной войны под названием Network Centric Warfare (сетецентрические боевые действия). Утвержденная 5 февраля 2010 года Военная доктрина Российской Федерации не содержит подобной формулировки или её характерных составляющих.

Концепция сетецентрических боевых действий была опубликована в 1998 году в статье вице-адмирала Артура Себровски и научного сотрудника Министерства обороны США Джона Гарстка. Концепция была основана на кратном увеличении боевой мощи вооруженных сил без увеличения их численности, только за счет подъема на качественно иной уровень технологии управления вооруженными силами посредством создания единой информационной сети, соединяющей всех участников боевых действий в режиме реального времени. Это решение позволило изменить на противоположное значение соотношение сил наступающей и обороняющейся сторон при условии, что последняя не обладает подобной технологией.

Концептуальная схема Network Centric Warfire

Новая концепция ведения боевых действий отличается следующими эффектами:

— меньшее на порядок время реакции в ходе военных операций;

— непрерывность процесса планирования, ведения и материально-технического обеспечения боевых действий;

— единый уровень оперативно-тактической осведомленности;

— самосинхронизация действий в общевойсковом бою;

— сочетание пространственной распределенности вооруженных сил и концентрации их огневого воздействия на противнике.

Технология сетецентрических боевых действий опирается на последние технические достижения в области средств связь и автоматизации. Связь строится по принципу самовосстанавливаемой сети, передающей по общим каналам цифровые данные, голосовую информацию и потоковое видео. Автоматизация управления войсками обеспечивается за счет создания компьютерной системы, вычислительные мощности которой распределены вплоть до уровня боевых машин и отдельных пехотинцев.

Необходимо подчеркнуть принципиальное отличие концепции Network Centric Warfare от ранее разработанных концепций Blitzkrieg (Альфред фон Шлиффен, 1905 год) и глубокой операции (Виктор Триандафиллов, 1931 год). Реализованные соответственно в начале и конце Второй мировой войны эти концепции основаны на исторически сложившейся иерархической системе управления войсками — вся информация от передовых подразделений поднимается на уровень штабов, обобщается и в виде боевых приказов вновь спускается на уровень подразделений огневой поддержки. Время реакции на изменение оперативно-тактической обстановки определяется пропускными способностями каналов связи и скоростью обработки информации на штабном уровне. Управление на всех этапах полностью централизовано: вывод из строя штаба или каналов связи ведёт к дезорганизации войск.

Расположение иракских вооруженных сил на 19 марта 2003 года

В точном соответствии с концепцией глубокой операции (оборонительной в данном случае) и исходя из численного превосходства противника в авиации и ракетах средней дальности, иракские войска были максимально рассредоточены на части территории страны с пересеченным рельефом местности и естественными препятствиями:

— на восточном берегу реки Тигр вдоль ирано-иракской границы (южные склоны Иранского нагорья);

— в междуречье Тигра и Евфрата (заболоченная низменность с орошаемым земледелием).

Западная часть территории Ирака между правым берегом реки Евфрат и саудовско-иракской границей, занимающая примерно половину площади страны и покрытая каменистой пустыней, была практически свободна от размещения войск и вооружений. Вокруг крупных городов были созданы укрепрайоны.

В результате иракские войска оказались повернуты фронтом на юго-запад, имея в тылу территорию нейтрального государства (Ирана), создав глубоко эшелонированную оборону с тремя линиями естественных препятствий — рекой Евфрат, болотистым междуречьем и рекой Тигр.

Оборона иракских дивизий строилась в виде набора опорных пунктов, расположенных по периметру городов. Полевые оборонительные позиции в виде окопов полного профиля и капониров боевых машин сочетались с городскими оборонительными позициями в виде зданий и сооружений, приспособленных под укрытия боевых машин и долговременные огневые точки.

Стратегический оборонительный замысел иракских вооруженных сил строился на отказе от борьбы за превосходство в воздухе и навязывании боев на заранее подготовленных позициях с нанесением противнику неприемлемого ущерба. Центром обороны был определен Багдад, где были сосредоточены большая часть сил ПВО и наиболее боеспособные воинские соединения. В связи с количественным и качественным превосходством авиации противника было принято решение отказаться от боевого применения собственной авиации. В случае прорыва полевых позиций планировалось перенесение боевых действий в черту городской застройки, используя последнюю в качестве защитных сооружений. В тылу противника на коммуникациях снабжения планировалось развернуть диверсионные операции силами иррегулярных военных формирований.

Сухопутные силы американо-британской коалиции перед началом кампании занимали плацдарм на территории Кувейта, граничившего с Ираком на юго-востоке. Авиация базировалась в Кувейте, других арабских странах Персидского залива, а также на авианосцах. Крылатые ракеты средней дальности входили в боекомплект тактической авиации и были размещены на военных кораблях и подводных лодках. Небольшое количество сил специальных операций (около 4000 человек) было расположено в Иордании вблизи северной границы Ирака.

Боевые действия американо-британской коалиции в марте-апреле 2003 года

Стратегический наступательный замысел американо-британской коалиции предусматривал завоевание полного господства в воздухе путем подавления ПВО и создания бесполетной зоны для авиации противника над всей территорией Ирака. После достижения указанного результата планировалось блокировать иракские воинские части в местах их дислокации с помощью авиаударов по колоннам противника на марше. Кроме того, авиация должна была последовательно уничтожать боевую технику противника, выдвинутую на полевые оборонительные позиции вокруг укрепрайонов и оказывать поддержку штурмовым группам в городской среде.

Перед сухопутными силами американо-британской коалиции были поставлены три задачи:

— окружить крупную группировку иракских войск в укрепрайоне вокруг Басры;

— нанести фланговый удар по иракским войскам, расположенным в первом эшелоне обороны в междуречье Тигра и Евфрата с дальнейшим продвижением и уничтожением опорных пунктов противника вдоль шоссе Басра — Багдад;

— осуществить рейд на глубину 400 км по свободной от опорных пунктов пустынной территории Ирака вдоль переднего края обороны противника за рекой Евфрат и захватить центр обороны Багдад.

Военные действия были начаты 19 марта 2003 года вторжением на север Ирака (районы, населенные курдами) сил специальных операций. На следующий день был нанесен массированный ракетно-бомбовой удар по комплексам ПВО, радиолокационным станциям и аэродромам на всю глубину территории Ирака. Задача завоевания господства в воздухе и создания беспилотной зоны была решена. 21 марта авиация нанесла удар по пограничным опорным пунктам иракской армии, позволив выдвинуться на территорию Ирака сухопутным силам американо-британской коалиции. Одна британская дивизия блокировала укрепрайон вокруг Басры, три американских дивизии (две экспедиционные дивизии морской пехоты и 82-я воздушно-штурмовая) нанесли удар во фланг первого эшелона обороны иракских войск, две американские дивизии (3-я механизированная и 101-я воздушно-штурмовая) ушли в рейд на Багдад.

Самолет ДРЛО наземных целей Boeing E-8A/C J-Stars

Ключевую роль в успешных действиях сухопутных сил сыграло использование во Второй Иракской войне новой интегрированной системы связи и управления FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below), развиваемой с 1995 года. Её опытные версии ранее были испытаны в военных конфликтах в Югославии (1999 год) и Афганистане (2001 год). FBCB2 связала в единую сеть автоматизированные системы разведки, позиционирования, управления огнем, ситуационной осведомленности, планирования боевых действий и материально-технического снабжения сухопутных сил, а также обеспечила обмен данными с автоматизированными системами других видов вооруженных сил и объединенного командования.

Терминалы FBCB2 были размещены непосредственно на борту танков, БМП, БТР, САУ, ракетных пусковых установок и многоцелевых автомобилей повышенной проходимости линейных подразделений Армии и Корпуса морской пехоты США. Терминалами также были оснащены мобильные командные пункты, комплексы технической разведки и управления огнем артиллерийских и ракетных подразделений, передовые артиллерийские и авиационные наводчики. Терминалы были подключены к двухуровневой сети радиосвязи, включающей воздушный сегмент EPLRS/SINCGARS и космический сегмент INMARSAT. Обмен данными осуществлялся в рамках виртуальной сети тактического Интернета.

Информационная сеть АСУВ FBCB2

Командиры боевых машин и воинских подразделений до взвода/батареи включительно в режиме реального времени на дисплеях своих терминалов имели отображение текущей тактической обстановки, включая расположение позиций противника и своих частей. В связи с этим все атаки на оборонительные позиции иракской армии осуществлялись преимущественно со стороны флангов и тыла. Артиллерийское вооружение американских танков и БМП применялось на предельных дистанциях вне зоны прицельного огня артиллерийского вооружения иракских боевых машин.

Командирам передовых подразделений американских дивизий на поле боя были предоставлены связевые возможности напрямую взаимодействовать с артиллерийскими подразделениями и тактической, в отдельных случаях стратегической авиацией. Иракская артиллерия подавлялась реактивными системами залпового огня сразу же после определения её позиций по данным радиолокационной разведки за траекториями полетов снарядов при первых пристрелочных выстрелах. После завоевания господства в воздухе основным видом боевого применения авиации американо-британской коалиции (90 процентов вылетов) было барражирование в воздухе в районах боевых действий и оказание воздушной поддержки своим сухопутным силам на поле боя (с помощью передовых авианаводчиков) или в тылу иракских войск (с помощью радиолокационного наведения).

В результате огневой контакт наступающих и обороняющихся проходил в одностороннем порядке, что в огромной степени оказало влияние на морально-психологическую устойчивость иракских военнослужащих. Невозможность реализовать не только план обороны, но и элементарно выполнить свой воинский долг (нанести ущерб противнику даже ценой собственной гибели) деморализовало сначала иракскую армию, а затем и Республиканскую гвардию Ирака.

С другой стороны, полное владение тактической информацией, превентивное применение огневых средств, практическое отсутствие потерь у наступающих и бесперебойное материально-техническое снабжение позволило им уничтожать по частям силы противника, даже не имея количественного перевеса в наземных вооружениях и живой силе.

Бомбардировка городских кварталов Багдада

При этом не следует преувеличивать фактор воздушного господства в небе Ирака. По оценкам командования сухопутных сил США эффективность бомбардировок полевых оборонительных позиций составляла в среднем 20 процентов. Для защиты от авиационных ударов иракцы применяли разнообразные меры маскировки и дезинформации воздушного противника: сжигание автомобильных шин около боеспособных танков и БМП (с целью имитации их поражения), ручное разрушение каменных насыпей брустверов окопов и капониров, укрытие техники и личного состава в жилых постройках до момента начала наземной атаки и т.д.

Для уничтожения оставшихся боеспособными 80 процентов полевых оборонительных позиций (включая закопанные в землю иракские боевые машины) американские танковые и механизированные части использовали штатное артиллерийское вооружение, оснащенное тепловизорными прицелами и лазерными дальномерами. Дистанция стрельбы составляла от 2 до 2,5 км. При наступлении в населенных пунктах штурмовые группы пехоты применяли переносные ракетные комплексы с осколочно-фугасными боевыми частями и осуществляли наведение управляемых бомб на цели в городской застройке. Дистанция стрельбы/наведения составляла от 1 до 1,5 км.

Подбитые иракские танки на улицах Багдада

Немногочисленные попытки иракских войск контратаковать каждый раз натыкались на ситуационную осведомленность американских войск на ранней стадии о переброске и накапливании сил обороняющихся. Характерным примером служит попытка ночной контратаки двух бригад Республиканской гвардии при поддержке 70 танков на предмостный плацдарм одного батальона 3-й механизированной дивизии, усиленный 10 танками Abrams и 4 БМП Bradley, в городской застройке Багдада. Наткнувшись на бомбовой удар и артиллерийский огонь еще до начала перехода в контратаку и потеряв в плотных предбоевых порядках половину состава убитыми и ранеными, иракцы вынуждены были отступить.

Неготовность иракских войск вести городские бои в условиях нанесения высокоточных бомбовых ударов и ведения артиллерийского огня на предельных дистанциях хорошо иллюстрирует тактика, которую применила 3-я механизированная дивизия для установления контроля над Багдадом. Был использован прием Thunder run — скоростные рейды колонн бронетехники по городским магистралям с нанесением ударов по выявленным в ходе рейдов огневым точкам противника. Последний скоростной рейд сопровождался десантированием пехоты на перекрестках магистралей с развертыванием опорных пунктов и завершился захватом комплекса правительственных зданий в центре города. Контакт командования Вооруженных сил Ирака с президентом Саддамом Хусейном был потерян. Ночные контратаки были в очередной раз сорваны. Наутро сопротивление иракской армии и Республиканской гвардии было сломлено. Вооруженный конфликт перешел в стадию партизанской войны.

Схема последнего рейда Thunder run

Технология Network Centric Warfare в иракской войне значительной степени строилась на ускорении доведения разведданных до передовых подразделений американской армии. Возросшая ситуационная осведомленность помогала им каждый раз опережать противника в принятии решения. При этом особое внимание обращалось на приоритетное выявление и уничтожение командных пунктов иракских войск, после чего боевое управление ими, построенное по иерархическому принципу, переставало существовать как организованная система.

Задержка с получением разведданных об иракских войсках сразу сказывалась на темпах наступления — отсутствие привычных красных значков (обозначение позиций противника) на дисплеях терминалов FBCB2 действовало как стоп-сигнал на командиров передовых подразделений американских войск. Так, например, песчаная буря над Багдадом и связанное с ней временное прекращение полетов разведывательной авиации вынудили американские войска перейти к так называемой осаде Багдада в соответствии с официальным заявлением министра обороны США Дональда Рамсфелда. Однако активные наступательные действия тотчас возобновились после изменений погодных условий.

Объединение автоматизированных систем Battle Command Systems Вооруженных сил США

После иракской войны 2003 года развитие материальной основы ведения сетецентрических боевых действий пошло ускоренными темпами. В вооруженных силах США была произведена информационная стыковка систем автоматизации сухопутных войск, ПВО, авиации и военно-морского флота с помощью программного интерфейса DIB (DCGS Integrated Backbone). В космическом и воздушном сегменте завершается переход на широкополосную связь. Расширена функциональность автоматизированной системы FBCB2 до уровня С4. Завершено оснащение возимыми терминалами всех частей Армии и Корпуса Морской пехоты. В настоящее время в соответствии с программой Joint Battle Command Platform проводится оснащение носимыми терминалами военнослужащих частей постоянной готовности. В 2014 году планируется провести испытания технологии цифрового поля боя Digital Battle Field, не требующей обязательного использования спутниковой системы навигации и лазерной подсветки целей.

Разведывательная сеть HART

В 2012 году количество беспилотных летательных аппаратов (7400 единиц) в вооруженных силах США превысило количество основных боевых танков (7200 единиц). Большой летный парк БПЛА совместно с широкополосной радиосетью и сетью компьютеров позволяет формировать в масштабе театра военных действий разветвленную отказоустойчивую мультиспектральную разведывательную сеть типа HART (Heterogeneous Airborne Reconnaissance Team).

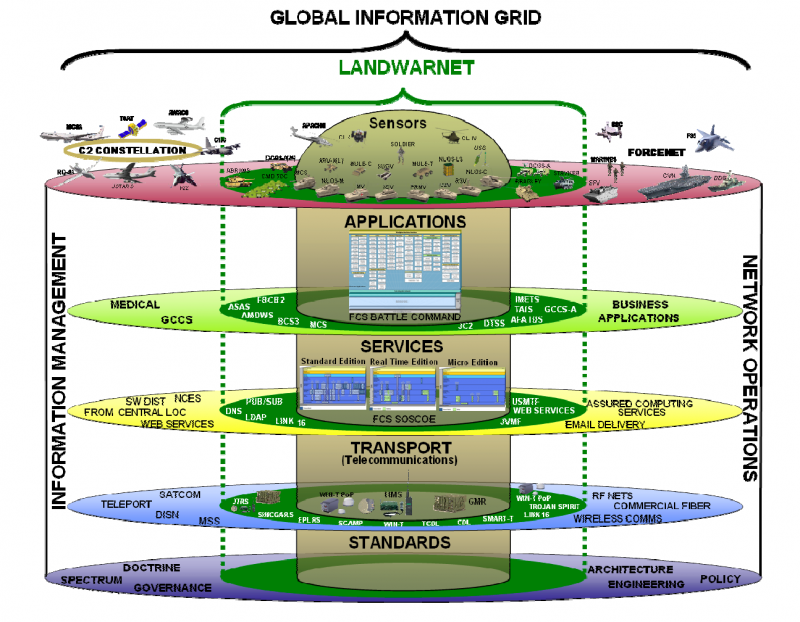

С 2010 года действует Кибернетическое командование, находящееся в ведении Стратегического командования и руководящее работой глобальной информационной сети GIG (Global Information Grid) Вооруженных сил США. Поднятие информационной системы на один уровень с ядерной триадой (баллистические ракеты, подводные лодки и тяжелые бомбардировщики) показывает стратегическую важность реализации концепции Network Centric Warfare для достижения технологического превосходства над противником.

Функциональная структура сети Global Information Grid

К сожалению, Вооруженные силы России до сих пор опираются на концепцию глубокой операции, разработанную более 80 лет назад. Отсутствие новаций прямым образом отражается на их боевых возможностях. Чисто количественное наращивание новых типов вооружений, в том числе созданных на бронетанковой платформе «Армата», никак не повлияет на возможность ведения сетецентрической войны.

В результате сохраняющейся неясности в ключевом вопросе строительства Вооруженных сил России опытные разработки систем управления боевыми действиями Сухопутных войск конкурируют между собой (ЕСУ ТЗ и «Андромеда-Д»), не могут преодолеть планку полевых испытаний, не имеют соответствующей сети связи, не поддерживают унифицированные протоколы обмена данными с автоматизированными системами управления огнем артиллерийских, ракетных и противовоздушных комплексов. Задача организации информационного взаимодействия автоматизированных систем армии, авиации и флота в рамках единой сети не решается.

Остается только надеяться на скорейшее решение вопроса, поставленного министром обороны Российской Федерации в 2004 году.

Автор: Andreas