«Илы» против танков

Ил-2 вооруженный НС-37

В этой связи с целью повышения противотанковых свойств штурмовой авиации Красной Армии Постановлением ГКО № 3144 от 8 апреля 1943 г. авиазавод № 30 обязывался выпускать двухместные штурмовики Ил-2 АМ-38ф с двумя пушками калибра 37 мм 11 П-37 (НС-37) ОКБ-16 с боекомплектом по 50 снарядов на пушку, без реактивных снарядов, с бомбовой нагрузкой 100 кг в нормальном варианте и 200 кг в перегрузочном.

Ленточное питание пушек НС-37 позволило разместить их непосредственно у нижней поверхности крыла с использованием конструктивно очень простого и быстроразъемного крепления. Пушки закрывались относительно небольшими обтекателями, каждый из которых состоял из двух легко открывающихся створок. Боекомплект к каждой пушке укладывался непосредственно в отсеки крыла. Вес одной пушки НС-37 с боекомплектом равнялся 256 кг.

Боекомплект к пушке НС-37 состоял из патронов с бронебойно-зажигательно-трассирующими (БЗТ-37) и осколочно-зажигательно-трассирующими (ОЗТ-37) снарядами. Бронебойные снаряды предназначались для поражения наземных бронированных целей, а осколочные – для поражения воздушных целей. Кроме того, для новой пушки был разработан и подкалиберный снаряд. По сравнению с ШФК-37 авиапушка НС-37 оказалась более надежной и скорострельной

20 июля 1943 года начались продолжавшиеся до 16 декабря войсковые испытания Ил-2 с двумя 37-мм авиапушками НС-37. В общей сложности к войсковым испытаниям привлекались 96 штурмовиков Ил-2 с НС-37.

Ухудшение пилотажных характеристик нового штурмовика, так же как и Ил-2 с пушками ШФК-37, было связано с большим разносом масс по размаху крыла и наличием обтекателей пушек, ухудшающих аэродинамику самолета. Во всем диапазоне центровок Ил-2 с НС-37 не имел продольной устойчивости, что существенно снижало точность стрельбы в воздухе. Последнее усугублялось сильной отдачей пушек при стрельбе из них.

Фугасные 50 кг и осколочные 25 кг авиабомбы обеспечивали пробитие брони толщиной 15-20-мм при разрыве в непосредственной близости от танка.

Стоит отметить, что точность бомбометания с Ил-2 была не высокой. Штурмовик не был приспособлен к крутому пикированию и не имел специального бомбардировочного прицела. Прицел ПБП-16, устанавливавшийся на штурмовиках в 1941 г., при общепринятой тогда практике ударов с бреющего полета оказывался практически бесполезен, — цель набегала и скрывалась из глаз слишком быстро, чтобы пилот успел воспользоваться этим достаточно сложным прибором. Поэтому во фронтовых частях ПБП-16, как правило, снимали и до середины 1942 года целились «на глазок» — выпуская по цели пулеметную очередь и доворачивая самолет в зависимости от того, куда ложилась трасса (а бомбы сбрасывая по выдержке времени) Для бомбометания с горизонтального полета с высот более 50 м осенью 1941-го стали пользоваться прицельными метками, нанесенными на лобовое стекло фонаря кабины и капот самолета, — но они были неудобными в использовании, а главное, не обеспечивали требуемой точности бомбометания.

Вполне эффективными оказались ампулы АЖ-2 с самовоспламеняющейся жидкостью КС.

В кассеты мелких бомб Ил-2 вмещалось 216 ампул, при этом получалась вполне приемлемая вероятность поражения.

При попадании на танк ампула разрушалась, жидкость КС воспламенялась, если она затекала внутрь танка, то потушить её было невозможно. Однако, лётчики ампулы КС недолюбливали, так как их применение было связано с большим риском. Шальная пуля или осколок грозили превратить самолёт в летающий факел.

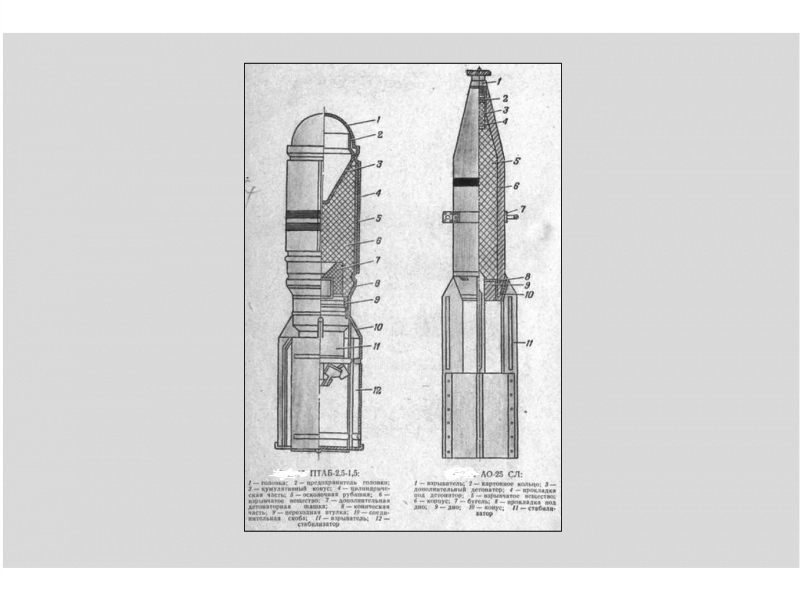

Наиболее эффективным противотанковым оружием советских штурмовиков стала специальная противотанковая бомба ПТАБ-2,5-1,5 кумулятивного действия разработанная в ЦКБ-22 под руководством И.А. Ларионова.

Действие новой бомбы сводилось к следующему. При ударе о броню танка срабатывал взрыватель, который через тетриловую детонаторную шашку вызывал детонацию заряда взрывчатого вещества. При детонации заряда, благодаря наличию кумулятивной воронки и металлического конуса в ней, создавалась кумулятивная струя, которая, как показали полигонные испытания, пробивала броню толщиной до 60 мм при угле встречи 30° с последующим разрушающим действием за броней: поражение экипажа танка, инициирование детонации боеприпасов, а также воспламенение горючего или его паров.

Минимальная высота, обеспечивающая выравнивание бомбы до встречи с поверхностью брони танка и безотказность ее действия, равнялась 70 м.

В бомбовую зарядку самолета Ил-2 входило до 192 авиабомб ПТАБ-2,5-1,5 в 4-х кассетах мелких бомб (по 48 штук в каждой) или до 220 штук при их рациональном размещении навалом в 4-х бомбоотсеках.

При сбрасывании ПТАБ с высоты 200 м с горизонтального полета при скорости полета 340-360 км/ч одна бомба попадала в площадь, равную в среднем 15 кв.м, при этом, в зависимости от бомбовой загрузки, общая область разрывов занимала полосу 190-210 кв.м, что обеспечивало практически гарантированное поражение находящегося в этой полосе любого танка вермахта.

Принятие на вооружение ПТАБ какое-то время держалось в секрете, их применение без разрешения верховного командования было запрещено. Это позволило использовать эффект внезапности и эффективно применить новое оружие в сражении под Курском.

В первый же день сражения на Курской дуге, 5 июля 1943 г., ВВС Красной Армии впервые применили противотанковые авиабомбы кумулятивного действия ПТАБ-2,5-1,5. Первыми новые авиабомбы опробовали летчики 2-й гвардейской и 299-й штурмовых авиадивизий 16-й ВА, действуя против немецких танков на участке ст. Малоархангельск- Ясная Поляна. Здесь танки и мотопехота противника провели в течение дня до 10 атак.

Массовое применение ПТАБ имело ошеломляющий эффект тактической неожиданности и оказало сильное моральное воздействие на противника. Немецкие танкисты, впрочем, как и советские, к третьему году войны уже привыкли к относительно низкой эффективности бомбоштурмовых ударов авиации. На начальном этапе сражения немцы совершенно не применяли рассредоточенные походные и предбоевые порядки, то есть на маршрутах движения в составе колонн, в местах сосредоточения и на исходных позициях, за что и были жестоко наказаны - полоса разлета ПТАБ перекрывала 2-3 танка, удаленных один от другого на 60-75 м, вследствие чего последние несли ощутимые потери, даже в условиях отсутствия массированного применения Ил-2. Один Ил-2 с высоты 75-100 метров мог накрыть площадь 15х75 метров, уничтожив на ней всю вражескую технику.

В среднем во время войны безвозвратные потери танков от действий авиации не превышали 5%, после применения ПТАБ, на отдельных участках фронта, это показатель превысил 20%.

Оправившись от шока, немецкие танкисты вскоре перешли исключительно к рассредоточенным походным и предбоевым порядкам. Естественно, это сильно затруднило управление танковыми частями и подразделениями, увеличило сроки их развертывания, сосредоточения и передислокации, усложнило взаимодействие между ними. На стоянках немецкие танкисты стали располагать свои машины под деревьями, легкими сеточными навесами и устанавливать над крышей башни и корпуса легкие металлические сетки.

Эффективность ударов Ил-2 с применением ПТАБ снизилась примерно в 4-4,5 раза, оставаясь, тем не менее, в среднем в 2-3 раза выше, чем при использовании фугасных и осколочно-фугасных авиабомб.

В этой связи, в строевых частях ВВС КА укоренились следующие два варианта бомбовой загрузки штурмовиков Ил-2 при действии последних по танкам противника. Когда удар наносился по крупным танковым группам, "Илы" полностью снаряжались ПТАБами, а при атаках танков, непосредственно поддерживающих пехоту на поле боя (то есть в рассредоточенных боевых порядках), применялся комбинированный боекомплект, по весу состоящий из 50% ПТАБ и 50% ФАБ-50 или ФАБ-100.

В тех случаях, когда немецкие танки были сосредоточены сравнительно плотной массой на небольшой площади, каждый летчик прицеливался по среднему танку. Прицеливание производилось по боковой точке в момент ввода в пикирование, с разворотом на 25-30°. ПТАБы сбрасывались на выводе из пикирования с высоты 200-400 м по две кассеты, с расчетом перекрытия всей группы танков. При низкой облачности бомбометание производилось с высоты 100-150 м с горизонтального полета на повышенной скорости.

Когда же танки были рассредоточены на большой площади, летчики-штурмовики прицеливались по отдельным танкам. При этом высота сброса ПТАБ-2,5-1,5 на выходе из пикирования была несколько меньше - 150-200 м, и за один заход расходовалась только одна кассета.

Боевой опыт показал, что потери танков в среднем 15% от их общего числа, подвергшихся удару штурмовиков, достигались в тех случаях, когда на каждые 10-20 танков выделялся наряд сил около 3-5 групп Ил-2 (по 6 машин в каждой группе), которые действовали последовательно одна за другой или по две одновременно.

В конце 1944 года в серийное производство был запущен штурмовик Ил-10 с двигателем АМ-42, имевший более высокие по сравнению с Ил-2 лётные данные.

Но по комплексу вооружения Ил-10 никаких преимуществ перед Ил-2 не имел. Был менее прочным, страдал массой «детских болезней», и особого влияния на ход боевых действий не оказал.

Среди военных профессий Великой отечественной профессия летчика-штурмовика была одной из самых тяжелых и опасных.

Штурмовикам приходилось работать в самых сложных условиях – над полем боя, на небольшой высоте, где самолет был чрезвычайно уязвим. Именно на борьбу с советскими штурмовиками в первую очередь были направлены многочисленные орудия малокалиберной зенитной артиллерии, для немецких истребителей «Илы» так же являлись приоритетными целями. О том, насколько опасной была эта профессия, можно судить хотя бы следующему факту – в начале войны звание Героя Советского Союза присваивали всего за 25- 30 боевых вылетов на штурмовку. Потом, после 1943 года количество боевых вылетов увеличили до 80 полетов. Как правило, в штурмовых авиационных полках, которые начали воевать в 1941 году, к концу войны не оставалось ни одного ветерана – их состав полностью менялся. Без сомнения, именно на плечи пилотов знаменитых советских самолетов Ил-2 легла самая тяжелая ноша среди других авиаторов.

По материалам:

http://vspomniv.ru/effektivnost_il_2/

http://www.battlefield.ru/il2-vs-panzers.html

Самолеты ОКБ имени С.В. Ильюшина. (под редакцией Г.В. Новожилова)

А.Б. Широкорад Вооружение советской авиации-1941-1991

Автор: Bongo