Проект Longshot. Дотянуться до звёзд

Система Альфы Центавра в сравнении с Солнечной системой

Большие надежды с проектом связывают астрономы — в случае успеха у них появится фантастический инструмент для измерения параллаксов (расстояний до других звезд) с базисом 4,36 св. года.

Вековой полет сквозь ночь также не пройдет бесцельно: аппарат проведет изучение межзвездной среды и позволит расширить наши познания о внешних границах Солнечной системы.

Выстрел к звездам

Главной и единственной проблемой космических перелетов являются колоссальные расстояния. Решив данный вопрос, мы решим все остальные. Сокращение полетного времени снимет вопрос о долговременном источнике энергии и высокой надежности систем корабля. Решится проблема с присутствием человека на борту. Кратковременный полет делает ненужными сложные системы жизнеобеспечения и гигантские запасы еды/воды/воздуха на борту.

Но это — далекие мечты. В рассматриваемом случае необходимо доставить к звездам беспилотный зонд в течение одного столетия. Мы не умеем разрывать пространственно-временной континуум, потому выход один: увеличить путевую скорость «звездолета».

Как показал расчет, для перелета к Альфе Центавра за 100 лет необходима скорость хотя бы 4,5% от скорости света. 13500 км/с.

Не существует никаких фундаментальных запретов, позволяющих телам в макромире перемещаться с указанной скоростью, тем не менее, её значение чудовищно велико. Для сравнения: скорость самого быстрого из космических аппаратов (зонда «Новые горизонты») после отключения разгонного блока составляла «всего лишь» 16,26 км/с (58636 км/ч) по отношению к Земле.

Подобным образом планируется достичь невиданной эффективности: в расчетах фигурирует значение удельного импульса 1,02 млн. секунд!

В качестве основного источника энергии для питания систем корабля — лазеров импульсного двигателя, систем ориентации, связи и научных приборов — выбран обычный реактор на тепловыделяющих урановых сборках. Электрическая мощность установки должна составить не менее 300 кВт (тепловая мощность — почти на порядок выше).

С точки зрения современной техники, создание реактора, не требующего перезарядки в течение целого века, является делом непростым, но возможным на практике. Уже сейчас на боевых кораблях применяются ЯСУ, чья активная зона имеет срок службы, соизмеримый со сроком службы кораблей (30-50 лет). С мощностью также полный порядок — к примеру, ядерная установка ОК-650, установленная на подводных атомоходах ВМФ России, имеет тепловую мощность 190 мегаватт и способна обеспечить электроэнергией целый город с населением 50000 человек!

Такие установки избыточно мощны для космоса. Здесь требуется компактность и точное соответствие заданным характеристикам. К примеру, 10 июля 1987 года был запущен «Космос-1867» — советский спутник с ядерной установкой «Енисей» (масса спутника — 1,5 тонны, тепловая мощность реактора — 150 кВт, электрическая — 6,6 кВт, срок работы — 11 месяцев).

Это означает, что 300-киловаттный реактор, используемый в проекте «Лонгшот», является делом ближайшего будущего. Сами инженеры посчитали, что масса такого реактора составит около 6 тонн.

Собственно, на этом заканчивается физика и начинается лирика.

Проблемы межзвездных путешествий

Для управления зондом потребуется бортовой вычислительный комплекс с задатками искусственного интеллекта. В условиях, когда время передачи сигнала составляет свыше 4 лет, эффективное управление зондом с Земли невозможно.

В области микроэлектроники и создания научно-исследовательских приборов за последнее время произошли масштабные изменения. Вряд ли создатели «Лонгшота» в 1987 году догадывались о возможностях современных компьютеров. Можно считать, что данная техническая проблема за прошедшие четверть века была успешно решена.

График ускорения корабля с течением времени

График, показывающий изменение скорости

Чрезвычайно сложен вопрос защиты корабля от микрометеоритов и частиц космической пыли. При скорости движения 4,5% от световой любое столкновение к микроскопическим объектом способно серьезно повредить зонд. Создатели «Лонгшота» предлагают решить проблему путем установки мощного защитного экрана в передней части корабля (металл? керамика?), одновременно являвшимся излучателем излишков тепла.

Насколько надежна такая защита? И возможно ли использование научно-фантастических систем защиты в виде силовых/магнитных полей или «облаков» микродисперсных частиц, удерживаемых магнитным полем впереди по курсу корабля? Будем надеяться, что к моменту создания «звездолета» инженеры найдут адекватное решение.

Что касается самого зонда, то он традиционно будет иметь многоступенчатую компоновку с отделяющимися баками. Материал изготовления корпусных конструкций — алюминий/титановые сплавы. Общая масса собранного корабля на околоземной орбите составит 396 тонн, при максимальной длине 65 метров.

Для сравнения: масса Международной космической станции составляет 417 тонн при длине 109 метров.

1) Стартовая конфигурация на околоземной орбите.

2) 33-й год полета, отделение первой пары баков.

3) 67-й год полета, отделение второй пары баков.

4) 100-й год полета — прибытие к цели на скорости 15-30 км/с.

Отделение последней ступени, выход на постоянную орбиту вокруг Беты Центавра.

2) 33-й год полета, отделение первой пары баков.

3) 67-й год полета, отделение второй пары баков.

4) 100-й год полета — прибытие к цели на скорости 15-30 км/с.

Отделение последней ступени, выход на постоянную орбиту вокруг Беты Центавра.

Как и МКС, сборка «Лонгшота» может производиться блочным методом на низкой околоземной орбите. Реалистичные размеры корабля позволяют использовать в процессе его сборки существующие ракеты-носители (для сравнения — могучий «Сатурн-V» вывести на НОО за раз груз массой 120 тонн!)

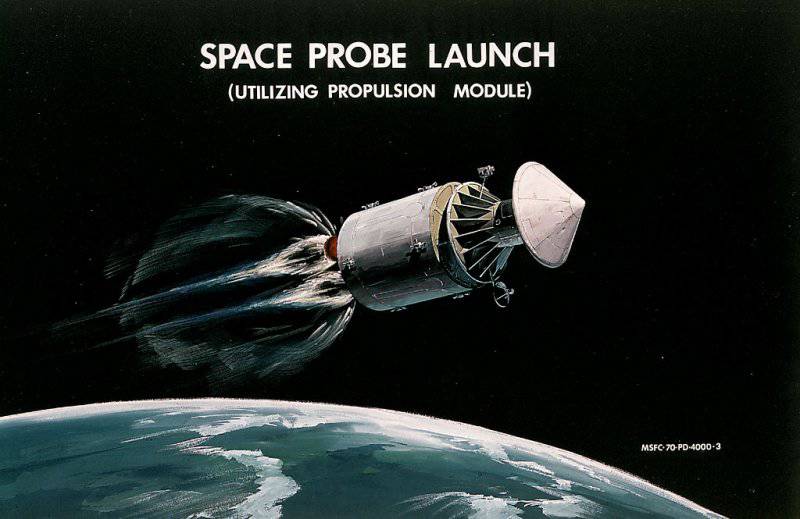

Необходимо учесть, что запуск импульсного термоядерного двигателя на околоземной орбите — слишком рискованное и неосторожное мероприятие. Проект «Лонгшот» предусматривал наличие дополнительных разгонных блоков (химические ЖРД) для набора второй и третьей космической скорости и увода корабля из плоскости эклиптики (система Альфы Центавра расположена на 61° выше плоскости вращения Земли вокруг Солнца). Также, не исключено, что для этой цели будет оправдан маневр в гравитационном поле Юпитера — подобно космическим зондам, которым удалось вырваться из плоскости эклиптики, используя «бесплатный» разгон в окрестностях гигантской планеты.

Эпилог

Все технологии и компоненты гипотетического межзвездного корабля существуют в реальности.

Массогабаритные параметры зонда «Лонгшот» соответствуют возможностям современной космонавтики.

Если мы начнем работы сегодня, велика вероятность, что к середине XXII века наши счастливые правнуки увидят первые снимки системы Альфы Центавра с близкого расстояния.

Прогресс имеет необратимую направленность: каждый день жизнь продолжает удивлять нас новыми изобретениями и открытиями. Не исключено, через 10-20 лет все вышеописанные технологии предстанут перед нами в виде действующих образцов, выполненных на новом технологическом уровне.

И всё же путь до звезд слишком далек, чтобы об этом имело смысл рассуждать всерьез.

Внимательный читатель уже наверняка обратил внимание на ключевую проблему проекта «Лонгшот». Гелий-3.

Где взять сто тонн этого вещества, если годовое производство гелия-3 составляет всего 60000 литров (8 килограммов) в год по цене до $2000 за литр?! Смелые фантасты связывают надежды с добычей гелия-3 на Луне и в атмосфере планет-гигантов, но никаких гарантий по этому поводу никто дать не может.

Имеются сомнения в возможности хранения такого объема топлива и его дозированной подачи в виде замороженных «таблеток», необходимых для питания импульсного термоядерного двигателя. Впрочем, как и сам принцип работы двигателя: то, что более-менее работает в лабораторных условиях на Земле, еще далеко от применения в открытом космосе.

Наконец, беспрецедентная надежность всех систем зонда. Участники проекта «Лонгшот» пишут об этом прямо: создание двигателя, способного без остановки и капитального ремонта проработать в течение 100 лет, станет невероятным техническим прорывом. Это же касается всех остальных систем и механизмов зонда.

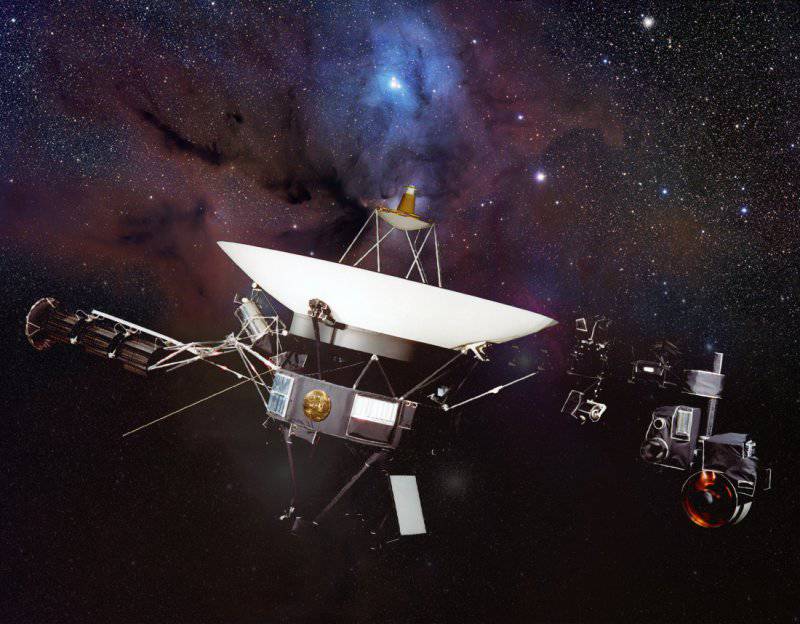

Впрочем, отчаиваться не стоит. В истории космонавтики существуют примеры беспрецедентной надежности космических аппаратов. «Пионеры-6, 7, 8, 10, 11», а также «Вояджеры-1 и 2» — все они проработали в открытом космосе свыше 30 лет!

Показательна история с гидразиновыми трастерами (двигателями системы ориентации) этих космических аппаратов. «Вояджер-1» перешел на запасной комплект в 2004 году. К этому времени основной комплект двигателей отработал в открытом космосе 27 лет, выдержав 353000 включений. Примечательно, что катализаторы двигателей все это время были непрерывно раскалены до 300°С!

На сегодняшний день, спустя 37 лет после запуска, оба «Вояджера» продолжают свой безумный полет. Они уже давно покинули пределы гелиосферы, но продолжают исправно передавать на Землю данные о межзвездной среде.

Любая система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна. Однако стоит признать: в плане обеспечения надежности космических аппаратов нам удалось достигнуть определенных успехов.

Все необходимые технологии для осуществления «звездной экспедиции» перестали быть фантазиями ученых, злоупотребляющих каннабиноидами, и воплотились в виде четких патентов и действующих образцов техники. В лабораторных условиях — но они существуют!

Концептуальный проект межзвездного корабля «Лонгшот» доказал: у нас есть шанс вырваться к звездам. На этом тернистом пути предстоит одолеть немало трудностей. Но главное — известен вектор развития, и появилась уверенность в собственных силах.

Более подробную информацию о проекте Longshot можно найти здесь: http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19890007533.

За инициацию интереса к данной теме выражаю благодарность "Почтальону".

Автор: Santa Fe