Государственный и частный космос: конкурентные возможности России

Дмитрий Рогозин на презентации ракеты-

носителя «Ангара» в Центре им. Хруничева

носителя «Ангара» в Центре им. Хруничева

России важно сформировать то понимание, к которому американцы пришли полтора десятилетия назад: никакая космическая деятельность за государственный счет, включая отправку космонавтов куда-либо, не имеет смысла, если она не ведет к получению принципиально новых знаний и технологий. И такое понимание сегодня берут за основу целеполагания не только Вашингтон и европейцы, но и Пекин, Токио, Дели. В связи с этим будет ошибкой, если ОРКК продолжит существовать в той же парадигме, в какой существуют российские космические предприятия и холдинги, а именно – поддержание производственного потенциала на минимально достаточном уровне и обслуживание нужд государственных ведомств и реже государственных компаний. Разумеется, такой подход предполагает, что российские спутниковые системы связи и телевещания должны создаваться за счет компаний связи и крупных телевизионных холдингов, а не за счет бюджета в рамках госпрограмм.

На такой базе станет возможной выработка новых проектов международного сотрудничества в космосе с участием России. В ближайшие годы их вряд ли будет много, однако четкое формулирование целей, организационной структуры и финансового плана позволит обеспечить нашей стране равноправное участие, а где-то и полноценное лидерство в подобных проектах.

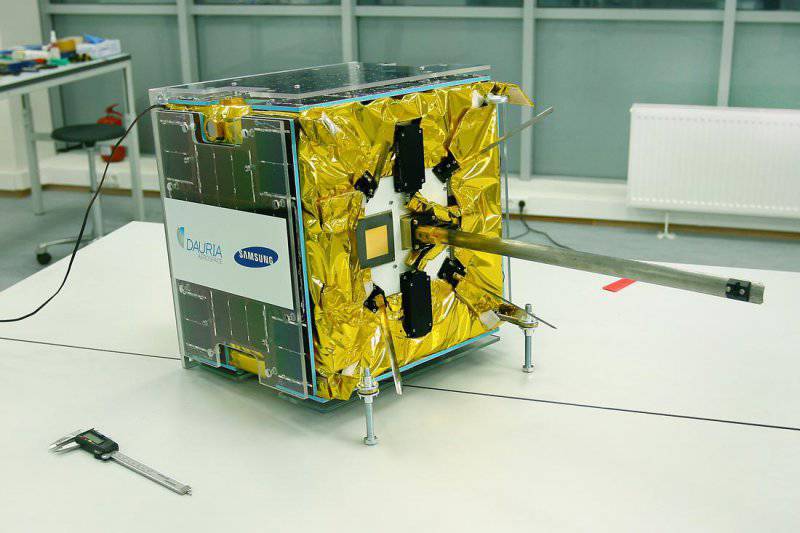

Не стоит забывать и о том, что потенциал для развития частной космонавтики есть и внутри России. Разумеется, он сообразен состоянию и возможностям отечественного рынка, но явно превосходит то, что мы сегодня наблюдаем в Японии, Китае или Индии, где о частной космонавтике пока вообще сложно говорить. Речь идет о частных начинаниях, которые отталкиваются от российского научного сообщества. Первым таким начинанием можно считать исследовательскую команду «Селеноход», участвовавшую до декабря 2013 г. в конкурсе «Google Lunar X Prize» по созданию и отправке на поверхность Луны первого частного робота (эта команда дала старт отечественной венчурной компании в сфере робототехники – «RoboCV»). Другой пример российской частной космонавтики – компания «Даурия Аэроспейс», основанная миллиардером Михаилом Кокоричем и имеющая офисы в России (технопарк «Сколково»), Германии и США. Компания планирует разработать и развернуть систему спутников связи и мониторинга и предоставлять потребителям их услуги по электронной подписке.

Dauria Aerospace

Спутник DX-1, созданный компанией

Даурия Аэроспейс

Спутник DX-1, созданный компанией

Даурия Аэроспейс

Интенсивное развитие частной космонавтики, начавшееся в США в прошлом десятилетии, меняет мировую практику освоения космоса. Фактически мы можем говорить о коммерциализации всей деятельности, которая ведется на орбите Земли, включая пилотируемые полеты. Это стало возможным благодаря тому, что частным компаниям, создающим космические ракеты и аппараты на основе новых технологий, удалось значительно удешевить выведение грузов на околоземную орбиту. Вместе с тем неформальный статус лидера в космической сфере сегодня, как никогда ранее, зависит от способности той или иной страны либо группы стран проводить широкий спектр фундаментальных космических исследований, формирующих необходимый технологический и промышленный потенциал.

Россия имеет высокие шансы адаптироваться к мировым тенденциям в освоении космического пространства и занять достойное место в сферах фундаментальных исследований и частной космонавтики, создавая структуру ОРКК и благоприятные условия для появления космических стартапов в университетской среде. Необходимыми предпосылками здесь являются четкая и прозрачная стратегия, сформулированная политическим руководством страны, и воля к ее выполнению. В целом освоение космоса останется весьма политизированной сферой международных отношений, и для сохранения лидерского потенциала в этой сфере Россия должна быть способна выдвигать и реализовывать передовые научно-технические идеи.

Автор: Смирнов Вадим