«Товарищ Сталин, я предлагаю вам власть над миром…»

Сегодня у нас стало модным говорить о падении престижа инженерной профессии, низком качестве инженерного образования и отсутствии у молодежи желания работать в технической сфере. При этом чаще всего ссылаются на опыт СССР. «Вот тогда было качество, вот тогда было много инженеров, трудившихся не за страх, а за совесть!» Да, все это было. Однако далеко не всегда количество инженеров определяет их качество! Осмелюсь утверждать, что талантливые инженеры, изобретатели и конструкторы были и будут всегда, при любом строе и системе образования. И то же самое было в СССР, где весь прогресс в области техники творился одиночками, но их достижения искусственно «растворялись» в общей массе из-за чего и родился миф о качественном инженерном образовании в нашей стране в прошлом. На самом деле его средний, массовый уровень был едва ли не ниже, чем сегодня, что доказывается сравнительным анализом предложений военно-технического характера поступавших на имя руководителей советского государства в годы Великой Отечественной войны.

Пока на полях войны сражались люди и машины, и за кульманами конструкторов шла «война умов», в соответствующие органы и «лично товарищу Сталину» потоком шли многочисленные предложения «из народа», шли непрерывно и… можно ли людей за это упрекать? Понятно, что гражданам СССР хотелось ускорить разгром ненавистного врага. Вот только многие из них совершенно явно переоценивали свои силы в конструировании и предлагали устройства, ну, скажем так: «на уровне технического бреда». Причем некоторые даже понимали, что их знаний для этого недостаточно, но все равно продолжали «изобретать» и отрывать от дела уже по-настоящему занятых людей. Удивительно, но авторами этих проектов были отнюдь не простые рабочие и крестьяне, что называется «от станка и от сохи», которым такая наивность была бы простительна, а инженеры, военные специалисты и курсанты военных училищ, то есть люди имевшие (либо получавшие) высшее техническое образование!

Все конструкции Карара делаются из легких прочных сплавов, чем достигается общий легкий вес, способствующий быстроте движения и легкости прыжка. Отдельные детали и общий вид Карара смотри на прилагаемой схеме. Подробных чертежей предоставить не имею возможности, так как идея создания Карара зародилась в боевой обстановке, где отсутствует возможность получить консультацию для технических расчетов и конструкторского оформления чертежей. Желательно было бы поработать с опытным инженером-конструктором. Эту машину представить в чертежах и моделях можно в короткий срок. По моим расчетам, изготовление в заводских условиях Карара очень дешево. Мотор для Карара требуется малой мощности, расходующий горючего немного больше, чем мотор мотоцикла. Конструктивная особенность Карара – быстрая заменяемость любого узла (собственно дальше можно вообще не читать, потому, что откровенная техническая безграмотность автора видится там в каждом слове, но автор, однако этого не понимает и… требует дать ему ответ – В.О.).

Прошу рассмотреть мое предложение и дать ответ. В случае потребуется моя личная явка, мой адрес: город Боровичи, почтовый ящик 73/4, курсанту Корнееву Александру Григорьевичу.

Замполитрук (подпись) Корнеев

2.10.42 г.

Пока на полях войны сражались люди и машины, и за кульманами конструкторов шла «война умов», в соответствующие органы и «лично товарищу Сталину» потоком шли многочисленные предложения «из народа», шли непрерывно и… можно ли людей за это упрекать? Понятно, что гражданам СССР хотелось ускорить разгром ненавистного врага. Вот только многие из них совершенно явно переоценивали свои силы в конструировании и предлагали устройства, ну, скажем так: «на уровне технического бреда». Причем некоторые даже понимали, что их знаний для этого недостаточно, но все равно продолжали «изобретать» и отрывать от дела уже по-настоящему занятых людей. Удивительно, но авторами этих проектов были отнюдь не простые рабочие и крестьяне, что называется «от станка и от сохи», которым такая наивность была бы простительна, а инженеры, военные специалисты и курсанты военных училищ, то есть люди имевшие (либо получавшие) высшее техническое образование!

Все конструкции Карара делаются из легких прочных сплавов, чем достигается общий легкий вес, способствующий быстроте движения и легкости прыжка. Отдельные детали и общий вид Карара смотри на прилагаемой схеме. Подробных чертежей предоставить не имею возможности, так как идея создания Карара зародилась в боевой обстановке, где отсутствует возможность получить консультацию для технических расчетов и конструкторского оформления чертежей. Желательно было бы поработать с опытным инженером-конструктором. Эту машину представить в чертежах и моделях можно в короткий срок. По моим расчетам, изготовление в заводских условиях Карара очень дешево. Мотор для Карара требуется малой мощности, расходующий горючего немного больше, чем мотор мотоцикла. Конструктивная особенность Карара – быстрая заменяемость любого узла (собственно дальше можно вообще не читать, потому, что откровенная техническая безграмотность автора видится там в каждом слове, но автор, однако этого не понимает и… требует дать ему ответ – В.О.).

Прошу рассмотреть мое предложение и дать ответ. В случае потребуется моя личная явка, мой адрес: город Боровичи, почтовый ящик 73/4, курсанту Корнееву Александру Григорьевичу.

Замполитрук (подпись) Корнеев

2.10.42 г.

Остается только удивляться тому, как такое вообще пришло ему в голову – здесь можно лишь предположить, что А. Корнеев прочитал роман Г.Уэллса «Война миров», – если бы не целая куча подобных же писем, находящихся в Центральном архиве министерства обороны, и каждом из них ну точно такие же перлы.

Так, если машина Корнеева должна была прыгать, то «танк» батальонного комиссара Щекина М.В.5 имел уже обычный гусеничный ход, но зато должен был обладать поистине фантастическим средством поражения противника! Причем «товарищу Сталину» он предлагал не больше не меньше, как власть над миром! Причем в данном предложении поражает даже не техническая безграмотность его автора, сколько трогательная и поистине безграничная его вера в гений Сталина, которому только и нужно-то всего лишь совсем немного подсказать, а дальше он все сможет сделать сам!

Председателю Государственного Комитета Обороны СССР товарищу СТАЛИНУ

Вниманию Вашего гениального ума я предлагаю мысль и конструкцию, способную дать Родине оружие НЕВИДАННОЙ, всепобеждающей силы.

Сила, способная уничтожить любое число любых танков, самолетов, орудий, морских судов, крепостей, кавалерии и пехоты может быть получена через предлагаемую мною мысль и конструкцию.

Сила эта может быть локализована в одном бронированном вездеходе и требует для обслуживания лишь водителя и «оператора-наводчика».

В данное время на свете нет ничего важнее этой мысли, так как в ней возможность власти Родины над миром.

Ваша гениальная прозорливость в технике и во всем легко подскажет Вам необходимость реализовать эту мысль в сверхсрочном, особо секретном, опытном порядке.

Я не пишу много и не вычеркиваю в данном письме формальных чертежей, так как дело тут не в количестве слов и не в количестве чертежей.

Вы поймете меня, и все остальное будет при реализации – это самое главное.

Питаю надежду, что Вы лично прочтете это и дадите указание, кому под моим руководством изготовить образец и провести опыты.

Мысль.

Мысль состоит в следующем:

Температура выше 20000 градусов создается и передается на расстоянии от 0.001 км до 50 км, сжигая мгновенно все на своем пути (тела, ткань, топливо, металл, броню, бетон, камни, боеприпасы, суда, орудия и т.п.).

а) Вообразим себе паяльную лампу, обычно дающую на острие языка пламени температуру порядка 700-1000 градусов. Известно, что с повышением воздушного давления, конструктивно упрочив лампу, мы можем длину языка ее пламени довести до длины языка пламени огнемета.

б) Вообразим теперь, что вместо паяльных ламп, мы имеем спецсопла, выбрасывающие далеко язык пламени.

в) вообразим, что таких сопел у нас 100 они размещены наглухо на одном диске так, что острия пламени каждого сопла стремятся в одно место (грубо говоря, в точку).

г) В такой «точке» (месте) – от одного сопла, выбрасывающего язык пламени, будет 700-1000 градусов, от двух – почти в 2 раза больше (1100-2000 градусов), от трех почти в 2,5 раза больше и т.д.

д) От концентрации в «точке» языков пламени 100 сопел – температура в «точке» их слияния (как это бывает со слиянием тела, собираемого 100 линзами) больше, чем у одного языка пламени минус потери на теплоотдачу и рассеивание.

е) Известно, что тепловой луч, проходя миллионы километров, теряет очень мало. Известно, что в точке слияния тепла, собираемого многими линзами, тепло почти равно сумме тепла от всех линз. Известно, что сам воздух слабо отбирает тепло и на высоте гор солнце дает тепла больше, а воздух – холоден, так как нагревается он не от лучей, а от нагретых поверхностей земли непосредственным касанием их с молекулами воздуха.

ж) Все это говорит, что в «точке» слияния языков пламени 100 сопел температура будет минимум 20.000 градусов и максимум – около 100.000 градусов.

(x.100)-y = z,

где x = температура языка пламени одного сопла

100 = 100 сопел

y = число потерь (от 0% до 80% тепла)

z = 20.000 градусов - 100.000 градусов

Передача тепла на расстояние до 50 км

а) Нет вещества в природа, могущего не сгореть при температуре 20.000 градусов, но можно сосредоточить это тепло в металлической трубке, не давая ей не только сгореть, но и нагреваться свыше 100 градусов.

Способ этот основан на всем известном опыте, когда в бумажной или тонкой жестяной посуде, сгорающей даже от пламени свечи, можно греть воду на пламени в 1000 градусов, если в эту посуду налить воду.

б) Основываясь на этом, я помечаю трубке, принимающей слияние языков пламени сопел, дать обтекание быстро идущей на охлаждение водой.

в) Трубка заключена в прочный ребристый, металлический кожух, внутри которого быстро проходит охлаждаемая вода.

г) Внутренняя поверхность трубки, собирающей пламя в языках – зеркально отполирована для отражения тепловых лучей.

д) Угол сужения трубки для направления тепла лучом вдаль на десятки километров = от 1/1000 до 1/10000 градуса.

Длина трубки = 1 метр

Диаметр трубки = 5 (10) см

13.11.1941

гор. Москва, ВСХВ, ОВПО НКВД

Батальонный комиссар Щекин М.В.

Вниманию Вашего гениального ума я предлагаю мысль и конструкцию, способную дать Родине оружие НЕВИДАННОЙ, всепобеждающей силы.

Сила, способная уничтожить любое число любых танков, самолетов, орудий, морских судов, крепостей, кавалерии и пехоты может быть получена через предлагаемую мною мысль и конструкцию.

Сила эта может быть локализована в одном бронированном вездеходе и требует для обслуживания лишь водителя и «оператора-наводчика».

В данное время на свете нет ничего важнее этой мысли, так как в ней возможность власти Родины над миром.

Ваша гениальная прозорливость в технике и во всем легко подскажет Вам необходимость реализовать эту мысль в сверхсрочном, особо секретном, опытном порядке.

Я не пишу много и не вычеркиваю в данном письме формальных чертежей, так как дело тут не в количестве слов и не в количестве чертежей.

Вы поймете меня, и все остальное будет при реализации – это самое главное.

Питаю надежду, что Вы лично прочтете это и дадите указание, кому под моим руководством изготовить образец и провести опыты.

Мысль.

Мысль состоит в следующем:

Температура выше 20000 градусов создается и передается на расстоянии от 0.001 км до 50 км, сжигая мгновенно все на своем пути (тела, ткань, топливо, металл, броню, бетон, камни, боеприпасы, суда, орудия и т.п.).

а) Вообразим себе паяльную лампу, обычно дающую на острие языка пламени температуру порядка 700-1000 градусов. Известно, что с повышением воздушного давления, конструктивно упрочив лампу, мы можем длину языка ее пламени довести до длины языка пламени огнемета.

б) Вообразим теперь, что вместо паяльных ламп, мы имеем спецсопла, выбрасывающие далеко язык пламени.

в) вообразим, что таких сопел у нас 100 они размещены наглухо на одном диске так, что острия пламени каждого сопла стремятся в одно место (грубо говоря, в точку).

г) В такой «точке» (месте) – от одного сопла, выбрасывающего язык пламени, будет 700-1000 градусов, от двух – почти в 2 раза больше (1100-2000 градусов), от трех почти в 2,5 раза больше и т.д.

д) От концентрации в «точке» языков пламени 100 сопел – температура в «точке» их слияния (как это бывает со слиянием тела, собираемого 100 линзами) больше, чем у одного языка пламени минус потери на теплоотдачу и рассеивание.

е) Известно, что тепловой луч, проходя миллионы километров, теряет очень мало. Известно, что в точке слияния тепла, собираемого многими линзами, тепло почти равно сумме тепла от всех линз. Известно, что сам воздух слабо отбирает тепло и на высоте гор солнце дает тепла больше, а воздух – холоден, так как нагревается он не от лучей, а от нагретых поверхностей земли непосредственным касанием их с молекулами воздуха.

ж) Все это говорит, что в «точке» слияния языков пламени 100 сопел температура будет минимум 20.000 градусов и максимум – около 100.000 градусов.

(x.100)-y = z,

где x = температура языка пламени одного сопла

100 = 100 сопел

y = число потерь (от 0% до 80% тепла)

z = 20.000 градусов - 100.000 градусов

Передача тепла на расстояние до 50 км

а) Нет вещества в природа, могущего не сгореть при температуре 20.000 градусов, но можно сосредоточить это тепло в металлической трубке, не давая ей не только сгореть, но и нагреваться свыше 100 градусов.

Способ этот основан на всем известном опыте, когда в бумажной или тонкой жестяной посуде, сгорающей даже от пламени свечи, можно греть воду на пламени в 1000 градусов, если в эту посуду налить воду.

б) Основываясь на этом, я помечаю трубке, принимающей слияние языков пламени сопел, дать обтекание быстро идущей на охлаждение водой.

в) Трубка заключена в прочный ребристый, металлический кожух, внутри которого быстро проходит охлаждаемая вода.

г) Внутренняя поверхность трубки, собирающей пламя в языках – зеркально отполирована для отражения тепловых лучей.

д) Угол сужения трубки для направления тепла лучом вдаль на десятки километров = от 1/1000 до 1/10000 градуса.

Длина трубки = 1 метр

Диаметр трубки = 5 (10) см

13.11.1941

гор. Москва, ВСХВ, ОВПО НКВД

Батальонный комиссар Щекин М.В.

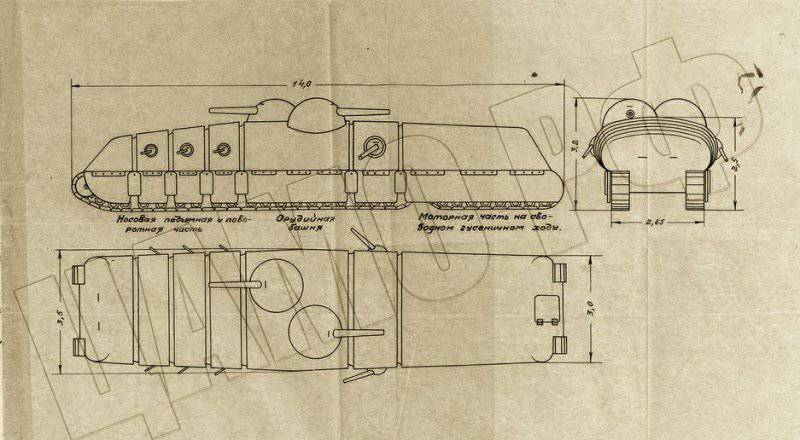

На фоне этого предложения проект «сухопутного крейсера» инженера-полковника П. Осокина (отнюдь не курсанта! – В.О.), представлявшего собой связку из четырех танков Т-34, между которые устанавливалась башня с двумя(!) 152-мм, да ещё и зенитное орудие, выглядит как-то даже банально. Всего лишь «солянка мясная сборная», но это хороший пример того, что даже такие люди, скорее всего и достаточно образованные и разбирающиеся в технике, в то время очень многого просто не понимали, а может быть… и не хотели понимать! Тут заявление главная мысль одна – «выбраться в Москву!» А там, мол, глядишь и заметят!

Начальнику Главного Автобронетанкового

Управления Красной Армии

копия: Заведующему Военным отделом ЦК ВКП(б) (Москва)

Желая помочь любимой Родине в ее борьбе с фашистскими ордами и делом ответить на приказы № 55 и 130 Народного Комиссара Обороны Союза ССР тов. Сталина, я разработал и предлагаю вашему вниманию проект нового мощного вида вооружения Красной Армии – «танковый крейсер».

11.6.1942 года этот проект мною был доложен Начальнику отдела Автобронетанковых войск Уральского военного округа полковнику Евдокимову, инженерам вверенного ему отдела и заместителю командующего ВВС округа генерал-майору авиации тов. Соколову. Ими мое предложение было признано ценным и интересным в оборонном значении, и были сделаны некоторые технические указания – для доработки проекта.

Полковник Евдокимов, собираясь на другой день в Москву, обещал лично доложить Вам о моем предложении и просить Вас о вызове меня в Москву – для личного доклада.

С того времени прошло более месяца и все сделанные мне указания в проекте выполнены. Об этом мною 2.7.1942 года было телеграфно доложено полковнику Евдокимову (УралВО), с просьбой ускорить мою командировку в Москву.

Не имея ответа на телеграмму, 18.7.42 года я обратился к своему начальнику части – дивинженеру тов. Андрееву, доложил ему свой проект и предложения и получил разрешение обратиться по этому делу в соответствующие, вышестоящие органы.

Будучи убежден в целесообразности и большом боевом значении предлагаемого мною "танкового крейсера", я считаю всякое дальнейшее промедление в продвижении проекта крайне нежелательным. Поэтому прошу Вас о скорейшем вызове меня в Москву, с тем, чтобы лично доложить этот проект Вам, или назначенной Вашим приказом авторитетной комиссии специалистов – инженеров и тактиков танковых войск.

Считая свое предложение серьезным, я, имея уже опыт конструкторской работы, отдаю себе, вместе с тем, полный отчет о возможных трудностях практической реализации проекта, но твердо полагаю, что эти трудности вполне окупятся боевыми качествами новых машин.

На разработку проекта «танкового крейсера» мною затрачено, преимущественно во внеслужебное время, свыше 500 часов и это обстоятельство также требует доведения дела до его логического конца.

В случае благоприятного решения о реализации проекта, мои практические предложения, связанные с этим, прошу разрешения доложить лично.

В настоящее время я являюсь представителем Ленинградских Авиационно-Технических Курсов Усовершенствования ВВС имени К.Е. Ворошилова (адрес: гор. Магнитогорск, Челябинская область, 2-я плотина, почтовый ящик 529). В случае необходимости, по вопросу о моей командировке в Москву прошу списаться с генерал-майором авиации тов. Ивановым – начальником управления ВУЗ Главного Управления ВВС Красной Армии или с его заместителями.

При вызове прошу Вашего указания о выдаче мне проездных документов на перевозку по авиалиниям Магнитогорск-Свердловск-Москва, так как это в 5-7 раз сократит время поездки, и будет способствовать скорейшему разрешению вопроса.

О принятом Вами решении прошу телеграфно поставить меня в известность по вышеуказанному служебному адресу курсов.

Конструктор

инженер-полковник (Осокин)

27 июля 1942 года

Управления Красной Армии

копия: Заведующему Военным отделом ЦК ВКП(б) (Москва)

Желая помочь любимой Родине в ее борьбе с фашистскими ордами и делом ответить на приказы № 55 и 130 Народного Комиссара Обороны Союза ССР тов. Сталина, я разработал и предлагаю вашему вниманию проект нового мощного вида вооружения Красной Армии – «танковый крейсер».

11.6.1942 года этот проект мною был доложен Начальнику отдела Автобронетанковых войск Уральского военного округа полковнику Евдокимову, инженерам вверенного ему отдела и заместителю командующего ВВС округа генерал-майору авиации тов. Соколову. Ими мое предложение было признано ценным и интересным в оборонном значении, и были сделаны некоторые технические указания – для доработки проекта.

Полковник Евдокимов, собираясь на другой день в Москву, обещал лично доложить Вам о моем предложении и просить Вас о вызове меня в Москву – для личного доклада.

С того времени прошло более месяца и все сделанные мне указания в проекте выполнены. Об этом мною 2.7.1942 года было телеграфно доложено полковнику Евдокимову (УралВО), с просьбой ускорить мою командировку в Москву.

Не имея ответа на телеграмму, 18.7.42 года я обратился к своему начальнику части – дивинженеру тов. Андрееву, доложил ему свой проект и предложения и получил разрешение обратиться по этому делу в соответствующие, вышестоящие органы.

Будучи убежден в целесообразности и большом боевом значении предлагаемого мною "танкового крейсера", я считаю всякое дальнейшее промедление в продвижении проекта крайне нежелательным. Поэтому прошу Вас о скорейшем вызове меня в Москву, с тем, чтобы лично доложить этот проект Вам, или назначенной Вашим приказом авторитетной комиссии специалистов – инженеров и тактиков танковых войск.

Считая свое предложение серьезным, я, имея уже опыт конструкторской работы, отдаю себе, вместе с тем, полный отчет о возможных трудностях практической реализации проекта, но твердо полагаю, что эти трудности вполне окупятся боевыми качествами новых машин.

На разработку проекта «танкового крейсера» мною затрачено, преимущественно во внеслужебное время, свыше 500 часов и это обстоятельство также требует доведения дела до его логического конца.

В случае благоприятного решения о реализации проекта, мои практические предложения, связанные с этим, прошу разрешения доложить лично.

В настоящее время я являюсь представителем Ленинградских Авиационно-Технических Курсов Усовершенствования ВВС имени К.Е. Ворошилова (адрес: гор. Магнитогорск, Челябинская область, 2-я плотина, почтовый ящик 529). В случае необходимости, по вопросу о моей командировке в Москву прошу списаться с генерал-майором авиации тов. Ивановым – начальником управления ВУЗ Главного Управления ВВС Красной Армии или с его заместителями.

При вызове прошу Вашего указания о выдаче мне проездных документов на перевозку по авиалиниям Магнитогорск-Свердловск-Москва, так как это в 5-7 раз сократит время поездки, и будет способствовать скорейшему разрешению вопроса.

О принятом Вами решении прошу телеграфно поставить меня в известность по вышеуказанному служебному адресу курсов.

Конструктор

инженер-полковник (Осокин)

27 июля 1942 года

Другой «конструктор» – инженер 2 ранга Мощевитин предложил 13,5-метровый двухбашенный «полужесткий танк», который по его замыслу мог бы изгибаться подобно червяку. Благодаря этой своей особенности он не только имел вооружение из двух 76,2 и двух 45-мм орудий и шести пулеметов, но ещё и обладал (в теории, конечно – В.О.) поистине феноменальной проходимостью.

Но самым, пожалуй, удивительным предложением, опять-таки выполненным всего лишь на уровне эскиза (а как там и что внутри, додумывайте сами! – В.О.) был гибрид танка и корабля С.М. Кириллова ЗСТ-К18 из города Казани, имевшего для движения «бронированный винт» и вооруженный соответственно «бронебойной пушкой» спереди и торпедным аппаратом сзади! Вот только жаль, что подан он был 5 апреля 1943 года, а отнюдь не первого, а так его вполне можно было бы принять за первоапрельский розыгрыш!

Удивительно, но все эти проекты приходили именно от инженеров, то есть людей имевших техническое образование, полученное ими в вузах СССР. Например, один такой «инженер» некто Ботвиненко из Стерлитамака в феврале 1943 года прислал проект реактивной боевой машины, движимой ракетными двигателями на жидком топливе, причем опять-таки приложил всего лишь «рисунок в разрезе». На вооружение этого «чуда-юда» должно было находиться орудие, пулемет и… торпеды. Но все-таки самый потрясающий воображение проект – хотя и проектов «сухопутных линкоров» и танков-лиллипутов присылалось предостаточно, – предложил М.М. Военков в 1944 году. Вот уж где истинно русский размах проявился во всем своем блеске! Посудите сами: предлагалась металлическая труба с шипами на внешней поверхности (ну как же без шипов! – В.О.) по внутренней поверхности которой должны были словно белки в колесе перекатываться… танки. И, соответственно, катить эту огромную «трубу» на врага и давить его массой!

Только вперед, потому, что каким же это образом можно было её повернуть и вдобавок ещё и вслепую?! Прорвав оборону противника, танки из этой «трубы» выезжали и действовали уже в его оперативном тылу! Ну, а в качестве заключения следует отметить крайне низкий образовательный уровень значительной части советского народонаселения, начиная от курсантов военных училищ, инженеров 2-ого ранга и вплоть до сталинских наркомов включительно! Да, были таланты, были изобретатели создавшие передовую военную технику в годы войны. Но в основной своей массе инженеры как тогда, так и теперь были технически просто малограмотны. Угроза войны давала возможность продвигаться талантам, а у посредственностей создавала впечатление их необходимости, ведь должен был кто-то рассчитывать гайки и болты. Сейчас очевидной угрозы войны нет, и таланты уезжают туда, где им больше платят, либо просто уходят оттуда с работы, где заработная плата не соответствует их потенциалу. Специалисты же посредственного уровня жили тогда, живут и сегодня, но переориентировались на более выгодные специальности! А так в нашем обществе в этом плане практически ничего не изменилось!

Автор: Смирнов Вадим