«Русскому штыку ничто противиться не может». Как 2 тыс. «чудо-богатырей» Котляревского сокрушили 30-тыс. персидскую армию и взяли штурмом Ленкорань

Кампания 1812 года. Битва при Султан-Буде

Несмотря на жестокие уроки, которые преподали персам русские войска, в Тегеране снова возобладала партия войны. Большую роль в этом сыграло британское золото. В феврале 1812 года персидский главнокомандующий Аббас опять повел армию на Россию. Теперь персидский принц был в окружении британских офицеров, с британской артиллерией под началом полковника д’Арси.

Начало кампании 1812 года складывалось неудачно для русской армии. Персидская армия располагалась на границе с Карабахом. Аббас-Мирза пытался с помощью своих агентов организовать восстание в русских владениях — Дагестане и Ширване. Однако восстание в Дагестане было подавлено, а Мустафа-хан Ширванский отказался перейти на сторону Аббаса-Мирзы. Тогда 30-тыс. персидская армия форсировала Аракс и начала наступление двумя колоннами. Первая колонна (10 тыс. кавалерии и 8 тыс. пехоты) во главе с принцем Аббасом двинулась к Султан-Буду, где стоял гарнизоном Троицкий батальон (560 человек). Вторая колонна под началом Джафар-Кули-ага двинулась к крепости Шах-Булах (Шахбулаг), чтобы прервать сообщение Троицкого батальона с столицей области Шушой.

В Шуше в это время было всего 3 роты 17-го Егерского полка. Однако гарнизон Шуши, несмотря на свою малочисленность, попытался поддержать Троицкий батальон. Две роты егерей (200 человек при 1 орудии) под началом капитана Ильяшенко при первых сообщениях о вторжении персидской армии двинулись на помощь гарнизону Султан-Буды. Однако в районе Шах-Булаха русский отряд был окружен вражеской конницей. Прокладывая себе путь штыками, храбрые егеря смогли пройти до Шах-Булахской цитадели, но дальше пробиться не смогли, так как путь преграждали крупные силы противника. Они закрепились к Шах-Булахском замке.

13 февраля командир 3-го батальона Троицкого пехотного полка майор Джини построил своих солдат в каре. Русских солдат поддерживал небольшой конный отряд Мехти-Кули-xана Карабахского. Русский отряд стойко отбивал наскоки многократно численно превосходящей персидской кавалерии, которая несла большие потери. Два русских орудия вели беспрерывный огонь. Ситуация в корне изменилась, когда подошла неприятельская артиллерия под руководством британского полковника д’Арси. Персидская армия имела многочисленный артиллерийский парк: 11 орудий и 100 фальконетов. В первую очередь д’Арси подавил слабую русскую батарею. Одно орудие было подбито, взрыв ящика с боеприпасами повредил другое. Затем огонь персидской артиллерии нанес тяжелый урон русскому батальону. Погиб командир части майор Джини. Затем пал от двух пулевых ранений принявший командование батальоном майор Сочевский. Вскоре погиб и следующий по старшинству капитан Гумович. За ним выбыли из строя штабс-капитан и батальонный капитан. Командование принял капитан Оловяшников, который до этого находился под арестом, так как не смог устеречь Джафара-Кули-ага.

Бой был страшным. Позже Мехти-Кули-хан в своём донесении маркизу Филиппу Паулуччи (с 1811 года главнокомандующий в Грузии, в 1812 году был отозван в Петербург, ввиду готовившейся войны против Наполеона) писал: «Наше войско, солдаты, кавалерия и сарбазы Аббаса-Мирзы и мои подвластные в течение 7 часов ни на минуту не переставали убивать…». Несмотря на высокие потери и почти полный расход боеприпасов русский батальон удержал позиции. К вечеру персидская армия отошла.

Аббас-Мирза прислал парламентера. Он передал капитану Оловяшникову письмо, в котором Аббас-Мирза предложил русским сложить оружие, ввиду бессмысленности дальнейшего сопротивления. Оловяшников вначале отверг это предложение. Мехти-Кули-хан предлагал капитану ночью вывести остатки батальона к Шах-Булаху или в лес. Вначале Оловяшников дал согласие на такое предложение, но получив второе письмо персидского владыки, где тот угрожал смертью всем солдатам, заколебался. Он предложил Мехти-Кули-хану бежать, если он не хочет попасть в руки персов. Ночью правитель Карабаха с несколькими соратниками и воинами бежал, персы отправили в погоню, но Мехти-Кули-xан успешно скрылся в горах, а затем прибыл в Шушу. Из лагеря также сбежали унтер-офицер Тимчук и рядовой Федотов, которые не хотели сдаваться персам и успешно пробрались к своим. Оловяшников сдал остатки батальона, когда Аббас-Мирза дал гарантию безопасности.

15 февраля войска Аббаса-Мирзы вышли к Шах-Булахской крепости. Персидские войска под руководством британских офицеров стали готовиться к штурму замка. Персидское командование предложило Ильяшенко сложить оружие. В ночь на 16 февраля русский отряд с орудием покинул крепость и ушёл горными тропами. Отряд Ильяшенко благополучно отошёл в Шушу.

Русский командующий Паулуччи в это время находился в то время в Кубе. Поучив известие о вторжении персидской армии, он вызвал генерала Петра Котляревского. Тот форсированным маршем двинулся в Карабах, по пути присоединяя к своему отряду небольшие подразделения русских войск. Вступив в Карабахское ханство, Котляревский разгромил несколько летучих персидских конных отрядов, разорявших область. Аббас-Мирза, не решился принять решительное сражение и отвёл армию за Аракс.

Надо отметить, что капитуляция остатков батальона Троицкого полка не имела стратегического значения. Планы Аббаса-Мирзы по вторжению через Карабах в Грузию не были реализованы. Однако это дело подбодрило персидскую армию, которая увидела, что русских можно побеждать, и уронило авторитет русской армии в глазах местного населения. Среди населения стали распространяться панические слухи, часть людей бежала в труднодоступные места. Русская армия была возмущена поступком Оловяшникова. Котляревский писал маркизу Паулуччи: «Я никак не мог верить, чтоб без самой крайности сдались русские».

Ситуация на Кавказе была тяжелой. Приближение войны с Французской империей отвлекало все силы России на Двину и Неман. Об Араксе в Петербурге и не думали. Для обороны Кавказа было оставлено заведомо недостаточное количество войск. Петербург только настаивал на немедленном заключении мира и выразил готовность пойти на уступки. В ставку Аббаса-Мирзы приехали посланцы кавказского генерал-губернатора, майор Попов и надворный советник Василий Фрейганг. Ситуация была интересна тем, что их встретил британский посол сэр Гор Узли, который вёл переговоры от имени Персии. Тегеран зарвался, требования персов были слишком тяжелыми, они настаивали на очищении русскими большей части занятых ранее областей. Попов и Фрейганг вернулись ни с чем. С ними в Тифлис прибыл молодой шотландец Роберт Гордон, секретарь Узли. Он передал последние требование Персии (а значит и Англии), Россия должна была не только очистить занятые ханства, но и Грузию, иначе продолжение войны.

Аббас-Мирза, опираясь на 30 тысячную, хорошо организованную и вооружённую британцами армию, был готов продолжать войну. Вернее, сам персидский принц уже устал от войны и видимо, пошёл бы на мирные переговоры, но он действовал под давлением англичан и приказу отца, ослепленного британским золотом. 27 июля 1812 генерал Ртищев писал канцлеру графу Николаю Румянцеву: «…Желание Аббас-Мирзы обратиться к миру есть искренно… но влияние иностранной державы, т. е. Англии, весьма много действует на тегеранский кабинет… С приездом английского посла в Тавриз обещанный наследником Персии со стороны его почетный чиновник не был ко мне выслан, пленные российские офицеры и солдаты не выданы, сбор войск снова начался». В Персии и Англии отлично знали о затруднениях России и не сомневались в успехе. Однако и в этот раз всё расчёты врага разбились о гений полководца Котляревского и храбрость русских солдат.

Русские отвергли персидские требования. Новый генерал-губернатор и главнокомандующий Кавказа, генерал от инфантерии Николай Федорович Ртищев (1754-1835) отдал приказ готовить войска к новой кампании.

Надо отметить, что на Кавказе сложилась интересная ситуация. Англия начала науськивать Персию на Россию, когда Петербург ещё был союзником Парижа и врагом Лондона. Однако летом 1812 года ситуация кардинально изменилась. Наполеон вторгся в Россию во главе 600-тыс. Великой армии и Англия стала союзником России. 6 (18) июля 1812 года был подписан Эребруский мир между Россией и Англией, ликвидировавший состояние войны между двумя державами, существовавшее с 1807 года. Обе великие державы стали союзниками в деле борьбы с Наполеоном. Однако на Кавказе британский посол по-прежнему направлял войну против главного союзника Англии.

Британская делегация при дворе Фетх Али-шаха: Дж. Малькольм, Х. Джоунс и Г. Узли

Битва при Асландузе

После того как мирные переговоры провалились, персы начали подготовку к новому походу в Грузию. Персидские войска в августе 1812 г. заняли Талышское ханство и крепость Ленкорань. Последняя попытка России заключить мир провалилась в сентябре.

Основные силы армии Аббаса-Мирзы расположились в укрепленном лагере близ брода у Асландуза. Генерал Котляревский, взяв с собой испытанные войска — Грузинский гренадерский полк, егерей 17-го полка, Троицкий полк (около двух рот), донских казаков и артиллеристов 20-й артиллерийской бригады (5 орудий), всего чуть более 2200 человек, двинулся на врага. У Аббаса-Мирзы было 30 тыс. человек при 12-14 орудиях и 50 фальконетах.

Котляревский решил неожиданным ударом сокрушить армию противника, не дав ему возможность использовать своё численное преимущество. 18 октября перед началом марша на врага генерал Котляревский обратился к своим солдатам: «Братцы! Нам должно идти за Аракс и разбить персиян. Их на одного десять — но храбрый из вас стоит десяти, а чем более врагов, тем славнее победа. Идем братцы, и разобьем». Он также приказал атаковать врага и уничтожить его даже в случае его гибели.

Тогда Котляревский решился на штурм. Осаждать крепость он не мог. Люди страдали от холода, боеприпасы кончались. Кроме того, могли появиться войска из Персии. А у Котляревского было всего около 1700 штыков. Его силы состояли из гренадер Грузинского полка, егерей 17-го полка, солдат Троицкого полка и Каспийского морского батальона с моряками Каспийской флотилии (флотилия поддерживала отряд Котляревского с моря). Ждать было нельзя. 30 декабря Котляревский дал приказ, в котором известил всех солдат, что «отступления не будет». Котляревский говорил: «Нам должно или взять крепость, или всем умереть, за тем мы сюда присланы. Я предлагал два раза неприятелю сдачу крепости, но он упорствует. Так докажем же ему, храбрые солдаты, что русскому штыку ничто противиться не может. Не такие крепости брали русские и не у таких неприятелей, как персияне; сии против тех ничего не значат».

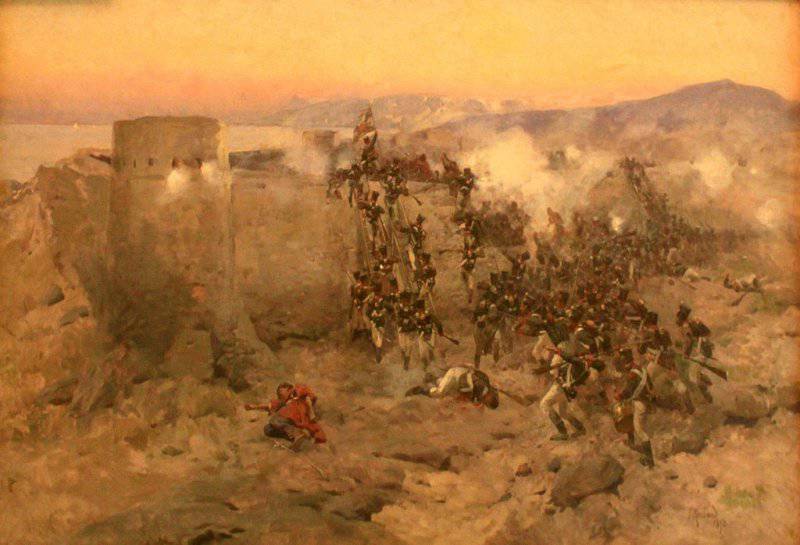

Отряд был разбит на 3 колонны (гренадеры, егеря и солдаты Троцкого полка) под началом подполковника Ушакова, майоров Повалишина и Терешкевича. Также было две отвлекающие команды, которые должны были совершить демонстративные атаки на приречные бастионы. Ранним утром 1 (13) января 1813 года колонны пошли на штурм. Персы были начеку и встретили русских солдат шквальным артиллерийско-ружейным огнём.

Бой был жестоким и кровавым. Персы на этот раз показали себя достойным противником и держали удар. Яростное сражение длилось несколько часов. Русские солдаты, несмотря на беспощадный огонь, форсировали ров и, приставив штурмовые лестницы к стенам, начали подъём. Им навстречу летели гранаты, камни и бревна, гремели залпы. Первых воинов встречали пики. В первых рядах убитыми и раненными пали почти все офицеры. В 1-й колонне, которая шла на штурм юго-западной стороны крепости (фронтом к селению Гамушевани), погиб командир подполковник Ушаков. Колонна замялась. Тогда Котляревский, который сам был ранен в ногу, повел солдат в бой. Вскоре генерал получил два пулевых ранения в голову и упал в ров. Однако вдохновленные его примером солдаты и без командиров продолжили яростную атаку.

Русские колонны редели, но продолжали яростно атаковать. Солдаты хватали персидские ружья, погибали от выстрелов в упор или втаскивались самими же врагами на стены, где бились в кровавом рукопашном бою. Грузинские гренадеры смогли отбить участок стены и захватили орудие, которое тут же развернули и открыли убийственный картечный огонь по персам. Это облегчило положение двух других колонн, которые также смогли взойти на стену. Русские солдаты, разъяренные гибелью своих товарищей, стали очищать стены от врага, а затем вступили в последний рукопашный бой внутри крепости. Пленных не брали. Часть персидского гарнизона попыталась прорваться к реке, но здесь персов встретил огонь двух русских орудий, которые установили на правом берегу под прикрытием 80-ти стрелков. Остатки гарнизона вернулись и были переколоты штыками.

Весь персидский гарнизон был истреблен. Садых-хан и около десяти знатных командиров также погибли. Персы выполнили клятву — погибли, но не сдались. Русский отряд также понёс тяжелейшие потери — около 1 тыс. человек убитых и раненых. Более половины отряда выбыло из строя. Котляревский выжил. Его с выбитым правым глазом, раздробленной верхней челюстью и простреленной ногой нашли под грудой тел. Он настолько страшно выглядел, что солдаты стали его оплакивать, думая, что их любимый командир пал. Котляревский открыл уцелевший глаз и сказал: «Я умер, но все слышу и уже догадался о победе вашей».

К сожалению, это было последнее дело Котляревского. Триста верст по горам и степи несли солдаты своего любимого вождя. Он выжил, несмотря на страшные раны, но уже не мог руководить войсками. Петр Степанович был отмечен орденом св. Георгия II степени. Уйдя в отставку, жил в селе Александрове возле Бахмута. Император Николай I пожаловал ему чин генерала от инфантерии и предлагал должность главнокомандующего на Кавказе в новой войне с Персией и Османской империей. «Уверен, — писал государь, — что одного Имени Вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска...». Но Петр Степанович, страдавший из-за тяжелых ран и называвший себя «мешком с костями», отказался.

Много лет Котляревский, которого мучили старые раны, жил уединенно. Стал угрюмым и молчаливым. При этом он был бессребреником, проявляя доброту и щедрость к бедным. Получая хорошую пенсию, генерал помогал бедным и инвалидам, в том числе своим бывшим солдатам, которым он выписывал личную пенсию. Занимался сельским хозяйством. Ушёл в небесную дружину этот великий русский воин, о котором мало кто знает в современной России (как и о большинстве других героев Кавказских войн), 21 октября (2 ноября) 1851 г. У него не осталось даже рубля на погребение.

В лице Котляревского, который раньше времени выбыл из строя, русская армия, как отмечал военный историк Керсновский, «лишилась быть может второго Суворова и, во всяком случае, наиболее яркого, наиболее даровитого из последователей Суворова». Однако Кавказ не забыл «генерала-метеора», русская Кавказская армия ещё не раз удивит мир своими подвигами.

Штурм Ленкорани

Итоги

После двух тяжелых поражений персидский шах пошёл на мирные переговоры. Активное участие в переговорах принял английский посланник в Персии сэр Гор Узли, который получил указание Лондона помириться с Россией (Англии нужны были русские штыки для борьбы с Наполеоном в Европе). 12 (24) октября 1813 года в селении Гюлистан (Карабах) был подписан мирный договор.

Тегеран был вынужден признать переход под власть России Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии, Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Ширванского, Шекинского, Кубинского ханств. К Российской империи также отошла часть Талышского ханства. Персии по-прежнему запрещалось иметь военные корабли на Каспии.

Присоединение значительной части Закавказья к России изменило жизнь местного населения к лучшему. Народы Закавказья были избавлены от опустошительных персидских и турецких вторжений. Христиане получили возможность спокойно исповедовать свою веру. Началась ликвидация наиболее отсталых феодальных явлений, вроде междоусобных войн. Экономика Закавказья поднялась на более высокий уровень, что повысило благосостояние людей.

В военном отношении война 1804-1813 гг. является блестящей страницей русской военной истории. Великие события войн с Наполеоном, Отечественной войны 1812 гг. закрыли собой войну с Персией. Однако подвиги «чудо-богатырей» Цицианова, Карягина и Котляревского, когда русские малым числом били огромные персидские полчища, должны звучать громче европейских сражений. Здесь русская кровь лилась за русские интересы, за русский Кавказ. Здесь Россия решала национальную задачу, твёрдой ногой став на естественном, кавказском рубеже. Как говорил сам Котляревский: «Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персиян причиняют одинаковые страдания».

Причём персы не были слабым противником. Это был народ-воин — гордый, храбрый и жестокий. Подвиг гарнизона Ленкорани вызывает уважение. Честь и хвала такому противнику. Вооружены персидские войска были не хуже русских, а то и лучше — английскими ружьями и орудиями. Учили персидские войска и часто направляли их французские и английские советники. Это была достойная победа.

Источники:

Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871-1888 // http://www.runivers.ru/lib/book3084/.

Керсновский А.А. История русской армии // http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html.

Лапин В. Цицианов. М. 2011.

Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том 1-й. От древнейших времен до Ермолова. СПб., 1887 // http://www.runivers.ru/lib/book4747/58703/.

Соллогуб В. А. Биография генерала Котляревского. СПб., 1901.

Третья мировая война 1812 года // http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/195/.

Фадеев А. В., Россия и Кавказ первой трети XIX в., М., 1960.

Шишов A. B. Полководцы кавказских войн. М., 2001 // http://militera.lib.ru/bio/shishov_av09/index.html.

Шишов А. Схватка за Кавказ. XVI-XXI вв. М., 2007.

Несмотря на жестокие уроки, которые преподали персам русские войска, в Тегеране снова возобладала партия войны. Большую роль в этом сыграло британское золото. В феврале 1812 года персидский главнокомандующий Аббас опять повел армию на Россию. Теперь персидский принц был в окружении британских офицеров, с британской артиллерией под началом полковника д’Арси.

Начало кампании 1812 года складывалось неудачно для русской армии. Персидская армия располагалась на границе с Карабахом. Аббас-Мирза пытался с помощью своих агентов организовать восстание в русских владениях — Дагестане и Ширване. Однако восстание в Дагестане было подавлено, а Мустафа-хан Ширванский отказался перейти на сторону Аббаса-Мирзы. Тогда 30-тыс. персидская армия форсировала Аракс и начала наступление двумя колоннами. Первая колонна (10 тыс. кавалерии и 8 тыс. пехоты) во главе с принцем Аббасом двинулась к Султан-Буду, где стоял гарнизоном Троицкий батальон (560 человек). Вторая колонна под началом Джафар-Кули-ага двинулась к крепости Шах-Булах (Шахбулаг), чтобы прервать сообщение Троицкого батальона с столицей области Шушой.

В Шуше в это время было всего 3 роты 17-го Егерского полка. Однако гарнизон Шуши, несмотря на свою малочисленность, попытался поддержать Троицкий батальон. Две роты егерей (200 человек при 1 орудии) под началом капитана Ильяшенко при первых сообщениях о вторжении персидской армии двинулись на помощь гарнизону Султан-Буды. Однако в районе Шах-Булаха русский отряд был окружен вражеской конницей. Прокладывая себе путь штыками, храбрые егеря смогли пройти до Шах-Булахской цитадели, но дальше пробиться не смогли, так как путь преграждали крупные силы противника. Они закрепились к Шах-Булахском замке.

13 февраля командир 3-го батальона Троицкого пехотного полка майор Джини построил своих солдат в каре. Русских солдат поддерживал небольшой конный отряд Мехти-Кули-xана Карабахского. Русский отряд стойко отбивал наскоки многократно численно превосходящей персидской кавалерии, которая несла большие потери. Два русских орудия вели беспрерывный огонь. Ситуация в корне изменилась, когда подошла неприятельская артиллерия под руководством британского полковника д’Арси. Персидская армия имела многочисленный артиллерийский парк: 11 орудий и 100 фальконетов. В первую очередь д’Арси подавил слабую русскую батарею. Одно орудие было подбито, взрыв ящика с боеприпасами повредил другое. Затем огонь персидской артиллерии нанес тяжелый урон русскому батальону. Погиб командир части майор Джини. Затем пал от двух пулевых ранений принявший командование батальоном майор Сочевский. Вскоре погиб и следующий по старшинству капитан Гумович. За ним выбыли из строя штабс-капитан и батальонный капитан. Командование принял капитан Оловяшников, который до этого находился под арестом, так как не смог устеречь Джафара-Кули-ага.

Бой был страшным. Позже Мехти-Кули-хан в своём донесении маркизу Филиппу Паулуччи (с 1811 года главнокомандующий в Грузии, в 1812 году был отозван в Петербург, ввиду готовившейся войны против Наполеона) писал: «Наше войско, солдаты, кавалерия и сарбазы Аббаса-Мирзы и мои подвластные в течение 7 часов ни на минуту не переставали убивать…». Несмотря на высокие потери и почти полный расход боеприпасов русский батальон удержал позиции. К вечеру персидская армия отошла.

Аббас-Мирза прислал парламентера. Он передал капитану Оловяшникову письмо, в котором Аббас-Мирза предложил русским сложить оружие, ввиду бессмысленности дальнейшего сопротивления. Оловяшников вначале отверг это предложение. Мехти-Кули-хан предлагал капитану ночью вывести остатки батальона к Шах-Булаху или в лес. Вначале Оловяшников дал согласие на такое предложение, но получив второе письмо персидского владыки, где тот угрожал смертью всем солдатам, заколебался. Он предложил Мехти-Кули-хану бежать, если он не хочет попасть в руки персов. Ночью правитель Карабаха с несколькими соратниками и воинами бежал, персы отправили в погоню, но Мехти-Кули-xан успешно скрылся в горах, а затем прибыл в Шушу. Из лагеря также сбежали унтер-офицер Тимчук и рядовой Федотов, которые не хотели сдаваться персам и успешно пробрались к своим. Оловяшников сдал остатки батальона, когда Аббас-Мирза дал гарантию безопасности.

15 февраля войска Аббаса-Мирзы вышли к Шах-Булахской крепости. Персидские войска под руководством британских офицеров стали готовиться к штурму замка. Персидское командование предложило Ильяшенко сложить оружие. В ночь на 16 февраля русский отряд с орудием покинул крепость и ушёл горными тропами. Отряд Ильяшенко благополучно отошёл в Шушу.

Русский командующий Паулуччи в это время находился в то время в Кубе. Поучив известие о вторжении персидской армии, он вызвал генерала Петра Котляревского. Тот форсированным маршем двинулся в Карабах, по пути присоединяя к своему отряду небольшие подразделения русских войск. Вступив в Карабахское ханство, Котляревский разгромил несколько летучих персидских конных отрядов, разорявших область. Аббас-Мирза, не решился принять решительное сражение и отвёл армию за Аракс.

Надо отметить, что капитуляция остатков батальона Троицкого полка не имела стратегического значения. Планы Аббаса-Мирзы по вторжению через Карабах в Грузию не были реализованы. Однако это дело подбодрило персидскую армию, которая увидела, что русских можно побеждать, и уронило авторитет русской армии в глазах местного населения. Среди населения стали распространяться панические слухи, часть людей бежала в труднодоступные места. Русская армия была возмущена поступком Оловяшникова. Котляревский писал маркизу Паулуччи: «Я никак не мог верить, чтоб без самой крайности сдались русские».

Ситуация на Кавказе была тяжелой. Приближение войны с Французской империей отвлекало все силы России на Двину и Неман. Об Араксе в Петербурге и не думали. Для обороны Кавказа было оставлено заведомо недостаточное количество войск. Петербург только настаивал на немедленном заключении мира и выразил готовность пойти на уступки. В ставку Аббаса-Мирзы приехали посланцы кавказского генерал-губернатора, майор Попов и надворный советник Василий Фрейганг. Ситуация была интересна тем, что их встретил британский посол сэр Гор Узли, который вёл переговоры от имени Персии. Тегеран зарвался, требования персов были слишком тяжелыми, они настаивали на очищении русскими большей части занятых ранее областей. Попов и Фрейганг вернулись ни с чем. С ними в Тифлис прибыл молодой шотландец Роберт Гордон, секретарь Узли. Он передал последние требование Персии (а значит и Англии), Россия должна была не только очистить занятые ханства, но и Грузию, иначе продолжение войны.

Аббас-Мирза, опираясь на 30 тысячную, хорошо организованную и вооружённую британцами армию, был готов продолжать войну. Вернее, сам персидский принц уже устал от войны и видимо, пошёл бы на мирные переговоры, но он действовал под давлением англичан и приказу отца, ослепленного британским золотом. 27 июля 1812 генерал Ртищев писал канцлеру графу Николаю Румянцеву: «…Желание Аббас-Мирзы обратиться к миру есть искренно… но влияние иностранной державы, т. е. Англии, весьма много действует на тегеранский кабинет… С приездом английского посла в Тавриз обещанный наследником Персии со стороны его почетный чиновник не был ко мне выслан, пленные российские офицеры и солдаты не выданы, сбор войск снова начался». В Персии и Англии отлично знали о затруднениях России и не сомневались в успехе. Однако и в этот раз всё расчёты врага разбились о гений полководца Котляревского и храбрость русских солдат.

Русские отвергли персидские требования. Новый генерал-губернатор и главнокомандующий Кавказа, генерал от инфантерии Николай Федорович Ртищев (1754-1835) отдал приказ готовить войска к новой кампании.

Надо отметить, что на Кавказе сложилась интересная ситуация. Англия начала науськивать Персию на Россию, когда Петербург ещё был союзником Парижа и врагом Лондона. Однако летом 1812 года ситуация кардинально изменилась. Наполеон вторгся в Россию во главе 600-тыс. Великой армии и Англия стала союзником России. 6 (18) июля 1812 года был подписан Эребруский мир между Россией и Англией, ликвидировавший состояние войны между двумя державами, существовавшее с 1807 года. Обе великие державы стали союзниками в деле борьбы с Наполеоном. Однако на Кавказе британский посол по-прежнему направлял войну против главного союзника Англии.

Британская делегация при дворе Фетх Али-шаха: Дж. Малькольм, Х. Джоунс и Г. Узли

Битва при Асландузе

После того как мирные переговоры провалились, персы начали подготовку к новому походу в Грузию. Персидские войска в августе 1812 г. заняли Талышское ханство и крепость Ленкорань. Последняя попытка России заключить мир провалилась в сентябре.

Основные силы армии Аббаса-Мирзы расположились в укрепленном лагере близ брода у Асландуза. Генерал Котляревский, взяв с собой испытанные войска — Грузинский гренадерский полк, егерей 17-го полка, Троицкий полк (около двух рот), донских казаков и артиллеристов 20-й артиллерийской бригады (5 орудий), всего чуть более 2200 человек, двинулся на врага. У Аббаса-Мирзы было 30 тыс. человек при 12-14 орудиях и 50 фальконетах.

Котляревский решил неожиданным ударом сокрушить армию противника, не дав ему возможность использовать своё численное преимущество. 18 октября перед началом марша на врага генерал Котляревский обратился к своим солдатам: «Братцы! Нам должно идти за Аракс и разбить персиян. Их на одного десять — но храбрый из вас стоит десяти, а чем более врагов, тем славнее победа. Идем братцы, и разобьем». Он также приказал атаковать врага и уничтожить его даже в случае его гибели.

Тогда Котляревский решился на штурм. Осаждать крепость он не мог. Люди страдали от холода, боеприпасы кончались. Кроме того, могли появиться войска из Персии. А у Котляревского было всего около 1700 штыков. Его силы состояли из гренадер Грузинского полка, егерей 17-го полка, солдат Троицкого полка и Каспийского морского батальона с моряками Каспийской флотилии (флотилия поддерживала отряд Котляревского с моря). Ждать было нельзя. 30 декабря Котляревский дал приказ, в котором известил всех солдат, что «отступления не будет». Котляревский говорил: «Нам должно или взять крепость, или всем умереть, за тем мы сюда присланы. Я предлагал два раза неприятелю сдачу крепости, но он упорствует. Так докажем же ему, храбрые солдаты, что русскому штыку ничто противиться не может. Не такие крепости брали русские и не у таких неприятелей, как персияне; сии против тех ничего не значат».

Отряд был разбит на 3 колонны (гренадеры, егеря и солдаты Троцкого полка) под началом подполковника Ушакова, майоров Повалишина и Терешкевича. Также было две отвлекающие команды, которые должны были совершить демонстративные атаки на приречные бастионы. Ранним утром 1 (13) января 1813 года колонны пошли на штурм. Персы были начеку и встретили русских солдат шквальным артиллерийско-ружейным огнём.

Бой был жестоким и кровавым. Персы на этот раз показали себя достойным противником и держали удар. Яростное сражение длилось несколько часов. Русские солдаты, несмотря на беспощадный огонь, форсировали ров и, приставив штурмовые лестницы к стенам, начали подъём. Им навстречу летели гранаты, камни и бревна, гремели залпы. Первых воинов встречали пики. В первых рядах убитыми и раненными пали почти все офицеры. В 1-й колонне, которая шла на штурм юго-западной стороны крепости (фронтом к селению Гамушевани), погиб командир подполковник Ушаков. Колонна замялась. Тогда Котляревский, который сам был ранен в ногу, повел солдат в бой. Вскоре генерал получил два пулевых ранения в голову и упал в ров. Однако вдохновленные его примером солдаты и без командиров продолжили яростную атаку.

Русские колонны редели, но продолжали яростно атаковать. Солдаты хватали персидские ружья, погибали от выстрелов в упор или втаскивались самими же врагами на стены, где бились в кровавом рукопашном бою. Грузинские гренадеры смогли отбить участок стены и захватили орудие, которое тут же развернули и открыли убийственный картечный огонь по персам. Это облегчило положение двух других колонн, которые также смогли взойти на стену. Русские солдаты, разъяренные гибелью своих товарищей, стали очищать стены от врага, а затем вступили в последний рукопашный бой внутри крепости. Пленных не брали. Часть персидского гарнизона попыталась прорваться к реке, но здесь персов встретил огонь двух русских орудий, которые установили на правом берегу под прикрытием 80-ти стрелков. Остатки гарнизона вернулись и были переколоты штыками.

Весь персидский гарнизон был истреблен. Садых-хан и около десяти знатных командиров также погибли. Персы выполнили клятву — погибли, но не сдались. Русский отряд также понёс тяжелейшие потери — около 1 тыс. человек убитых и раненых. Более половины отряда выбыло из строя. Котляревский выжил. Его с выбитым правым глазом, раздробленной верхней челюстью и простреленной ногой нашли под грудой тел. Он настолько страшно выглядел, что солдаты стали его оплакивать, думая, что их любимый командир пал. Котляревский открыл уцелевший глаз и сказал: «Я умер, но все слышу и уже догадался о победе вашей».

К сожалению, это было последнее дело Котляревского. Триста верст по горам и степи несли солдаты своего любимого вождя. Он выжил, несмотря на страшные раны, но уже не мог руководить войсками. Петр Степанович был отмечен орденом св. Георгия II степени. Уйдя в отставку, жил в селе Александрове возле Бахмута. Император Николай I пожаловал ему чин генерала от инфантерии и предлагал должность главнокомандующего на Кавказе в новой войне с Персией и Османской империей. «Уверен, — писал государь, — что одного Имени Вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска...». Но Петр Степанович, страдавший из-за тяжелых ран и называвший себя «мешком с костями», отказался.

Много лет Котляревский, которого мучили старые раны, жил уединенно. Стал угрюмым и молчаливым. При этом он был бессребреником, проявляя доброту и щедрость к бедным. Получая хорошую пенсию, генерал помогал бедным и инвалидам, в том числе своим бывшим солдатам, которым он выписывал личную пенсию. Занимался сельским хозяйством. Ушёл в небесную дружину этот великий русский воин, о котором мало кто знает в современной России (как и о большинстве других героев Кавказских войн), 21 октября (2 ноября) 1851 г. У него не осталось даже рубля на погребение.

В лице Котляревского, который раньше времени выбыл из строя, русская армия, как отмечал военный историк Керсновский, «лишилась быть может второго Суворова и, во всяком случае, наиболее яркого, наиболее даровитого из последователей Суворова». Однако Кавказ не забыл «генерала-метеора», русская Кавказская армия ещё не раз удивит мир своими подвигами.

Штурм Ленкорани

Итоги

После двух тяжелых поражений персидский шах пошёл на мирные переговоры. Активное участие в переговорах принял английский посланник в Персии сэр Гор Узли, который получил указание Лондона помириться с Россией (Англии нужны были русские штыки для борьбы с Наполеоном в Европе). 12 (24) октября 1813 года в селении Гюлистан (Карабах) был подписан мирный договор.

Тегеран был вынужден признать переход под власть России Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии, Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Ширванского, Шекинского, Кубинского ханств. К Российской империи также отошла часть Талышского ханства. Персии по-прежнему запрещалось иметь военные корабли на Каспии.

Присоединение значительной части Закавказья к России изменило жизнь местного населения к лучшему. Народы Закавказья были избавлены от опустошительных персидских и турецких вторжений. Христиане получили возможность спокойно исповедовать свою веру. Началась ликвидация наиболее отсталых феодальных явлений, вроде междоусобных войн. Экономика Закавказья поднялась на более высокий уровень, что повысило благосостояние людей.

В военном отношении война 1804-1813 гг. является блестящей страницей русской военной истории. Великие события войн с Наполеоном, Отечественной войны 1812 гг. закрыли собой войну с Персией. Однако подвиги «чудо-богатырей» Цицианова, Карягина и Котляревского, когда русские малым числом били огромные персидские полчища, должны звучать громче европейских сражений. Здесь русская кровь лилась за русские интересы, за русский Кавказ. Здесь Россия решала национальную задачу, твёрдой ногой став на естественном, кавказском рубеже. Как говорил сам Котляревский: «Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персиян причиняют одинаковые страдания».

Причём персы не были слабым противником. Это был народ-воин — гордый, храбрый и жестокий. Подвиг гарнизона Ленкорани вызывает уважение. Честь и хвала такому противнику. Вооружены персидские войска были не хуже русских, а то и лучше — английскими ружьями и орудиями. Учили персидские войска и часто направляли их французские и английские советники. Это была достойная победа.

Источники:

Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871-1888 // http://www.runivers.ru/lib/book3084/.

Керсновский А.А. История русской армии // http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html.

Лапин В. Цицианов. М. 2011.

Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том 1-й. От древнейших времен до Ермолова. СПб., 1887 // http://www.runivers.ru/lib/book4747/58703/.

Соллогуб В. А. Биография генерала Котляревского. СПб., 1901.

Третья мировая война 1812 года // http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/195/.

Фадеев А. В., Россия и Кавказ первой трети XIX в., М., 1960.

Шишов A. B. Полководцы кавказских войн. М., 2001 // http://militera.lib.ru/bio/shishov_av09/index.html.

Шишов А. Схватка за Кавказ. XVI-XXI вв. М., 2007.

Автор: Скил