Способен ли российский флот бороться с авианосцами ВМС США?

20 декабря на «ВО» была опубликована статья Дмитрия Юрова «Горькая правда о «мгновенном ударе» авианосцев США». В публикации автор в свойственной ему манере пренебрежительного отношения к американской военной технике пытается доказать, что особой угрозы американские авианосцы не представляют и, дескать, вообще они устарели и легко могут быть нейтрализованы силами российского флота. Например, Дмитрий Юров пишет: «АУГ — ни что иное, как демонстрация силы, которой, в общем-то, нет».

Но, видимо, в Советском Союзе считали иначе. Для борьбы с «плавучими аэродромами» тратились весьма значительные средства и ресурсы. Не имея возможности строить и содержать авианосцы, сравнимые с американскими, в СССР создали «асимметричный ответ». Советские флотоводцы сделали ставку в борьбе с американскими авианосными ударными группами (АУГ) на подводные лодки с противокорабельными ракетами и дальние бомбардировщики-ракетоносцы.

Появление противокорабельных крылатых ракет (ПКР) морского базирования сделало планы использования ударных авианосцев США против территории СССР трудноосуществимыми.

На конец 80-х годов в составе ВМФ СССР было 79 подводных лодок с крылатыми ракетами (в том числе 63 атомные) и 80 многоцелевых торпедных атомных подводных лодок.

Первая ПКР П-6, запускаемая с подводных лодок, поступила на вооружение в начале 60-х. Ракетами этого типа вооружались большие дизельные подводные лодки проекта 651 и атомные проекта 675. Однако крупным недостатком комплекса П-6 и лодок-носителей ПКР первого поколения было то, что ракеты можно было применять только из надводного положения.

ПЛАРК пр. 675 с поднятыми контейнерами крылатых ракет

Этот недостаток был устранён в ПКР П-70 «Аметист», она стала первой в мире крылатой ракетой с «мокрым» подводным стартом. Комплексом «Аметист», принятым на вооружение в 1968 году, вооружались подводные лодки проекта 661 и проекта 670.

Следующим качественным шагом вперёд стала разработка и принятие на вооружение в 1983 году ПКР П-700 Гранит. Эта ракета, в первую очередь, предназначалась для атомных подводных лодок проектов 949 и 949А. При создании комплекса впервые был использован подход, основой которого является взаимная увязка 3-х элементов: средств целеуказания (в виде космических аппаратов), носителя и ПКР.

ПЛАРК пр. 949А «Антей»

Кроме подводных лодок с противокорабельными ракетами, серьёзную угрозу для авианосцев представляли многочисленные бомбардировщики-ракетоносцы морской авиации Ту-16К с ракетами К-10С, КСР-2 и КСР-5 и Ту-22М вооруженные ПКР Х-22. Их действия должны были обеспечивать несколько разведывательных авиаполков на Ту-16Р и Ту-22Р. А также самолёты радиоэлектронной разведки и подавления Ту-16П и Ту-22П/ПД. К началу 90-х в составе морской авиации российского флота одних только Ту-22М2 и М3 насчитывалось 145 единиц.

Основную озабоченность вызывала задача своевременного обнаружения и наблюдения за авианосцами. Имеющиеся в начале 60-х средства разведки и наблюдение эту задачу надёжно не решали. Проблема была в надежном загоризонтном обнаружении целей, их селекции и обеспечении точного целеуказания для подлетающих крылатых ракет. Положение значительно улучшилось с момента поступления на вооружение Ту-95РЦ (система «Успех-У»). Эти самолеты были предназначены для разведки и поиска в мировом океане американских АУГ, а также передачи данных и целеуказания для наведения на них противокорабельных ракет. Всего построено 53 машины.

Американские истребители F-15 57-й истребительной эскадрильи ПВО, дислоцировавшейся в Исландии, сопровождают Ту-95РЦ

Экономичные турбовинтовые двигатели, вместительные топливные баки и система дозаправки в воздухе обеспечивали Ту-95РЦ чрезвычайно большую дальность полета. Под фюзеляжем в радиопрозрачном обтекателе размещалась поисковая РЛС, с дальностью обнаружения надводных целей более 300 км. Она использовалась для обнаружения кораблей противника, информация о которых передается по закрытым каналам на корабли-ракетоносцы и подводные лодки. Другая РЛС установлена под носовой частью и использовалась для наведения ракет.

Возможности разведки с использованием аэродромов дружественных стран существенно возросли. Благодаря базированию самолётов Ту-95РЦ на Кубе стало возможным обнаружение в Западной Атлантике авианосных ударных групп, совершающих переход от берегов Америки к атлантическому побережью Европы. С 1979 года в соответствии с договоренностью с правительством Социалистической республики Вьетнам стали использоваться аэродромы Дананг и Камрань. Благодаря наличию промежуточных аэродромов Ту-95РЦ могли контролировать любую часть Мирового океана. По тем временам это внушало уверенность, что в случае чрезвычайных обстоятельств выдвижение авианосцев к нашим границам незамеченным не пройдет.

Однако в военное время любой советский самолёт-разведчик, рискнувший приблизиться к АУГ, был бы неминуемо сбит палубными перехватчиками за многие сотни миль от ордера авианосной группировки. Кроме того самолету требовались многие часы для прибытия в заданный район Мирового океана. Вертолёты Ка-25РЦ, также использовавшиеся для выдачи целеуказания, имели небольшой радиус действия и были ещё более уязвимы, чем самолёты-разведчики.

В дополнение к Ту-16Р и Ту-95РЦ требовались надёжные средства слежения за АУГ неуязвимые от средств ПВО и перехватчиков, способные просматривать большие участки Мирового океана.

Таким средством могла стать система космической разведки, способная в режиме реального времени осуществлять разведку и целеуказание. В 1978 году Морская космическая система разведки и целеуказания (МКРЦ) — «Легенда» в составе группировки спутников радиотехнической и радиолокационной разведки и комплекса наземного оборудования была принята на вооружение. В 1983 году на вооружение был принят последний компонент системы — сверхзвуковая противокорабельная ракета П-700 «Гранит».

Космический компонент системы «Легенда» состоял из двух типов спутников: УС-П (Управляемый Спутник — Пассивный, индекс ГРАУ 17Ф17) и УС-А (Управляемый Спутник — Активный, индекс ГРАУ 17Ф16).

Первый представлял собой комплекс радиотехнической разведки, созданный для обнаружения и пеленгации объектов, имеющих электромагнитное излучение, он фиксировал работу радиотехнических средств АУГ.

УС-А (Управляемый Спутник — Активный)

Второй оснащался РЛС двухстороннего бокового обзора, обеспечивающей всепогодное и всесуточное обнаружение надводных целей. Радар требовал как можно более близкого расположения к наблюдаемым объектам, а следовательно низкую орбиту (270 км) для спутника. Недостаточная генерируемая мощность не позволяла использование в качестве источника энергии для питания радара солнечные батареи. Также солнечные батареи не работают в тени Земли. Поэтому в спутниках этой серии было решено устанавливать бортовую ядерную энергетическую установку.

РЛИ надводной обстановки в проливе Гибралтар с наблюдением кильватерных следов

После завершения срока работы специальный разгонный блок должен был выводить реактор на «орбиту захоронения» на высоте 750…1000 км от поверхности Земли, по расчётам, время нахождения объектов на таких орбитах составляет не менее 250 лет. Оставшаяся часть спутника сгорала при падении в атмосфере.

Однако система не всегда функционировала надёжно, после ряда инцидентов связанных с падением реакторного блока на земную поверхность и радиоактивным загрязнением местности дальнейшие запуски спутников типа УС-А были прекращены.

Система МКРЦ «Легенда» функционировала до середины 90-х годов. В период с 1970 по 1988 годы СССР запустил в космос более 30 спутников-разведчиков с ядерными силовыми установками. Космические аппараты УС-А в течение более 10 лет надёжно контролировал надводную обстановку в Мировом океане.

С момента распада СССР очень многое изменилось, за «годы реформ» численный состав российского военного флота сократился в разы. Из-за ненадлежащего технического обслуживания и недофинансирования ремонтов было потеряно немало боевых кораблей, не выслуживших и половину положенного срока. Причем значительная их часть была списана не «в лихие 90-е», а в «сытые» годы «возрождения и стабильности».

Вначале 2000-х ликвидированы российские военные базы на Кубе и во Вьетнаме. Многие ныне откровенно недоумевают — как можно было порвать отношения с такими искренними и верными друзьями. Не следовало ни под каким предлогом выводить наши авиационные части с Кубы и Вьетнама, а, более того, следовало иметь там самые современные самолёты. К сожалению, последние события, происходящие в мире, подтверждают ошибочность решений нашего руководства касающихся ликвидации зарубежных российских баз.

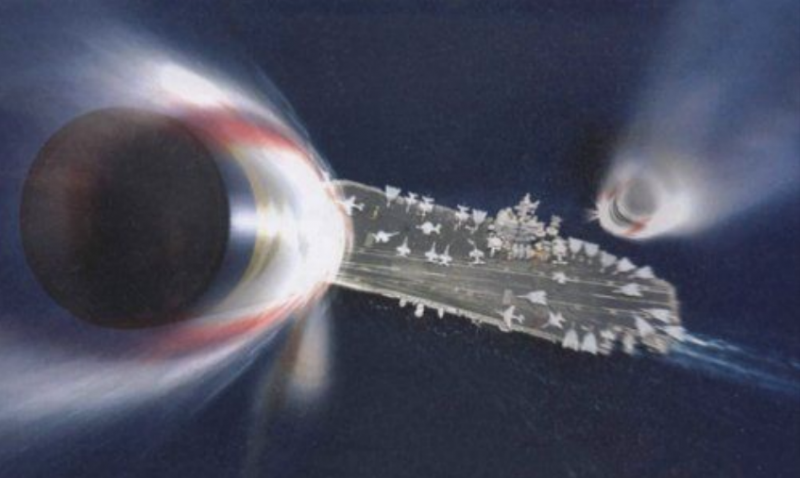

Пуск ракеты П-700 "Гранит" с ракетного крейсера "Петр Великий" пр.1144.2

В составе флота имеется также около 25 исправных дизельных и атомных торпедных лодок. В планах перевооружение всех дизельных и атомных торпедных субмарин, ремонт которых ведётся или планируется ракетным комплексом 3М-54 "Калибр". Это, безусловно, повысит в будущем возможности по борьбе с АУГ.

В списке средств борьбы с авианосцами сознательно не упоминаются комплексы берегового базирования и «москитный флот» — ракетные катера и малые ракетные корабли. Так как основным их назначением является защита собственного побережья от морских десантов противника. К тому же устойчивость «москитного флота» от действий авиации очень не велика.

Современная российская морская авиация в настоящее время находится в плачевном состоянии. Её возможности по своевременному обнаружению и нанесению ударов по АУГ минимальны. В середине 90-х все дальние разведчики Ту-95РЦ были списаны.

Самолёты Ту-22М3 находившиеся «на хранении», аэродром Воздвиженка

Морская ракетоносная авиация ликвидирована уже при нынешнем руководстве страны. Все «условно исправные» (подготовленные к разовой перегонке) самолёты ВМФ в 2011 году переданы в состав Дальней авиации. Остальные Ту-22М даже имевшие мелкие неисправности, но пригодные к восстановлению разделаны на металл.

Спутник «Лотос-С»

Первый спутник типа «Лотос-С» был запущен 20 ноября 2009 года, он имел упрощённую комплектацию и обозначался, как 14Ф138. После вывода аппарата на орбиту выяснилось, что у него не функционирует около половины бортовых систем, что потребовало переноса сроков запуска новых спутников для доработки аппаратуры.

В 2014 году состоялся успешный запуск спутника радиолокационной разведки «Пион-НКС» 14Ф139. Всего для поддержания функционирования системы «Лиана» в полном объёме необходимо четыре спутника радиолокационной разведки, которые будут базироваться на высоте около 1 тыс. км над поверхностью планеты и постоянно сканировать наземную и морскую поверхность.

Маневрирующие боевые блоки DF-21D могут быть оснащены различными типами систем наведения. Подобные ракеты были испытаны в 2005—2006 годах. По мнению американских аналитиков DF-21D способна пробить защиту авианосцев и что она стала первой угрозой для глобального господства ВМФ США со времен холодной войны.

БЧ этих ракет имеют стелс-характеристики и размещены на высокомобильных пусковых установках, имеют дальность стрельбы до 1800 км. Подлетное время составит не более 12 минут, пикирование на цель производится с очень высокой скоростью.

Пока что основным препятствием, ограничивающим применение баллистических ПКР, является недостаточно развитая группировка разведывательных спутников КНР. На сегодняшний день имеется один оптико-электронный спутник — Яогань-7, один радиолокационный спутник с синтезированием апертуры — Яогань-8 и три спутника радиоэлектронной разведки — Яогань-9.

В настоящее время Россия отстает от КНР в области разработки и развёртывания этого вида оружия. И самыми эффективными нашими «противокорабельными ракетами», удерживающими американские АУГ от «мгновенного удара» по России, остаются МБР «Тополь» и «Ярс».

По материалам:

http://army-news.ru

http://www.designation-systems.net/

http://www.defense-update.com/

http://www.militaryparitet.com

Автор: Bongo