День воинской славы России - Куликовская битва 1380 г.

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем становится один из старших эмиров — Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.

И вовсе уж невозможно переоценить влияние этой победы на взлет духа, моральное раскрепощение, подъем оптимизма в душах тысяч и тысяч русских людей в связи с отвращением угрозы, представлявшейся многим смертельной для миропорядка, и без того неустойчивого в то беспокойное, чреватое переменами время.

Русский щит. Реконструкция М.Горелика, мастер Л.Парусников. (Гос. исторический музей)

Дружины литовских князей — вассалов Димитрия Московского — по центральноевропейскому характеру вооружения не слишком отличались от собственно русских воинов. Виды доспехов и наступательного вооружения были теми же; отличались лишь в деталях формы шлемов, мечей и кинжалов, крой панцирей.

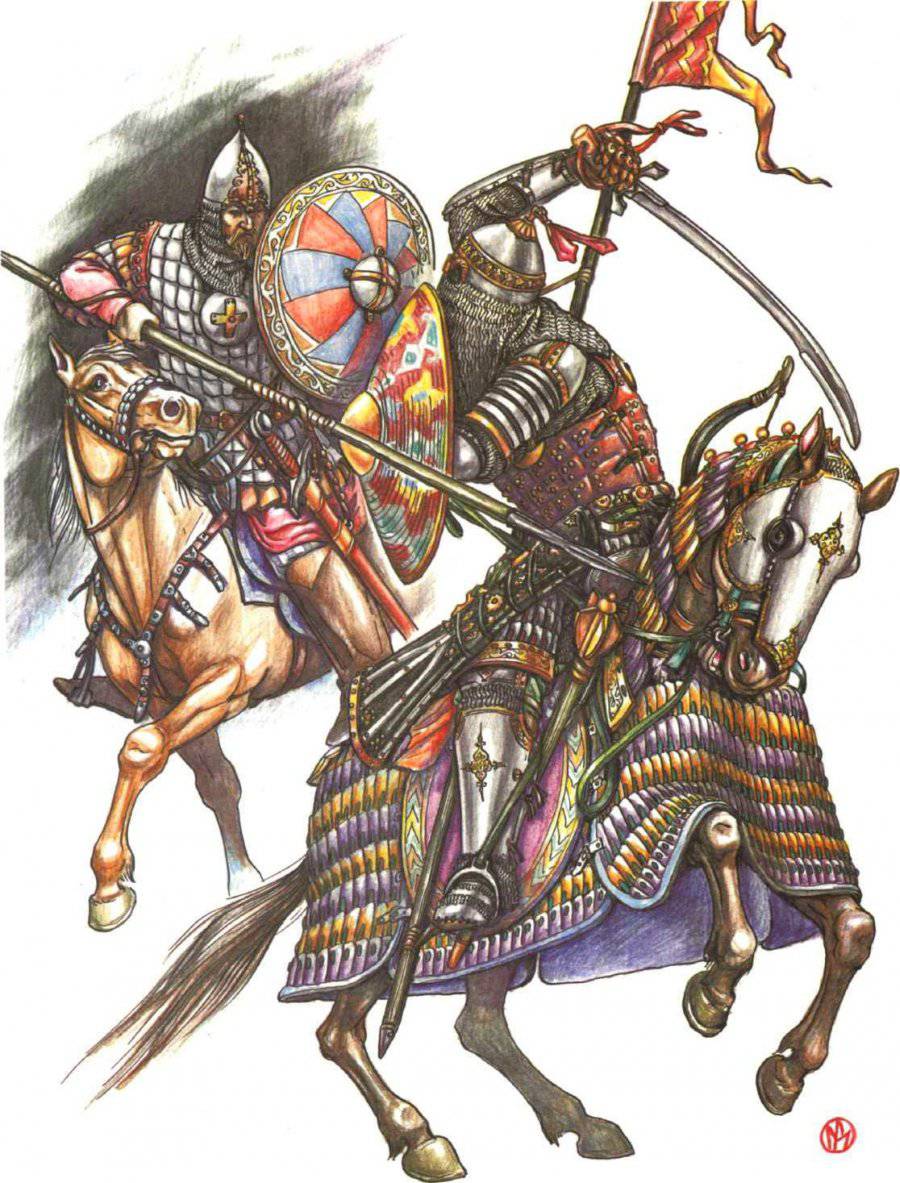

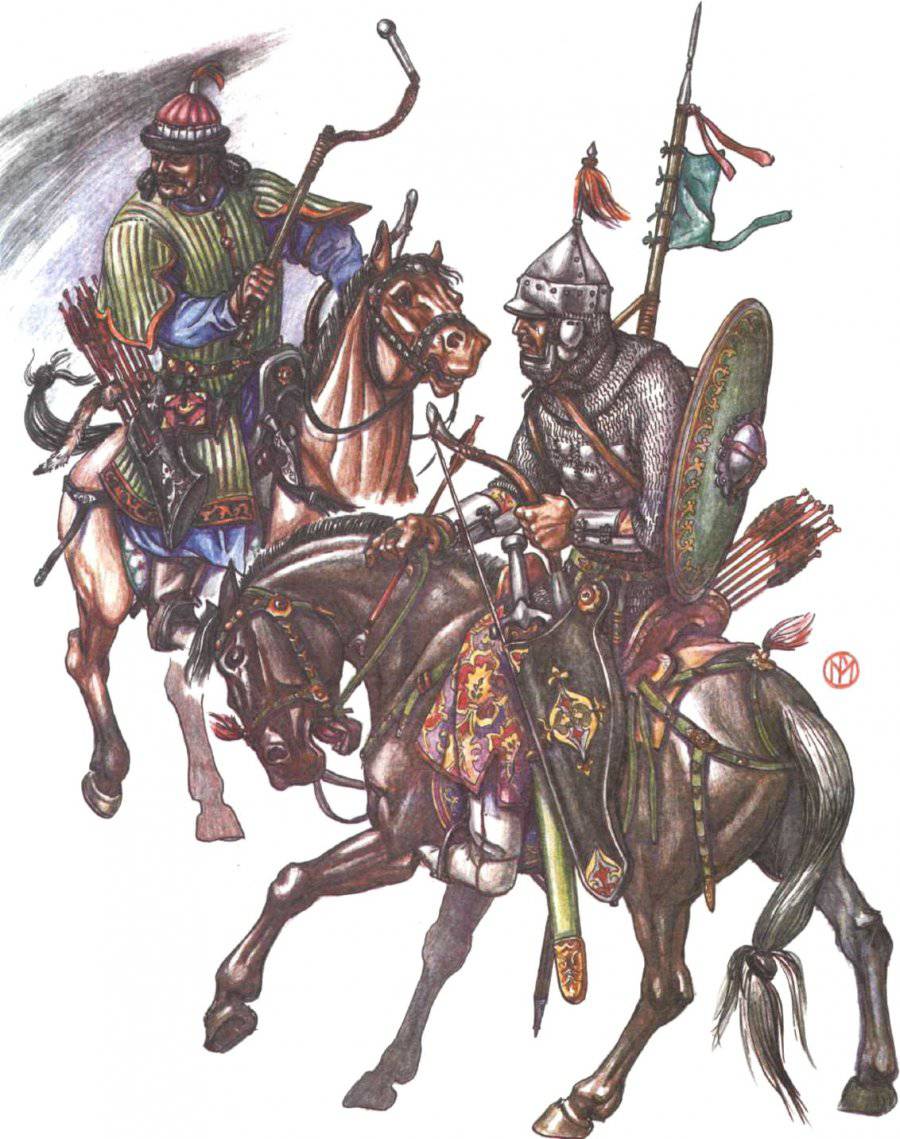

Для войска Мамая можно предполагать не меньшее единство вооружения. Обусловлено это тем, что, вопреки твердо устоявшемуся в нашей историографии мнению (справедливо не разделяемому большинством зарубежных исследователей), на территориях Золотой Орды, а также западной части Чжагатайского улуса (Средняя Азия) и даже на северных территориях Хулагуидского Ирана — землях, где правили чингизиды. Ставшие мусульманами, — сложилась единая органичная субкультура, частью которой было вооружение, воинский костюм и снаряжение. Наличие самобытности никоим образом не отрицало открытого характера золотоордынской, в частности, культуры, с ее традиционными связями с Италией и Балканами, Русью и Карпато-Дунайским регионом с одной стороны, с Малой Азией, Ираном, Месопотамией и Египтом — с другой, с Китаем и Восточным Туркестаном — с третьей. Престижные вещи — оружие, украшения, мужской костюм строго следовали общечингизидской моде (женский костюм в традиционном обществе гораздо более консервативен и сохраняет местные, локальные традиции). Защитное вооружение золотоордынцев времен Куликовской битвы рассмотрено нами в отдельной статье. Так что здесь стоит привести лишь выводы. Что же касается наступательного оружия, то о нем чуть подробнее. Подавляющей количественно частью ордынского войска была конница. Ее ядром, игравшим обычно решающую роль, была тяжеловооруженная конница, состоявшая из военно-служилой и племенной знати, ее многочисленных сыновей, богатых ополченцев и дружинников. Основой была личная «гвардия» владыки Орды. Численно тяжеловооруженная конница, конечно, уступала средне и легковооруженной, но ее соединения могли наносить решающий удар (как то было, собственно, во всех почти странах Европы, Азии и Северной Африки). Основным оружием нападения ордынцев справедливо считается лук со стрелами. Судя по источникам, луки были двух типов: «китайского» - большой, до 1,4 м, с четко выделенными и отогнутыми друг от друга рукоятью, плечами и длинными, почти прямыми рогами; «ближне и средневосточного» — не более 90 см, сегментовидный, с чуть выделенной рукоятью и маленькими изогнутыми рогами. Оба типа были, как и русские луки, сложносоставными и отличались исключительной мощью — силой натяжения до 60, даже 80 и более кг. Длинные монгольские стрелы с очень крупными наконечниками и красными древками, пущенные из таких луков, летели чуть ли не на километр, на расстоянии же в 100 м или несколько более — предел прицельной стрельбы — пронизывали человека насквозь, нанося огромные рваные раны; снабженные же граненым узким либо долотовидным наконечником, пробивали пластинчато-нашивной доспех не очень большой толщины. Кольчуга же служила от них очень слабой защитой.

В комплект для стрельбы (саадак) входили также колчан — длинный узкий берестяной короб, где стрелы лежали остриями вверх (этого типа колчаны богато украшали покрытыми сложными резными узорами костяными пластинами), либо плоская длинная кожаная сумка, в которой стрелы вставлялись оперением вверх (их часто по центральноазиатской традиции украшали хвостом леопарда, вышивкой, бляшками). И налучье, также украшенное вышивкой, кожаными аппликациями, металлическими и костяными бляхами-накладками. Колчан справа, а налучье слева крепились к специальному поясу, который обычно по старой — еще с VI в. — степной традиции застегивался на крючок.

Высочайшая эффективность ордынских конных лучников была связана не только с орудиями стрельбы, но и с меткостью стрелков, а также с особым боевым построением. Еще со скифских времен конные лучники степей, выстраивая перед противником вращающееся кольцо, осыпали его тучей стрел с максимально близкой и удобной для каждого стрелка позиции. Зигмунд Герберштейн, посол кайзера Священной Римской империи, описал этот строй со всей подробностью — в начале XVI в. — и заметил, что московиты называют такой боевой порядок «танцем» (имея в виду «хоровод»). Он же утверждал, со слов русских собеседников, что строй этот, если его не нарушит случайный беспорядок, трусость либо удачный удар противника, совершенно несокрушим. Особенностью же татаро-монгольской боевой стрельбы была беспрецедентная меткость и большая убойная сила снарядов стрельбы, в результате чего, как отмечали все современники, от ордынских стрел было очень много убитых и раненых. Стрел в колчанах степняков находят мало — не более десяти; значит, били прицельно, на выбор.

После первого, стрелами, удара — «суи-ма» — следовал второй «суим» — атака тяжело- и средне вооруженной конницы, при которой главным оружием было копье, до того висевшее за правым плечом при помощи двух петель — у плеча и ступни. Наконечники копий были в основном узкие, граненые, но применялись и более широкие, уплощенные. Иногда они снабжались еще и крюком под клинком для цепляния и сталкивания противника с коня. Древки под наконечником украшались коротеньким бунчуком («челкой») и узким вертикальным флажком, от которого отходило 1-3 треугольных языка.

Дротики применялись реже (хотя позже они становятся все более популярны), видимо, между копейным боем и рукопашной. Для последней ордынцы располагали двумя видами оружия — клинковым и ударным.

К клинковому относятся мечи и сабли. Мечи, как это ни покажется странным, татаро-монголами применялись до XV в. довольно часто, причем знатью. Рукоять их отличалась от сабельной прямизной и формой навершия - в виде сплющенного шара (европейско-мусульманский тип) или горизонтального диска (центральноазиатский тип). Количественно же преобладали сабли. В монгольское время они становятся более длинными, клинки — более широкими и изогнутыми, хотя достаточно было и довольно узких, слабоизогнутых. Общим признаком ордынских сабель была наваренная пол перекрестьем обойма с языком, охватывающим часть лезвия. Клинки иногда имели дол, иногда наоборот — ромбическое сечение. Встречается расширение клинка в нижней трети — «елмань». Северокавказские клинки часто имеют «штыковидный» граненый конец. Характерное ордынское сабельное перекрестие — с опущенными вниз и расплющенными концами. Рукоять и ножны увенчивались навершиями в виде уплощенного наперстка. Ножны имели обоймы с кольцами. Сабли украшались резным, гравированным и чеканным металлом, иногда драгоценным, кожа ножен вышивалась золотой нитью. Пояса для клинков украшались богаче, застегивались при помощи пряжки.

Раненного саблей противника, упавшего с коня, ордынцы, соскочив на землю, добивали боевым ножом — длинным, до 30—40 см, с костяной рукоятью, иногда и с перекрестием.

Очень популярным у татаро-монголов и вообще воинов ордынской культуры было ударное оружие — булавы и кистени. Булавы со второй половины XIV в. преобладали в форме пернача; но часто и в виде просто железного шара, либо многогранника. Кистени применились реже. Региональной чертой Булгарского улуса были боевые топоры, иногда исключительно богато украшенные рельефными или инкрустированными узорами.

Подавляющее большинство наступательного оружия производилось, несомненно, в мастерских многочисленных городов Орды либо по ордынским заказам и образцам в итальянских колониях и старых городах Крыма, центрах Кавказа. Но много и покупалось, получалось в виде дани.

Оборонительное вооружение ордынцев включало шлемы, панцири, наручи, поножи, ожерелья, щиты. Ордынские шлемы времени Куликова поля — обычно сфероконические, реже сферические, с кольчужной бармицей, иногда закрывавшей все лицо, кроме глаз. Шлем мог иметь надбровные вырезы спереди, накладные кованые «брови», подвижной наносник — стрелку, дисковидные науши. Венчался шлем перьями или же колечком с привязанной парой матерчатых или кожаных лопастей — чисто монгольское украшение. Шлемы могли иметь не только кольчужное, но и кованное в виде личины забрало.

Велико было разнообразие ордынских панцирей. Популярной была прежде чуждая монголам кольчуга — в виде рубашки или распашного кафтана. Массовое распространение имел стеганый панцирь — «хатангу дегель» («прочный, как сталь, кафтан»; от него русск. «тегиляй»), кроившийся в виде халата с рукавами и лопастями до локтя. Часто он имел металлические детали — наплечники и, главное, подбой из железных пластин, пришитых и приклепанных с испода; такой доспех уже был дорогим и покрывался богатыми тканями, на которых блестели ряды гнезд заклепок, часто медных, латунных, золоченых. Иногда этот доспех кроился с разрезами по бокам, снабжался зерцалами на груди и спине, длинными стегаными рукавами или оплечьями из узких стальных изогнутых поперечных пластинок, наклепанных на вертикальные ремни, и такой же структуры набедренниками и прикрытием крестца. Броня из горизонтальных полос металла или твердой толстой кожи, соединенных вертикальными ремешками или шнурами, называется ламинарной. Такой доспех татаро-монголы широко применяли еще в XIII в. Полосы материала богато украшались: металл — гравировкой, позолотой, инкрустацией; кожа — росписью, лаком.

Столь же любим ордынцами был ламелярный доспех — исконная броня Центральной Азии (по-монгольски «хуяг»). В последней трети XIV в. он применялся в сочетании с другими: его надевали поверх кольчуги и "хатангу дегель".

Территория Золотой Орды дает нам самые ранние образцы брони, которая станет доминирующей в XV—XVI вв. на пространствах от Индии до Польши, — кольчато-пластинчатой. В ней сохраняются все высокие защитные и комфортные свойства ламелярной брони, но прочность еще более увеличивается за счет того, что пластинки связывают не ремешки или шнуры, а железные колечки.

Зерцала — большие круглые или стальные прямоугольные пластины — были частью доспеха иного типа, или носились самостоятельно — на ремнях. Верхняя часть груди и спины прикрывалась широким ожерельем (традиционно монгольским, центральноазиатским доспехом). Во второй половине XIV в. его делали не только из кожи или кольчуги, но и из крупных металлических пластин, соединенных ремешками и колечками.

Частой находкой в курганах и других погребениях на территории орды Мамая являются наручи — створчатые, из двух неравной длины стальных половин, соединенных петлями и ремнями. Мусульманская миниатюра чиигизидских и постчингизидских государств подтверждает популярность этого доспеха во всех улусах во второй половине XIV в. Хотя известны они были монголам и в XIII в. Поножи среди находок не встречаются, но на миниатюрах видно, что они представляют собой створчатые наголенники, соединенные кольчужным плетением с наколенником и ламинарным прикрытием ступни.

Шиты ордынские были круглыми, до 90 см в диаметре, плоскими, из досок, обтянутых кожей, или поменьше — 70—60 см, выпуклыми, из гибких прутьев, выложенных по спирали и соединенных сплошной оплеткой из разноцветных нитей, образующей узор. Небольшие — 50 см — выпуклые щиты делались из толстой твердой расписной кожи или стали. Шиты всех разновидностей почти всегда имели «умбон» — стальную полусферу в центре, а кроме того и несколько маленьких. Особенно популярны и ценимы были прутяные щиты. Благодаря исключительной упругости они отражали любой удар клинка или булавы, а удар копья или стрелы принимался на стальной умбон. Любили их и за доступность и яркую нарядность.

Кони ордынских латников также часто защищались доспехом. Это было в обычае степных воителей еще задолго до нашей эры и особенно характерно для Центральной Азии. Ордынский конский доспех последней трети XIV в. состоял из стальной маски, нашейника и прикрытии корпуса до колен, состоящего из нескольких частей, соединенных пряжками и ремешками. Конская броня была стеганой, редко кольчужной, а чаще ламинарной или ламелярной, с пластинками из стали или не менее прочной толстой твердой кожи, расписной и лакированной. Наличие кольчато-пластинчатого конского доспеха, столь популярного на мусульманском Востоке в XV—XVII вв., в эпоху Куликова поля пока еще трудно предполагать.

Как видим, вооружение сторон было примерно сходным, хотя ордынские латники обладали несколько более надежным и прогрессивным защитным вооружением, особенно кольчато-пластинчатым, а также защитой коней. Русского боевого конского доспеха не было до XVII в. Миф о нем возник благодаря конской маске из кочевнического кургана (?) XII-XIII вв. из собрания Государственного Исторического музея в Киеве и находки длинных шпор XIV в. в Новгороде. Но десятки аналогичных масок — особенно много их в Стамбульском военном музее, особенно надписи и узоры на них, не оставляют никаких сомнений, что и киевская маска — изделие мастеров Дамаска или Каира XV — начала XVI вв. Длинные же шпоры европейского типа связаны отнюдь не с конской броней, а с посадкой на длинных стременах и, соответственно, вытянутых ногах, так что пятки были далеко от брюха коня.

Что касается каких-то военно-технических средств полевого боя, то можно предположить арбалеты у обеих сторон и станковые щиты — «чапары», — из которых составлялись полевые укрепления, у ордынцев. Но, судя по текстам, какой-либо особой роли они не сыграли. Обычного оружия русским войскам хватило, чтобы разгромить ордынцев, а тем — чтобы положить на поле боя большую часть армии русских княжеств.

В заключение следует сказать о составе противоборствующих сторон. У князя Димитрия в войсках, кроме русских воинов, находились литовские дружинники князей Андрея и Димитрия Ольгердовичей, численность которых неустановима — в пределах 1-3 тысяч.

Более пестрым, но далеко не настолько, как любят это представлять, был состав Мамаева войска. Не стоит забывать, что правил он далеко не всей Золотой Ордой, а только ее западной частью (столицей ее был отнюдь не Сарай, а город с забытым ныне названием, от коего осталось огромное, нераскопанное и погибающее Запорожское городище). Большинство войска составляла конница из кочевых потомков половцев и монголов. Немалыми могли быть и конные соединения черкесов, кабардинцев и других адыгских народов (черкасов), конница осетин (ясов) была малочисленной. Более или менее серьезные силы и в конницу, и в пехоту могли выставить подвластные Мамаю мордовские и буртасские князья. В пределах нескольких тысяч были отряды конных и пеших «бесермен» мусульманских жителей золотоордынских городов: они вообще воевать не очень любили (хотя, по отзывам иноземцев-современников, храбрости им было не занимать), да и основное число городов Золотой Орды, причем наиболее многолюдных, находилось не в Мамаевой власти. Еще меньше в войске было умелых и стойких воинов — «армен», то есть крымских армян, а что касается «фрязей» — итальянцев, то столь излюбленная авторами «черная (?) генуэзская пехота», идущая густой фалангой, является плодом, по меньшей мере, недоразумения. С генуэзцами Крыма у Мамая в момент войны с московской коалицией была вражда — оставались лишь венецианцы Таны-Азака (Азова). Но там их было — с женами и детьми — лишь несколько сотен, так что эти купцы могли лишь дать деньги на наем воинов. А если учесть, что наемники в Европе стоили очень дорого и любая из Крымских колоний могла содержать лишь несколько десятков итальянских или вообще европейских воинов (обычно охрану несли за плату местные кочевники), число «фрязей» на Куликовом поле, если они туда и добрались, далеко не доставало и до тысячи.

Об общем числе сил с той и другой стороны судить крайне трудно. Можно лишь с большой осторожностью предположить, что были они примерно равны и колебались в пределах 50—70 тысяч (что для тогдашней Европы было числом гигантским).

Автор: Смирнов Вадим