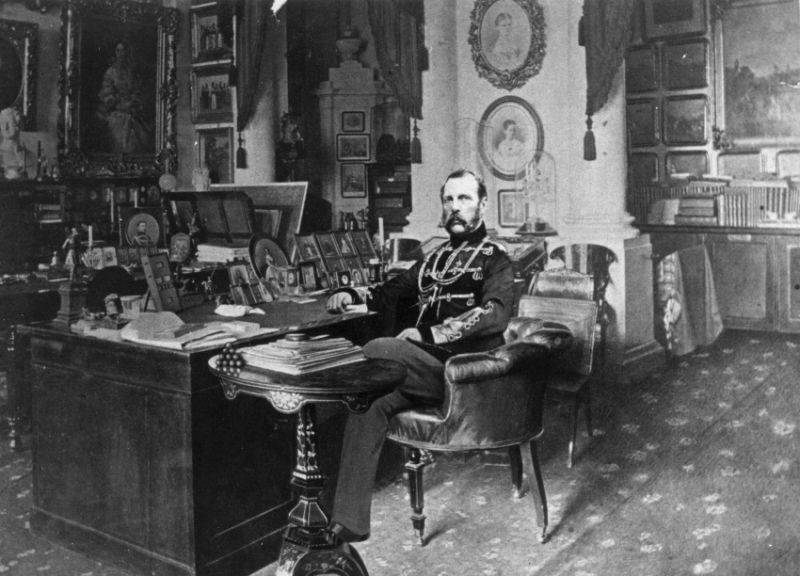

2 марта — юбилей вступления на престол Александра II

Ровно 160 лет назад, 2 марта 1855 года, на престол взошёл император Александр II Освободитель, которому судьбой было уготовано провести преобразования, сравнимые с реформами Петра I. Ему досталась полуфеодальная, проигравшая войну страна, которую необходимо было вытянуть в новую эру. По своей природе Александр II не был реформатором, но обладал достаточной государственной мудростью для понимания необходимости преобразований. Почивание на лаврах наполеоновских войн сыграло с николаевской Россией злую шутку: к войне нового поколения — Крымской — она подошла совершенно неготовой, и лишь мужество матросов, солдат, офицеров и гражданских людей спасло страну от ещё более тяжёлых условий мира, чем те, что были продиктованы ей в итоге. За блеском балов и пышных военных парадов скрывалась отсталость, феодальная дикость и архаичные пережитки средневековья.

Александр II прекрасно понимал, насколько сильно рискует, подготавливая свои преобразования. Запуск слишком радикальных реформ привёл бы к недовольству дворянской элиты и заговору. Судьба Павла I в этом смысле была более чем показательной. Отсутствие вообще каких-либо реформ увеличило бы отставание Российской Империи от передовых держав, что неизбежно привело бы к ещё более тяжёлому военному поражению в будущем. Можно смело говорить о том, что ещё в середине 19 века перед государем возникли призраки грядущих провалов в русско-японской и Первой мировой войнах.

Уже через год после окончания Крымской войны было ликвидировано такое дикое явление, как военные поселения, и почти сразу же началась подготовка к отмене крепостного права.

19 февраля (3 марта) 1861 года состоялось событие исторического масштаба, изменившее весь уклад российской жизни. В этот день Императором Всероссийским Александром Николаевичем были подписаны «Манифест об отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест и Положение стали огромным событием в российской истории, хотя и вызвали недовольство как помещиков, так и крестьян. Бывшие крепостные с удивлением узнали, что «на воле» они по-прежнему вынуждены отбывать барщину и выплачивать оброк, а земля-кормилица всё также принадлежит не им. Условия выкупа земли также были настолько несправедливыми, что и многие дворяне посчитали их опасными для стабильности государства. Итогом крестьянской реформы стали с одной стороны многочисленные крестьянские бунты, а с другой — сельскохозяйственный подъём и появление всё возрастающего слоя зажиточных крестьян.

Вслед за Крестьянской закономерной стала и Земская реформа, создавшая гибкую систему местного самоуправления, которая в свою очередь, способствовала развитию сельских больниц и школ. За ней последовала реформа Судебная, Образовательная и Военная, полностью изменившие дух эпохи и её облик.

Противоречивой была внешняя политика. С одной стороны Александр II стремился избавиться от далёких и убыточных «заморских территорий», следствием чего стала передача Курильских островов Японии, а Аляски и Алеутских островов — США, а также отказ от колонизации Новой Гвинеи. С другой стороны имела место попытка расширить влияние уже на континенте: относительно мирное присоединение Внешней Манчжурии и военное — Средней Азии. Замирён Кавказ.

По итогам русско-турецкой войны почти все военные победы были (как это часто случается в российской истории) благополучно сданы дипломатами. В Европе Александр делал ставку на Пруссию (позже — объединённую Германию), видя в ней противовес Франции, к которой испытывал вполне объяснимую личную неприязнь. Увы, история показала, что единая Германия недружественна России в ещё большей степени, чем Франция.

Итоги правления Александра II со всеми известными оговорками можно назвать глубоко положительными, а самого государя — одним из величайших правителей России за всю её историю. В его правление страна встала на путь промышленной революции и правового государства. Освобождение крестьян привело к их притоку в города, где они стали рабочими на предприятиях и движущей силой промышленного подъёма 1890-х годов. С другой стороны, половинчатый характер реформ (в первую очередь крестьянской) усилил социальную напряжённость. Современники часто критиковали политику Александра II, и только потомки по достоинству смогли оценить его преобразования, правда, лишь тогда, когда от них уже мало что осталось.

Александр II прекрасно понимал, насколько сильно рискует, подготавливая свои преобразования. Запуск слишком радикальных реформ привёл бы к недовольству дворянской элиты и заговору. Судьба Павла I в этом смысле была более чем показательной. Отсутствие вообще каких-либо реформ увеличило бы отставание Российской Империи от передовых держав, что неизбежно привело бы к ещё более тяжёлому военному поражению в будущем. Можно смело говорить о том, что ещё в середине 19 века перед государем возникли призраки грядущих провалов в русско-японской и Первой мировой войнах.

Уже через год после окончания Крымской войны было ликвидировано такое дикое явление, как военные поселения, и почти сразу же началась подготовка к отмене крепостного права.

19 февраля (3 марта) 1861 года состоялось событие исторического масштаба, изменившее весь уклад российской жизни. В этот день Императором Всероссийским Александром Николаевичем были подписаны «Манифест об отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест и Положение стали огромным событием в российской истории, хотя и вызвали недовольство как помещиков, так и крестьян. Бывшие крепостные с удивлением узнали, что «на воле» они по-прежнему вынуждены отбывать барщину и выплачивать оброк, а земля-кормилица всё также принадлежит не им. Условия выкупа земли также были настолько несправедливыми, что и многие дворяне посчитали их опасными для стабильности государства. Итогом крестьянской реформы стали с одной стороны многочисленные крестьянские бунты, а с другой — сельскохозяйственный подъём и появление всё возрастающего слоя зажиточных крестьян.

Вслед за Крестьянской закономерной стала и Земская реформа, создавшая гибкую систему местного самоуправления, которая в свою очередь, способствовала развитию сельских больниц и школ. За ней последовала реформа Судебная, Образовательная и Военная, полностью изменившие дух эпохи и её облик.

Противоречивой была внешняя политика. С одной стороны Александр II стремился избавиться от далёких и убыточных «заморских территорий», следствием чего стала передача Курильских островов Японии, а Аляски и Алеутских островов — США, а также отказ от колонизации Новой Гвинеи. С другой стороны имела место попытка расширить влияние уже на континенте: относительно мирное присоединение Внешней Манчжурии и военное — Средней Азии. Замирён Кавказ.

По итогам русско-турецкой войны почти все военные победы были (как это часто случается в российской истории) благополучно сданы дипломатами. В Европе Александр делал ставку на Пруссию (позже — объединённую Германию), видя в ней противовес Франции, к которой испытывал вполне объяснимую личную неприязнь. Увы, история показала, что единая Германия недружественна России в ещё большей степени, чем Франция.

Итоги правления Александра II со всеми известными оговорками можно назвать глубоко положительными, а самого государя — одним из величайших правителей России за всю её историю. В его правление страна встала на путь промышленной революции и правового государства. Освобождение крестьян привело к их притоку в города, где они стали рабочими на предприятиях и движущей силой промышленного подъёма 1890-х годов. С другой стороны, половинчатый характер реформ (в первую очередь крестьянской) усилил социальную напряжённость. Современники часто критиковали политику Александра II, и только потомки по достоинству смогли оценить его преобразования, правда, лишь тогда, когда от них уже мало что осталось.

Автор: Кибальчиш