Los Angeles Times: Ставка Пентагона в 10 миллиардов проиграна

На протяжении последних лет не утихают споры вокруг американской системы противоракетной обороны. Строящийся в настоящее время комплекс, состоящий из различных технических средств, как получает положительные отзывы, так и подвергается критике. Тем временем Агентство по ПРО продолжает реализацию своих проектов, пытаясь обеспечить безопасность страны, и почти не обращает внимания на критику. Продолжается разработка новых систем и производство уже существующих.

Тем не менее, некоторые имеющиеся успехи вряд ли способны оправдать все затраты, что является поводом для регулярных критических статей в прессе. Не так давно, 5 апреля, издание Los Angeles Times опубликовало статью The Pentagon’s $10-billion bet gone bad («Ставка Пентагона в 10 миллиардов проиграна»). Автор публикации Дэвид Уиллмен проанализировал успехи и неудачи США в области противоракетной обороны и пришел к печальным выводам, основной тезис которых был вынесен в заголовок. Журналист установил, что деятельность Агентства по ПРО приводит к излишним тратам военного бюджета. Прежде всего, критике подверглась плавучая радиолокационная станция SBX.

Проблемы комплекса SBX

В начале своей статьи Д. Уиллмен напоминает, каким многообещающим был новый проект. Руководители Агентства по ПРО утверждали, что перспективная радиолокационная станция будет самой мощной в мире. Говорилось, что она сможет засечь бейсбольный мячик над Сан-Франциско, находясь на другой стороне страны. Предполагалось, что РЛС Sea Based X-band Radar или SBX («Радар морского базирования X-диапазона») будет следить за потенциально опасными регионами. Она могла бы заметить пуск ракет Северной Кореей, рассчитать их траектории, отделить ракеты от ложных целей и выдать целеуказание другим элементам противоракетной обороны.

Многочисленные трудности технического характера привели к тому, что перспективный, как казалось, проект так и не был разработан. Оригинальное предложение оказалось настолько сложным для реализации, что в 2009 году от него отказались. В ходе предварительных работ по проекту было потрачено 700 млн долларов.

Поиск виновных

Д. Уиллмен полагает, что подобные излишние траты, равно как и повышенный интерес к ПРО в целом, обусловлен тревожными настроениями, распространявшимися в Вашингтоне после 11 сентября 2001 года. Тогда американские «ястребы» предупреждали руководство страны о возможной угрозе со стороны Ирана и Северной Кореи, у которых, по их мнению, вскоре должны были появиться ракеты, способные долететь до США.

Реакцией на эти предупреждения стало распоряжение Джорджа Буша-младшего от 2002 года. Президент США приказал форсировать работы и в течение следующих двух лет построить систему противоракетной обороны страны. Специалисты Агентства по ПРО, будучи ограниченными во времени, начали принимать к рассмотрению все более или менее перспективные предложения, не уделяя должного внимания проверке их жизнеспособности и экономической целесообразности. Кроме того, свою роль в этой истории сыграли и конгрессмены. Некоторые чиновники активно защищали даже те проекты, которые уже показали свою бесполезность.

Бывший руководитель ракетного направления компании Lockheed Л. Дэвид Монтегю описывает ситуацию следующим сложившуюся образом. Руководители, отвечавшие за создание новых противоракетных систем, не вполне разбирались в ряде важнейших вопросов. В результате появлялись программы, «бросающие вызов законам физики и экономической логике». Кроме того, Монтегю полагает, что плавучую РЛС SBX вообще не следовало строить.

Автор публикации «Ставка Пентагона в 10 миллиардов проиграна» также цитирует бывшего главы стратегического командования США генерала Юджина Е. Хэбигера. Отставной генерал считает, что промахи Агентства по ПРО демонстрируют неспособность этой организации проводить анализ альтернатив и нежелание обращаться к специалистам для проведения независимой оценки стоимости новых проектов.

Чиновники, отвечавшие за создание бесполезных проектов, приводят некоторые аргументы в свою защиту. Он утверждают, что главной их задачей было создание новой архитектуры системы противоракетной обороны. Строительство радиолокационной станции SBX аргументируется тем, что развертывание сети наземных РЛС было бы гораздо дороже и заняло бы больше времени.

Большой интерес представляют слова Генри А. Оберинга, ранее занимавшего пост главы Агентства по ПРО. Он полагает, что все неудачи в области противоракетной обороны являются прямым следствием решений администрации президента Барака Обамы и Конгресса. Руководство страны отказалось увеличивать финансирование перспективных проектов, из-за чего их не удалось довести до конца. При этом бывший директор Агентства по ПРО отмечает, что успешный перехват всего одной ракеты, нацеленной на какой-либо город США, позволит полностью и многократно окупить все расходы за счет предотвращения колоссального ущерба.

Нынешний директор Агентства по ПРО Джеймс Д. Сайринг, в свою очередь, отказался отвечать на вопросы журналистов Los Angeles Times. Одновременно с этим организация в своем ответе на запрос выступила в защиту неоднозначных проектов. Утверждается, что построенная система противоракетной обороны может выполнять возложенные на нее обязанности. Что касается радиолокационной станции SBX, то ее назвали удачным вложением денег.

Д. Уиллмену также удалось получить комментарий компании Boeing, активно участвовавшей в создании плавучей РЛС. Представители «Боинга» утверждают, что новая станция имеет все возможности для выполнения поставленных задач с требуемой скоростью и точностью. Компания Raytheon, так же занятая в проекте SBX, отказалась от комментариев.

О структуре ПРО США

Далее автор публикации напомнил о роли и особенностях работы Агентства по ПРО. Эта организация была основана при Рональде Рейгане. В настоящее время в ней работает 8800 человек, годовой бюджет организации – около 8 млрд долларов. В ведении Агентства находятся несколько систем, уже стоящих на дежурстве. Это корабельные комплексы ПРО на основе системы Aegis, сухопутные системы THAAD, а также комплексы GMD (Ground-Based Midcourse Defense) с противоракетой GBI. Необходимо отметить, что четыре программы, упоминавшиеся выше, разрабатывались с целью дополнения системы GMD.

Состояние противоракетных систем таково, что защита Соединенных Штатов от возможного ракетно-ядерного удара в первую очередь основывается на сдерживании. Подразумевается, что Россия и Китай не станут атаковать США из-за опасности ответного удара с соответствующими катастрофическими последствиями. Противоракеты GBI, в свою очередь, предназначены для защиты от других угроз – от ракет КНДР и Ирана, что обусловлено ограниченным ударным потенциалом этих государств.

Комплексы GMD развернуты на авиабазах Ванденберг (штат Калифорния) и Форт Грили (Аляска). Ракеты GBI предназначены для поражения ракет противника на маршевом участке полета. В Калифорнии сейчас находится 4 ракеты, на Аляске – 26. Уничтожение цели производится за счет кинетической энергии при прямом попадании поражающего элемента.

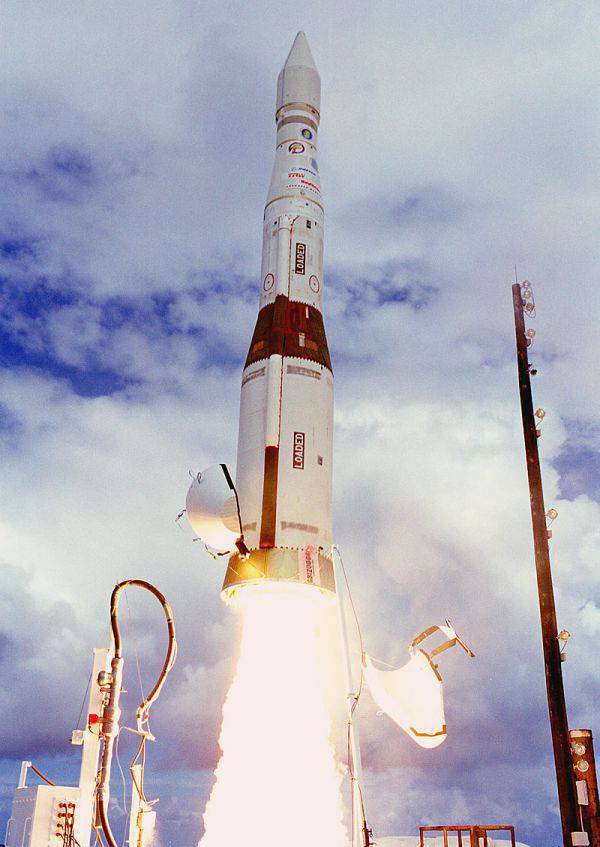

Разработка проекта GMD началась еще в девяностых годах. Работы активизировались после приказов Дж. Буша, изданных в 2002 году. Развертывание первых комплексов требовалось завершить за два года. С целью завершения всех работ в установленные сроки министр обороны Дональд Рамсфельд разрешил Агентству по ПРО действовать в обход стандартных правил закупок и проверок технологий. Подобный подход действительно позволил сократить сроки реализации проекта, однако негативно сказался на качестве работ и конечного продукта.

Несмотря на наличие большого количества разнообразных проблем, комплекс GMD был официально принят на вооружение уже в 2004 году. С тех пор были проведены девять испытательных запусков ракет GBI. Только четыре запуска завершились успешным перехватом учебной цели. По этой причине, отмечает Д. Уиллмен, возможности комплекса по перехвату ракет в сложной помеховой обстановке и поныне являются поводом для беспокойства.

Для эффективного использования противоракет необходима современная радиолокационная станция, которая сможет засекать и отслеживать цели, а также отличать настоящие ракеты или боевые блоки от ложных целей. Без таких средств наблюдения ракеты ПРО не смогут отличить настоящую угрозу от ложной с соответствующими последствиями. Кроме того, на РЛС возлагается задача контроля за результатами применения противоракет. Специалисты полагают, что без обнаружения поражения цели комплексы GMD могут быстро использовать все имеющиеся противоракеты, количество которых пока оставляет желать лучшего.

В настоящее время ПРО Соединенных Штатов располагает сетью радиолокационных станций предупреждения о ракетном нападении. Подобные объекты имеются в Калифорнии, Аляске, Великобритании и Гренландии. Наземные РЛС дополняются станциями корабельного базирования. Существующая сеть станций способна эффективно выполнять свои функции, однако для повышения ее характеристик нужно принять некоторые меры. В частности, дальность обнаружения объектов ограничивается кривизной Земли, из-за чего наземные или морские РЛС, а также космические аппараты не всегда могут правильно определить тип обнаруженного объекта и связанные с ним риски.

Проект SBX

Еще в девяностых годах Агентство по ПРО намеревалось построить девять новых наземных РЛС X-диапазона (частота 8-12 ГГц, длина волны 2,5-3,75 см). Главным преимуществом использования такого диапазона частот является достаточно высокое разрешение, которое, как ожидалось, позволит повысить вероятность правильного опознавания цели. Путем строительства девяти новых станций планировалось полностью перекрыть секторами обзора Тихий и Атлантический океаны. В 2002 году, ввиду сокращения сроков развертывания новых систем, было решено отказаться от строительства наземных станций. Вместо них решили построить одну РЛС морского базирования.

Базой для перспективной плавучей РЛС должен был стать специальный порт на одном из Алеутских островов. Оттуда станция могла бы наблюдать за деятельностью КНДР и других стран региона. При необходимости ее можно было бы переводить в другие районы мирового океана. Именно из таких идей в итоге появился проект SBX, ныне являющийся предметом критики.

По предложению компании Boeing, РЛС нового типа решили строить на основе агрегатов морской буровой платформы. В 2003 году такую платформу приобрели в Норвегии и отправили на одну из американских верфей. Там платформу оснастили силовой установкой, жилыми и рабочими помещениями, набором специального оборудования и характерным сферическим кожухом антенны. Получилась конструкция длиной около 400 футов (122 м) и весом порядка 50 тыс. тонн. Предыдущие руководители Агентства по ПРО утверждали, что служба SBX начнется до конца 2005 года.

При разработке плавучей станции SBX не учли один важнейший момент. Ее планировалось эксплуатировать вблизи Алеутских островов, в районе с частыми сильными ветрами и сильным волнением. Из-за этого платформу пришлось дорабатывать. Изменение конструкции и установка некоторых новых объектов на будущей базе стоило несколько десятков миллионов долларов и продолжалось до осени 2007 года.

Агентство по ПРО всячески расхваливало новый комплекс и говорило о его высочайших характеристиках. В частности, упоминалось, что SBX, находясь в Чесапикском заливе, может засечь бейсбольный мяч над Сан-Франциско. Тем не менее, специалисты отмечают, что из-за кривизны поверхности планеты этот мячик должен находиться на высоте около 870 миль. Это примерно на 200 миль больше максимальной высоты полета межконтинентальных баллистических ракет. Д. Уиллмен приводит слова инженера космической отрасли С.У. Мида, который утверждал, что в реальном мире с межконтинентальными баллистическими ракетами аналогия с бейсбольным мячиком не имеет смысла.

Автор статьи The Pentagon’s $10-billion bet gone bad также упоминает характерный недостаток РЛС SBX в виде сравнительно узкого поля обзора. Эта станция может следить за сектором шириной всего в 25°. Из-за этого достаточно мощная аппаратура, в теории способная выполнять возложенные задачи, по факту не сможет вовремя засекать цели. Предполагалось, что система предупреждения о ракетном нападении будет работать следующим образом. Наземные РЛС засекают подозрительный объект и передают информацию о нем на SBX. Эта станция, в свою очередь, наводится на цель и производит опознавание. Далее данные о цели передаются ракетным комплексам. В боевой обстановке, когда на экранах появляется большое количество отметок, подобная многоуровневая система может не успеть обработать все возможные угрозы.

Таким образом, станция SBX, находящаяся у Алеутских островов, не может охватывать весь Тихий океан и отслеживать пуски ракет в своей зоне ответственности. Все это не позволяет считать эту РЛС полноценным элементом системы противоракетной обороны.

Тем не менее, Рональд Т. Кадиш, в начале двухтысячных возглавлявший Агентство по ПРО, утверждает, что главными плюсами комплекса SBX является дешевизна в сравнении с наземными станциями, а также возможность перемещения в необходимый район. Кроме того, он утверждает, что SBX имеет достаточные характеристики для выполнения возложенных задач.

По-видимому, руководство Пентагона понимало всю серьезность проблем, связанных с новым проектом. Кроме того, имелось понимание необходимости использования «промежуточной» РЛС между станциями раннего обнаружения и элементами комплекса GMD. Для дополнения и замены SBX в 2006 и 2014 году были введены в эксплуатацию две станции X-диапазона, расположенные в Японии и Южной Корее.

Также в Los Angeles Times поднимается вопрос постоянных проблем с различной аппаратурой комплекса SBX. Эта система использовалась в испытаниях противоракетного комплекса GMD. Во время испытаний 2007 года некоторые системы РЛС повели себя неправильным образом, из-за чего специалистам пришлось заняться разработкой обновленного программного обеспечения. Проблемы были зафиксированы и в ходе испытаний 2010 года, когда SBX использовалась в качестве единственного средства обнаружения цели. Из-за некоторых неполадок станция не смогла навести противоракету GBI на цель, и та не была поражена. В июне 2014 года SBX нашла цель и навела на нее ракету, однако не смогла зафиксировать ее уничтожение.

Дорого и бесполезно

Командование вооруженных сил США еще несколько лет назад разочаровалось в проекте SBX. За годы испытаний платформа с РЛС сожгла тонны топлива для двигателей и энергосистем, а различные факторы оказали влияние на состояние конструкции и приборов. Еще в 2009 году было решено не отправлять платформу SBX к берегам Корейского полуострова для слежения за испытаниями ракет КНДР. Руководство Пентагона сочло такую миссию слишком дорогой и ненужной.

В 2011 году РЛС SBX была передана военно-морским силам. Специалисты ВМС утверждали, что для эффективной работы в составе флота необходимо доработать комплекс, чтобы он соответствовал существующим требованиям к морской технике. Тем не менее, проведение подобных работ приведет к дополнительным тратам в десятки миллионов долларов.

В конце своей статьи Д. Уиллмен рассказывает о нынешнем состоянии проекта SBX. Платформа с радиолокационной станцией SBX была построена в середине прошлого десятилетия, однако до сих пор так и не добралась до предполагаемой базы на Алеутских островах. В 2012 году статус комплекса изменили на limited test support («ограниченная тестовая поддержка»). В 2013-м платформу перегнали в Перл-Харбор, где она остается по сей день. Программа SBX обошлась налогоплательщикам в 2,2 млрд долларов. Для выполнения задач, ранее возлагавшихся на SBX, планируется построить новую наземную РЛС на Аляске. Срок окончания строительства – 2020 год. Предполагаемая стоимость – около 1 миллиарда.

***

Как видим, США продолжают пожинать плоды спешки в деле строительства системы противоракетной обороны. Форсирование работ в начале прошлого десятилетия позволило достаточно быстро поставить на дежурство нескольких новых комплексов. Тем не менее, принятие на вооружение было лишь формальным, поскольку специалистам пришлось продолжать испытания и доводку всех новых систем. Из-за своей сложности все новые комплексы до сих пор не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям. Как результат – Пентагон вынужден тратить деньги на проекты с сомнительными перспективами.

Американский журналист из Los Angeles Times подсчитал, что только четыре неудачных проекта, уже закрытые или приостановленные, привели к бесполезной трате 10 миллиардов долларов. В будущем Соединенным Штатам придется развивать оставшиеся системы и строить новые, что обернется дополнительными расходами. Можно предположить, что из-за всех этих проблем в течение нескольких следующих лет США будут располагать относительно слабой противоракетной обороной, которая сможет отражать только немногочисленные атаки со стороны стран с развивающейся ракетной техникой. Полномасштабный ракетно-ядерный удар России и Китая такая система не выдержит, из-за чего большое количество боевых блоков сможет долететь до своих целей. Таким образом, можно согласиться с Дэвидом Хиллменом: 10 миллиардов долларов действительно были потрачены впустую.

Статья The Pentagon’s $10-billion bet gone bad:

http://graphics.latimes.com/missile-defense/

Тем не менее, некоторые имеющиеся успехи вряд ли способны оправдать все затраты, что является поводом для регулярных критических статей в прессе. Не так давно, 5 апреля, издание Los Angeles Times опубликовало статью The Pentagon’s $10-billion bet gone bad («Ставка Пентагона в 10 миллиардов проиграна»). Автор публикации Дэвид Уиллмен проанализировал успехи и неудачи США в области противоракетной обороны и пришел к печальным выводам, основной тезис которых был вынесен в заголовок. Журналист установил, что деятельность Агентства по ПРО приводит к излишним тратам военного бюджета. Прежде всего, критике подверглась плавучая радиолокационная станция SBX.

Проблемы комплекса SBX

В начале своей статьи Д. Уиллмен напоминает, каким многообещающим был новый проект. Руководители Агентства по ПРО утверждали, что перспективная радиолокационная станция будет самой мощной в мире. Говорилось, что она сможет засечь бейсбольный мячик над Сан-Франциско, находясь на другой стороне страны. Предполагалось, что РЛС Sea Based X-band Radar или SBX («Радар морского базирования X-диапазона») будет следить за потенциально опасными регионами. Она могла бы заметить пуск ракет Северной Кореей, рассчитать их траектории, отделить ракеты от ложных целей и выдать целеуказание другим элементам противоракетной обороны.

Многочисленные трудности технического характера привели к тому, что перспективный, как казалось, проект так и не был разработан. Оригинальное предложение оказалось настолько сложным для реализации, что в 2009 году от него отказались. В ходе предварительных работ по проекту было потрачено 700 млн долларов.

Поиск виновных

Д. Уиллмен полагает, что подобные излишние траты, равно как и повышенный интерес к ПРО в целом, обусловлен тревожными настроениями, распространявшимися в Вашингтоне после 11 сентября 2001 года. Тогда американские «ястребы» предупреждали руководство страны о возможной угрозе со стороны Ирана и Северной Кореи, у которых, по их мнению, вскоре должны были появиться ракеты, способные долететь до США.

Реакцией на эти предупреждения стало распоряжение Джорджа Буша-младшего от 2002 года. Президент США приказал форсировать работы и в течение следующих двух лет построить систему противоракетной обороны страны. Специалисты Агентства по ПРО, будучи ограниченными во времени, начали принимать к рассмотрению все более или менее перспективные предложения, не уделяя должного внимания проверке их жизнеспособности и экономической целесообразности. Кроме того, свою роль в этой истории сыграли и конгрессмены. Некоторые чиновники активно защищали даже те проекты, которые уже показали свою бесполезность.

Бывший руководитель ракетного направления компании Lockheed Л. Дэвид Монтегю описывает ситуацию следующим сложившуюся образом. Руководители, отвечавшие за создание новых противоракетных систем, не вполне разбирались в ряде важнейших вопросов. В результате появлялись программы, «бросающие вызов законам физики и экономической логике». Кроме того, Монтегю полагает, что плавучую РЛС SBX вообще не следовало строить.

Автор публикации «Ставка Пентагона в 10 миллиардов проиграна» также цитирует бывшего главы стратегического командования США генерала Юджина Е. Хэбигера. Отставной генерал считает, что промахи Агентства по ПРО демонстрируют неспособность этой организации проводить анализ альтернатив и нежелание обращаться к специалистам для проведения независимой оценки стоимости новых проектов.

Чиновники, отвечавшие за создание бесполезных проектов, приводят некоторые аргументы в свою защиту. Он утверждают, что главной их задачей было создание новой архитектуры системы противоракетной обороны. Строительство радиолокационной станции SBX аргументируется тем, что развертывание сети наземных РЛС было бы гораздо дороже и заняло бы больше времени.

Большой интерес представляют слова Генри А. Оберинга, ранее занимавшего пост главы Агентства по ПРО. Он полагает, что все неудачи в области противоракетной обороны являются прямым следствием решений администрации президента Барака Обамы и Конгресса. Руководство страны отказалось увеличивать финансирование перспективных проектов, из-за чего их не удалось довести до конца. При этом бывший директор Агентства по ПРО отмечает, что успешный перехват всего одной ракеты, нацеленной на какой-либо город США, позволит полностью и многократно окупить все расходы за счет предотвращения колоссального ущерба.

Нынешний директор Агентства по ПРО Джеймс Д. Сайринг, в свою очередь, отказался отвечать на вопросы журналистов Los Angeles Times. Одновременно с этим организация в своем ответе на запрос выступила в защиту неоднозначных проектов. Утверждается, что построенная система противоракетной обороны может выполнять возложенные на нее обязанности. Что касается радиолокационной станции SBX, то ее назвали удачным вложением денег.

Д. Уиллмену также удалось получить комментарий компании Boeing, активно участвовавшей в создании плавучей РЛС. Представители «Боинга» утверждают, что новая станция имеет все возможности для выполнения поставленных задач с требуемой скоростью и точностью. Компания Raytheon, так же занятая в проекте SBX, отказалась от комментариев.

О структуре ПРО США

Далее автор публикации напомнил о роли и особенностях работы Агентства по ПРО. Эта организация была основана при Рональде Рейгане. В настоящее время в ней работает 8800 человек, годовой бюджет организации – около 8 млрд долларов. В ведении Агентства находятся несколько систем, уже стоящих на дежурстве. Это корабельные комплексы ПРО на основе системы Aegis, сухопутные системы THAAD, а также комплексы GMD (Ground-Based Midcourse Defense) с противоракетой GBI. Необходимо отметить, что четыре программы, упоминавшиеся выше, разрабатывались с целью дополнения системы GMD.

Состояние противоракетных систем таково, что защита Соединенных Штатов от возможного ракетно-ядерного удара в первую очередь основывается на сдерживании. Подразумевается, что Россия и Китай не станут атаковать США из-за опасности ответного удара с соответствующими катастрофическими последствиями. Противоракеты GBI, в свою очередь, предназначены для защиты от других угроз – от ракет КНДР и Ирана, что обусловлено ограниченным ударным потенциалом этих государств.

Комплексы GMD развернуты на авиабазах Ванденберг (штат Калифорния) и Форт Грили (Аляска). Ракеты GBI предназначены для поражения ракет противника на маршевом участке полета. В Калифорнии сейчас находится 4 ракеты, на Аляске – 26. Уничтожение цели производится за счет кинетической энергии при прямом попадании поражающего элемента.

Разработка проекта GMD началась еще в девяностых годах. Работы активизировались после приказов Дж. Буша, изданных в 2002 году. Развертывание первых комплексов требовалось завершить за два года. С целью завершения всех работ в установленные сроки министр обороны Дональд Рамсфельд разрешил Агентству по ПРО действовать в обход стандартных правил закупок и проверок технологий. Подобный подход действительно позволил сократить сроки реализации проекта, однако негативно сказался на качестве работ и конечного продукта.

Несмотря на наличие большого количества разнообразных проблем, комплекс GMD был официально принят на вооружение уже в 2004 году. С тех пор были проведены девять испытательных запусков ракет GBI. Только четыре запуска завершились успешным перехватом учебной цели. По этой причине, отмечает Д. Уиллмен, возможности комплекса по перехвату ракет в сложной помеховой обстановке и поныне являются поводом для беспокойства.

Для эффективного использования противоракет необходима современная радиолокационная станция, которая сможет засекать и отслеживать цели, а также отличать настоящие ракеты или боевые блоки от ложных целей. Без таких средств наблюдения ракеты ПРО не смогут отличить настоящую угрозу от ложной с соответствующими последствиями. Кроме того, на РЛС возлагается задача контроля за результатами применения противоракет. Специалисты полагают, что без обнаружения поражения цели комплексы GMD могут быстро использовать все имеющиеся противоракеты, количество которых пока оставляет желать лучшего.

В настоящее время ПРО Соединенных Штатов располагает сетью радиолокационных станций предупреждения о ракетном нападении. Подобные объекты имеются в Калифорнии, Аляске, Великобритании и Гренландии. Наземные РЛС дополняются станциями корабельного базирования. Существующая сеть станций способна эффективно выполнять свои функции, однако для повышения ее характеристик нужно принять некоторые меры. В частности, дальность обнаружения объектов ограничивается кривизной Земли, из-за чего наземные или морские РЛС, а также космические аппараты не всегда могут правильно определить тип обнаруженного объекта и связанные с ним риски.

Проект SBX

Еще в девяностых годах Агентство по ПРО намеревалось построить девять новых наземных РЛС X-диапазона (частота 8-12 ГГц, длина волны 2,5-3,75 см). Главным преимуществом использования такого диапазона частот является достаточно высокое разрешение, которое, как ожидалось, позволит повысить вероятность правильного опознавания цели. Путем строительства девяти новых станций планировалось полностью перекрыть секторами обзора Тихий и Атлантический океаны. В 2002 году, ввиду сокращения сроков развертывания новых систем, было решено отказаться от строительства наземных станций. Вместо них решили построить одну РЛС морского базирования.

Базой для перспективной плавучей РЛС должен был стать специальный порт на одном из Алеутских островов. Оттуда станция могла бы наблюдать за деятельностью КНДР и других стран региона. При необходимости ее можно было бы переводить в другие районы мирового океана. Именно из таких идей в итоге появился проект SBX, ныне являющийся предметом критики.

По предложению компании Boeing, РЛС нового типа решили строить на основе агрегатов морской буровой платформы. В 2003 году такую платформу приобрели в Норвегии и отправили на одну из американских верфей. Там платформу оснастили силовой установкой, жилыми и рабочими помещениями, набором специального оборудования и характерным сферическим кожухом антенны. Получилась конструкция длиной около 400 футов (122 м) и весом порядка 50 тыс. тонн. Предыдущие руководители Агентства по ПРО утверждали, что служба SBX начнется до конца 2005 года.

При разработке плавучей станции SBX не учли один важнейший момент. Ее планировалось эксплуатировать вблизи Алеутских островов, в районе с частыми сильными ветрами и сильным волнением. Из-за этого платформу пришлось дорабатывать. Изменение конструкции и установка некоторых новых объектов на будущей базе стоило несколько десятков миллионов долларов и продолжалось до осени 2007 года.

Агентство по ПРО всячески расхваливало новый комплекс и говорило о его высочайших характеристиках. В частности, упоминалось, что SBX, находясь в Чесапикском заливе, может засечь бейсбольный мяч над Сан-Франциско. Тем не менее, специалисты отмечают, что из-за кривизны поверхности планеты этот мячик должен находиться на высоте около 870 миль. Это примерно на 200 миль больше максимальной высоты полета межконтинентальных баллистических ракет. Д. Уиллмен приводит слова инженера космической отрасли С.У. Мида, который утверждал, что в реальном мире с межконтинентальными баллистическими ракетами аналогия с бейсбольным мячиком не имеет смысла.

Автор статьи The Pentagon’s $10-billion bet gone bad также упоминает характерный недостаток РЛС SBX в виде сравнительно узкого поля обзора. Эта станция может следить за сектором шириной всего в 25°. Из-за этого достаточно мощная аппаратура, в теории способная выполнять возложенные задачи, по факту не сможет вовремя засекать цели. Предполагалось, что система предупреждения о ракетном нападении будет работать следующим образом. Наземные РЛС засекают подозрительный объект и передают информацию о нем на SBX. Эта станция, в свою очередь, наводится на цель и производит опознавание. Далее данные о цели передаются ракетным комплексам. В боевой обстановке, когда на экранах появляется большое количество отметок, подобная многоуровневая система может не успеть обработать все возможные угрозы.

Таким образом, станция SBX, находящаяся у Алеутских островов, не может охватывать весь Тихий океан и отслеживать пуски ракет в своей зоне ответственности. Все это не позволяет считать эту РЛС полноценным элементом системы противоракетной обороны.

Тем не менее, Рональд Т. Кадиш, в начале двухтысячных возглавлявший Агентство по ПРО, утверждает, что главными плюсами комплекса SBX является дешевизна в сравнении с наземными станциями, а также возможность перемещения в необходимый район. Кроме того, он утверждает, что SBX имеет достаточные характеристики для выполнения возложенных задач.

По-видимому, руководство Пентагона понимало всю серьезность проблем, связанных с новым проектом. Кроме того, имелось понимание необходимости использования «промежуточной» РЛС между станциями раннего обнаружения и элементами комплекса GMD. Для дополнения и замены SBX в 2006 и 2014 году были введены в эксплуатацию две станции X-диапазона, расположенные в Японии и Южной Корее.

Также в Los Angeles Times поднимается вопрос постоянных проблем с различной аппаратурой комплекса SBX. Эта система использовалась в испытаниях противоракетного комплекса GMD. Во время испытаний 2007 года некоторые системы РЛС повели себя неправильным образом, из-за чего специалистам пришлось заняться разработкой обновленного программного обеспечения. Проблемы были зафиксированы и в ходе испытаний 2010 года, когда SBX использовалась в качестве единственного средства обнаружения цели. Из-за некоторых неполадок станция не смогла навести противоракету GBI на цель, и та не была поражена. В июне 2014 года SBX нашла цель и навела на нее ракету, однако не смогла зафиксировать ее уничтожение.

Дорого и бесполезно

Командование вооруженных сил США еще несколько лет назад разочаровалось в проекте SBX. За годы испытаний платформа с РЛС сожгла тонны топлива для двигателей и энергосистем, а различные факторы оказали влияние на состояние конструкции и приборов. Еще в 2009 году было решено не отправлять платформу SBX к берегам Корейского полуострова для слежения за испытаниями ракет КНДР. Руководство Пентагона сочло такую миссию слишком дорогой и ненужной.

В 2011 году РЛС SBX была передана военно-морским силам. Специалисты ВМС утверждали, что для эффективной работы в составе флота необходимо доработать комплекс, чтобы он соответствовал существующим требованиям к морской технике. Тем не менее, проведение подобных работ приведет к дополнительным тратам в десятки миллионов долларов.

В конце своей статьи Д. Уиллмен рассказывает о нынешнем состоянии проекта SBX. Платформа с радиолокационной станцией SBX была построена в середине прошлого десятилетия, однако до сих пор так и не добралась до предполагаемой базы на Алеутских островах. В 2012 году статус комплекса изменили на limited test support («ограниченная тестовая поддержка»). В 2013-м платформу перегнали в Перл-Харбор, где она остается по сей день. Программа SBX обошлась налогоплательщикам в 2,2 млрд долларов. Для выполнения задач, ранее возлагавшихся на SBX, планируется построить новую наземную РЛС на Аляске. Срок окончания строительства – 2020 год. Предполагаемая стоимость – около 1 миллиарда.

***

Как видим, США продолжают пожинать плоды спешки в деле строительства системы противоракетной обороны. Форсирование работ в начале прошлого десятилетия позволило достаточно быстро поставить на дежурство нескольких новых комплексов. Тем не менее, принятие на вооружение было лишь формальным, поскольку специалистам пришлось продолжать испытания и доводку всех новых систем. Из-за своей сложности все новые комплексы до сих пор не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям. Как результат – Пентагон вынужден тратить деньги на проекты с сомнительными перспективами.

Американский журналист из Los Angeles Times подсчитал, что только четыре неудачных проекта, уже закрытые или приостановленные, привели к бесполезной трате 10 миллиардов долларов. В будущем Соединенным Штатам придется развивать оставшиеся системы и строить новые, что обернется дополнительными расходами. Можно предположить, что из-за всех этих проблем в течение нескольких следующих лет США будут располагать относительно слабой противоракетной обороной, которая сможет отражать только немногочисленные атаки со стороны стран с развивающейся ракетной техникой. Полномасштабный ракетно-ядерный удар России и Китая такая система не выдержит, из-за чего большое количество боевых блоков сможет долететь до своих целей. Таким образом, можно согласиться с Дэвидом Хиллменом: 10 миллиардов долларов действительно были потрачены впустую.

Статья The Pentagon’s $10-billion bet gone bad:

http://graphics.latimes.com/missile-defense/

Автор: Glenn Witcher