Демон поэзии. Михаил Юрьевич Лермонтов

Пора, пора насмешкам света

Прогнать спокойствия туман;

Что без страданий жизнь поэта?

И что без бури океан?

М.Ю. Лермонтов

В ноябре 1832 Лермонтов на правах вольноопределяющегося поступил в лейб-гвардии Гусарский полк, и уже вскоре с ним произошло несчастье. Подначиваемый старшими товарищами, поэт сел на необъезженную кобылу. Его лошадь стала бегать меж других, и одна лягнула всадника в правую ногу, сломав ее. Лечение длилось несколько месяцев, но нога срослась неправильно, что сильно бросалось в глаза впоследствии. Несмотря на это, в апреле 1833 поэт с легкостью сдал экзамены в Школу кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков. Тем временем бабушка Лермонтова сняла неподалеку от Школы юнкеров на Мойке дом и чуть ли не каждый день отправляла внуку «контрабанду» в виде разных лакомств. Сложнее всего Арсеньевой приходилось летом, когда всех юнкеров отправляли в кадетский лагерь. Сам же Михаил Юрьевич бивуачную жизнь сносил терпеливо, деля наравне с товарищами ее тяготы. Особенно близко в те годы он сошелся с будущим беллетристом Василием Вонлярлярским и своим двоюродным дядей Алексеем Столыпиным, прозванным «Монго». Вырвавшись из-под опеки бабушки — домой юнкеров отпускали только по воскресеньям и праздникам, — поэт с головой окунулся в разгульную жизнь, часто становясь инициатором различных шалостей. Себя Михаил Юрьевич в шутку называл «Маешкой» — в честь персонажа французских карикатур, горбатого уродца, пошляка и пройдохи. Фривольные лермонтовские сочинения «Ода к нужнику», «К Тизенгаузену», «Уланша», «Гошпиталь», «Петергофский праздник», почитаемые офицерами и юнкерами как истинно гусарские вещи, и по сей день заставляют краснеть интеллигентных литературоведов.

В декабре 1834 поэт вновь повстречал «черноокую» Екатерину Сушкову. Однако на этот раз «палач» и «жертва» поменялись местами. Лермонтов, влюбив в себя девушку, расстроил ее свадьбу с Алексеем Лопухиным, а потом, скомпрометировав в глазах света, бросил. В одном из писем поэт объяснял это тем, что «отплатил за слезы, которые заставило проливать пять лет назад кокетство m-lle S». Интрига имела и иную подоплеку, Лермонтов пытался любой ценой уберечь своего товарища от Сушковой, называя ее «летучей мышью, чьи крылья зацепляются за все встречное». Однако отмщение не прошло для поэта бесследно. Варенька Лопухина, неверно истолковав отношения Лермонтова и Сушковой, зимой 1835 от безысходности ответила согласием давно сватавшемуся к ней богатому помещику Николаю Бахметьеву. Известие о замужестве Вари повергло писателя в шок. Не утешил его даже литературный дебют — «Хаджи Абрек» был напечатан в популярном журнале «Библиотека для чтения». Необходимо отметить, что рукопись в тайне от автора отнес в редакцию дальний родственник Лермонтова Николай Юрьев. Михаил Юрьевич, узнав о публикации, вместо благодарности, «чуть ли не час бушевал». Варя Лопухина так и осталась любовью всей жизни и главной музой великого поэта. Лермонтов сделал ее прототипом Веры из «Героя нашего времени», «Княгини Литовской» и «Двух братьев», посвятил множество стихотворений и поэм. Сохранилось три акварельных портрета Вари кисти Михаила Юрьевича. К слову, Бахметев все годы брака ревновал жену к поэту, заставив ее уничтожить всю переписку с ним. Варя пережила Лермонтова лишь на десять лет, скончавшись в тридцатишестилетнем возрасте.

В ноябре 1834 Лермонтов стал корнетом лейб-гвардии Гусарского полка. Армейские учения и летние кампаменты сменялись лихими кутежами в Царском Селе и зимними бальными сезонами в Санкт-Петербурге. Жил Михаил Юрьевич, благодаря положенному казенному жалованью и щедрости бабушки, на широкую ногу. Будучи ярым лошадником, он не жалел никаких денег на скакунов. Например, известно, что весной 1836 за 1580 рублей (огромная сумма по тем временам) писатель приобрел у одного генерала коня.

В конце января 1837 Лермонтов заболел и был отправлен на лечение домой. Там он узнал новость о дуэли Пушкина. Уже на следующий день потрясенный Михаил Юрьевич сочинил первую часть стихотворения «Смерть поэта», а его товарищ Святослав Раевский сделал ряд копий. Произведение быстро распространилось в молодежной среде, и их автор, необыкновенно точно сформулировавший общее настроение, незамедлительно попал на прицел главного жандарма страны Бенкендорфа. К слову, изначально Александр Христофорович, состоявший со Столыпиными в отдаленном родстве, к дерзким строкам отнесся снисходительно. Но вскоре Михаил Юрьевич дописал еще шестнадцать строчек, начинавшихся «А вы, надменные потомки ...». Тут уже «запахло» не простой заносчивостью молодого человека, а звонкой оплеухой светскому обществу, «воззванием к революции». В середине февраля поэт был взят под стражу.

Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты (Кавказский вид с саклей). 1837. Картина М. Ю. Лермонтова. Картон, масло

Находясь под арестом, Лермонтов вдохновенно трудился. Его родственник вспоминал: «Мишель распорядился завертывать хлеб в бумагу и на клочках этих с помощью спички, печной сажи и вина написал несколько новых пьес». К слову, для того чтобы сочинять, особых внешних условий Лермонтову никогда не требовалось. С равной легкостью он мог писать в своем кабинете, сидя в экипаже или в трактире. Историк литературы Павел Висковатый свидетельствовал: «Всюду он накидывал обрывки стихотворений и мыслей, вверяя бумаге каждое движение души…. Он пользовался каждым попадавшим клочком бумаги, и многое безвозвратно погибло... Своему человеку он, шутя, говорил: «Подбиpай, подбирай, со временем большие деньги будут платить, станешь богат». Когда бумаги под рукою не случалось, Лермонтов писал на переплете книг, на дне деревянного ящика, на столах, — где попало».

Арсеньева ради спасения любимого внука подняла на ноги всю влиятельную родню. Немаловажную роль сыграло и то, что Михаил Юрьевич «покаялся» в своем «заблуждении». В конце февраля стало известно, что император дал разрешение выписать поэта в том же звании в Нижегородский драгунский полк, размещавшийся в Грузии. В марте 1837 Лермонтов выехал из Санкт-Петербурга, и в мае прибыл в Ставрополь, где был тепло принят родственником по матери генералом Павлом Петровым, являвшимся начальником штаба. Первым делом писатель организовал поездку по окрестностям. По левому берегу Терека он проехал до Кизляра, однако затем вследствии лихорадки был вынужден повернуть обратно. Ставропольский лекарь отправил офицера на лечение в Пятигорск. Поправившись, Михаил Юрьевич начал посещать местное «водяное» общество. Делал это он не только ради развлечений, в голове его зрела идея нового произведения.

В августе Лермонтов получил указание прибыть в Анапу. По дороге туда поэт из любопытства заехал в один «мерзкий приморский городишко». Там-то, очевидно, с ним и приключилась история, описанная в «Тамани». Все подробности вернувшийся в Ставрополь без дорожных вещей и денег Михаил Юрьевич скрыл, скупо сообщив, что был обворован в пути. В это же время Бенкендорф, понукаемый мольбами «почтенной старушки» Арсеньевой, добился перевода поэта в Гродненский гусарский полк. В начале января 1838 Михаил Юрьевич прибыл в Москву, а спустя две недели появился в Северной столице. В письме товарищу он сообщал: «Все те, кого я в стихах преследовал, теперь осыпают меня лестью… Хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и как триумфом хвалятся ими... Было время, когда я искал в это общество доступа, а теперь мало-помалу начинаю все это находить несносным». В конце февраля Лермонтов прибыл в Новгород на новое место службы, однако долго там не задержался. Стараниями Бенкендорфа он вернулся в лейб-гвардии Гусарский полк.

В середине мая Михаил Юрьевич был в Царском Селе. В это же время произошла его последняя встреча с Варей Бахметевой. К сожалению, ни один из них не оставил воспоминаний об этом свидании, однако с тех пор все чаще поэта стала одолевать хандра. В Царском селе Лермонтов окончательно понял, что костюм салонного волокиты стал ему тесен и никакие светские развлечения более не способны спасти его от скуки. Что по-настоящему заботило писателя, так это творчество. К радости поэта «Тамбовскую казначейшу» одобрили Вяземский и Жуковский. Это придало ему уверенности, и в августе Михаил Юрьевич впервые появился в салоне Екатерины Карамзиной — одного из центров петербуржского литературного бомонда тех лет. В литературных гостиных принято было читать свои произведения, однако Лермонтов этой традиции следовал неохотно и редко. Один из его друзей писал: «У него не имелось чрезмерного авторского самолюбия, он не доверял себе и охотно слушал критические замечания тех людей, в чьей дружбе был уверен… Не побуждался он и корыстными расчетами, делая строгий выбор произведениям, которые определял к печати». В то же время другой его товарищ отмечал: «Когда он был один или с теми, кого любил, то становился задумчив, лицо его принимало серьезное, необыкновенно выразительное, немного грустное выражение, однако стоило появиться хотя бы одному гвардейцу, как он сразу же возвращался к своей напускной веселости, точно стремясь выдвинуть вперед пустоту светской петербургской жизни, которую глубоко презирал». Необходимо отметить и то, что Лермонтов обладал поразительной проницательностью. Философ Юрий Самарин писал: «Вы не успели еще заговорить с ним, а он уже насквозь вас раскусил... Он никогда не слушает того, что вы говорите ему, он слушает вас самих и наблюдает…».

В 1839 на российском литературном небосклоне взошла звезда журнала «Отечественные записки». Практически в каждом номере печатались произведения Михаила Юрьевича, а сам поэт по-прежнему продолжал совмещать службу государю со служением музам. Жил он в Царском Селе вместе со Столыпиным-Монго, и в дом их «гусарские офицеры собирались более всего». В декабре 1839 Лермонтов получил звание поручика, а в середине феврале 1840 состоялась его первая дуэль. Противником стал сын французского посла де Баранта, а причиной — молодая княгиня Мария Щербатова, которой увлекся Михаил Юрьевич. Щербатова ответила ему взаимностью, а волочившийся за княгиней Эрнест де Барант, не выдержав, потребовал удовлетворения сообразно правилам чести. Согласно другой версии ссору спровоцировал старый стих «Смерть поэта». За несколько дней до вызова на дуэль отец де Баранта выяснял, кого в нем Лермонтов поносит: одного Дантеса или же всю французскую нацию.

М. Ю. Лермонтов в 1840 году

Дуэль прошла за Черной речкой. В объяснении командиру полка Лермонтов писал: «Поскольку господин Барант почитал себя обиженным, выбор оружия я предоставил ему. Он выбрал шпаги, однако с нами были и пистолеты. Едва мы успели скрестить шпаги, как у моей переломился конец… Тогда мы взяли пистолеты. Стрелять должны были вместе, но я опоздал. Он промахнулся, а я выстрелил в сторону. После этого он подал мне руку, а затем мы разошлись». Решения Николая I Михаил Юрьевич ожидал, сидя под арестом. Вопреки всеобщим ожиданиям, император обошелся с Лермонтовым крайне сурово, отправив на войну на Кавказ в Тенгинский пехотный полк. Здесь необходимо отметить, что Николай I, желая оставить по себе добрую память, очень внимательно следил за всеми инакомыслящими писателями. Михаил Юрьевич попал в поле его зрения сразу после появления «Смерти поэта». Согласно воспоминаниям современников, император, прочитав стихи, досадливо сказал: «Этот, не ровен час, заменит стране Пушкина». К 1840 Лермонтов, уже овладевший умами читающей публики, стал для Николая I источником скрытой угрозы и постоянного раздражения. Когда появился повод отправить поэта с глаз долой, царь понял, что лучшее решение — сделать так, чтобы Михаил Юрьевич вообще не вернулся из ссылки.

Перед самой отправкой (в мае 1840) поэт две недели прожил в Москве. Он дождался выхода первого издания «Героя нашего времени», участвовал в проводах Гоголя за границу, на которых по просьбе присутствующих зачитал отрывок из «Мцыри». Своей кавказской ссылке Лермонтов в какой-то степени был рад, смена декораций лишь подстегивала его творческий гений. А вот командующий войсками на Кавказской линии, генерал Павел Граббе схватился за голову. Являясь человеком высокообразованным, внимательно следившим за русской литературой, он прекрасно понимал, какое место в оной уже занял и какое может в будущем занять ссыльный поручик. В нарушение царского указа Граббе не стал направлять поэта на передовую пехотинцем, а прикомандировал к кавалерийскому отряду генерала Аполлона Галафеева. Его люди базировались в крепости Грозной и совершали вылазки вдоль левого фланга Кавказской линии. Шансов выжить здесь было гораздо больше.

Лето для Лермонтова выдалось жарким и не только из-за знойной погоды — подчиненные Галафеева постоянно вступали с чеченцами в ожесточенные стычки. В середине июля на реке Валерик произошел штурм вражеских завалов, описанный позднее в «Журнале военных действий». Неизвестный летописец сообщал, что Михаил Юрьевич с «отменным мужеством и хладнокровием» наблюдал за действиями передовой колонны, «уведомил начальника об успехах», а потом «с первыми храбрейшими ворвался во вражеские завалы». Выполняя поручение, поэту пришлось курсировать через лес, в котором за каждым деревом мог прятаться враг. Уже на следующий день Лермонтов переложил картину сражения на бумагу, так родился знаменитый «Валерик».

Весь август Михаил Юрьевич отдыхал на водах, а в начале осени возвратился в действующую армию. Вскоре он был поставлен во главе отряда из сотни казаков. Почти сразу Лермонтов снискал уважение у подчиненных — он демонстрировал прекрасное знание военного дела, разделял с рядовыми солдатами все тяготы быта (вплоть до того, что питался с ними из одного котла) и первым мчался на врага. «Пылкое мужество», храбрость и расторопность поэта обратили на себя внимание командования. В наградном списке, в частности, указывалось: «Невозможно сделать выбора удачнее — везде поручик Лермонтов, всюду первый подвергался выстрелам и во главе отряда самоотвержение оказывал выше всякой похвалы». За поощрение Лермонтова ходатайствовал сам Граббе и князь Голицын, командующий кавалерией. В ответ они получили лишь монарший выговор за то, что осмелились своевольно «употребить» поэта в кавалерийском отряде.

В это время Арсеньева делала все возможное, чтобы вытащить внука с Кавказа. Однако все, чего она добилась, это выхлопотала Лермонтову отпуск. В феврале 1841 Михаил Юрьевич прибыл в Санкт-Петербург, где и пробыл до мая. В обратный путь он отправлялся с тяжелым сердцем, поэта терзали дурные предчувствия. По дороге из Ставрополя в дагестанскую крепость Темир-Хан-Шуру Лермонтов и его верный спутник Столыпин-Монго застряли из-за дождя на одной станции. Здесь приятели приняли решение заехать в курортный Пятигорск. Позже, уже по прибытии на место, Лермонтов и Столыпин добыли фиктивные заключения в необходимости лечения водами — на определенных условиях военные врачи шли навстречу офицерам. Главной светской точкой в Пятигорске являлся дом генерала Верзилина. Именно в нем в середине июля 1841 и произошла ссора Михаила Юрьевича и Николая Мартынова, знакомого поэта еще со времен училища.

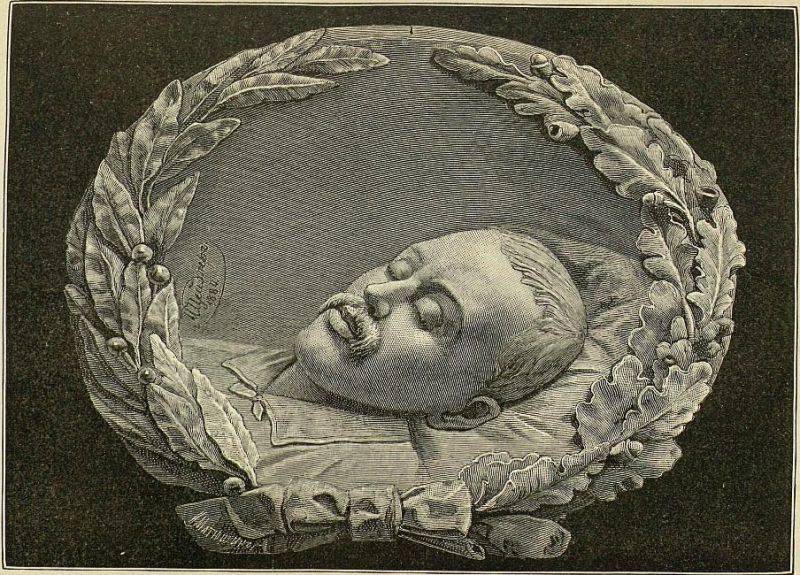

Последние часы Лермонтов провел у кузины Екатерины Быховец, которая ничего не знала о предстоявшем поединке. На прощание он поцеловал ей руку и произнес: «Cousine, счастливее этого часа более в моей жизни не будет». В седьмом часу вечера 15 июля у подножия горы Машук прошла дуэль. Вслед за командой «сходись» поэт застыл на месте, повернувшись правым боком к противнику, закрывшись рукой и подняв оружие дулом вверх. Мартынов, наоборот, прицеливаясь, быстро пошел к барьеру. Он нажал курок, и Лермонтов «как подкошенный» упал на землю. В этот миг, согласно преданию, ударил гром, и началась страшная гроза.

Полной правды об этой нелепой дуэли, скорее всего, никто и никогда не узнает. Нестыковки видны уже в момент вызова поэта. Согласно официальной версии поединок спровоцировала шутка Лермонтова, назвавшего Мартынова в присутствии дам «горцем с огромным кинжалом». Однако по таким пустячным поводам дворяне, как правило, не стрелялись. По другой версии, в Пятигорске Михаил Юрьевич увлекся Эмилией Верзилиной, но она предпочла ему Мартынова. Уязвленный поэт обрушил на соперника град шуток, эпиграмм и карикатур. Необходимо отметить, что Мартынов — человек тщеславный и самолюбивый — в то лето находился в состоянии крайней подавленности, так как несколькими месяцами ранее его, поймав на карточном шулерстве, заставили уйти в отставку. Сплошными «белыми пятнами» изобилует и сама дуэль. Поединок был организован против всех правил, в частности, на месте отсутвовал доктор и экипаж. При этом с подачи Мартынова условия дуэли были жесточайшие — стрелялись на расстоянии пятнадцати шагов из мощных пистолетов до трех попыток! Официальными секундантами были князь Александр Васильчиков и корнет Михаил Глебов, однако имеются все основания подозревать присутствие Столыпина-Монго и Сергея Трубецкого, имена которых по взаимному уговору скрыли от дознавателей, поскольку они и так находились на Кавказе на положении ссыльных. И самое главное — Лермонтов, согласно отзывам современников, был великолепным стрелком, способным «насаживать пулю на пулю». Накануне дуэли он прилюдно заявил, что стрелять в Мартынова не станет. На дуэли Михаил Юрьевич повторил: «Не буду стрелять в этого дурака». И якобы выстрелил в воздух. В таком свете Мартынов убил беззащитного человека. В судебном заключении значилось, что пуля пробила правое легкое, и поэт умер мгновенно. Однако согласно показаниям слуги Лермонтова «при перевозке Михаил Юрьевич стонал... перестал он стонать на полдороге и умер спокойно». А ведь транспортировали его в Пятигорск спустя четыре часа после дуэли. В трагический исход поединка в городе никто не верил, офицеры купили шампанское, накрыли праздничный стол. Людей, заинтересованных в объективном расследовании, также не нашлось — одним из секундантов дуэли был сын фаворита царя Иллариона Васильчикова, и дело было необходимо срочно замять. Возможные свидетели — Сергей Трубецкой и Столыпин-Монго — все тайны унесли с собой в могилу, а Мартынов сотоварищи потратили впоследствии множество сил, дабы реабилитировать себя в глазах потомков.

На похороны Михаила Юрьевича собрался практически весь город. Лишь через девять месяцев Арсеньевой разрешили перевезти прах внука домой. Последний приют великий поэт обрел в Тарханах в семейной часовне. Елизавета Алексеевна пережила его всего на четыре года.

Жизнь Лермонтова оборвалась в тот момент, когда звезда его ярким светом засияла на небосклоне русской литературы — титанические способности и великий талант в сочетании с целеустремленностью и творческой волей обещали подарить Отечеству гения, равных которому она еще не знала. На память о великом поэте осталось до обидного мало, в период расцвета им написано лишь около семидесяти стихотворений, ряд поэм и один роман (общее творческое наследие Михаила Юрьевича составило четыре сотни стихов, 5 драм, 7 повестей, 25 поэм, около 450 рисунков карандашом и пером, 51 акварель и 13 работ маслом). Философ Василий Розанов утверждал в своих трудах: «Лермонтов поднимался неизмеримо более сильной птицей, чем Пушкин. Такого тона не было еще ни у кого в отечественной литературе...» В свете этого не таким уж преувеличением кажутся слова Льва Толстого, что «если бы мальчик этот остался жив, не были бы нужны ни я, ни Достоевский».

По материалам сайта http://www.mlermontov.ru/ и еженедельного издания «Наша история. 100 великих имен»

Прогнать спокойствия туман;

Что без страданий жизнь поэта?

И что без бури океан?

М.Ю. Лермонтов

В ноябре 1832 Лермонтов на правах вольноопределяющегося поступил в лейб-гвардии Гусарский полк, и уже вскоре с ним произошло несчастье. Подначиваемый старшими товарищами, поэт сел на необъезженную кобылу. Его лошадь стала бегать меж других, и одна лягнула всадника в правую ногу, сломав ее. Лечение длилось несколько месяцев, но нога срослась неправильно, что сильно бросалось в глаза впоследствии. Несмотря на это, в апреле 1833 поэт с легкостью сдал экзамены в Школу кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков. Тем временем бабушка Лермонтова сняла неподалеку от Школы юнкеров на Мойке дом и чуть ли не каждый день отправляла внуку «контрабанду» в виде разных лакомств. Сложнее всего Арсеньевой приходилось летом, когда всех юнкеров отправляли в кадетский лагерь. Сам же Михаил Юрьевич бивуачную жизнь сносил терпеливо, деля наравне с товарищами ее тяготы. Особенно близко в те годы он сошелся с будущим беллетристом Василием Вонлярлярским и своим двоюродным дядей Алексеем Столыпиным, прозванным «Монго». Вырвавшись из-под опеки бабушки — домой юнкеров отпускали только по воскресеньям и праздникам, — поэт с головой окунулся в разгульную жизнь, часто становясь инициатором различных шалостей. Себя Михаил Юрьевич в шутку называл «Маешкой» — в честь персонажа французских карикатур, горбатого уродца, пошляка и пройдохи. Фривольные лермонтовские сочинения «Ода к нужнику», «К Тизенгаузену», «Уланша», «Гошпиталь», «Петергофский праздник», почитаемые офицерами и юнкерами как истинно гусарские вещи, и по сей день заставляют краснеть интеллигентных литературоведов.

В декабре 1834 поэт вновь повстречал «черноокую» Екатерину Сушкову. Однако на этот раз «палач» и «жертва» поменялись местами. Лермонтов, влюбив в себя девушку, расстроил ее свадьбу с Алексеем Лопухиным, а потом, скомпрометировав в глазах света, бросил. В одном из писем поэт объяснял это тем, что «отплатил за слезы, которые заставило проливать пять лет назад кокетство m-lle S». Интрига имела и иную подоплеку, Лермонтов пытался любой ценой уберечь своего товарища от Сушковой, называя ее «летучей мышью, чьи крылья зацепляются за все встречное». Однако отмщение не прошло для поэта бесследно. Варенька Лопухина, неверно истолковав отношения Лермонтова и Сушковой, зимой 1835 от безысходности ответила согласием давно сватавшемуся к ней богатому помещику Николаю Бахметьеву. Известие о замужестве Вари повергло писателя в шок. Не утешил его даже литературный дебют — «Хаджи Абрек» был напечатан в популярном журнале «Библиотека для чтения». Необходимо отметить, что рукопись в тайне от автора отнес в редакцию дальний родственник Лермонтова Николай Юрьев. Михаил Юрьевич, узнав о публикации, вместо благодарности, «чуть ли не час бушевал». Варя Лопухина так и осталась любовью всей жизни и главной музой великого поэта. Лермонтов сделал ее прототипом Веры из «Героя нашего времени», «Княгини Литовской» и «Двух братьев», посвятил множество стихотворений и поэм. Сохранилось три акварельных портрета Вари кисти Михаила Юрьевича. К слову, Бахметев все годы брака ревновал жену к поэту, заставив ее уничтожить всю переписку с ним. Варя пережила Лермонтова лишь на десять лет, скончавшись в тридцатишестилетнем возрасте.

В ноябре 1834 Лермонтов стал корнетом лейб-гвардии Гусарского полка. Армейские учения и летние кампаменты сменялись лихими кутежами в Царском Селе и зимними бальными сезонами в Санкт-Петербурге. Жил Михаил Юрьевич, благодаря положенному казенному жалованью и щедрости бабушки, на широкую ногу. Будучи ярым лошадником, он не жалел никаких денег на скакунов. Например, известно, что весной 1836 за 1580 рублей (огромная сумма по тем временам) писатель приобрел у одного генерала коня.

В конце января 1837 Лермонтов заболел и был отправлен на лечение домой. Там он узнал новость о дуэли Пушкина. Уже на следующий день потрясенный Михаил Юрьевич сочинил первую часть стихотворения «Смерть поэта», а его товарищ Святослав Раевский сделал ряд копий. Произведение быстро распространилось в молодежной среде, и их автор, необыкновенно точно сформулировавший общее настроение, незамедлительно попал на прицел главного жандарма страны Бенкендорфа. К слову, изначально Александр Христофорович, состоявший со Столыпиными в отдаленном родстве, к дерзким строкам отнесся снисходительно. Но вскоре Михаил Юрьевич дописал еще шестнадцать строчек, начинавшихся «А вы, надменные потомки ...». Тут уже «запахло» не простой заносчивостью молодого человека, а звонкой оплеухой светскому обществу, «воззванием к революции». В середине февраля поэт был взят под стражу.

Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты (Кавказский вид с саклей). 1837. Картина М. Ю. Лермонтова. Картон, масло

Находясь под арестом, Лермонтов вдохновенно трудился. Его родственник вспоминал: «Мишель распорядился завертывать хлеб в бумагу и на клочках этих с помощью спички, печной сажи и вина написал несколько новых пьес». К слову, для того чтобы сочинять, особых внешних условий Лермонтову никогда не требовалось. С равной легкостью он мог писать в своем кабинете, сидя в экипаже или в трактире. Историк литературы Павел Висковатый свидетельствовал: «Всюду он накидывал обрывки стихотворений и мыслей, вверяя бумаге каждое движение души…. Он пользовался каждым попадавшим клочком бумаги, и многое безвозвратно погибло... Своему человеку он, шутя, говорил: «Подбиpай, подбирай, со временем большие деньги будут платить, станешь богат». Когда бумаги под рукою не случалось, Лермонтов писал на переплете книг, на дне деревянного ящика, на столах, — где попало».

Арсеньева ради спасения любимого внука подняла на ноги всю влиятельную родню. Немаловажную роль сыграло и то, что Михаил Юрьевич «покаялся» в своем «заблуждении». В конце февраля стало известно, что император дал разрешение выписать поэта в том же звании в Нижегородский драгунский полк, размещавшийся в Грузии. В марте 1837 Лермонтов выехал из Санкт-Петербурга, и в мае прибыл в Ставрополь, где был тепло принят родственником по матери генералом Павлом Петровым, являвшимся начальником штаба. Первым делом писатель организовал поездку по окрестностям. По левому берегу Терека он проехал до Кизляра, однако затем вследствии лихорадки был вынужден повернуть обратно. Ставропольский лекарь отправил офицера на лечение в Пятигорск. Поправившись, Михаил Юрьевич начал посещать местное «водяное» общество. Делал это он не только ради развлечений, в голове его зрела идея нового произведения.

В августе Лермонтов получил указание прибыть в Анапу. По дороге туда поэт из любопытства заехал в один «мерзкий приморский городишко». Там-то, очевидно, с ним и приключилась история, описанная в «Тамани». Все подробности вернувшийся в Ставрополь без дорожных вещей и денег Михаил Юрьевич скрыл, скупо сообщив, что был обворован в пути. В это же время Бенкендорф, понукаемый мольбами «почтенной старушки» Арсеньевой, добился перевода поэта в Гродненский гусарский полк. В начале января 1838 Михаил Юрьевич прибыл в Москву, а спустя две недели появился в Северной столице. В письме товарищу он сообщал: «Все те, кого я в стихах преследовал, теперь осыпают меня лестью… Хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и как триумфом хвалятся ими... Было время, когда я искал в это общество доступа, а теперь мало-помалу начинаю все это находить несносным». В конце февраля Лермонтов прибыл в Новгород на новое место службы, однако долго там не задержался. Стараниями Бенкендорфа он вернулся в лейб-гвардии Гусарский полк.

В середине мая Михаил Юрьевич был в Царском Селе. В это же время произошла его последняя встреча с Варей Бахметевой. К сожалению, ни один из них не оставил воспоминаний об этом свидании, однако с тех пор все чаще поэта стала одолевать хандра. В Царском селе Лермонтов окончательно понял, что костюм салонного волокиты стал ему тесен и никакие светские развлечения более не способны спасти его от скуки. Что по-настоящему заботило писателя, так это творчество. К радости поэта «Тамбовскую казначейшу» одобрили Вяземский и Жуковский. Это придало ему уверенности, и в августе Михаил Юрьевич впервые появился в салоне Екатерины Карамзиной — одного из центров петербуржского литературного бомонда тех лет. В литературных гостиных принято было читать свои произведения, однако Лермонтов этой традиции следовал неохотно и редко. Один из его друзей писал: «У него не имелось чрезмерного авторского самолюбия, он не доверял себе и охотно слушал критические замечания тех людей, в чьей дружбе был уверен… Не побуждался он и корыстными расчетами, делая строгий выбор произведениям, которые определял к печати». В то же время другой его товарищ отмечал: «Когда он был один или с теми, кого любил, то становился задумчив, лицо его принимало серьезное, необыкновенно выразительное, немного грустное выражение, однако стоило появиться хотя бы одному гвардейцу, как он сразу же возвращался к своей напускной веселости, точно стремясь выдвинуть вперед пустоту светской петербургской жизни, которую глубоко презирал». Необходимо отметить и то, что Лермонтов обладал поразительной проницательностью. Философ Юрий Самарин писал: «Вы не успели еще заговорить с ним, а он уже насквозь вас раскусил... Он никогда не слушает того, что вы говорите ему, он слушает вас самих и наблюдает…».

В 1839 на российском литературном небосклоне взошла звезда журнала «Отечественные записки». Практически в каждом номере печатались произведения Михаила Юрьевича, а сам поэт по-прежнему продолжал совмещать службу государю со служением музам. Жил он в Царском Селе вместе со Столыпиным-Монго, и в дом их «гусарские офицеры собирались более всего». В декабре 1839 Лермонтов получил звание поручика, а в середине феврале 1840 состоялась его первая дуэль. Противником стал сын французского посла де Баранта, а причиной — молодая княгиня Мария Щербатова, которой увлекся Михаил Юрьевич. Щербатова ответила ему взаимностью, а волочившийся за княгиней Эрнест де Барант, не выдержав, потребовал удовлетворения сообразно правилам чести. Согласно другой версии ссору спровоцировал старый стих «Смерть поэта». За несколько дней до вызова на дуэль отец де Баранта выяснял, кого в нем Лермонтов поносит: одного Дантеса или же всю французскую нацию.

М. Ю. Лермонтов в 1840 году

Дуэль прошла за Черной речкой. В объяснении командиру полка Лермонтов писал: «Поскольку господин Барант почитал себя обиженным, выбор оружия я предоставил ему. Он выбрал шпаги, однако с нами были и пистолеты. Едва мы успели скрестить шпаги, как у моей переломился конец… Тогда мы взяли пистолеты. Стрелять должны были вместе, но я опоздал. Он промахнулся, а я выстрелил в сторону. После этого он подал мне руку, а затем мы разошлись». Решения Николая I Михаил Юрьевич ожидал, сидя под арестом. Вопреки всеобщим ожиданиям, император обошелся с Лермонтовым крайне сурово, отправив на войну на Кавказ в Тенгинский пехотный полк. Здесь необходимо отметить, что Николай I, желая оставить по себе добрую память, очень внимательно следил за всеми инакомыслящими писателями. Михаил Юрьевич попал в поле его зрения сразу после появления «Смерти поэта». Согласно воспоминаниям современников, император, прочитав стихи, досадливо сказал: «Этот, не ровен час, заменит стране Пушкина». К 1840 Лермонтов, уже овладевший умами читающей публики, стал для Николая I источником скрытой угрозы и постоянного раздражения. Когда появился повод отправить поэта с глаз долой, царь понял, что лучшее решение — сделать так, чтобы Михаил Юрьевич вообще не вернулся из ссылки.

Перед самой отправкой (в мае 1840) поэт две недели прожил в Москве. Он дождался выхода первого издания «Героя нашего времени», участвовал в проводах Гоголя за границу, на которых по просьбе присутствующих зачитал отрывок из «Мцыри». Своей кавказской ссылке Лермонтов в какой-то степени был рад, смена декораций лишь подстегивала его творческий гений. А вот командующий войсками на Кавказской линии, генерал Павел Граббе схватился за голову. Являясь человеком высокообразованным, внимательно следившим за русской литературой, он прекрасно понимал, какое место в оной уже занял и какое может в будущем занять ссыльный поручик. В нарушение царского указа Граббе не стал направлять поэта на передовую пехотинцем, а прикомандировал к кавалерийскому отряду генерала Аполлона Галафеева. Его люди базировались в крепости Грозной и совершали вылазки вдоль левого фланга Кавказской линии. Шансов выжить здесь было гораздо больше.

Лето для Лермонтова выдалось жарким и не только из-за знойной погоды — подчиненные Галафеева постоянно вступали с чеченцами в ожесточенные стычки. В середине июля на реке Валерик произошел штурм вражеских завалов, описанный позднее в «Журнале военных действий». Неизвестный летописец сообщал, что Михаил Юрьевич с «отменным мужеством и хладнокровием» наблюдал за действиями передовой колонны, «уведомил начальника об успехах», а потом «с первыми храбрейшими ворвался во вражеские завалы». Выполняя поручение, поэту пришлось курсировать через лес, в котором за каждым деревом мог прятаться враг. Уже на следующий день Лермонтов переложил картину сражения на бумагу, так родился знаменитый «Валерик».

Весь август Михаил Юрьевич отдыхал на водах, а в начале осени возвратился в действующую армию. Вскоре он был поставлен во главе отряда из сотни казаков. Почти сразу Лермонтов снискал уважение у подчиненных — он демонстрировал прекрасное знание военного дела, разделял с рядовыми солдатами все тяготы быта (вплоть до того, что питался с ними из одного котла) и первым мчался на врага. «Пылкое мужество», храбрость и расторопность поэта обратили на себя внимание командования. В наградном списке, в частности, указывалось: «Невозможно сделать выбора удачнее — везде поручик Лермонтов, всюду первый подвергался выстрелам и во главе отряда самоотвержение оказывал выше всякой похвалы». За поощрение Лермонтова ходатайствовал сам Граббе и князь Голицын, командующий кавалерией. В ответ они получили лишь монарший выговор за то, что осмелились своевольно «употребить» поэта в кавалерийском отряде.

В это время Арсеньева делала все возможное, чтобы вытащить внука с Кавказа. Однако все, чего она добилась, это выхлопотала Лермонтову отпуск. В феврале 1841 Михаил Юрьевич прибыл в Санкт-Петербург, где и пробыл до мая. В обратный путь он отправлялся с тяжелым сердцем, поэта терзали дурные предчувствия. По дороге из Ставрополя в дагестанскую крепость Темир-Хан-Шуру Лермонтов и его верный спутник Столыпин-Монго застряли из-за дождя на одной станции. Здесь приятели приняли решение заехать в курортный Пятигорск. Позже, уже по прибытии на место, Лермонтов и Столыпин добыли фиктивные заключения в необходимости лечения водами — на определенных условиях военные врачи шли навстречу офицерам. Главной светской точкой в Пятигорске являлся дом генерала Верзилина. Именно в нем в середине июля 1841 и произошла ссора Михаила Юрьевича и Николая Мартынова, знакомого поэта еще со времен училища.

Последние часы Лермонтов провел у кузины Екатерины Быховец, которая ничего не знала о предстоявшем поединке. На прощание он поцеловал ей руку и произнес: «Cousine, счастливее этого часа более в моей жизни не будет». В седьмом часу вечера 15 июля у подножия горы Машук прошла дуэль. Вслед за командой «сходись» поэт застыл на месте, повернувшись правым боком к противнику, закрывшись рукой и подняв оружие дулом вверх. Мартынов, наоборот, прицеливаясь, быстро пошел к барьеру. Он нажал курок, и Лермонтов «как подкошенный» упал на землю. В этот миг, согласно преданию, ударил гром, и началась страшная гроза.

Полной правды об этой нелепой дуэли, скорее всего, никто и никогда не узнает. Нестыковки видны уже в момент вызова поэта. Согласно официальной версии поединок спровоцировала шутка Лермонтова, назвавшего Мартынова в присутствии дам «горцем с огромным кинжалом». Однако по таким пустячным поводам дворяне, как правило, не стрелялись. По другой версии, в Пятигорске Михаил Юрьевич увлекся Эмилией Верзилиной, но она предпочла ему Мартынова. Уязвленный поэт обрушил на соперника град шуток, эпиграмм и карикатур. Необходимо отметить, что Мартынов — человек тщеславный и самолюбивый — в то лето находился в состоянии крайней подавленности, так как несколькими месяцами ранее его, поймав на карточном шулерстве, заставили уйти в отставку. Сплошными «белыми пятнами» изобилует и сама дуэль. Поединок был организован против всех правил, в частности, на месте отсутвовал доктор и экипаж. При этом с подачи Мартынова условия дуэли были жесточайшие — стрелялись на расстоянии пятнадцати шагов из мощных пистолетов до трех попыток! Официальными секундантами были князь Александр Васильчиков и корнет Михаил Глебов, однако имеются все основания подозревать присутствие Столыпина-Монго и Сергея Трубецкого, имена которых по взаимному уговору скрыли от дознавателей, поскольку они и так находились на Кавказе на положении ссыльных. И самое главное — Лермонтов, согласно отзывам современников, был великолепным стрелком, способным «насаживать пулю на пулю». Накануне дуэли он прилюдно заявил, что стрелять в Мартынова не станет. На дуэли Михаил Юрьевич повторил: «Не буду стрелять в этого дурака». И якобы выстрелил в воздух. В таком свете Мартынов убил беззащитного человека. В судебном заключении значилось, что пуля пробила правое легкое, и поэт умер мгновенно. Однако согласно показаниям слуги Лермонтова «при перевозке Михаил Юрьевич стонал... перестал он стонать на полдороге и умер спокойно». А ведь транспортировали его в Пятигорск спустя четыре часа после дуэли. В трагический исход поединка в городе никто не верил, офицеры купили шампанское, накрыли праздничный стол. Людей, заинтересованных в объективном расследовании, также не нашлось — одним из секундантов дуэли был сын фаворита царя Иллариона Васильчикова, и дело было необходимо срочно замять. Возможные свидетели — Сергей Трубецкой и Столыпин-Монго — все тайны унесли с собой в могилу, а Мартынов сотоварищи потратили впоследствии множество сил, дабы реабилитировать себя в глазах потомков.

На похороны Михаила Юрьевича собрался практически весь город. Лишь через девять месяцев Арсеньевой разрешили перевезти прах внука домой. Последний приют великий поэт обрел в Тарханах в семейной часовне. Елизавета Алексеевна пережила его всего на четыре года.

Жизнь Лермонтова оборвалась в тот момент, когда звезда его ярким светом засияла на небосклоне русской литературы — титанические способности и великий талант в сочетании с целеустремленностью и творческой волей обещали подарить Отечеству гения, равных которому она еще не знала. На память о великом поэте осталось до обидного мало, в период расцвета им написано лишь около семидесяти стихотворений, ряд поэм и один роман (общее творческое наследие Михаила Юрьевича составило четыре сотни стихов, 5 драм, 7 повестей, 25 поэм, около 450 рисунков карандашом и пером, 51 акварель и 13 работ маслом). Философ Василий Розанов утверждал в своих трудах: «Лермонтов поднимался неизмеримо более сильной птицей, чем Пушкин. Такого тона не было еще ни у кого в отечественной литературе...» В свете этого не таким уж преувеличением кажутся слова Льва Толстого, что «если бы мальчик этот остался жив, не были бы нужны ни я, ни Достоевский».

По материалам сайта http://www.mlermontov.ru/ и еженедельного издания «Наша история. 100 великих имен»

Автор: Wingy