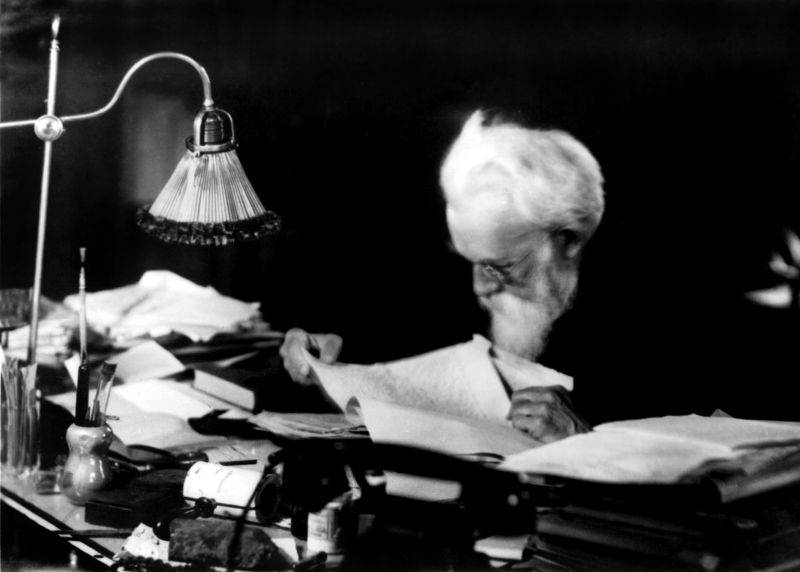

Великий естествоиспытатель. Владимир Иванович Вернадский

«Вся история науки доказывает, что, в конце концов, прав бывает одинокий ученый, видящий то, что другие своевременно осознать и оценить были не в силах».

В.И. Вернадский

Владимир Иванович появился на свет 28 февраля 1863 года в Санкт-Петербурге. Родители его, профессор статистики и политэкономии Иван Васильевич Вернадский и Анна Петровна (урожденная Константинович), имели украинские, или, как говорили в то время, малороссийские, корни и друг другу приходились дальними родственниками. Согласно семейному преданию, родоначальником рода был некий шляхтич Верна, перешедший на сторону запорожских казаков в эпоху гетманства Богдана Хмельницкого. Потомки его, Вернацкие (по позднейшему написанию Вернадские), были зачислены в число черниговских дворян, несмотря на то, что права их на «шляхетство» являлись сомнительными. Однако Василий Вернадский — дедушка Владимира Ивановича — принял участие в суворовском Итальянском походе и дослужился до чина, предоставлявшего ему право на наследственное дворянство.

Спустя год после рождения Володи в семье Вернадских появились еще два ребенка — дочери-близнецы Ольга и Екатерина. От первого брака Иван Васильевич также имел сына Николая. Преподавал Вернадский-старший в Александровском лицее и в Петербургском политехническом институте, а также некоторое время руководил Политико-экономическим комитетом Вольного экономического общества и выпускал журнал «Экономический указатель» — проще говоря, являлся довольно заметной фигурой в общественно-политической жизни страны 1850-1860 годов. Однако в начале 1868 его хватил удар, и с тех пор у Ивана Васильевича начались проблемы с речью. Преподавательская деятельность для него стала невозможна, и он принял предложение стать во главе конторы Государственного банка в городе Харькове.

Осенью 1868 Вернадские переехали в Харьков, где и провели последующие восемь лет. Именно здесь началось становление личности Владимира Ивановича. Как водилось в то время, подготовка к гимназии шла на дому, при этом большое внимание сосредотачивалось на изучении иностранных языков — уже в юности Владимир овладел английским, немецким и французским языками. Имея неограниченный доступ к обширной отцовской библиотеке, мальчик много читал. Тогда и обнаружились два его главных интереса — история и естествознание. В юном возрасте Володя сумел осилить «Историю Российскую» Татищева, несмотря на то, что ее архаичный язык, созданный на летописных текстах, труден даже для взрослых читателей.

Необходимо отметить огромное влияние на подростка его дяди Евграфа Максимовича Короленко. Отставной военный и натуралист-самоучка он имел довольно оригинальные представления о мироустройстве. Свои труды Евграф Максимович так и не решился выпустить в свет, однако частенько «апробировал» их на своем племяннике, найдя в нем благодарного слушателя. От умозаключений дяди у Владимира захватывало дух — согласно рассуждениям Короленко «Земля являлась живым организмом, а весь органический мир был занят перемещением материалов мира неорганического». К слову, основные научные идеи Вернадского весьма созвучны с этим высказыванием. Сам ученый, осознавая перед дядей нравственную ответственность, впоследствии говорил: «Иногда мне кажется, что не только за себя, но и за него я обязан работать, что не только моя, но и его жизнь останется даром прожитой, если я ничего не сделаю».

В 1873 семья Вернадских съездила за границу, а в следующем году Володя поступил в гимназию. Учился он средне — склонностей к классическим языкам (основным предметам в то время) парень не имел. В некоторой степени этому мешало его чрезмерное увлечение книгами. А в 1874 в возрасте двадцати одного года от болезни почек скончался его сводный брат Николай, которого Володя очень любил. Отец не захотел более оставаться в Харькове, где все ему напоминало о старшем сыне. Семья Вернадских снова отправилась в путешествие, посетив города Италии, Швейцарии и Германии. В 1876 они вернулись в Санкт-Петербург. Учебный процесс в первой петербургской гимназии был поставлен лучше, однако это на успеваемость Владимира Ивановича не повлияло. Его отметки несколько улучшились, но он по-прежнему не числился среди первых учеников.

Владимира Ивановича же в это время интересовало другое. К высказанным вождю мыслям он пришел еще в 1913(!) и на старости лет не имел желания заниматься разработкой оружия. Даже радиогеология, последняя из основанных им наук и изучающая законы протекания ядерных реакций в естественной среде, не занимала ученого так, как развитие идеи биосферы. В это же время Вернадский начал использовать понятие ноосферы, видя в деятельности человеческого разума самостоятельную геологическую силу, значение которой постоянно росло. По мнению ученого масштаб вмешательства людей в природу стал настолько велик, что в энергетическом отношении сравнился с воздействием на планету всей биосферы. Он говорил: «В сложном проявлении сознания нет важного или неважного и ничто не случайно».

В 1941 ученый писал в дневнике: «17.05. Говорят, на границе немецкие войска... Будущее чревато, но я уверен в силе русского (украинского) народов. Они устоят». Вскоре после начала войны началась эвакуация в тыл академических учреждений. Академики преклонного возраста, включая Вернадского, были отправлены в Боровое — расположенный у живописного озера Бурабай казахстанский курорт. В этом месте ученый подготовил две новые книги: «Химическое строение биосферы Земли» и «О состояниях пространства в геологических оболочках Земли». А в начале февраля 1943 академика постиг страшный удар — от скоротечной болезни из жизни ушла его супруга Наталия Егоровна, без помощи которой научный путь Вернадского не был бы так плодотворен. Что оставалось не привыкшему сидеть без дела старому ученому? Только продолжать работать. Весной 1943 ему исполнилось восемьдесят лет, и в честь юбилея Владимир Иванович попросил Академию наук напечатать его последнюю работу на русском и английском языках. Однако этого так и не произошло, впервые она увидела свет в 1980. Вместо издания книги ученому дали Сталинскую премию, половину которой (100 тысяч рублей) он сразу же перевел на нужды обороны. Остальные деньги он раздал знакомым и полузнакомым людям. В частности, тысячу рублей получил умиравший в Самарканде от голода советский геолог Борис Личков, шесть тысяч — вдова Сергея Ольденбурга.

В августе 1943 Вернадский появился в Москве. Здесь его ожидала огромная пустая квартира. Он всерьез начал задумываться о том, чтобы отправиться в Америку к своим детям, однако ничего из этого не вышло. 24 декабря 1944 у великого ученого произошло кровоизлияние в мозг, и 6 января 1945 в пять часов вечера Владимира Вернадского не стало.

Даже спустя десятилетия после смерти труды его публиковались с большими искажениями и купюрами. И это было неспроста. Во-первых, при исследовании рукописей обнаружилось, что академик в советское время абсолютно не следовал правилам политкорректности. Во-вторых, работы Вернадского имели неприемлемую для советских академиков особенность — учение его оказалось несовместимо с придуманной физиками и ставшей общепринятой во второй половине двадцатого века научной картиной мира. Вернадский, к примеру, отрицал абиогенез (возникновение живого из неживого). А без этого допущения все разработанные физиками космологические теории наподобие Большого взрыва повисают в воздухе. Для нейтрализации идей Владимира Ивановича пошли испытанным путем — превознося его имя на словах, однако замалчивая истинное определение биосферы.

Сын Вернадского, Георгий, имел неосторожность руководить отделом печати в правительстве Врангеля, что сделало его отъезд за границу неизбежным. Некоторое время он жил в Греции, затем преподавал в Карловом университете в Праге, а в 1927 обосновался в США, заняв должность ассистента-исследователя в Йельском университете. Там он, будучи единственным знатоком истории России, написал множество книг по истории нашей страны, подготовил ряд учеников, участвовал в создании отдельной кафедры русской истории. Умер он в июне 1973 в Нью-Йорке. На нем род Вернадских пресекся.

По материалам сайтов http://vernadsky.lib.ru/ и http://www.vernadsky.ru/.

Автор: Wingy