Миф о «монголо-татарском» нашествии

810 лет назад, весной 1206 года, у истоков реки Онон на курултае Темучин был провозглашён великим ханом над всеми племенами и получил титул «каган», приняв имя Чингис. Разрозненные и враждующие «монгольские» племена объединились в единую державу.

780 лет назад, весной 1236 года, «монгольская» армия двинулась на завоевание Восточной Европы. Большое войско, которое пополнялось в пути всё новыми и новыми отрядами, дошло до Волги за несколько месяцев и там соединилось с силами «уласа Джучи». Поздней осенью 1236 года объединенные «монгольские» силы обрушились на Волжскую Булгарию. Так звучит официальная версия истории «Монгольской» империи и завоеваний «монголо-татар».

Официальная версия

По вошедшей в учебники истории версии, со всех концов огромного региона Центральной Азии съехались на берега реки Онон «монгольские» феодалы-князья (нойоны) со своими дружинами. Здесь весной 1206 года на съезде представителей крупнейших племен и родов великим ханом верховным правителем «монголов», был провозглашён Темучин. Это был жесткий и удачливый одного из «монгольских» родов, который смог в ходе кровопролитных междоусобных свар победить соперников. Он принял новое имя — Чингис-хана, а его род был объявлен старшим из всех поколений. Ранее самостоятельные племена и роды великой степи объединились в единое государственное образование.

Объединение племен в единое государство было явление прогрессивным. Закончились междоусобные войны. Появились предпосылки для развития хозяйства и культуры. Вступил в силу новый закон — Яса Чингисхана. В Ясе главное место занимали статьи о взаимопомощи в походе и запрещении обмана доверившегося. Нарушившего эти установления казнили, а врага «монголов», оставшегося верным своему правителю, щадили и принимали в своё войско. Добром считались верность и храбрость, а злом — трусость и предательство. Все население Чингисхан поделил на десятки, сотни, тысячи и тумены-тьмы (десять тысяч), перемешав тем самым племена и роды и назначив командирами над ними специально подобранных людей из приближенных и нукеров-дружинников. Все взрослые и здоровые мужчины считались воинами, которые в мирное время вели своё хозяйство, а в военное время брались за оружие. Многие молодые, незамужние женщины также могли нести военную службу (древняя традиция амазонок и поляниц). Чингисхан создал сеть линий сообщений, курьерскую связь в крупном масштабе для военных и административных целей, организовал разведку, в том числе и экономическую. Никто не смел нападать на купцов, что вело к развитию торговли.

В 1207 году «монголо-татары» стали завоевывать племена, которые жили к северу от реки Селенги и в долине Енисея. В результате были захвачены районы, которые были богаты железоделательными промыслами, что имело большое значение для вооружения новой большой армии. В этом же, 1207 году «монголы» подчинили тангутское царство Си-Ся. Правитель тангутов стал данником Чингисхана.

В 1209 году завоеватели вторглись в страну уйгуров (Восточный Туркестан). После кровопролитной войны уйгуры были разгромлены. В 1211 году «монгольская» армия вторглась в Китай. Войска Чингисхана разгромили армию империи Цзинь, началось завоевание огромного Китая. В 1215 году «монгольская» армия взяла столицу страны — Чжунду (Пекин). КВ дальнейшем кампанию против Китая продолжил полководец Мухали.

После покорения основной части империи Цзинь «монголы» начали войну против Кара-киданьского ханства, победив которое установили границу с Хорезмом. Хорезмшах правил огромным мусульманским Хорезмским государством, которое простиралось от Северной Индии до Каспийского и Аральского морей, а также от современного Ирана до Кашгара. В 1219-1221 гг. «монголы» разгромили Хорезм и взяли основные города царства. Затем отряды Джебе и Субедея опустошили Северный Иран и, продвигаясь дальше на северо-запад, разорили Закавказье, и вышли на Северный Кавказ. Здесь они столкнулись с объединенными силами алан и половцев. Разгромить объединенную алано-половецкую рать «монголам» не удалось. «Монголам» удалось победить аланов, подкупив их союзников — половецких ханов. Половцы ушли и «монголы» разгромили алан, и обрушились на половцев. Половцы не смогли объединить силы и были разбиты. Имея родственников на Руси, половцы обратились за помощью к русским князьям. Русские князья Киева, Чернигова и Галича и других земель объединили свои усилия для совместного отражения агрессии. 31 мая 1223 года на реке Калка Субедей разгромил намного превосходящие силы русско-половецкой войска из-за несогласованности действий русских и половецких дружин. Великий князь Киевский Мстислав Романович Старый и князь Черниговский Мстислав Святославич погибли, как и многие другие князья, воеводы и богатыри, а Галицкий князь Мстислав Удатный, славившийся своими победами, бежал. Однако на обратном пути «монгольское» войско потерпело поражение от волжских булгар. После четырёхлетнего похода войска Субедея вернулись.

Сам Чингис-хан, завершив покорение Средней Азии, обрушился на ранее союзных тангутов. Их царство было уничтожено. Таким образом, к концу жизни Чингис-хана (он умер в 1227 году) была создана огромная империя от Тихого океана и Северного Китая на Востоке до Каспия на западе.

Успехи «монголо-татар» объясняются:

— их «избранностью и непобедимостью» («Сокровенное сказание»). То есть их боевой дух был намного выше, чем у противника;

— слабостью соседних государств, которые переживали период феодальной раздробленности, были расколоты на государственные образования, племена мало связанные друг с другом, где элитные группировки боролись между собой и наперебой предлагались свои услуги завоевателям. Народным массам измученным междоусобными войнами и кровавыми распрями своих правителей и феодалов, а также тяжелым налоговым гнетом, было трудно объединиться для отпора захватчикам, часто в «монголах» даже видели освободителей, при которых жизнь будет лучше, поэтому им сдавали города, крепости, народные массы были пассивны, ожидая кто победит;

— реформами Чингисхана, который создал мощный ударный конный кулак с железной дисциплиной. При этом «монгольская» армия использовала наступательную тактику и сохраняла стратегическую инициативу (суворовские глазомер, быстрота и натиск). «Монголы» стремились наносить внезапные удары по захваченному врасплох противнику («как снег на голову»), дезорганизовать врага, бить его по частям. «Монгольская» армия умело концентрировала силы, нанося мощные и сокрушающие удары превосходящими силами на главных направлениях и решающих участках. Малочисленные профессиональные дружины и плохо подготовленные вооруженные ополчения или рыхлые огромные китайские армии не могли противостоять такому войску;

— использованием достижений военной мысли соседних народов вроде осадной техники китайцев. В своих походах «монголы» массово использовали самые различные средства осадной техники того времени: тараны, стенобитные и метательные машины, штурмовые лестницы. К примеру, при осаде города Нишабура в Средней Азии «монгольская» армия имела на вооружении 3000 баллист, 300 катапульт, 700 машин для метания горшков с горящей нефтью, 4000 штурмовых лестниц. К городу подвезли 2500 возов с камнями, которые обрушили на осажденных;

— тщательной стратегической и экономической разведкой и дипломатической подготовкой. Чингис-хан досконально знал врага, его сильные и слабые стороны. Противника старались изолировать от возможных союзников, раздуть внутренние усобицы, конфликты. Одним из источников информации были купцы, которые посещали интересующие завоевателей страны. Известно, в Средней Азии и Закавказье «монголы» довольно успешно привлекали на свою сторону богатое купечество, которое вело международную торговлю. В частности, торговые караваны из Средней Азии регулярно ходили в Волжскую Булгарию, а через неё и в русские княжества, доставляя ценные сведения. Действенным методом разведки были разведывательные походы отдельных отрядов, которые заходили очень далеко от главных сил. Так, за 14 лет нашествия Батыя далеко на запад, вплоть до Днепра, проник отряд Субедея и Джебе, который прошёл большой путь и собрал ценные сведения о странах и племенах, которые собирались покорить. Много сведений собирали и «монгольские» посольства, которые ханы отправляли в соседние страны под предлогом переговоров о торговле или союзе.

Империя Чингисхана на момент его смерти

Начало Западного похода

Планы похода на Запад складывались у «монгольского» руководства задолго до похода Батыя. Ещё в 1207 г. Чингис-хан направил старшего сына Джучи на покорение племен, обитавших в долине реки Иртыша и дальше на запад. Причём в состав «улуса Джучи» уже тогда были включены земли Восточной Европы, которые предстояло завоевать. Персидский историк Рашид-ад-Дин записал в своем «Сборнике летописей»: «Джучи на основании величайшего повеления Чингис-хана должен был отправиться с войском завоевать все области севера, то есть Ибир-Сибир, Булар, Дешт-и-Кипчак (половецкие степи), Башкирд, Рус и Черкас до хазарского Дербента, и подчинить их своей власти».

Однако эта широкая завоевательная программа не была осуществлена. Главные силы «монгольской» армии были связаны боями в Поднебесной, Средней и Центральной Азии. В 1220-х года предприняли только разведывательный поход Субедея и Джебе. Этот поход позволил изучить сведения о внутреннем положении государств и племен, пути сообщения, возможности военных сил противника и т. д. Глубокая стратегическая разведка стран Восточной Европы была проведена.

Чингисхан передал в управление своему сыну Джучи «страну кипчаков» (половцев) и поручил ему заботиться о расширении владений, в том числе за счёт земель на западе. После смерти Джучи в 1227 году земли его улуса переходят к его сыну — Батыю. Великим ханом стал сын Чингисхана Угедей. Персидский историк Рашид ад-Дин пишет, что Угедей «во исполнение указа, данного Чингисханом на имя Джучи, поручил завоевание Северных стран членам его дома».

В 1229 году, взойдя на престол, Угэдэй направляет два корпуса на запад. Первый во главе с Чормаганом направили южнее Каспийского моря против последнего хорезм-шаха Джелал ад-Дина (потерпел поражение и погиб в 1231 году), в Хорасан и Ирак. Второй корпус во главе с Субедеем и Кокошаем, двинулся севернее Каспийского моря против половцев и волжских булгар. Это уже не был разведывательный поход. Субедей покорял племена, готовил путь и плацдарм для нашествия. Отряды Субедея потеснили саксин и половцев в прикаспийских степях, уничтожили болгарские «сторожи» (сторожевые посты) на реке Яик и приступили к завоеванию башкирских земель. Однако дальше Субедей продвинуться не смог. Для дальнейшего продвижения на запад требовались гораздо большие силы.

После курултая 1229 года великий хан Угедей двинул на помощь Субедею войска «улуса Джучи». То есть поход на запад ещё не был общим. Главное место в политике империи занимала война в Китае. В начале 1230 года войска «улуса Джучи» появилось в прикаспийских степях, усилив корпус Субедея. «Монголы» прорвались за реку Яик и ворвались во владения половцев между Яиком и Волгой. Одновременно «монголы» продолжали давление на земли башкирских племен. С 1232 года «монгольские» войска усилили давление на Волжскую Булгарию.

Однако сил «улуса Джучи» не хватало для покорения Восточной Европы. Башкирские племена упорно сопротивлялись, и для их полного подчинения потребовалось ещё несколько лет. Выстояла против первого удара и Волжская Булгария. Это государство имело серьёзный военный потенциал, богатые города, развитое хозяйство и многочисленное население. Угроза внешнего вторжения заставила булгарских феодалов объединить свои дружины и ресурсы. На южных рубежах государства, на границе леса и степи, для обороны от степняков построили мощные оборонительные линии. Огромные валы тянулись на десятки километров. На этих укрепленных линия булгары-волгари смогли сдержать натиск «монгольской» армии. «Монголам» пришлось зимовать в степях, они не смогли прорваться к богатым городам булгар. Только в степной зоне «монгольские» отряды смогли довольно далеко продвинуться на запад, дойдя до земель аланов.

На совете, собравшемся в 1235 году, снова обсуждался вопрос о завоевании стран Восточной Европы. Стало ясно, что силами только западных областей империи — «улуса Джучи», нельзя справиться с этой задачей. Народы и племена Восточной Европы ожесточенно и умело отбивались. Персидский историк Джувейни, современник «монгольских» завоеваний, писал, что курултае 1235 года «состоялось решение завладеть странами Булгар, Асов и Руси, которые находились со становищами Бату, не были ещё покорены и гордились своей многочисленностью».

Собрание «монгольской» знати 1235 года объявило общий поход на запад. «В помощь и подкрепление Бату» были направлены войска из Центральной Азии и большинство ханов — потомков Чингисхана (чингизидов). Первоначально Угедей сам планировал возглавить кипчакский поход, но Мунке отговорил его. В походе участвовали следующие чингизиды: сыновья Джучи — Батый, Орда-Ежен, Шибан, Тангкут и Берке, внук Чагатая — Бури и сын Чагатая — Байдар, сыновья Угедея — Гуюк и Кадан, сыновья Толуя — Мунке и Бучек, сын Чингисхана — Кюльхан (Кюлькан), внук брата Чингисхана — Аргасун. Из Китавя вызвали одного из лучших полководцев Чингисхана — Субедея. Во все концы империи были отправлены гонцы с приказом родам, племенам и народностям, подвластным великому хану, собираться в поход.

Всю зиму 1235-1236 гг. «монгольские» собирались в верховьях Иртыша и степях Северного Алтая, готовясь к большому походу. Весной 1236 года армия двинулась в поход. Раньше писали о сотнях тысяч «свирепых» воинов. В современной исторической литературе оценивают общую численность «монгольского» войска в западном походе в 120—150 тыс. человек. По некоторым оценкам первоначально армия составляла 30-40 тыс. воинов, но затем была усилена влившимися союзными и покорившимися племенами, которые выставили вспомогательные контингенты.

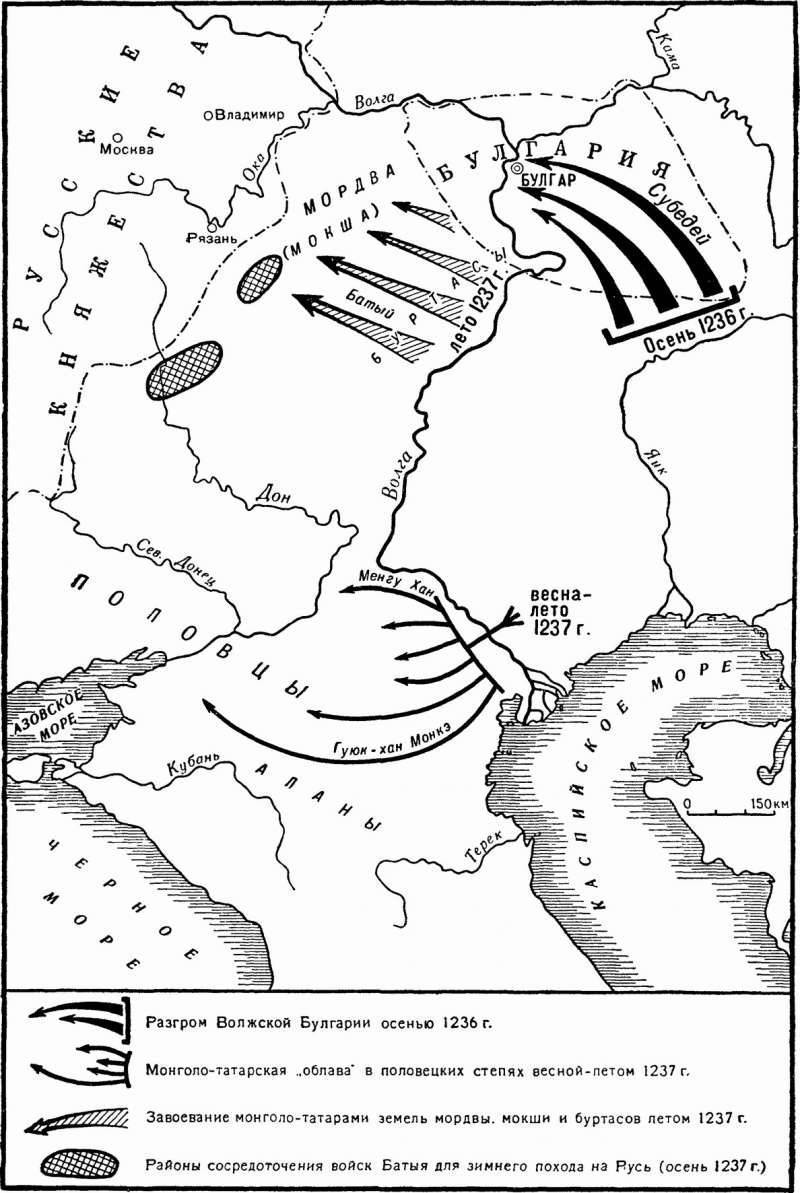

Большое войско, которое пополнялось в пути всё новыми и новыми отрядами, дошло до Волги за несколько месяцев и там соединилось с силами «улуса Джучи». Поздней осенью 1236 года объединенные «монгольские» силы обрушились на Волжскую Булгарию.

Половецкая степь

Весной 1237 года «монголы» нанесли удар по половцам и аланам. С Нижней Волги «монгольская» армия двинулась на запад, используя против своих ослабленных врагов тактику «облавы». Левый фланг облавной дуги, который шел вдоль Каспия и далее по степям Северного Кавказа, к устью Дона, составляли корпуса Гуюк-хана и Мунке. Правый фланг, которые двигался севернее, по половецким степям, составили войска Менгу-хана. На помощь ханам, которые вели упорную борьбу с половцами и аланами, позднее выдвинули Субедея (он находился в Булгарии).

«Монгольские» войска широким фронтом прошли прикаспийские степи. Половцы и аланы потерпели тяжелое поражение. Многие погибли в жестоких боях, оставшиеся силы откатились за Дон. Однако половцы и аланы, такие же мужественные воины, как и «монголы» (наследники северной скифской традиции), продолжали сопротивление.

Почти одновременно с войной на половецком направлении шли боевые действия и на севере. Летом 1237 года «монголы» атаковали земли буртасов, мокши и мордвы, эти племена занимали обширные территории на правобережье Средней Волги. Против этих племен воевали корпуса самого Батыя и нескольких других ханов — Орды, Берке, Бури и Кулькана. Земли буртасов, мокши и морды были сравнительно легко покорены «монголами». Они имели полое преимущество над племенными ополчениями. Осенью 1237 года «монголы» начали готовиться к походу на Русь.

Продолжение следует…

780 лет назад, весной 1236 года, «монгольская» армия двинулась на завоевание Восточной Европы. Большое войско, которое пополнялось в пути всё новыми и новыми отрядами, дошло до Волги за несколько месяцев и там соединилось с силами «уласа Джучи». Поздней осенью 1236 года объединенные «монгольские» силы обрушились на Волжскую Булгарию. Так звучит официальная версия истории «Монгольской» империи и завоеваний «монголо-татар».

Официальная версия

По вошедшей в учебники истории версии, со всех концов огромного региона Центральной Азии съехались на берега реки Онон «монгольские» феодалы-князья (нойоны) со своими дружинами. Здесь весной 1206 года на съезде представителей крупнейших племен и родов великим ханом верховным правителем «монголов», был провозглашён Темучин. Это был жесткий и удачливый одного из «монгольских» родов, который смог в ходе кровопролитных междоусобных свар победить соперников. Он принял новое имя — Чингис-хана, а его род был объявлен старшим из всех поколений. Ранее самостоятельные племена и роды великой степи объединились в единое государственное образование.

Объединение племен в единое государство было явление прогрессивным. Закончились междоусобные войны. Появились предпосылки для развития хозяйства и культуры. Вступил в силу новый закон — Яса Чингисхана. В Ясе главное место занимали статьи о взаимопомощи в походе и запрещении обмана доверившегося. Нарушившего эти установления казнили, а врага «монголов», оставшегося верным своему правителю, щадили и принимали в своё войско. Добром считались верность и храбрость, а злом — трусость и предательство. Все население Чингисхан поделил на десятки, сотни, тысячи и тумены-тьмы (десять тысяч), перемешав тем самым племена и роды и назначив командирами над ними специально подобранных людей из приближенных и нукеров-дружинников. Все взрослые и здоровые мужчины считались воинами, которые в мирное время вели своё хозяйство, а в военное время брались за оружие. Многие молодые, незамужние женщины также могли нести военную службу (древняя традиция амазонок и поляниц). Чингисхан создал сеть линий сообщений, курьерскую связь в крупном масштабе для военных и административных целей, организовал разведку, в том числе и экономическую. Никто не смел нападать на купцов, что вело к развитию торговли.

В 1207 году «монголо-татары» стали завоевывать племена, которые жили к северу от реки Селенги и в долине Енисея. В результате были захвачены районы, которые были богаты железоделательными промыслами, что имело большое значение для вооружения новой большой армии. В этом же, 1207 году «монголы» подчинили тангутское царство Си-Ся. Правитель тангутов стал данником Чингисхана.

В 1209 году завоеватели вторглись в страну уйгуров (Восточный Туркестан). После кровопролитной войны уйгуры были разгромлены. В 1211 году «монгольская» армия вторглась в Китай. Войска Чингисхана разгромили армию империи Цзинь, началось завоевание огромного Китая. В 1215 году «монгольская» армия взяла столицу страны — Чжунду (Пекин). КВ дальнейшем кампанию против Китая продолжил полководец Мухали.

После покорения основной части империи Цзинь «монголы» начали войну против Кара-киданьского ханства, победив которое установили границу с Хорезмом. Хорезмшах правил огромным мусульманским Хорезмским государством, которое простиралось от Северной Индии до Каспийского и Аральского морей, а также от современного Ирана до Кашгара. В 1219-1221 гг. «монголы» разгромили Хорезм и взяли основные города царства. Затем отряды Джебе и Субедея опустошили Северный Иран и, продвигаясь дальше на северо-запад, разорили Закавказье, и вышли на Северный Кавказ. Здесь они столкнулись с объединенными силами алан и половцев. Разгромить объединенную алано-половецкую рать «монголам» не удалось. «Монголам» удалось победить аланов, подкупив их союзников — половецких ханов. Половцы ушли и «монголы» разгромили алан, и обрушились на половцев. Половцы не смогли объединить силы и были разбиты. Имея родственников на Руси, половцы обратились за помощью к русским князьям. Русские князья Киева, Чернигова и Галича и других земель объединили свои усилия для совместного отражения агрессии. 31 мая 1223 года на реке Калка Субедей разгромил намного превосходящие силы русско-половецкой войска из-за несогласованности действий русских и половецких дружин. Великий князь Киевский Мстислав Романович Старый и князь Черниговский Мстислав Святославич погибли, как и многие другие князья, воеводы и богатыри, а Галицкий князь Мстислав Удатный, славившийся своими победами, бежал. Однако на обратном пути «монгольское» войско потерпело поражение от волжских булгар. После четырёхлетнего похода войска Субедея вернулись.

Сам Чингис-хан, завершив покорение Средней Азии, обрушился на ранее союзных тангутов. Их царство было уничтожено. Таким образом, к концу жизни Чингис-хана (он умер в 1227 году) была создана огромная империя от Тихого океана и Северного Китая на Востоке до Каспия на западе.

Успехи «монголо-татар» объясняются:

— их «избранностью и непобедимостью» («Сокровенное сказание»). То есть их боевой дух был намного выше, чем у противника;

— слабостью соседних государств, которые переживали период феодальной раздробленности, были расколоты на государственные образования, племена мало связанные друг с другом, где элитные группировки боролись между собой и наперебой предлагались свои услуги завоевателям. Народным массам измученным междоусобными войнами и кровавыми распрями своих правителей и феодалов, а также тяжелым налоговым гнетом, было трудно объединиться для отпора захватчикам, часто в «монголах» даже видели освободителей, при которых жизнь будет лучше, поэтому им сдавали города, крепости, народные массы были пассивны, ожидая кто победит;

— реформами Чингисхана, который создал мощный ударный конный кулак с железной дисциплиной. При этом «монгольская» армия использовала наступательную тактику и сохраняла стратегическую инициативу (суворовские глазомер, быстрота и натиск). «Монголы» стремились наносить внезапные удары по захваченному врасплох противнику («как снег на голову»), дезорганизовать врага, бить его по частям. «Монгольская» армия умело концентрировала силы, нанося мощные и сокрушающие удары превосходящими силами на главных направлениях и решающих участках. Малочисленные профессиональные дружины и плохо подготовленные вооруженные ополчения или рыхлые огромные китайские армии не могли противостоять такому войску;

— использованием достижений военной мысли соседних народов вроде осадной техники китайцев. В своих походах «монголы» массово использовали самые различные средства осадной техники того времени: тараны, стенобитные и метательные машины, штурмовые лестницы. К примеру, при осаде города Нишабура в Средней Азии «монгольская» армия имела на вооружении 3000 баллист, 300 катапульт, 700 машин для метания горшков с горящей нефтью, 4000 штурмовых лестниц. К городу подвезли 2500 возов с камнями, которые обрушили на осажденных;

— тщательной стратегической и экономической разведкой и дипломатической подготовкой. Чингис-хан досконально знал врага, его сильные и слабые стороны. Противника старались изолировать от возможных союзников, раздуть внутренние усобицы, конфликты. Одним из источников информации были купцы, которые посещали интересующие завоевателей страны. Известно, в Средней Азии и Закавказье «монголы» довольно успешно привлекали на свою сторону богатое купечество, которое вело международную торговлю. В частности, торговые караваны из Средней Азии регулярно ходили в Волжскую Булгарию, а через неё и в русские княжества, доставляя ценные сведения. Действенным методом разведки были разведывательные походы отдельных отрядов, которые заходили очень далеко от главных сил. Так, за 14 лет нашествия Батыя далеко на запад, вплоть до Днепра, проник отряд Субедея и Джебе, который прошёл большой путь и собрал ценные сведения о странах и племенах, которые собирались покорить. Много сведений собирали и «монгольские» посольства, которые ханы отправляли в соседние страны под предлогом переговоров о торговле или союзе.

Империя Чингисхана на момент его смерти

Начало Западного похода

Планы похода на Запад складывались у «монгольского» руководства задолго до похода Батыя. Ещё в 1207 г. Чингис-хан направил старшего сына Джучи на покорение племен, обитавших в долине реки Иртыша и дальше на запад. Причём в состав «улуса Джучи» уже тогда были включены земли Восточной Европы, которые предстояло завоевать. Персидский историк Рашид-ад-Дин записал в своем «Сборнике летописей»: «Джучи на основании величайшего повеления Чингис-хана должен был отправиться с войском завоевать все области севера, то есть Ибир-Сибир, Булар, Дешт-и-Кипчак (половецкие степи), Башкирд, Рус и Черкас до хазарского Дербента, и подчинить их своей власти».

Однако эта широкая завоевательная программа не была осуществлена. Главные силы «монгольской» армии были связаны боями в Поднебесной, Средней и Центральной Азии. В 1220-х года предприняли только разведывательный поход Субедея и Джебе. Этот поход позволил изучить сведения о внутреннем положении государств и племен, пути сообщения, возможности военных сил противника и т. д. Глубокая стратегическая разведка стран Восточной Европы была проведена.

Чингисхан передал в управление своему сыну Джучи «страну кипчаков» (половцев) и поручил ему заботиться о расширении владений, в том числе за счёт земель на западе. После смерти Джучи в 1227 году земли его улуса переходят к его сыну — Батыю. Великим ханом стал сын Чингисхана Угедей. Персидский историк Рашид ад-Дин пишет, что Угедей «во исполнение указа, данного Чингисханом на имя Джучи, поручил завоевание Северных стран членам его дома».

В 1229 году, взойдя на престол, Угэдэй направляет два корпуса на запад. Первый во главе с Чормаганом направили южнее Каспийского моря против последнего хорезм-шаха Джелал ад-Дина (потерпел поражение и погиб в 1231 году), в Хорасан и Ирак. Второй корпус во главе с Субедеем и Кокошаем, двинулся севернее Каспийского моря против половцев и волжских булгар. Это уже не был разведывательный поход. Субедей покорял племена, готовил путь и плацдарм для нашествия. Отряды Субедея потеснили саксин и половцев в прикаспийских степях, уничтожили болгарские «сторожи» (сторожевые посты) на реке Яик и приступили к завоеванию башкирских земель. Однако дальше Субедей продвинуться не смог. Для дальнейшего продвижения на запад требовались гораздо большие силы.

После курултая 1229 года великий хан Угедей двинул на помощь Субедею войска «улуса Джучи». То есть поход на запад ещё не был общим. Главное место в политике империи занимала война в Китае. В начале 1230 года войска «улуса Джучи» появилось в прикаспийских степях, усилив корпус Субедея. «Монголы» прорвались за реку Яик и ворвались во владения половцев между Яиком и Волгой. Одновременно «монголы» продолжали давление на земли башкирских племен. С 1232 года «монгольские» войска усилили давление на Волжскую Булгарию.

Однако сил «улуса Джучи» не хватало для покорения Восточной Европы. Башкирские племена упорно сопротивлялись, и для их полного подчинения потребовалось ещё несколько лет. Выстояла против первого удара и Волжская Булгария. Это государство имело серьёзный военный потенциал, богатые города, развитое хозяйство и многочисленное население. Угроза внешнего вторжения заставила булгарских феодалов объединить свои дружины и ресурсы. На южных рубежах государства, на границе леса и степи, для обороны от степняков построили мощные оборонительные линии. Огромные валы тянулись на десятки километров. На этих укрепленных линия булгары-волгари смогли сдержать натиск «монгольской» армии. «Монголам» пришлось зимовать в степях, они не смогли прорваться к богатым городам булгар. Только в степной зоне «монгольские» отряды смогли довольно далеко продвинуться на запад, дойдя до земель аланов.

На совете, собравшемся в 1235 году, снова обсуждался вопрос о завоевании стран Восточной Европы. Стало ясно, что силами только западных областей империи — «улуса Джучи», нельзя справиться с этой задачей. Народы и племена Восточной Европы ожесточенно и умело отбивались. Персидский историк Джувейни, современник «монгольских» завоеваний, писал, что курултае 1235 года «состоялось решение завладеть странами Булгар, Асов и Руси, которые находились со становищами Бату, не были ещё покорены и гордились своей многочисленностью».

Собрание «монгольской» знати 1235 года объявило общий поход на запад. «В помощь и подкрепление Бату» были направлены войска из Центральной Азии и большинство ханов — потомков Чингисхана (чингизидов). Первоначально Угедей сам планировал возглавить кипчакский поход, но Мунке отговорил его. В походе участвовали следующие чингизиды: сыновья Джучи — Батый, Орда-Ежен, Шибан, Тангкут и Берке, внук Чагатая — Бури и сын Чагатая — Байдар, сыновья Угедея — Гуюк и Кадан, сыновья Толуя — Мунке и Бучек, сын Чингисхана — Кюльхан (Кюлькан), внук брата Чингисхана — Аргасун. Из Китавя вызвали одного из лучших полководцев Чингисхана — Субедея. Во все концы империи были отправлены гонцы с приказом родам, племенам и народностям, подвластным великому хану, собираться в поход.

Всю зиму 1235-1236 гг. «монгольские» собирались в верховьях Иртыша и степях Северного Алтая, готовясь к большому походу. Весной 1236 года армия двинулась в поход. Раньше писали о сотнях тысяч «свирепых» воинов. В современной исторической литературе оценивают общую численность «монгольского» войска в западном походе в 120—150 тыс. человек. По некоторым оценкам первоначально армия составляла 30-40 тыс. воинов, но затем была усилена влившимися союзными и покорившимися племенами, которые выставили вспомогательные контингенты.

Большое войско, которое пополнялось в пути всё новыми и новыми отрядами, дошло до Волги за несколько месяцев и там соединилось с силами «улуса Джучи». Поздней осенью 1236 года объединенные «монгольские» силы обрушились на Волжскую Булгарию.

Половецкая степь

Весной 1237 года «монголы» нанесли удар по половцам и аланам. С Нижней Волги «монгольская» армия двинулась на запад, используя против своих ослабленных врагов тактику «облавы». Левый фланг облавной дуги, который шел вдоль Каспия и далее по степям Северного Кавказа, к устью Дона, составляли корпуса Гуюк-хана и Мунке. Правый фланг, которые двигался севернее, по половецким степям, составили войска Менгу-хана. На помощь ханам, которые вели упорную борьбу с половцами и аланами, позднее выдвинули Субедея (он находился в Булгарии).

«Монгольские» войска широким фронтом прошли прикаспийские степи. Половцы и аланы потерпели тяжелое поражение. Многие погибли в жестоких боях, оставшиеся силы откатились за Дон. Однако половцы и аланы, такие же мужественные воины, как и «монголы» (наследники северной скифской традиции), продолжали сопротивление.

Почти одновременно с войной на половецком направлении шли боевые действия и на севере. Летом 1237 года «монголы» атаковали земли буртасов, мокши и мордвы, эти племена занимали обширные территории на правобережье Средней Волги. Против этих племен воевали корпуса самого Батыя и нескольких других ханов — Орды, Берке, Бури и Кулькана. Земли буртасов, мокши и морды были сравнительно легко покорены «монголами». Они имели полое преимущество над племенными ополчениями. Осенью 1237 года «монголы» начали готовиться к походу на Русь.

Продолжение следует…

Автор: Скил