Ракетный комплекс Д-11 с баллистической ракетой Р-31

Первые советские проекты баллистических ракет подводных лодок с твердотопливными двигателями не привели к ожидаемым результатам. Системы Д-6 и Д-7 не были приняты на вооружение по тем или иным причинам. После закрытия проекта Д-7 в 1968 году разработка твердотопливных ракет для флота на некоторое время прекратилась. Тем не менее, вскоре был дан старт новому проекту, в ходе которого удалось успешно решить все поставленные задачи. Получившийся комплекс Д-11 с ракетой Р-31 стал первой системой своего класса отечественной разработки, которой удалось дойти до принятия на вооружения и эксплуатации в качестве штатного вооружения подводной лодки.

Появлению проекта Д-11 / Р-31 предшествовали определенные события в высших кругах флотского командования. В самом начале семидесятых годов было принято решение о необходимости модернизации имеющихся в строю атомных подлодок проекта 667А, несущих комплекс Д-5 с ракетой Р-27. Такое оружие уже не в полной мере устраивало военных, из-за чего его требовалось заменить более новой системой с повышенными характеристиками. Одновременно с этим замена вооружения не должна была оказывать серьезного влияния на конструкцию лодки-носителя.

К предварительной проработке нового ракетного комплекса были привлечены КБ «Арсенал» и СКБ-385 (ныне Государственный ракетный центр). Сотрудники «Арсенала» предложили проект системы с твердотопливной ракетой, тогда как СКБ-385 разработало изделие с жидкостными двигателями. Заказчик изучил два технических предложения и вынес свое решение. Более перспективной сочли разработку КБ «Арсенал». Несмотря на имеющийся негативный опыт в этой области, предложенная твердотопливная ракета представляла большой интерес.

Ракета Р-31. Рисунок Militaryrussia.ru

10 июня 1971 года вышло постановление Совета министров СССР, которым давался старт новому проекту. Инженеры КБ «Арсенал» во главе с П.А. Тюриным должны были создать комплекс, получивший обозначение Д-11, с ракетой, названной Р-31. Определенное участие в новом проекте должны были принять сотрудники СКБ-385. От них требовалось передать организации-разработчику Д-11 документацию по нереализованному проекту Р-27МТ. Также в проекте должны были участвовать несколько других организаций, от которых требовалось создать те или иные элементы нового комплекса.

Перспективный ракетный комплекс предназначался для замены существующих систем на модернизируемых подводных лодках, что привело к появлению ряда характерных требований. Главное требование к новой ракете Р-31 касалось габаритов. Размеры шахтной пусковой установки должны были сохраниться на прежнем уровне, что позволило бы обойтись без неприемлемо сложной перестройки лодок. Тем не менее, невозможность увеличения габаритов изделия могла негативно сказаться на дальности стрельбы и других характеристиках.

По результатам консультаций с заказчиком удалось скорректировать техническое задание. Теперь требовалось сохранить только диаметр пусковой установки, а ее высота могла быть увеличена в разумных пределах. За счет этого нововведения и ряда других идей удалось решить проблему размещения всех требуемых агрегатов и достижения требуемой дальности стрельбы. Дополнительным результатом применения новых идей стало заметное увеличение стартового веса новой ракеты в сравнении с заменяемым изделием. Кроме того, был скорректирован способ старта.

Двигатель второй ступени оснащался одноканальным 26-щелевым зарядом твердого топлива массой 6,28 т. Предлагалось применять то же топливо, что и в двигателе первой ступени с аналогичным креплением заряда к корпусу. Двигатель второй ступени имел одно сопло на карданной установке, позволявшее осуществлять управление по тангажу и рысканью. Для управления по крену предлагалось использовать два малогабаритных твердотопливных двигателя малой тяги. Маршевый двигатель второй ступени должен был развивать тягу до 23,8 т и работать до 75 с.

Ступень разведения была выполнена в виде платформы с набором необходимого оборудования, собственными двигателями и креплениями для полезной нагрузки. Она оснащалась четырьмя твердотопливными двигателями тягой по 60 кг с возможностью поворота сопел. Задачей ступени разведения было изменение траектории полета перед сбросом боевых блоков.

Для ракеты Р-31 была разработана автономная система наведения на основе инерциальной навигации. Автоматика должна была следить за параметрами полета ракеты и удерживать ее на требуемой траектории. Ввиду использования безотсечных твердотопливных двигателей основная задача наведения боевых блоков возлагалась на ступень наведения. После отделения от второй ступени это изделие должно было выводить боевые блоки на требуемую траекторию, тем самым определяя дальность стрельбы и направление их полета.

После выхода из воды ракета должна была включать двигатель первой ступени, а также сбрасывать устройство формирования каверны и амортизирующие пояса. Начинался активный участок полета. После выработки топлива первой ступени, для чего требовалось примерно полторы минуты, производился сброс ее корпуса и включение двигателей второй ступени. Кроме того, в этот момент сбрасывался оживальный головной обтекатель, после чего головная часть изделия образовывалась коническим корпусом боевой части.

После отключения двигателей второй ступени и сброса отработанного корпуса в дело должна была вступать ступень разведения, отвечающая за вывод боевого блока (или блоков) на требуемую траекторию.

В проекте Д-11 / Р-31 были применены несколько новых идей, которые требовали дополнительной отработки. В 1974 году на Ржевском полигоне был построен стенд для бросковых пусков макета нового оружия. Этот стенд позволил проверить основные особенности «холодного» старта изделия в масштабе 1:4, после чего появилась возможность продолжать работы по основному проекту. Также проводились испытания на полноразмерных макетах, в которых применялся балаклавский погружаемый стенд ПС-5М.

Кроме того, проводились испытания отдельных элементов ракетного комплекса, прежде всего двигателей. По имеющимся данным, в ходе испытаний были проведены 40 стендовых проверок двигателя первой ступени и 80 испытаний двигателя второй. Этот этап испытаний позволил скорректировать конструкцию двигателей и обеспечить правильную работу серийных изделий.

Первым носителем нового ракетного комплекса должна была стать атомная подлодка К-140 проекта 667А. В 1972 году эту субмарину отправили на модернизацию по проекту 667АМ «Навага-М», подразумевавшему установку новых систем. В ходе модернизации с лодки демонтировались имевшиеся пусковые шахты, вместо которых устанавливались новые. При этом было уменьшено число перевозимых ракет: 12 мест для шахт были оборудованы новыми системами, а оставшиеся 4 комингса в прочном корпусе получили заглушки. Применение пусковых установок большей длины привело к изменению конструкции надстройки, прикрывающей их верхнюю часть.

После прохождения модернизации лодка К-140 была готова к испытаниям. В декабре 1976 года она впервые получила новое оружие и вышла с ним в море. 21 декабря состоялся первый испытательный пуск ракеты Р-31 с носителя. В дальнейшем экипаж К-140 выполнил еще 26 запусков. Летно-конструкторские испытания продолжались до середины 1979 года. В середине сентября новый комплекс получил положительное заключение командования Северного флота, а через год комплекс Д-11 с ракетой Р-31 приняли на вооружение.

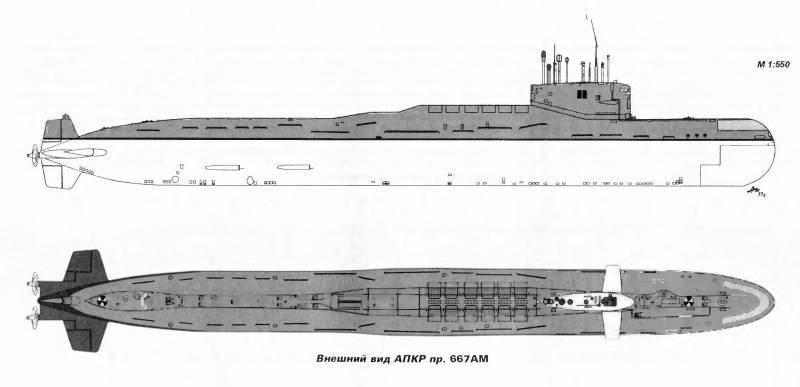

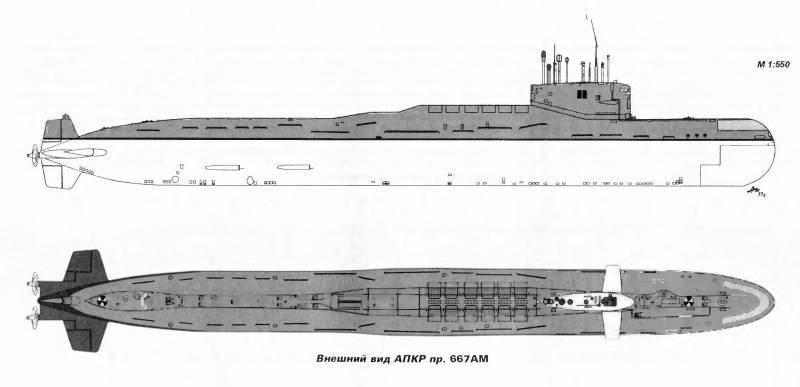

Общий вид субмарины пр. 667АМ. Рисунок Апальков Ю.В. "Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Том II"

С начала 1969 года специалисты ЦКБ-16 (позже ЦКБ «Волна») работали над проектом перспективной атомной подводной лодки проекта 999, которая должна была стать носителем ракетного комплекса Д-11. К 1973 году планировалось завершить проектирование, а к середине десятилетия должно было стартовать строительство головной подлодки. Перспективная субмарина должна была нести 16 пусковых установок комплекса Д-11 с соответствующей аппаратурой управления. Тем не менее, в 1973 году работы завершились. По причинам административного характера проект 999 был исключен из плана работ «Волны» на следующий 74-й год.

В связи с закрытием проекта 999 и отсутствием планов по дальнейшей модернизации лодок проекта 667А единственным носителем ракет Р-31 так и остался подводный крейсер К-140. Подобные особенности эксплуатации нового комплекса, в частности, сказались на объемах выпуска ракет. После принятия на вооружение флот получил только 36 ракет нового типа. Некоторое количество этих изделий в дальнейшем было использовано при проведении учебно-боевых пусков.

В 1990 году было принято решение о прекращении эксплуатации комплекса Д-11 с ракетами средней дальности Р-31, как не соответствующих новым международным соглашениям. По имеющимся данным, к этому времени флот располагал только 16 ракетами Р-31. Утилизировать эти изделия решили путем запуска. С сентября по ноябрь состоялись несколько стрельб.

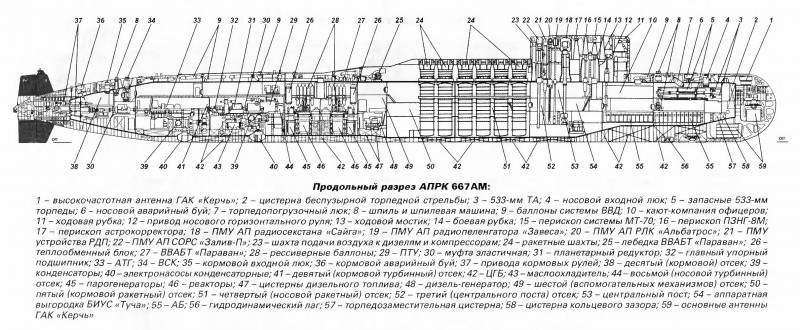

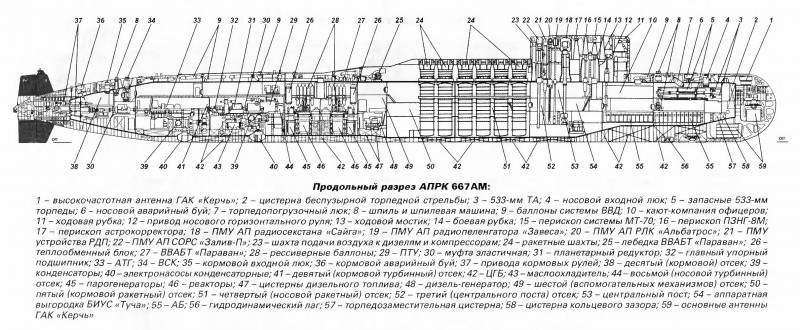

Строение АПЛ проекта 667АМ. Рисунок Апальков Ю.В. "Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Том II"

В ходе нескольких выходов в море экипаж К-140 смог успешно запустить 10 ракет из 16 имевшихся. Стрельба производилась как одиночными запусками, так и парными. Прочие шесть ракет по тем или иным причинам не стартовали, в том числе с некоторыми негативными последствиями для конструкции пусковых установок. После изучения и обслуживания шесть неиспользованных ракет вновь были загружены в шахты носителя. Два изделия на этот раз выполнили поставленную задачу. Оставшиеся четыре ракеты пришлось утилизировать на берегу.

К моменту начала отстрела оставшихся ракет подлодка К-140 была выведена из состава флота. Такой статус сохранялся до 1997 года, когда экипаж был расформирован, а крейсер отправился на утилизацию ввиду отсутствия вооружений и невозможности модернизации по новым проектам.

Комплекс Д-11 с ракетой Р-31 не получил большого распространения и использовался только на подлодке, перестроенной для участия в испытаниях. Тем не менее, это был первый отечественный комплекс с твердотопливной ракетой, который успешно прошел испытания и был принят на вооружение. Развитие ракетной техники и использование накопленного опыта позволило к концу семидесятых годов создать и довести до практической эксплуатации ракетный комплекс нового класса. Работы по перспективному направлению, стартовавшие еще в конце пятидесятых годов, в итоге привели к ожидаемым результатам.

По материалам:

http://bastion-karpenko.ru/

http://armsdata.net/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-408.html

Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота. 1945-2000. – Мн.: «Харвест», 2001

Апальков Ю.В. Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Том II: – М: «Моркнига», 2011

Появлению проекта Д-11 / Р-31 предшествовали определенные события в высших кругах флотского командования. В самом начале семидесятых годов было принято решение о необходимости модернизации имеющихся в строю атомных подлодок проекта 667А, несущих комплекс Д-5 с ракетой Р-27. Такое оружие уже не в полной мере устраивало военных, из-за чего его требовалось заменить более новой системой с повышенными характеристиками. Одновременно с этим замена вооружения не должна была оказывать серьезного влияния на конструкцию лодки-носителя.

К предварительной проработке нового ракетного комплекса были привлечены КБ «Арсенал» и СКБ-385 (ныне Государственный ракетный центр). Сотрудники «Арсенала» предложили проект системы с твердотопливной ракетой, тогда как СКБ-385 разработало изделие с жидкостными двигателями. Заказчик изучил два технических предложения и вынес свое решение. Более перспективной сочли разработку КБ «Арсенал». Несмотря на имеющийся негативный опыт в этой области, предложенная твердотопливная ракета представляла большой интерес.

Ракета Р-31. Рисунок Militaryrussia.ru

10 июня 1971 года вышло постановление Совета министров СССР, которым давался старт новому проекту. Инженеры КБ «Арсенал» во главе с П.А. Тюриным должны были создать комплекс, получивший обозначение Д-11, с ракетой, названной Р-31. Определенное участие в новом проекте должны были принять сотрудники СКБ-385. От них требовалось передать организации-разработчику Д-11 документацию по нереализованному проекту Р-27МТ. Также в проекте должны были участвовать несколько других организаций, от которых требовалось создать те или иные элементы нового комплекса.

Перспективный ракетный комплекс предназначался для замены существующих систем на модернизируемых подводных лодках, что привело к появлению ряда характерных требований. Главное требование к новой ракете Р-31 касалось габаритов. Размеры шахтной пусковой установки должны были сохраниться на прежнем уровне, что позволило бы обойтись без неприемлемо сложной перестройки лодок. Тем не менее, невозможность увеличения габаритов изделия могла негативно сказаться на дальности стрельбы и других характеристиках.

По результатам консультаций с заказчиком удалось скорректировать техническое задание. Теперь требовалось сохранить только диаметр пусковой установки, а ее высота могла быть увеличена в разумных пределах. За счет этого нововведения и ряда других идей удалось решить проблему размещения всех требуемых агрегатов и достижения требуемой дальности стрельбы. Дополнительным результатом применения новых идей стало заметное увеличение стартового веса новой ракеты в сравнении с заменяемым изделием. Кроме того, был скорректирован способ старта.

Двигатель второй ступени оснащался одноканальным 26-щелевым зарядом твердого топлива массой 6,28 т. Предлагалось применять то же топливо, что и в двигателе первой ступени с аналогичным креплением заряда к корпусу. Двигатель второй ступени имел одно сопло на карданной установке, позволявшее осуществлять управление по тангажу и рысканью. Для управления по крену предлагалось использовать два малогабаритных твердотопливных двигателя малой тяги. Маршевый двигатель второй ступени должен был развивать тягу до 23,8 т и работать до 75 с.

Ступень разведения была выполнена в виде платформы с набором необходимого оборудования, собственными двигателями и креплениями для полезной нагрузки. Она оснащалась четырьмя твердотопливными двигателями тягой по 60 кг с возможностью поворота сопел. Задачей ступени разведения было изменение траектории полета перед сбросом боевых блоков.

Для ракеты Р-31 была разработана автономная система наведения на основе инерциальной навигации. Автоматика должна была следить за параметрами полета ракеты и удерживать ее на требуемой траектории. Ввиду использования безотсечных твердотопливных двигателей основная задача наведения боевых блоков возлагалась на ступень наведения. После отделения от второй ступени это изделие должно было выводить боевые блоки на требуемую траекторию, тем самым определяя дальность стрельбы и направление их полета.

После выхода из воды ракета должна была включать двигатель первой ступени, а также сбрасывать устройство формирования каверны и амортизирующие пояса. Начинался активный участок полета. После выработки топлива первой ступени, для чего требовалось примерно полторы минуты, производился сброс ее корпуса и включение двигателей второй ступени. Кроме того, в этот момент сбрасывался оживальный головной обтекатель, после чего головная часть изделия образовывалась коническим корпусом боевой части.

После отключения двигателей второй ступени и сброса отработанного корпуса в дело должна была вступать ступень разведения, отвечающая за вывод боевого блока (или блоков) на требуемую траекторию.

В проекте Д-11 / Р-31 были применены несколько новых идей, которые требовали дополнительной отработки. В 1974 году на Ржевском полигоне был построен стенд для бросковых пусков макета нового оружия. Этот стенд позволил проверить основные особенности «холодного» старта изделия в масштабе 1:4, после чего появилась возможность продолжать работы по основному проекту. Также проводились испытания на полноразмерных макетах, в которых применялся балаклавский погружаемый стенд ПС-5М.

Кроме того, проводились испытания отдельных элементов ракетного комплекса, прежде всего двигателей. По имеющимся данным, в ходе испытаний были проведены 40 стендовых проверок двигателя первой ступени и 80 испытаний двигателя второй. Этот этап испытаний позволил скорректировать конструкцию двигателей и обеспечить правильную работу серийных изделий.

Первым носителем нового ракетного комплекса должна была стать атомная подлодка К-140 проекта 667А. В 1972 году эту субмарину отправили на модернизацию по проекту 667АМ «Навага-М», подразумевавшему установку новых систем. В ходе модернизации с лодки демонтировались имевшиеся пусковые шахты, вместо которых устанавливались новые. При этом было уменьшено число перевозимых ракет: 12 мест для шахт были оборудованы новыми системами, а оставшиеся 4 комингса в прочном корпусе получили заглушки. Применение пусковых установок большей длины привело к изменению конструкции надстройки, прикрывающей их верхнюю часть.

После прохождения модернизации лодка К-140 была готова к испытаниям. В декабре 1976 года она впервые получила новое оружие и вышла с ним в море. 21 декабря состоялся первый испытательный пуск ракеты Р-31 с носителя. В дальнейшем экипаж К-140 выполнил еще 26 запусков. Летно-конструкторские испытания продолжались до середины 1979 года. В середине сентября новый комплекс получил положительное заключение командования Северного флота, а через год комплекс Д-11 с ракетой Р-31 приняли на вооружение.

Общий вид субмарины пр. 667АМ. Рисунок Апальков Ю.В. "Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Том II"

С начала 1969 года специалисты ЦКБ-16 (позже ЦКБ «Волна») работали над проектом перспективной атомной подводной лодки проекта 999, которая должна была стать носителем ракетного комплекса Д-11. К 1973 году планировалось завершить проектирование, а к середине десятилетия должно было стартовать строительство головной подлодки. Перспективная субмарина должна была нести 16 пусковых установок комплекса Д-11 с соответствующей аппаратурой управления. Тем не менее, в 1973 году работы завершились. По причинам административного характера проект 999 был исключен из плана работ «Волны» на следующий 74-й год.

В связи с закрытием проекта 999 и отсутствием планов по дальнейшей модернизации лодок проекта 667А единственным носителем ракет Р-31 так и остался подводный крейсер К-140. Подобные особенности эксплуатации нового комплекса, в частности, сказались на объемах выпуска ракет. После принятия на вооружение флот получил только 36 ракет нового типа. Некоторое количество этих изделий в дальнейшем было использовано при проведении учебно-боевых пусков.

В 1990 году было принято решение о прекращении эксплуатации комплекса Д-11 с ракетами средней дальности Р-31, как не соответствующих новым международным соглашениям. По имеющимся данным, к этому времени флот располагал только 16 ракетами Р-31. Утилизировать эти изделия решили путем запуска. С сентября по ноябрь состоялись несколько стрельб.

Строение АПЛ проекта 667АМ. Рисунок Апальков Ю.В. "Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Том II"

В ходе нескольких выходов в море экипаж К-140 смог успешно запустить 10 ракет из 16 имевшихся. Стрельба производилась как одиночными запусками, так и парными. Прочие шесть ракет по тем или иным причинам не стартовали, в том числе с некоторыми негативными последствиями для конструкции пусковых установок. После изучения и обслуживания шесть неиспользованных ракет вновь были загружены в шахты носителя. Два изделия на этот раз выполнили поставленную задачу. Оставшиеся четыре ракеты пришлось утилизировать на берегу.

К моменту начала отстрела оставшихся ракет подлодка К-140 была выведена из состава флота. Такой статус сохранялся до 1997 года, когда экипаж был расформирован, а крейсер отправился на утилизацию ввиду отсутствия вооружений и невозможности модернизации по новым проектам.

Комплекс Д-11 с ракетой Р-31 не получил большого распространения и использовался только на подлодке, перестроенной для участия в испытаниях. Тем не менее, это был первый отечественный комплекс с твердотопливной ракетой, который успешно прошел испытания и был принят на вооружение. Развитие ракетной техники и использование накопленного опыта позволило к концу семидесятых годов создать и довести до практической эксплуатации ракетный комплекс нового класса. Работы по перспективному направлению, стартовавшие еще в конце пятидесятых годов, в итоге привели к ожидаемым результатам.

По материалам:

http://bastion-karpenko.ru/

http://armsdata.net/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-408.html

Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота. 1945-2000. – Мн.: «Харвест», 2001

Апальков Ю.В. Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Том II: – М: «Моркнига», 2011

Автор: Glenn Witcher