Палубная авиация во второй мировой войне: новые самолёты. Часть I

Палубные истребители Великобритании

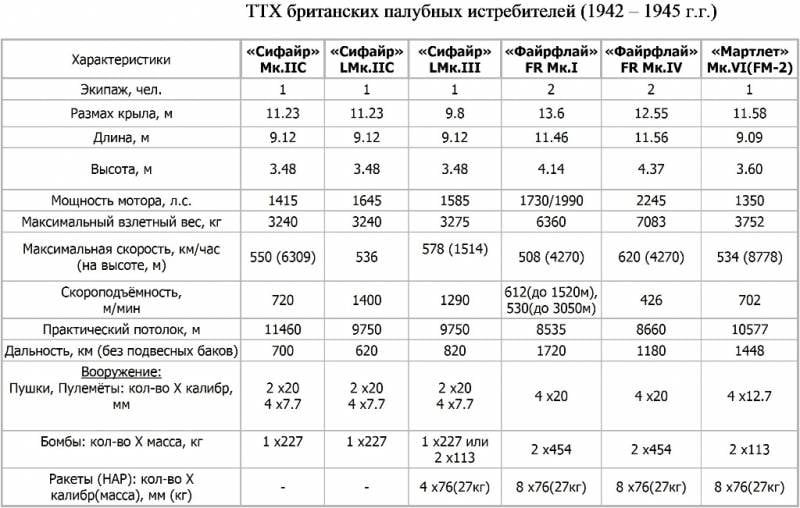

К середине 1942 года авианосцы, палубная авиация, как их основное оружие, окончательно утвердили себя как главная ударная сила в морских сражениях периода Второй мировой войны, потеснив традиционные ранее в этой роли линейные корабли. Линкоры уступали палубной авиации в мобильности, дальности применения основного вооружения, возможности оперативной концентрации огневой мощи в нужном месте и в нужное время.

Новые реалии войны на море и накопленный опыт боевого применения выдвигали новые, повышенные требования к характеристикам палубных самолётов. Разработанные ещё задолго до начала мировой войны авианосные самолёты, по большей своей части, уже не отвечали современным на том момент требованиям. Авиастроительные фирмы решали поставленную перед ними военными задачу двумя путями: разработкой новых и модернизацией уже стоящих на вооружении образцов авиационной техники палубного базирования.

В Великобритании для обеспечения возросшей потребности в палубных истребителях, по аналогии с «Си Харрикейнами», решили приспособить к действиям с авианосцев сухопутные истребители «Супермарин» «Спитфайр». В качестве базового варианта был выбран одноместный «Спитфайр» Мк.V, совершивший свой первый полёт в 1941 году и хорошо проявивший себя в воздушных боях с немецкими «Мессершмиттами».

«Сифайр» Mk.III совершает посадку на палубу авианосца (Фото сайта allaircraft.ru)

В ходе боевой эксплуатации выявился ещё один серьёзный недостаток «Сифайра» – ограниченная видимость из пилотской кабины, что в сочетании с высокой посадочной скоростью часто приводило к авариям и катастрофам. Для сокращения небоевых потерь во время посадки на авианосную палубу усилили крепление тормозного крюка, а пилоты получили практические рекомендации по осуществлению посадки на авианосец.

В полёте «Файрфлай» Mk.I первых выпусков (на пушках отсутствуют аэродинамические кожухи). (Фото сайта www.pinterest.com)

Особенностью конструкции крыла «Файрфлая» были мощные, имеющие гидравлический привод, закрылки Фейри-Янгмэн, которые использовались не только для взлёта и посадки, а также для ведения маневренного воздушного боя и экономии горючего при дальних перелётах. Так, с выпущенными в среднее положение закрылками истребитель на виражах выигрывал у более легкого, известного своей маневренностью, японского А6М3 «Зеро» за счёт значительно меньшего радиуса разворота. Однако, несмотря на неплохую маневренность, британское командование посчитало более целесообразным использовать двухместные «Файрфлаи» в качестве дальнего истребителя сопровождения или в качестве ночного истребителя (для этих целей на модификацию Мк.II устанавливали РЛС AJ Mk.X).

«Файрфлай» Mk.I во время захода на посадку (хорошо видны выпущенные закрылки). (Фото сайта www.pinterest.com)

Для удобства размещения на палубе и в ангарах авианосцев истребитель получил складывающееся крыло. Сама процедура складывания крыла была довольно трудоёмкой и выполнялась командой не менее 16-ти человек. Складывающиеся консоли крыла поворачивались вдоль фюзеляжа.

Истребитель «Файрфлай» F Мк.I авианосца «Индефатигейбл» складывает крылья, 1945 г. (Фото сайта www.wwiivehicles.com)

Пилот «Файрфлая» и радист-наблюдатель размещались в разных кабинах, разделенных топливным баком. Сиденье пилота имело бронированную спинку. В хвостовой балке размещались надувные спасательные лодки. Для обеспечения посадки на авианосную палубу самолёт был оснащён А-образным тормозным гаком.

В полёте один из первых «Файрфлаев» FR Мк.IV (контейнер с РЛС ещё не установлен). (Фото сайта static.warthunder.ru)

Максимальная скорость истребителя на высоте 4270 м возросла до 620 км в час, однако скороподъёмность потяжелевшей машины снизилась до 426 метров в минуту.

В правой половине крыла установили контейнер с РЛС ASH, а под левым крылом для симметрии подвешивался дополнительный топливный бак. Вооружение модификации FR Мк.IV осталось прежним.

Истребитель «Файрфлай» FR Мк.IV с РЛС ASH(APS-4) под левой консолью крыла. (Фото сайта jproc.ca)

В открытых источниках информация о боевом применении FR Мк.IV отсутствует. Данная модель послужила базой для создания послевоенных модификаций «Файрфлая», производство которых велось до 1956 года.

Истребитель «Фейри» «Фарфлай» FR Мк.I над японским аэродромом (Рис. сайта www.pinterest.com)

В целом на заключительном этапе боевых действий на Тихом океане истребитель «Файрфлай» F(FR) Мк.I показал себя неплохим ударным самолётом, а опытные пилоты, грамотно используя все возможности самолёта, на равных вели воздушные бои с истребителями противника.

Британские палубные истребители «Мартлет» Мк.V и Мк.VI после свёртывания фирмой «Грумман» производства на своих заводах «Уайлдкэтов» в 1942 году, поставлялись по ленд-лизу компанией «Дженерал Моторс». Как и свои заокеанские собратья FM-1(F4F-4) и FM-2(F4F-8), британские «Мартлеты» оставили палубы больших авианосцев более современным истребителям и обосновались на меньших по размерам эскортных (конвойных) авианосцах. Их основной задачей стала борьба с подводными лодками противника и нанесение ударов по береговым целям в ходе огневой поддержки десантов.

«Мартлет» Mk.VI на палубе эскортного авианосца. (Рис. сайта umm-usa.com)

Вооружение «Мартлета» состояло из четырёх пулемётов калибра 12.7 мм и двух авиабомб по 113 кг, подвешиваемых под крыльями. Кроме того, под каждым крылом монтировались счетверённые пусковые установки для восьми 27-кг неуправляемых ракет (НАР).

Истребитель «Мартлет» Мк.VI (FM-2) в полёте на авиашоу. Наши дни (Фото сайта p40kittyhawk.deviantart.com)

Обнаружив в ходе патрулирования неприятельскую подводную лодку в надводном положении, «Мартлет» атаковал её, используя крупнокалиберные пулемёты, авиабомбы или ракеты. Атаку истребителя завершал вооружённый глубинными бомбами торпедоносец «Авенджер».

Литература:

1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ - М.: Омега, 2006.

2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под общей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории).

3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – (Военно-историческая библиотека).

4. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2013.

5. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.

6. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

7. Котельников В.Р. «Спитфайр». Лучший истребитель Союзников – М.: ВЭРО Пресс: Яуза: ЭКСМО, 2010.

8. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

9. Харук А.И. «Зеро». Лучший истребитель – М.: Коллекция: Яуза: ЭКСМО, 2010.

10. Иванов С.В. Fairey «Firefly». Война в воздухе (№145) – Белорецк: ООО «АРС», 2005.

11. Иванов С.В. F8F «Bearcat». Война в воздухе (№146) – Белорецк: ООО «АРС», 2005.

12. Иванов С.В. F4U «Corsair». Война в воздухе (№109) – Белорецк: ООО «АРС», 2003.

13. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://pro-samolet.ru;

http://wp.scn.ru;

http://www.aviastar.org;

http://wardrawings.be/WW2;

http://www.airpages.ru;

http://www.airaces.ru.

Продолжение следует…

К середине 1942 года авианосцы, палубная авиация, как их основное оружие, окончательно утвердили себя как главная ударная сила в морских сражениях периода Второй мировой войны, потеснив традиционные ранее в этой роли линейные корабли. Линкоры уступали палубной авиации в мобильности, дальности применения основного вооружения, возможности оперативной концентрации огневой мощи в нужном месте и в нужное время.

Новые реалии войны на море и накопленный опыт боевого применения выдвигали новые, повышенные требования к характеристикам палубных самолётов. Разработанные ещё задолго до начала мировой войны авианосные самолёты, по большей своей части, уже не отвечали современным на том момент требованиям. Авиастроительные фирмы решали поставленную перед ними военными задачу двумя путями: разработкой новых и модернизацией уже стоящих на вооружении образцов авиационной техники палубного базирования.

В Великобритании для обеспечения возросшей потребности в палубных истребителях, по аналогии с «Си Харрикейнами», решили приспособить к действиям с авианосцев сухопутные истребители «Супермарин» «Спитфайр». В качестве базового варианта был выбран одноместный «Спитфайр» Мк.V, совершивший свой первый полёт в 1941 году и хорошо проявивший себя в воздушных боях с немецкими «Мессершмиттами».

«Сифайр» Mk.III совершает посадку на палубу авианосца (Фото сайта allaircraft.ru)

В ходе боевой эксплуатации выявился ещё один серьёзный недостаток «Сифайра» – ограниченная видимость из пилотской кабины, что в сочетании с высокой посадочной скоростью часто приводило к авариям и катастрофам. Для сокращения небоевых потерь во время посадки на авианосную палубу усилили крепление тормозного крюка, а пилоты получили практические рекомендации по осуществлению посадки на авианосец.

В полёте «Файрфлай» Mk.I первых выпусков (на пушках отсутствуют аэродинамические кожухи). (Фото сайта www.pinterest.com)

Особенностью конструкции крыла «Файрфлая» были мощные, имеющие гидравлический привод, закрылки Фейри-Янгмэн, которые использовались не только для взлёта и посадки, а также для ведения маневренного воздушного боя и экономии горючего при дальних перелётах. Так, с выпущенными в среднее положение закрылками истребитель на виражах выигрывал у более легкого, известного своей маневренностью, японского А6М3 «Зеро» за счёт значительно меньшего радиуса разворота. Однако, несмотря на неплохую маневренность, британское командование посчитало более целесообразным использовать двухместные «Файрфлаи» в качестве дальнего истребителя сопровождения или в качестве ночного истребителя (для этих целей на модификацию Мк.II устанавливали РЛС AJ Mk.X).

«Файрфлай» Mk.I во время захода на посадку (хорошо видны выпущенные закрылки). (Фото сайта www.pinterest.com)

Для удобства размещения на палубе и в ангарах авианосцев истребитель получил складывающееся крыло. Сама процедура складывания крыла была довольно трудоёмкой и выполнялась командой не менее 16-ти человек. Складывающиеся консоли крыла поворачивались вдоль фюзеляжа.

Истребитель «Файрфлай» F Мк.I авианосца «Индефатигейбл» складывает крылья, 1945 г. (Фото сайта www.wwiivehicles.com)

Пилот «Файрфлая» и радист-наблюдатель размещались в разных кабинах, разделенных топливным баком. Сиденье пилота имело бронированную спинку. В хвостовой балке размещались надувные спасательные лодки. Для обеспечения посадки на авианосную палубу самолёт был оснащён А-образным тормозным гаком.

В полёте один из первых «Файрфлаев» FR Мк.IV (контейнер с РЛС ещё не установлен). (Фото сайта static.warthunder.ru)

Максимальная скорость истребителя на высоте 4270 м возросла до 620 км в час, однако скороподъёмность потяжелевшей машины снизилась до 426 метров в минуту.

В правой половине крыла установили контейнер с РЛС ASH, а под левым крылом для симметрии подвешивался дополнительный топливный бак. Вооружение модификации FR Мк.IV осталось прежним.

Истребитель «Файрфлай» FR Мк.IV с РЛС ASH(APS-4) под левой консолью крыла. (Фото сайта jproc.ca)

В открытых источниках информация о боевом применении FR Мк.IV отсутствует. Данная модель послужила базой для создания послевоенных модификаций «Файрфлая», производство которых велось до 1956 года.

Истребитель «Фейри» «Фарфлай» FR Мк.I над японским аэродромом (Рис. сайта www.pinterest.com)

В целом на заключительном этапе боевых действий на Тихом океане истребитель «Файрфлай» F(FR) Мк.I показал себя неплохим ударным самолётом, а опытные пилоты, грамотно используя все возможности самолёта, на равных вели воздушные бои с истребителями противника.

Британские палубные истребители «Мартлет» Мк.V и Мк.VI после свёртывания фирмой «Грумман» производства на своих заводах «Уайлдкэтов» в 1942 году, поставлялись по ленд-лизу компанией «Дженерал Моторс». Как и свои заокеанские собратья FM-1(F4F-4) и FM-2(F4F-8), британские «Мартлеты» оставили палубы больших авианосцев более современным истребителям и обосновались на меньших по размерам эскортных (конвойных) авианосцах. Их основной задачей стала борьба с подводными лодками противника и нанесение ударов по береговым целям в ходе огневой поддержки десантов.

«Мартлет» Mk.VI на палубе эскортного авианосца. (Рис. сайта umm-usa.com)

Вооружение «Мартлета» состояло из четырёх пулемётов калибра 12.7 мм и двух авиабомб по 113 кг, подвешиваемых под крыльями. Кроме того, под каждым крылом монтировались счетверённые пусковые установки для восьми 27-кг неуправляемых ракет (НАР).

Истребитель «Мартлет» Мк.VI (FM-2) в полёте на авиашоу. Наши дни (Фото сайта p40kittyhawk.deviantart.com)

Обнаружив в ходе патрулирования неприятельскую подводную лодку в надводном положении, «Мартлет» атаковал её, используя крупнокалиберные пулемёты, авиабомбы или ракеты. Атаку истребителя завершал вооружённый глубинными бомбами торпедоносец «Авенджер».

Литература:

1. Шант К., Бишоп. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолёты: Иллюстрированная энциклопедия /Пер. с англ./ - М.: Омега, 2006.

2. Бешанов В.В. Энциклопедия авианосцев/Под общей редакцией А.Е.Тараса – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002 – (Библиотека военной истории).

3. Полмар Н. Авианосцы: В 2 т. Т.1/Пер. с англ. А.Г.Больных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – (Военно-историческая библиотека).

4. Больных А.Г. Авианосцы. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2013.

5. Кудишин И.В. Палубные истребители Второй мировой войны – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001.

6. Харук А.И. Истребители Второй Мировой. Самая полная энциклопедия – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

7. Котельников В.Р. «Спитфайр». Лучший истребитель Союзников – М.: ВЭРО Пресс: Яуза: ЭКСМО, 2010.

8. Харук А.И. Ударная авиация Второй Мировой – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012.

9. Харук А.И. «Зеро». Лучший истребитель – М.: Коллекция: Яуза: ЭКСМО, 2010.

10. Иванов С.В. Fairey «Firefly». Война в воздухе (№145) – Белорецк: ООО «АРС», 2005.

11. Иванов С.В. F8F «Bearcat». Война в воздухе (№146) – Белорецк: ООО «АРС», 2005.

12. Иванов С.В. F4U «Corsair». Война в воздухе (№109) – Белорецк: ООО «АРС», 2003.

13. Дорошкевич О. Самолёты Японии Второй мировой войны – Мн.: Харвест, 2004.

Интернет-ресурсы:

http://www.airwar.ru;

http://pro-samolet.ru;

http://wp.scn.ru;

http://www.aviastar.org;

http://wardrawings.be/WW2;

http://www.airpages.ru;

http://www.airaces.ru.

Продолжение следует…

Автор: AlexanderBrv