Тактический ракетный комплекс 2К5 «Коршун»

В начале пятидесятых годов советская оборонная промышленность начала разработку нескольких проектов тактических ракетных комплексов. Уже к концу десятилетия на вооружение был принят ряд новых образцов этого класса, отличавшихся друг от друга различными особенностями конструкции и характеристиками. Кроме того, на ранних стадиях разработки ракетных комплексов предлагались оригинальные варианты их архитектуры и принципов применения. Одним из самых интересных вариантов «нестандартного» тактического ракетного комплекса стала система 2К5 «Коршун».

В начале пятидесятых годов появилось оригинальное предложение, касавшееся развития перспективных тактических ракетных комплексов и основывавшееся на характерных чертах систем этого класса. На тот момент отсутствовала возможность оснащения ракет системами управления, из-за чего расчетная точность стрельбы на большие дальности оставляла желать лучшего. Как следствие, предлагалось компенсировать недостаточную точность различными методами. В случае с первыми отечественными тактическими ракетными комплексами точность компенсировалась мощностью специальной боевой части. Еще один проект должен был использовать иные принципы.

В очередном проекте предлагалось использовать подход, свойственный реактивным системам залпового огня. Вероятность поражения отдельной цели должна была повышаться за счет залповой стрельбы несколькими ракетами. Из-за таких особенностей работы и предлагаемых технических характеристик перспективный комплекс должен был представлять собой удачное сочетание РСЗО и тактической ракетной системы.

Комплексы "Коршун" на параде. Фото Militaryrussia.ru

Второй необычной особенностью перспективного проекта стал класс используемого двигателя. Все предыдущие ракетные комплексы комплектовались боеприпасами, оснащенными твердотопливными двигателями. Новое изделие с целью повышения основных характеристик предлагалось комплектовать двигателем на жидком топливе.

Работы над новой неуправляемой баллистической ракетой с жидкостным двигателем стартовали в 1952 году. Проектирование осуществлялось специалистами ОКБ-3 НИИ-88 (г. Подлипки). Работами руководил главный конструктор Д.Д. Севрук. На первом этапе работ инженеры сформировали общий облик перспективного боеприпаса, а также определили состав основных агрегатов. После завершения предварительного проектирования конструкторский коллектив представил новую разработку руководству военной промышленности.

Анализ представленной документации показал перспективы проекта. Предложенный тактический ракетный комплекс, предназначенный для залповой стрельбы, представлял определенный интерес для войск и мог найти применение в вооруженных силах. 19 сентября 1953 года вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым ОКБ-3 НИИ-88 должно было продолжить разработку перспективного проекта. Кроме того, оговаривался список предприятий-субподрядчиков, отвечающих за создание тех или иных компонентов комплекса.

Артиллерийская часть пусковой установки СМ-55, разработанная в 1955 году ленинградским ЦКБ-34, представляла собой платформу с креплениями для качающегося пакета направляющих. За счет имеющихся приводов платформа могла наводиться по горизонтали, поворачиваясь на 6° вправо и влево от продольной оси боевой машины. Кроме того, предусматривалась возможность вертикального наведения пакета направляющих с подъемом на угол до 52°. При этом из-за небольшого сектора горизонтального наведения стрельба осуществлялась только вперед, «через кабину», что в определенной мере ограничивало минимальный угол возвышения.

На качающемся устройстве пусковой установки крепился пакет направляющих для неуправляемых ракет. Пакет представлял собой устройство из шести направляющих, расположенных в два горизонтальных ряда по три. На внешней поверхности центральных направляющих имелись рамы, необходимые для соединения всех агрегатов в единый блок. Кроме того, там же располагались основные силовые элементы и гидравлика наведения пакета. Пакет направляющих оснащался электрической системой воспламенения, управляемой с пульта в кабине.

В составе изделия СМ-55 использовались унифицированные направляющие сравнительно простой конструкции. Для запуска ракеты предлагалось применять устройство из десяти колец-обойм, соединенных продольными балками. На внутренних стойках колец крепились четыре винтовые направляющие, при помощи которых осуществлялась первоначальная раскрутка ракеты. Из-за специфики распределения нагрузок при стрельбе кольца располагались с разными промежутками: с меньшими в «дульной» части и с большими у «казенника». При этом, в связи с конструкцией ракеты, винтовые направляющие не крепились к заднему кольцу и соединялись только со следующим.

После монтажа всего необходимого оборудования масса пусковой установки 2П5 достигала 18,14 т. При таком весе боевая машина могла развивать скорость до 55 км/ч. Запас хода превышал 500 км. Полноприводное шасси обеспечивало движение по пересеченной местности и преодоление различных препятствий. Боевая машина имела возможность передвижения с готовым к применению боекомплектом.

Ракета не имела никаких систем управления. Наведение на цель должно было производиться путем установки требуемых углов наведения пакета направляющих. Поворотом пусковой установки в горизонтальной плоскости выполнялось наведение по азимуту, а наклон систем изменял параметры траектории и, как следствие, дальность стрельбы. При стрельбе на максимальную дальность отклонение от точки прицеливания достигало 500-550 м. Столь низкую точность планировалось компенсировать залпами из шести ракет, в том числе с нескольких боевых машин.

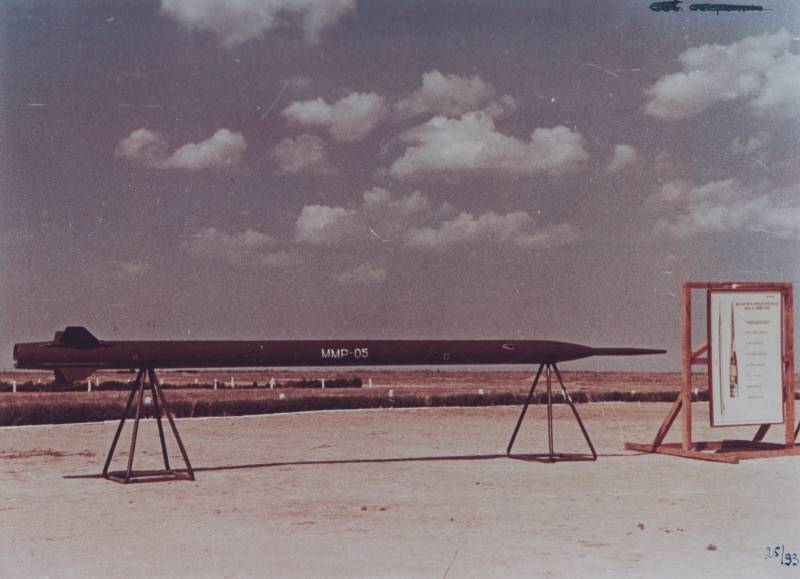

Известно, что в ходе разработки проекта «Коршун» ракеты 3Р7 стали основой для модификаций специального назначения. В 1956 году была разработана малая метеорологическая ракета ММР-05. От базового изделия она отличалась увеличенными габаритами и весом. За счет нового головного отсека с аппаратурой длина ракеты выросла до 7,01 м, масса – до 396 кг. В приборном отсеке имелась группа из четырех фотоаппаратов, а также термометры, манометры, радиоэлектронное и телеметрическое оборудование, аналогичное устанавливавшемуся на ракете МР-1. Также новая ракета получила радиолокационный ответчик для отслеживания траектории полета. За счет изменения параметров пусковой установки обеспечивалась возможность полета по баллистической траектории высотой до 50 км. На конечном участке траектории аппаратура спускалась на землю при помощи парашюта.

В 1958 году появилась метеорологическая ракета ММР-08. Она была примерно на метр длиннее ММР-05 и весила 485 кг. Использовался уже существующий приборный отсек с необходимой аппаратурой, а разница в размерах и массе была обусловлена увеличенным запасом топлива. Благодаря большему количеству горючего и окислителя ММР-08 могла подниматься на высоту до 80 км. С точки зрения эксплуатационных характеристик ракета почти не отличалась от предшественника.

Разработка неуправляемой тактической ракеты 3Р7 была завершена в 1954 году. В июле 54-го состоялся первый запуск опытного изделия с испытательного стенда. После развертывания серийного производства автомобилей ЯАЗ-214 у участников проекта «Коршун» появилась возможность построить опытную самоходную пусковую установку типа 2П5. Изготовление такой машины позволило начать испытания ракетного комплекса в полном составе. Полигонные проверки подтвердили расчетные характеристики нового оружия.

В 1956 году, по результатам испытаний, тактический ракетный комплекс 2К5 «Коршун» был рекомендован к серийному производству. Сборку боевых машин поручили Ижевскому машиностроительному заводу. В 1957 году предприятия-подрядчики передали вооруженным силам первые серийные экземпляры пусковых установок и неуправляемых ракет для них. Эта техника поступила в опытную эксплуатацию, однако не была принята на вооружение. 7 ноября комплексы «Коршун» впервые приняли участие в параде на Красной площади.

В ходе опытной эксплуатации новых тактических ракетных комплексов были выявлены некоторые минусы, серьезно затруднявшие их использование. В первую очередь, претензии вызвала низкая точность ракет, вместе малой мощностью фугасной боевой части ухудшавшая эффективность оружия. Отклонение до 500-550 м на максимальной дальности были приемлемым для ракет со специальными боевыми частями, но 50-килограммовый конвенциональный заряд не мог обеспечить приемлемое поражение цели при такой точности.

Также выяснилось, что ракета 3Р7 имеет недостаточную надежность при использовании в некоторых метеоусловиях. При низких температурах воздуха наблюдались отказы техники, вплоть до взрывов. Эта особенность оружия резко сокращала возможности по его применению и мешала нормальной эксплуатации.

Выявленные недостатки не позволяли полноценно использовать новейший ракетный комплекс, а также не оставляли возможности реализовывать на практике все его преимущества. По этой причине по завершении опытной эксплуатации было решено отказаться от дальнейшего производства и использования «Коршунов». В августе 1959-го и в феврале 1960 года вышли два постановления Совмина, оговаривавшие свертывание серийного производство компонентов комплекса 2К5 «Коршун». Менее чем за три года было построено не более нескольких десятков самоходных пусковых установок и несколько сотен ракет.

В 1957 году, почти одновременно с началом опытной эксплуатации «Коршунов», ученые «приняли на вооружение» малую метеорологическую ракету ММР-05. Первый рабочий запуск такого изделия состоялся 4 ноября на станции ракетного зондирования, расположенной на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа). До 18 февраля 1958-го метеорологи этой станции провели еще пять подобных исследований. Эксплуатация метеорологических ракет осуществлялась и на иных станциях. Особый интерес представляет запуск ракеты ММР-05, состоявшийся в последний день 1957 года. Стартовой площадкой для ракеты стала палуба судна «Обь», стоявшего на траверзе недавно открытой антарктической станции «Мирный».

Эксплуатация ракет ММР-08 началась в 1958 году. Эти изделия использовались учеными различных метеорологических лабораторий, в первую очередь расположенных в высоких широтах. До конца пятидесятых годов полярными метеостанциями использовались только ракеты, созданные на базе изделия 3Р7. В 1957 году было использовано три ракеты, в 58-м – 36, в 59-м – 18. В дальнейшем на смену ракетам ММР-05 и ММР-08 пришли более новые разработки с улучшенными характеристиками и современным целевым оборудованием.

Ввиду недостаточных характеристик ракеты и комплекса в целом в 1959-60 годах было принято решение о прекращении дальнейшей эксплуатации систем 2К5 «Коршун». До этого времени тактический ракетный комплекс так и не был принят на вооружении, оставаясь в опытной эксплуатации, которая показала невозможность его полноценной службы. Отсутствие реальных перспектив привело к отказу от комплекса с последующим списанием и утилизацией техники. Прекращение выпуска ракет 3Р7 также повлекло за собой остановку производства изделий ММР-05 и ММР-08, однако созданный запас позволял продолжать эксплуатацию до середины следующего десятилетия. По некоторым данным, до 1965 года было использовано не менее 260 ракет ММР-05 и более 540 ММР-08.

Почти все самоходные пусковые установки 2П5 были списаны и отправились на разделку или на переоборудование. Более не нужные баллистические ракеты были утилизированы. По имеющимся данным, лишь одна машина 2П5 / БМ-25 сохранилась в исходном виде и сейчас является экспонатом Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург). Вместе с боевой машиной в музее демонстрируются несколько макетов ракет 3Р7.

Проект 2К5 «Коршун» стал оригинальной попыткой совместить в одном комплексе все преимущества реактивных систем залпового огня и тактических баллистических ракет. От первых предлагалось взять возможность одновременного запуска нескольких ракет, позволяющую поразить цели на достаточно большой площади, а от вторых – дальность стрельбы и тактическое предназначение. Подобное совмещение качеств техники разных классов могло дать определенные преимущества перед существующими системами, однако недостатки конструкции ракет 3Р7 не дали реализовать весь имеющийся потенциал. В итоге комплекс «Коршун» не вышел из стадии опытной эксплуатации. Необходимо отметить, что в дальнейшем подобные идеи все же были реализованы в новых проектах дальнобойных РСЗО, поступивших на вооружение позже.

По материалам:

//russianarms.ru/

//dogswar.ru/

//rbase.new-factoria.ru/

//militaryrussia.ru/blog/topic-194.html

Широкорад А.Б. Отечественные минометы и реактивная артиллерия. – Мн., Харвест, 2000.

В начале пятидесятых годов появилось оригинальное предложение, касавшееся развития перспективных тактических ракетных комплексов и основывавшееся на характерных чертах систем этого класса. На тот момент отсутствовала возможность оснащения ракет системами управления, из-за чего расчетная точность стрельбы на большие дальности оставляла желать лучшего. Как следствие, предлагалось компенсировать недостаточную точность различными методами. В случае с первыми отечественными тактическими ракетными комплексами точность компенсировалась мощностью специальной боевой части. Еще один проект должен был использовать иные принципы.

В очередном проекте предлагалось использовать подход, свойственный реактивным системам залпового огня. Вероятность поражения отдельной цели должна была повышаться за счет залповой стрельбы несколькими ракетами. Из-за таких особенностей работы и предлагаемых технических характеристик перспективный комплекс должен был представлять собой удачное сочетание РСЗО и тактической ракетной системы.

Комплексы "Коршун" на параде. Фото Militaryrussia.ru

Второй необычной особенностью перспективного проекта стал класс используемого двигателя. Все предыдущие ракетные комплексы комплектовались боеприпасами, оснащенными твердотопливными двигателями. Новое изделие с целью повышения основных характеристик предлагалось комплектовать двигателем на жидком топливе.

Работы над новой неуправляемой баллистической ракетой с жидкостным двигателем стартовали в 1952 году. Проектирование осуществлялось специалистами ОКБ-3 НИИ-88 (г. Подлипки). Работами руководил главный конструктор Д.Д. Севрук. На первом этапе работ инженеры сформировали общий облик перспективного боеприпаса, а также определили состав основных агрегатов. После завершения предварительного проектирования конструкторский коллектив представил новую разработку руководству военной промышленности.

Анализ представленной документации показал перспективы проекта. Предложенный тактический ракетный комплекс, предназначенный для залповой стрельбы, представлял определенный интерес для войск и мог найти применение в вооруженных силах. 19 сентября 1953 года вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым ОКБ-3 НИИ-88 должно было продолжить разработку перспективного проекта. Кроме того, оговаривался список предприятий-субподрядчиков, отвечающих за создание тех или иных компонентов комплекса.

Артиллерийская часть пусковой установки СМ-55, разработанная в 1955 году ленинградским ЦКБ-34, представляла собой платформу с креплениями для качающегося пакета направляющих. За счет имеющихся приводов платформа могла наводиться по горизонтали, поворачиваясь на 6° вправо и влево от продольной оси боевой машины. Кроме того, предусматривалась возможность вертикального наведения пакета направляющих с подъемом на угол до 52°. При этом из-за небольшого сектора горизонтального наведения стрельба осуществлялась только вперед, «через кабину», что в определенной мере ограничивало минимальный угол возвышения.

На качающемся устройстве пусковой установки крепился пакет направляющих для неуправляемых ракет. Пакет представлял собой устройство из шести направляющих, расположенных в два горизонтальных ряда по три. На внешней поверхности центральных направляющих имелись рамы, необходимые для соединения всех агрегатов в единый блок. Кроме того, там же располагались основные силовые элементы и гидравлика наведения пакета. Пакет направляющих оснащался электрической системой воспламенения, управляемой с пульта в кабине.

В составе изделия СМ-55 использовались унифицированные направляющие сравнительно простой конструкции. Для запуска ракеты предлагалось применять устройство из десяти колец-обойм, соединенных продольными балками. На внутренних стойках колец крепились четыре винтовые направляющие, при помощи которых осуществлялась первоначальная раскрутка ракеты. Из-за специфики распределения нагрузок при стрельбе кольца располагались с разными промежутками: с меньшими в «дульной» части и с большими у «казенника». При этом, в связи с конструкцией ракеты, винтовые направляющие не крепились к заднему кольцу и соединялись только со следующим.

После монтажа всего необходимого оборудования масса пусковой установки 2П5 достигала 18,14 т. При таком весе боевая машина могла развивать скорость до 55 км/ч. Запас хода превышал 500 км. Полноприводное шасси обеспечивало движение по пересеченной местности и преодоление различных препятствий. Боевая машина имела возможность передвижения с готовым к применению боекомплектом.

Ракета не имела никаких систем управления. Наведение на цель должно было производиться путем установки требуемых углов наведения пакета направляющих. Поворотом пусковой установки в горизонтальной плоскости выполнялось наведение по азимуту, а наклон систем изменял параметры траектории и, как следствие, дальность стрельбы. При стрельбе на максимальную дальность отклонение от точки прицеливания достигало 500-550 м. Столь низкую точность планировалось компенсировать залпами из шести ракет, в том числе с нескольких боевых машин.

Известно, что в ходе разработки проекта «Коршун» ракеты 3Р7 стали основой для модификаций специального назначения. В 1956 году была разработана малая метеорологическая ракета ММР-05. От базового изделия она отличалась увеличенными габаритами и весом. За счет нового головного отсека с аппаратурой длина ракеты выросла до 7,01 м, масса – до 396 кг. В приборном отсеке имелась группа из четырех фотоаппаратов, а также термометры, манометры, радиоэлектронное и телеметрическое оборудование, аналогичное устанавливавшемуся на ракете МР-1. Также новая ракета получила радиолокационный ответчик для отслеживания траектории полета. За счет изменения параметров пусковой установки обеспечивалась возможность полета по баллистической траектории высотой до 50 км. На конечном участке траектории аппаратура спускалась на землю при помощи парашюта.

В 1958 году появилась метеорологическая ракета ММР-08. Она была примерно на метр длиннее ММР-05 и весила 485 кг. Использовался уже существующий приборный отсек с необходимой аппаратурой, а разница в размерах и массе была обусловлена увеличенным запасом топлива. Благодаря большему количеству горючего и окислителя ММР-08 могла подниматься на высоту до 80 км. С точки зрения эксплуатационных характеристик ракета почти не отличалась от предшественника.

Разработка неуправляемой тактической ракеты 3Р7 была завершена в 1954 году. В июле 54-го состоялся первый запуск опытного изделия с испытательного стенда. После развертывания серийного производства автомобилей ЯАЗ-214 у участников проекта «Коршун» появилась возможность построить опытную самоходную пусковую установку типа 2П5. Изготовление такой машины позволило начать испытания ракетного комплекса в полном составе. Полигонные проверки подтвердили расчетные характеристики нового оружия.

В 1956 году, по результатам испытаний, тактический ракетный комплекс 2К5 «Коршун» был рекомендован к серийному производству. Сборку боевых машин поручили Ижевскому машиностроительному заводу. В 1957 году предприятия-подрядчики передали вооруженным силам первые серийные экземпляры пусковых установок и неуправляемых ракет для них. Эта техника поступила в опытную эксплуатацию, однако не была принята на вооружение. 7 ноября комплексы «Коршун» впервые приняли участие в параде на Красной площади.

В ходе опытной эксплуатации новых тактических ракетных комплексов были выявлены некоторые минусы, серьезно затруднявшие их использование. В первую очередь, претензии вызвала низкая точность ракет, вместе малой мощностью фугасной боевой части ухудшавшая эффективность оружия. Отклонение до 500-550 м на максимальной дальности были приемлемым для ракет со специальными боевыми частями, но 50-килограммовый конвенциональный заряд не мог обеспечить приемлемое поражение цели при такой точности.

Также выяснилось, что ракета 3Р7 имеет недостаточную надежность при использовании в некоторых метеоусловиях. При низких температурах воздуха наблюдались отказы техники, вплоть до взрывов. Эта особенность оружия резко сокращала возможности по его применению и мешала нормальной эксплуатации.

Выявленные недостатки не позволяли полноценно использовать новейший ракетный комплекс, а также не оставляли возможности реализовывать на практике все его преимущества. По этой причине по завершении опытной эксплуатации было решено отказаться от дальнейшего производства и использования «Коршунов». В августе 1959-го и в феврале 1960 года вышли два постановления Совмина, оговаривавшие свертывание серийного производство компонентов комплекса 2К5 «Коршун». Менее чем за три года было построено не более нескольких десятков самоходных пусковых установок и несколько сотен ракет.

В 1957 году, почти одновременно с началом опытной эксплуатации «Коршунов», ученые «приняли на вооружение» малую метеорологическую ракету ММР-05. Первый рабочий запуск такого изделия состоялся 4 ноября на станции ракетного зондирования, расположенной на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа). До 18 февраля 1958-го метеорологи этой станции провели еще пять подобных исследований. Эксплуатация метеорологических ракет осуществлялась и на иных станциях. Особый интерес представляет запуск ракеты ММР-05, состоявшийся в последний день 1957 года. Стартовой площадкой для ракеты стала палуба судна «Обь», стоявшего на траверзе недавно открытой антарктической станции «Мирный».

Эксплуатация ракет ММР-08 началась в 1958 году. Эти изделия использовались учеными различных метеорологических лабораторий, в первую очередь расположенных в высоких широтах. До конца пятидесятых годов полярными метеостанциями использовались только ракеты, созданные на базе изделия 3Р7. В 1957 году было использовано три ракеты, в 58-м – 36, в 59-м – 18. В дальнейшем на смену ракетам ММР-05 и ММР-08 пришли более новые разработки с улучшенными характеристиками и современным целевым оборудованием.

Ввиду недостаточных характеристик ракеты и комплекса в целом в 1959-60 годах было принято решение о прекращении дальнейшей эксплуатации систем 2К5 «Коршун». До этого времени тактический ракетный комплекс так и не был принят на вооружении, оставаясь в опытной эксплуатации, которая показала невозможность его полноценной службы. Отсутствие реальных перспектив привело к отказу от комплекса с последующим списанием и утилизацией техники. Прекращение выпуска ракет 3Р7 также повлекло за собой остановку производства изделий ММР-05 и ММР-08, однако созданный запас позволял продолжать эксплуатацию до середины следующего десятилетия. По некоторым данным, до 1965 года было использовано не менее 260 ракет ММР-05 и более 540 ММР-08.

Почти все самоходные пусковые установки 2П5 были списаны и отправились на разделку или на переоборудование. Более не нужные баллистические ракеты были утилизированы. По имеющимся данным, лишь одна машина 2П5 / БМ-25 сохранилась в исходном виде и сейчас является экспонатом Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург). Вместе с боевой машиной в музее демонстрируются несколько макетов ракет 3Р7.

Проект 2К5 «Коршун» стал оригинальной попыткой совместить в одном комплексе все преимущества реактивных систем залпового огня и тактических баллистических ракет. От первых предлагалось взять возможность одновременного запуска нескольких ракет, позволяющую поразить цели на достаточно большой площади, а от вторых – дальность стрельбы и тактическое предназначение. Подобное совмещение качеств техники разных классов могло дать определенные преимущества перед существующими системами, однако недостатки конструкции ракет 3Р7 не дали реализовать весь имеющийся потенциал. В итоге комплекс «Коршун» не вышел из стадии опытной эксплуатации. Необходимо отметить, что в дальнейшем подобные идеи все же были реализованы в новых проектах дальнобойных РСЗО, поступивших на вооружение позже.

По материалам:

//russianarms.ru/

//dogswar.ru/

//rbase.new-factoria.ru/

//militaryrussia.ru/blog/topic-194.html

Широкорад А.Б. Отечественные минометы и реактивная артиллерия. – Мн., Харвест, 2000.

Автор: Glenn Witcher