Как Порт-Артур стал русской твердыней

Повод для захвата Порт-Артура. Циндао

Вопрос о занятии незамерзающего порта на Дальнем Востоке был постоянной проблемой России на Дальнем Востоке со второй половины XIX в. Последним толчком, заставившим Петербург поспешить с этим вопросом, стали действия Германии и Англии.

Британская империя уже имела несколько военно-морских баз на Дальнем Востоке — Сингапур, Гонконг и другие, но планировала получить новую базу в Северном Китае. Внимание англичан, германцев и русских привлекла бухта Циндао (Киао-Чоу). В русском МИДе отмечали: «Стратегическое значение Циндао (Киао-Чоу), в силу его географического положения, громадно, оно отдает в руки занявшего его весь Шаньдун и открывает свободный доступ в Пекин, упраздняя все Печилийские укрепления как средства для обороны подступов к столице против владеющего названной бухтой».

В 1896-1897 гг. Берлин стал давить на Пекин, требуя передать Циндао Германии. Однако китайцы сопротивлялись, ссылаясь, что империя Цин решила создать на этом месте военное укрепление, защищающее от атак с моря и военно-морскую базу, для восстанавливаемого китайского флота. Кроме того, на Циндао, как зимнюю стоянку для флота претендовала Россия. Действительно, еще в 1895 г., в период переговоров с Японией, командовавший в это время соединенными эскадрами в Тихом океане вице-адмирал Тыртов 2-й на совещании со своими ближайшими сотрудниками — вице-адмиралом С. О. Макаровым и контр-адмиралом Е. И. Алексеевым указал именно на Циндао как на удобнейшую зимнюю стоянку русских судов. Эта стоянка была необходима русскому флоту, так как Владивосток замерзал, корейские порты были неудобны тем, что телеграф там находился в руках японцев. А стоянка в японских портах, которой Россия пользовалась раньше, после того как Россия в 1895 г. вместе с другими великими державами отняла у Японии значительную часть «китайского пирога», стала в будущем невозможной.

Однако германцы не стали ждать пока Пекин даст разрешение и решили взять порт по праву сильного, благо для этого нашелся повод. 4 ноября 1897 года китайские крестьяне на Шаньдунском полуострове убили двух германских миссионеров-католиков. Так Германия получила повод для агрессии. Германская пресса немедленно представила убийство двух миссионеров как угрозу всей германской нации. Получив это сообщение, кайзер Вильгельм II приказал флоту захватить шаньдунский порт Киао-Чоу. Берлин выставил внушительные претензии Поднебесной. Одним из пунктов была «аренда» порта Циндао (Киао-Чоу) на 99 лет в качестве военно-морской базы Германии плюс полоса прилегающей территории с портом Цзинтан, право на строительство железной дороги, на эксплуатацию местных природных ресурсов и т. д.

Вильгельм II отправил русскому царю телеграмму, в которой сообщал о самом факте нападения китайцев на католических миссионеров, находящихся под его личным покровительством. Кайзер писал, что он обязан наказать этих китайцев, и выражал уверенность, что Николай ничего не будет иметь против его решения отправить германскую эскадру в Циндао, чтобы действовать против «китайских разбойников». Вильгельм II отметил, что Циндао наиболее подходящая стоянка для германского флота, и что наказания необходимы и произведут хорошее впечатление на всех христиан.

Николай II, который обещал китайцам сохранить цельность их территории, мог проявить твердость и не дать германцам закрепиться на континенте, да ещё около русских баз, де-факто в русской сфере влияния. Китайский сановник Ли Хунчжан, узнав о решимости германцев занять Циндао, бросился к русским и надеялся на выполнение тайных обещаний и помощь в выдворении немцев из Шаньдуна. Однако Николай не стал жестко противостоять планам Германии. Вышедшая уже в море на помощь китайцам эскадра была отозвана и царь в самой мягкой манере написал Вильгельму, что «очень удивлен» планами Германии в Китае, что он не может быть ни «за» ни «против» отправки германской эскадры в Циндао, поскольку недавно выяснилось, что стоянка там оставалась за русскими судами только временно, а именно на зиму 1895-1896 гг. При этом Николай II высказал опасения, что строгие меры наказания только вызовут волнения, произведут тяжелое впечатление на Дальнем Востоке и расширят или углубят пропасть, уже и без того существующую между христианами и китайцами. Кайзер в ответ пригласил русский флот провести зимний период в Киао-Чоу.

Германская линия победила и Николай в очередной раз проявил мягкость. Политика Петербурга не пускать западные державы в Центральный и Северный Китай получила решающую пробоину. Утром 2 ноября 1897 г. три германских корабля под началом контр-адмирала Отто фон Дидерихса вошли в бухту Циндао, высадили 200 человек десанта и разрушили телеграфную линию. Уступая угрозе германского адмирала, начальник китайского гарнизона очистил порт и укрепления и отступил, оставив в руках немцев орудия, боеприпасы и все запасы. В помощь германской эскадре Тихого океана была немедленно отправлена вновь сформированная из четырех кораблей 2-я крейсерская дивизия под командованием брата императора принца Генриха. Отправка этих судов происходила с большим шумом и рядом патриотических манифестаций.

Потеряв надежду на помощь извне, Китай вступил с Германией в новые переговоры и в конце декабря 1897 г. заключил с ней особое соглашение, по которому Германия получала право на арендное пользование бухтой Циндао в течение 99 лет. Германцы действовали очень быстро: за несколько лет Циндао превратился из маленькой рыбацкой деревушки в 60-тысячный город с многочисленными промышленными предприятиями и мощной крепостью. На Циндао стала базироваться Восточно-азиатская крейсерская эскадра. Таким образом, Германская империя получила стратегический опорный пункт в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стала претендовать на кусок «шкуры китайского дракона». Германское правительство воспользовалось шаньдуньским инцидентом и внесло в рейхстаг проект об усилении флота. Правда, японцы обиду не забудут и в 1914 году, воспользовавшись Первой мировой войной, отнимут Циндао у Германии.

Захват Порт-Артура

Понятно, что это событие вызвало цепную реакцию. Неизбежны были новые захваты китайских территорий и первым на очереди был один из самых лакомых кусочков Китая Порт-Артур, который могли занять британцы или японцы. Теперь России ничего не оставалось делать, как присоединиться к разделу Поднебесной и занять Порт-Артур и Дальний. Николай II сообщил Витте: «Вы знаете, Сергей Юльевич, я решил оккупировать Порт-Артур и Дайрен. Наши корабли с войсками уже направлены сюда». Витте, который в этот период настаивал на более осторожной политике в Китае, сказал великому князю Александру Михайловичу: Ваше Высочество, запомните этот день: этот фатальный шаг будет иметь несчастливые результаты».

Стоит отметить, что удобная гавань на южной оконечности Ляодунского полуострова получила своё название от британцев. Эту гавань впервые использовали англичане в ходе Второй опиумной войны. Ближайшей базой британской эскадры, действовавшей в Печилийском заливе, был Гонконг, расположенный вдали на многие сотни миль. Поэтому англичане создали временную базу на Ляодунском (Квантунском) полуострове. В августе 1860 года в этой гавани чинился корабль английского лейтенанта Уильяма К. Артура, по имени которого и назвали порт. По другой версии гавань получила название в честь легендарного короля кельтов Артура.

После окончания Второй опиумной войны гавань Порт-Артура опустела, здесь находилось только маленькое китайское рыбацкое селение. Только в 1880-е годы, когда началось противостояние с Францией из-за Вьетнама, китайцы начали строительство военно-морской базы в стратегически важном заливе Люйшунь. Здесь было решено возвести две сильные морские крепости на обоих берегах пролива, ведущего в Печилийский залив, — Порт-Артур (китайское название Люйшунь) и Вэйхайвэй (Вэйхэй). Расстояние между этими портами около 160 км. Выбор места для обоих портов-крепостей был очень удачен. Фактически эти крепости стали второй линией обороны Пекина, после фортов порта Дагу. Руководил постройкой укреплений Порт-Артура германский инженер майор Константин фон Ганнекен. Около десяти лет свыше четырех тысяч китайцев строили крепость и порт. В 1892 г. работы были в основном закончены.

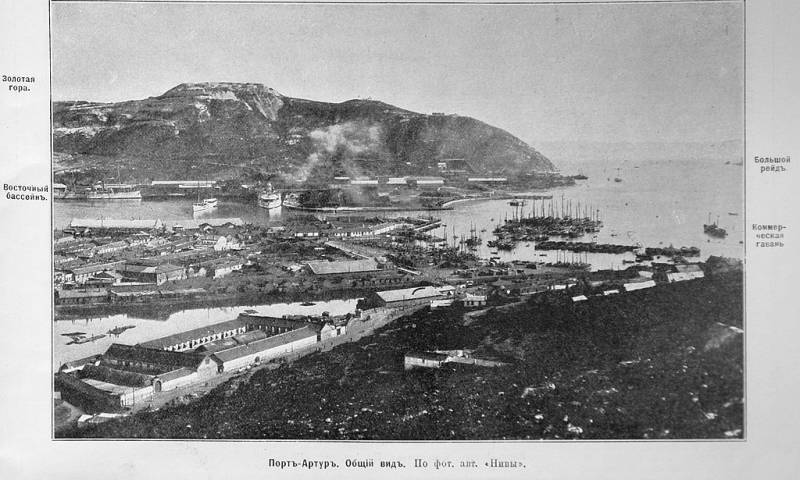

Люйшунь стал одной из баз Бэйянского флота империи Цин. Для благоустройства порта был выкопан Восточный бассейн размерами 530 х 320 м и глубиной при отливе 5 м, а во время прилива — более 8 м, с гранитной облицовкой. Ширина входа в бассейн составляла 80 м. Вокруг бассейна расположились мастерские и другие портовые сооружения, дававшие возможность производить ремонт судов любой сложности. В результате в Люйшуне размещались основные ремонтные мощности Бэйянского флота: в Восточный бассейн выходили два дока — 400-футовый (120 м) док для ремонта броненосцев и крейсеров, и малый док для ремонта миноносцев. Дноуглубительные работы, проведенные в бухте, позволили довести глубину внутреннего рейда и входа в бухту до 20 футов (6,1 м).

21 ноября 1894 года в ходе первой японско-китайской войны Люйшунь пал, вследствие полного развала системы обороны и дезертирства китайского командования, а также запрета Бэйянскому флоту со стороны дать решающий бой японскому флоту на внешнем рейде Люйшуня. Остатки гарнизона под командованием генерала Сюй Бандао прорвались и соединились с основными силами главнокомандующего китайскими войсками в Маньчжурии генерала Сун Цина. Люйшунь заняли японцы, захватившие в крепости огромные трофеи. При этом японские войска устроили в Люйшуне беспощадную 4-дневную резню под предлогом того, что в городе были обнаружены останки пленных японских солдат. Было вырезано около 20 тыс. китайцев, независимо от пола и возраста. Оставили в живых только несколько десятков человек, которые должны были захоронить убитых. Таким образом, японские зверства времен Второй мировой войны имели давнюю историю.

Командующий Тихоокеанской эскадрой Фёдор Васильевич Дубасов. Под его командованием в декабре 1897 года эскадра вошла в Порт-Артур, хотя сам Дубасов был противником устройства базы Тихоокеанского флота в этом порту, предпочитая ему бухту Мозампо

Однако Петербург принял решение занять Порт-Артур. 29 ноября 1897 г. контр-адмиралу Дубасову было послано по телеграфу приказание немедленно по получении этой телеграммы отправить в Порт-Артур отряд из трех кораблей. «Отряд должен спешить, — говорилось в депеше, — и по прибытии оставаться в этом порту впредь до распоряжения, причем судам быть готовым ко всяким случайностям. Сохраните поручение в строжайшем секрете даже от командиров; его должны знать только вы и Реунов. Официально назначьте посылку отряда в какой-нибудь другой порт. Остальные суда эскадры держите в полной готовности; уведомьте срочно о получении телеграммы и о выходе отряда».

В ночь на 1 декабря эскадра контр-адмирала Реунова вышла из Нагасаки. Если бы в Порт-Артуре оказались англичане, то Реунов должен был ждать указаний Петербурга и ограничиться протестом. Но англичан в Порт-Артуре не оказалось. Когда 4 декабря задержанный в пути свежим ветром отряд Реунова появился на внешнем рейде, там находились только китайские суда. Английская канонерская лодка «Дафнэ» пришла в Порт-Артур только 6 декабря и через некоторое время ушла.

Контр-адмирал Дубасов считал необходимым наряду с Порт-Артуром занять и Талиенван. Он телеграфировал в Петербург: «Без поддержки Талиенвана — Порт-Артур мог быть изолирован, и связь их обоих с внутренней базой могла быть прервана». 3 декабря в три часа ночи Дубасову было отправлено приказание царя Николая II немедленно послать в бухту Талиенван один крейсер и две канонерские лодки. «Невозможно позволить англичанам хозяйничать на севере», — телеграфировал великий князь Алексей Александрович.

8 и 9 декабря крейсер «Дмитрий Донской» и канонерские лодки «Сивуч» и «Гремящий» вошли в гавань Талиенвана. Британских кораблей там не оказалось. 17 декабря в Порт-Артур пришла канонерка «Кореец». Одновременно с ней пришли на внешний рейд и встали на якорь два британских крейсера, но вскоре они ушли. Таким образом, русский флот занял Порт-Артур. Наступила очередь дипломатии.

Продолжение следует…

Вопрос о занятии незамерзающего порта на Дальнем Востоке был постоянной проблемой России на Дальнем Востоке со второй половины XIX в. Последним толчком, заставившим Петербург поспешить с этим вопросом, стали действия Германии и Англии.

Британская империя уже имела несколько военно-морских баз на Дальнем Востоке — Сингапур, Гонконг и другие, но планировала получить новую базу в Северном Китае. Внимание англичан, германцев и русских привлекла бухта Циндао (Киао-Чоу). В русском МИДе отмечали: «Стратегическое значение Циндао (Киао-Чоу), в силу его географического положения, громадно, оно отдает в руки занявшего его весь Шаньдун и открывает свободный доступ в Пекин, упраздняя все Печилийские укрепления как средства для обороны подступов к столице против владеющего названной бухтой».

В 1896-1897 гг. Берлин стал давить на Пекин, требуя передать Циндао Германии. Однако китайцы сопротивлялись, ссылаясь, что империя Цин решила создать на этом месте военное укрепление, защищающее от атак с моря и военно-морскую базу, для восстанавливаемого китайского флота. Кроме того, на Циндао, как зимнюю стоянку для флота претендовала Россия. Действительно, еще в 1895 г., в период переговоров с Японией, командовавший в это время соединенными эскадрами в Тихом океане вице-адмирал Тыртов 2-й на совещании со своими ближайшими сотрудниками — вице-адмиралом С. О. Макаровым и контр-адмиралом Е. И. Алексеевым указал именно на Циндао как на удобнейшую зимнюю стоянку русских судов. Эта стоянка была необходима русскому флоту, так как Владивосток замерзал, корейские порты были неудобны тем, что телеграф там находился в руках японцев. А стоянка в японских портах, которой Россия пользовалась раньше, после того как Россия в 1895 г. вместе с другими великими державами отняла у Японии значительную часть «китайского пирога», стала в будущем невозможной.

Однако германцы не стали ждать пока Пекин даст разрешение и решили взять порт по праву сильного, благо для этого нашелся повод. 4 ноября 1897 года китайские крестьяне на Шаньдунском полуострове убили двух германских миссионеров-католиков. Так Германия получила повод для агрессии. Германская пресса немедленно представила убийство двух миссионеров как угрозу всей германской нации. Получив это сообщение, кайзер Вильгельм II приказал флоту захватить шаньдунский порт Киао-Чоу. Берлин выставил внушительные претензии Поднебесной. Одним из пунктов была «аренда» порта Циндао (Киао-Чоу) на 99 лет в качестве военно-морской базы Германии плюс полоса прилегающей территории с портом Цзинтан, право на строительство железной дороги, на эксплуатацию местных природных ресурсов и т. д.

Вильгельм II отправил русскому царю телеграмму, в которой сообщал о самом факте нападения китайцев на католических миссионеров, находящихся под его личным покровительством. Кайзер писал, что он обязан наказать этих китайцев, и выражал уверенность, что Николай ничего не будет иметь против его решения отправить германскую эскадру в Циндао, чтобы действовать против «китайских разбойников». Вильгельм II отметил, что Циндао наиболее подходящая стоянка для германского флота, и что наказания необходимы и произведут хорошее впечатление на всех христиан.

Николай II, который обещал китайцам сохранить цельность их территории, мог проявить твердость и не дать германцам закрепиться на континенте, да ещё около русских баз, де-факто в русской сфере влияния. Китайский сановник Ли Хунчжан, узнав о решимости германцев занять Циндао, бросился к русским и надеялся на выполнение тайных обещаний и помощь в выдворении немцев из Шаньдуна. Однако Николай не стал жестко противостоять планам Германии. Вышедшая уже в море на помощь китайцам эскадра была отозвана и царь в самой мягкой манере написал Вильгельму, что «очень удивлен» планами Германии в Китае, что он не может быть ни «за» ни «против» отправки германской эскадры в Циндао, поскольку недавно выяснилось, что стоянка там оставалась за русскими судами только временно, а именно на зиму 1895-1896 гг. При этом Николай II высказал опасения, что строгие меры наказания только вызовут волнения, произведут тяжелое впечатление на Дальнем Востоке и расширят или углубят пропасть, уже и без того существующую между христианами и китайцами. Кайзер в ответ пригласил русский флот провести зимний период в Киао-Чоу.

Германская линия победила и Николай в очередной раз проявил мягкость. Политика Петербурга не пускать западные державы в Центральный и Северный Китай получила решающую пробоину. Утром 2 ноября 1897 г. три германских корабля под началом контр-адмирала Отто фон Дидерихса вошли в бухту Циндао, высадили 200 человек десанта и разрушили телеграфную линию. Уступая угрозе германского адмирала, начальник китайского гарнизона очистил порт и укрепления и отступил, оставив в руках немцев орудия, боеприпасы и все запасы. В помощь германской эскадре Тихого океана была немедленно отправлена вновь сформированная из четырех кораблей 2-я крейсерская дивизия под командованием брата императора принца Генриха. Отправка этих судов происходила с большим шумом и рядом патриотических манифестаций.

Потеряв надежду на помощь извне, Китай вступил с Германией в новые переговоры и в конце декабря 1897 г. заключил с ней особое соглашение, по которому Германия получала право на арендное пользование бухтой Циндао в течение 99 лет. Германцы действовали очень быстро: за несколько лет Циндао превратился из маленькой рыбацкой деревушки в 60-тысячный город с многочисленными промышленными предприятиями и мощной крепостью. На Циндао стала базироваться Восточно-азиатская крейсерская эскадра. Таким образом, Германская империя получила стратегический опорный пункт в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стала претендовать на кусок «шкуры китайского дракона». Германское правительство воспользовалось шаньдуньским инцидентом и внесло в рейхстаг проект об усилении флота. Правда, японцы обиду не забудут и в 1914 году, воспользовавшись Первой мировой войной, отнимут Циндао у Германии.

Захват Порт-Артура

Понятно, что это событие вызвало цепную реакцию. Неизбежны были новые захваты китайских территорий и первым на очереди был один из самых лакомых кусочков Китая Порт-Артур, который могли занять британцы или японцы. Теперь России ничего не оставалось делать, как присоединиться к разделу Поднебесной и занять Порт-Артур и Дальний. Николай II сообщил Витте: «Вы знаете, Сергей Юльевич, я решил оккупировать Порт-Артур и Дайрен. Наши корабли с войсками уже направлены сюда». Витте, который в этот период настаивал на более осторожной политике в Китае, сказал великому князю Александру Михайловичу: Ваше Высочество, запомните этот день: этот фатальный шаг будет иметь несчастливые результаты».

Стоит отметить, что удобная гавань на южной оконечности Ляодунского полуострова получила своё название от британцев. Эту гавань впервые использовали англичане в ходе Второй опиумной войны. Ближайшей базой британской эскадры, действовавшей в Печилийском заливе, был Гонконг, расположенный вдали на многие сотни миль. Поэтому англичане создали временную базу на Ляодунском (Квантунском) полуострове. В августе 1860 года в этой гавани чинился корабль английского лейтенанта Уильяма К. Артура, по имени которого и назвали порт. По другой версии гавань получила название в честь легендарного короля кельтов Артура.

После окончания Второй опиумной войны гавань Порт-Артура опустела, здесь находилось только маленькое китайское рыбацкое селение. Только в 1880-е годы, когда началось противостояние с Францией из-за Вьетнама, китайцы начали строительство военно-морской базы в стратегически важном заливе Люйшунь. Здесь было решено возвести две сильные морские крепости на обоих берегах пролива, ведущего в Печилийский залив, — Порт-Артур (китайское название Люйшунь) и Вэйхайвэй (Вэйхэй). Расстояние между этими портами около 160 км. Выбор места для обоих портов-крепостей был очень удачен. Фактически эти крепости стали второй линией обороны Пекина, после фортов порта Дагу. Руководил постройкой укреплений Порт-Артура германский инженер майор Константин фон Ганнекен. Около десяти лет свыше четырех тысяч китайцев строили крепость и порт. В 1892 г. работы были в основном закончены.

Люйшунь стал одной из баз Бэйянского флота империи Цин. Для благоустройства порта был выкопан Восточный бассейн размерами 530 х 320 м и глубиной при отливе 5 м, а во время прилива — более 8 м, с гранитной облицовкой. Ширина входа в бассейн составляла 80 м. Вокруг бассейна расположились мастерские и другие портовые сооружения, дававшие возможность производить ремонт судов любой сложности. В результате в Люйшуне размещались основные ремонтные мощности Бэйянского флота: в Восточный бассейн выходили два дока — 400-футовый (120 м) док для ремонта броненосцев и крейсеров, и малый док для ремонта миноносцев. Дноуглубительные работы, проведенные в бухте, позволили довести глубину внутреннего рейда и входа в бухту до 20 футов (6,1 м).

21 ноября 1894 года в ходе первой японско-китайской войны Люйшунь пал, вследствие полного развала системы обороны и дезертирства китайского командования, а также запрета Бэйянскому флоту со стороны дать решающий бой японскому флоту на внешнем рейде Люйшуня. Остатки гарнизона под командованием генерала Сюй Бандао прорвались и соединились с основными силами главнокомандующего китайскими войсками в Маньчжурии генерала Сун Цина. Люйшунь заняли японцы, захватившие в крепости огромные трофеи. При этом японские войска устроили в Люйшуне беспощадную 4-дневную резню под предлогом того, что в городе были обнаружены останки пленных японских солдат. Было вырезано около 20 тыс. китайцев, независимо от пола и возраста. Оставили в живых только несколько десятков человек, которые должны были захоронить убитых. Таким образом, японские зверства времен Второй мировой войны имели давнюю историю.

Командующий Тихоокеанской эскадрой Фёдор Васильевич Дубасов. Под его командованием в декабре 1897 года эскадра вошла в Порт-Артур, хотя сам Дубасов был противником устройства базы Тихоокеанского флота в этом порту, предпочитая ему бухту Мозампо

Однако Петербург принял решение занять Порт-Артур. 29 ноября 1897 г. контр-адмиралу Дубасову было послано по телеграфу приказание немедленно по получении этой телеграммы отправить в Порт-Артур отряд из трех кораблей. «Отряд должен спешить, — говорилось в депеше, — и по прибытии оставаться в этом порту впредь до распоряжения, причем судам быть готовым ко всяким случайностям. Сохраните поручение в строжайшем секрете даже от командиров; его должны знать только вы и Реунов. Официально назначьте посылку отряда в какой-нибудь другой порт. Остальные суда эскадры держите в полной готовности; уведомьте срочно о получении телеграммы и о выходе отряда».

В ночь на 1 декабря эскадра контр-адмирала Реунова вышла из Нагасаки. Если бы в Порт-Артуре оказались англичане, то Реунов должен был ждать указаний Петербурга и ограничиться протестом. Но англичан в Порт-Артуре не оказалось. Когда 4 декабря задержанный в пути свежим ветром отряд Реунова появился на внешнем рейде, там находились только китайские суда. Английская канонерская лодка «Дафнэ» пришла в Порт-Артур только 6 декабря и через некоторое время ушла.

Контр-адмирал Дубасов считал необходимым наряду с Порт-Артуром занять и Талиенван. Он телеграфировал в Петербург: «Без поддержки Талиенвана — Порт-Артур мог быть изолирован, и связь их обоих с внутренней базой могла быть прервана». 3 декабря в три часа ночи Дубасову было отправлено приказание царя Николая II немедленно послать в бухту Талиенван один крейсер и две канонерские лодки. «Невозможно позволить англичанам хозяйничать на севере», — телеграфировал великий князь Алексей Александрович.

8 и 9 декабря крейсер «Дмитрий Донской» и канонерские лодки «Сивуч» и «Гремящий» вошли в гавань Талиенвана. Британских кораблей там не оказалось. 17 декабря в Порт-Артур пришла канонерка «Кореец». Одновременно с ней пришли на внешний рейд и встали на якорь два британских крейсера, но вскоре они ушли. Таким образом, русский флот занял Порт-Артур. Наступила очередь дипломатии.

Продолжение следует…

Автор: Скил