Крейсера проекта 26 и 26-бис. Часть 7. «Максим Горький» против «Картечницы Гатлинга» и тяжёлых крейсеров

На дистанции решительного боя «Могами» для «Максима Горького» был наиболее опасным из всех описанных ранее крейсеров. Особого преимущества в скорости пристрелки у советского крейсера нет. Точных данных о времени полета японских 155-мм снарядов на 75 кбт у автора настоящей статьи нет, но известно, что их начальная скорость равна начальной скорости советских 180-мм снарядов. И хотя более тяжелые отечественные «гостинцы» будут терять скорость медленнее японских, все же разница во времени полета не будет столь существенной, как в случае с английским и американским крейсерами. Соответственно, какое-то преимущество советскому кораблю могло дать только превосходство в качестве ПУС, но мы не можем сказать, насколько оно велико.

На дистанции 75 кбт 70-мм вертикальная броня отечественных крейсеров уязвима для 155-мм японских снарядов, но верно и обратное: даже 140-мм броня, даже под наклоном 20 град не устоит против 97,5-кг бронебойного снаряда Б-1-П. То же касается и бронескосов над машинными и котельными отделениями «Могами» (60 мм), которые также не станут преградой для советских снарядов. Но в целом приходится констатировать, что защита обоих крейсеров недостаточна для противостояния вражеской артиллерии, а потому выиграет тот, кто сможет обеспечить большее количество попаданий в неприятеля. И здесь у «Могами» все же больше шансов: его 155-мм орудия по скорострельности как минимум не уступают советским 180-мм, кучность стрельбы японцев вполне хороша, но количество стволов в 1,67 раз больше. Конечно, содержание ВВ в японском снаряде (1,152 кг) почти вдвое ниже, чем у советского, что дает «Максиму Горькому» определенные преимущества, но нужно учитывать, что «Могами» намного крупнее. Стандартное водоизмещение крейсеров типа «Могами» составляло 12 400 т. и превосходство в размерах обеспечивало японскому кораблю большую устойчивость к повреждениям, нежели имел «Максим Горький». А потому «Могами» в бою на дистанции 75 кбт все же имел бы определенное превосходство.

Здесь надо сделать оговорку: во всех случаях автор настоящей статьи рассматривает ТТХ кораблей сразу после их постройки, но в случае с «Могами» следует сделать исключение, поскольку в своем первоначальном варианте данные крейсера были маломореходны (умудрялись получать повреждения корпусов на тихой воде, просто развивая полную скорость), и только немедленная модернизация сделала их полноценными боевыми кораблями. А после этой модернизации стандартное водоизмещение того же «Микума» как раз и достигло 12 400 тонн.

Итак, на основных дистанциях боя «Могами» превзошел «Максима Горького», но на больших дистанциях (90 кбт и дальше) преимущество имел бы уже советский крейсер: здесь палубное бронирование «Могами» никак не могло сопротивляться 180-мм снарядам, в то время как «Максим Горький» оставался бы для орудий японского крейсера неуязвим — ни борт, ни палубу крейсера проекта 26-бис на таких дистанциях 155-мм снаряды не брали. Но следует учесть, что, в отличие от «Бруклина» и «Белфаста», в столкновении против «Могами» «Максим Горький» не имел превосходства в скорости и не мог выбирать подходящую дистанцию боя, зато мог удерживать сложившуюся, поскольку скорости обоих крейсеров были примерно равны.

Ну, а на коротких дистанциях превосходство «Могами» становилось подавляющим, поскольку к артиллерийскому превосходству добавлялось четыре трехтрубных 610-мм торпедных аппарата, что вдвое превосходило советский корабль по количеству и как бы не во столько же по качеству: торпед, равных японским «лонг лэнсам», тогда не было ни у кого в мире.

Таким образом, в оценке возможного противостояния «Могами» в его 155-мм ипостаси и «Максима Горького» следует диагностировать определенное превосходство японского крейсера. Но тот факт, что советский корабль, будучи в полтора раза меньше, тем не менее вовсе не выглядит «мальчиком для битья», а на дальних дистанциях даже превосходит своего соперника, говорит о многом.

В целом же из сравнения «Максима Горького» с легкими крейсерами ведущих морских держав можно констатировать следующее. Именно решение оснастить советские корабли 180-мм артиллерией обеспечило им преимущество над «шестидюймовыми» крейсерами, которое последние не могли компенсировать ни большими размерами, ни лучшей защитой. Единственный корабль, несущий 155-мм артиллерию и получивший (не подавляющее) превосходство над советским крейсером («Могами») оказался в полтора раза крупнее «Максима Горького».

Перейдем теперь к тяжелым крейсерам, и начнем все с того же «Могами», сменившего свои 15*155-мм орудий на 10*203,2-мм. Это сразу же сделало советский крейсер ощутимо слабее на дальних дистанциях. Японцы могут вести пристрелку пятиорудийными полузалпами, в каждом из которых стреляет только одно орудие в башне, т.е. влияния газов соседних орудий нет совсем. У советского крейсера с его орудиями в одной люльке при попеременной стрельбе четырех- и пятиорудийными залпами такое влияние все же будет, поэтому на больших дистанциях следует ожидать несколько худшей кучности, чем у японцев. При этом японская восьмидюймовка мощнее: ее 125,85-кг снаряд нес 3,11 кг ВВ, что в полтора раза больше чем у отечественного 180-мм «бронебоя». Также японский крейсер остается сильнее советского на средней и малой дистанции: если раньше его превосходство обеспечивалось возможностью «достать» противника большим количеством попаданий, то теперь — большей мощностью снаряда. С 203-мм орудиями «Могами» демонстрирует уже явное преимущество над «Максимом Горьким», но при этом сам он отнюдь не является неуязвимым: на любой дистанции боя для 180-мм снарядов советского крейсера проницаемы либо борта, либо палуба «японца», а «картонные» башни «Могами» чрезвычайно уязвимы на всех дистанциях боя. Иными словами, превосходство «восьмидюймового» «Могами» по сравнению с им же «шестидюймовым» выросло, «Максим Горький» определенно слабее, и все же какие-то шансы на победу у него все равно есть.

«Максим Горький» против «Адмирала Хиппера»

Тяжелый крейсер "Принц Ойген"

Крейсера типа «Адмирал Хиппер» не считаются удачными кораблями. Очень удачно о них выразился В. Кофман в своей монографии «Принцы кригсмарине: тяжелые крейсера третьего рейха»:

«Высокое состояние германской техники и инженерной мысли просто не позволяло создать явно неудачный проект, хотя в случае крейсеров типа «Адмирал Хиппер» можно отчасти говорить о том, что такая попытка была все-таки сделана».

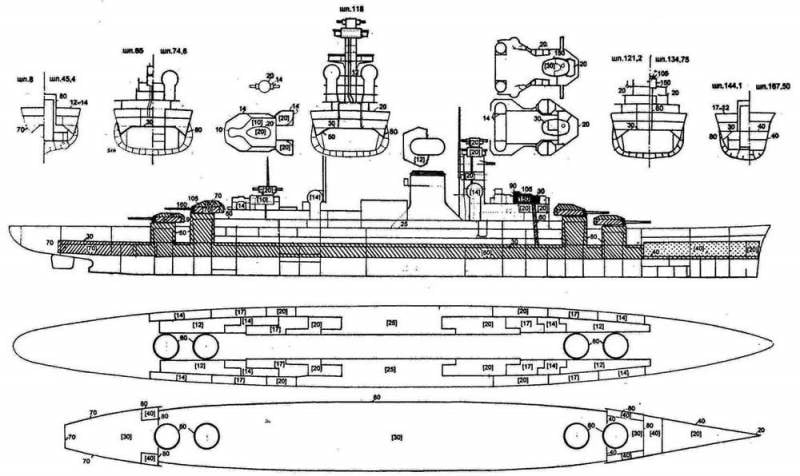

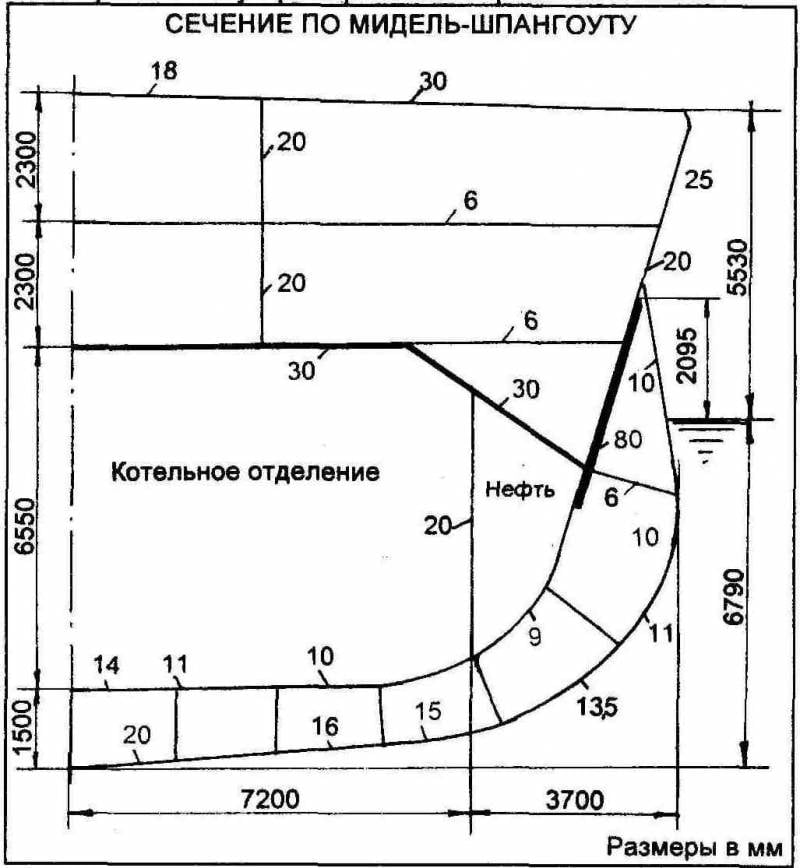

Отчасти тому причиной весьма архаичная схема бронирования, почти что без изменений (не считая таковыми изменения толщин брони), позаимствованная у легких германских крейсеров. Бронепояс «Адмирала Хиппера» был очень протяженным, он защищал надводный борт почти по всей длине, прикрывая котельные, машинные отделения и артпогреба и еще немного сверх того, выступая за барбеты носовой и кормовой башен. Но это, естественно, сказалось на его толщине — 80 мм под углом в 12,5 град. В оконечностях пояса цитадель замыкалась 80 мм траверзами. Но и после траверзов бронепояс продолжался: в корму толщиной 70 мм, а в нос — 40 мм, в трех метрах от форштевня — 30 мм.

Имелось также две бронепалубы, верхняя и главная. Верхняя простиралась над цитаделью (в корме даже чуть дальше) и имела толщину 25 мм над котельными отделениями и 12-20 мм в прочих местах. Предполагалось, что она сыграет роль активатора взрывателя для снарядов, отчего те, возможно, детонируют в междупалубном пространстве, не дойдя до главной бронепалубы. Последняя на всем протяжении цитадели имела толщину 30 мм, лишь в районах башен утолщаясь до 40 мм. Конечно, у главной бронепалубы были в наличии традиционные для германских кораблей скосы, имевшие те же 30 мм толщины и примыкавшие к нижней кромке броневого пояса. Горизонтальная часть главной бронепалубы располагалась примерно на метр ниже верхней кромки бронепояса.

Башни главного калибра крейсера «Адмирал Хиппер» несли довольно тяжелую броню: 160 мм лоб, от которого вверх уходила сильно скошенная 105-мм бронеплита, остальные стенки имели 70-80 мм брони. Барбеты на всем протяжении вплоть до главной бронепалубы имели равную толщину 80 мм. Рубка имела 150 мм стенки и 50 мм крышу, кроме того было и иное местное бронирование: дальномерные посты, КДП и еще ряд важных помещений имели 20-мм защиту, и т.д.

Система управления огнем германского тяжелого крейсера, вероятно, была самой лучшей в мире (до появления артиллерийских радаров). Достаточно будет сказать, что «Адмирал Хиппер» имел целых три КДП. Кроме того, СУО вышла воистину «неубиваемой», так как немцы умудрялись доходить до двойного и даже четырехкратного резервирования некоторых видов оборудования! Все это поглощало очень много веса, утяжеляя корабль, но на качестве ПУС сказывалось самым положительным образом. Восемь германских 203-мм пушек представляли собой шедевр артиллерийского дела — за счет обеспечения высочайшей начальной скорости снаряды летели настильно, чем достигался выигрыш в точности.

Что можно сказать о дуэльной ситуации «Максим Горький» против «Адмирал Хиппер»? Безусловно, советский крейсер не имеет зоны свободного маневрирования: на любой дальности восьмидюймовые снаряды его оппонента способны пробивать либо 70 мм борт или траверз цитадели, либо 50 мм бронепалубу. Германские пушки точнее (при ведении огня полузалпами германские снаряды не испытывают влияния пороховых газов из соседних орудий т.к. в полузалпе участвует только одно орудие каждой башни), скорострельность сопоставима, а немецкие ПУС — совершеннее. В этих условиях превосходство советского крейсера в количестве орудий на один ствол абсолютно ничего не решает.

И все же драка один на один «Адмирала Хиппера» и «Максима Горького» вовсе не будет «игрой в одни ворота». На дистанции решительного боя (75 кбт) бронебойный снаряд советского крейсера способен пробить и 80-мм бронепояс и 30-мм скос за ним, причем такая возможность сохраняется в достаточно большом диапазоне углов встречи с броней. Немецкие барбеты башен главного калибра также не дают защиты от советских 180-мм снарядов. А на больших дистанциях при стрельбе пониженно-боевыми зарядами, становятся уязвимыми бронепалубы германского крейсера, имеющие совокупную толщину 42-55 мм. Кроме этого, между верхней палубой (где расположена первая бронепалуба) и главной бронепалубой имеется более чем полтора межпалубных пространства небронированного борта — если советский снаряд попадет туда, то на его пути останется всего 30 мм главной бронепалубы.

При этом скорость германского крейсера даже на испытаниях при форсировании котлов составляла не более 32,5 узла, а в повседневной эксплуатации едва достигала 30 узлов. «Максим Горький» был безусловно быстроходнее и имел хорошие шансы «отступить на заранее подготовленные позиции». Конечно, германский тяжелый крейсер не мог выбирать дистанцию боя.

При этом следует принять во внимание интересный нюанс: германские полубронебойные снаряды по своему качеству были ближе к фугасным, нежели бронебойным, так, например, предельная толщина брони, которую был способен пробить полубронебойный снаряд на 50 кбт не превышала 100 мм. Как следствие, вести бой на 75 кбт подобными снарядами с крейсером, имевшим 70 мм вертикальной брони не имело особого смысла: бронепробития, быть может, и возможны, но через раз на третий. Поэтому защита советского корабля при всей ее недостаточности все же требовала от германских артиллеристов использования бронебойных снарядов, а те по содержанию ВВ (2,3 кг), не слишком отличались от советских 180-мм (1,97 кг).

Конечно, германский крейсер превосходил в бою «Максима Горького» на любой дистанции. Конечно, его артиллерия была мощнее, а защита — основательнее. Но удивительно то, что ни по какому из этих параметров в отдельности, ни по их совокупности «Адмирал Хиппер» не имел над крейсером проекта 26-бис решающего превосходства. Единственно, в чем германский тяжелый крейсер превосходил советский легкий — так это в боевой устойчивости, но опять же, как и в случае с «Могами», это было заслугой больших размеров германского крейсера. «Адмирал Хиппер» имел стандартное водоизмещение в 14 550 тонн, т.е. больше «Максима Горького» почти в 1,79 раза!

Сравнение с итальянским «Зарой» или американским «Уичитой», в общем-то, ничего не добавит к сделанным ранее выводам. Так же, как «Могами» и «Адмирал Хиппер», они за счет мощной 203-мм артиллерии могли поражать советский крейсер на любых дистанциях боя и в целом имели над ним превосходство, но их защита также была уязвима для 180-мм советских пушек, отчего бой с «Максимом Горьким» стал бы для них весьма небезопасным. Все указанные крейсера за счет своих размеров имели большую устойчивость в бою (чем крупнее корабль, тем сложнее его потопить), но при этом уступали советскому крейсеру в скорости. Ни один из вышеперечисленных тяжелых крейсеров не имел подавляющего превосходства над отечественным кораблем, при этом все они были значительно крупнее «Максима Горького». Тот же «Зара», к примеру, превосходил 26-бис стандартным водоизмещением более чем в 1,45 раза, а значит был и существенно дороже.

Таким образом, по своим боевым качествам «Максим Горький» занимал промежуточное положение между легкими и тяжелыми крейсерами — превосходя любой легкий крейсер мира он уступал тяжелым, но в значительно меньшей степени, чем его «шестидюймовые» собратья. От подавляющего большинства тяжелых крейсеров советский корабль мог уйти, но и бой с ними отнюдь не являлся для него смертным приговором.

Маленькая ремарка: некоторые уважаемые читатели настоящего цикла статей писали в комментариях, что подобное сравнение крейсеров «лоб в лоб» в дуэльной ситуации несколько оторвано от реальности. С этим можно (и нужно) согласиться. Подобные сравнения умозрительны: намного правильнее будет определять соответствие каждого конкретного крейсера тем задачам, которые перед ним ставились. «Белфаст» уступает «Максиму Горькому»? Так что ж с того! Он создавался для противостояния «шестидюймовым» крейсерам наподобие «Могами», а для этих целей сочетание его защиты и огневой мощи, пожалуй, оптимально. «Бруклин» слабее крейсера проекта 26-бис в дуэли? Так американским легким крейсерам предстояли ночные бои накоротке с японскими крейсерами и эсминцами, для чего «картечницы Гатлинга» подходили очень хорошо.

А вот задачей советских кораблестроителей было создать корабль-убийцу легких крейсеров в водоизмещении легкого крейсера и со скоростью легкого крейсера. И они со своей задачей справились на «отлично», создав неплохо защищенные, скороходные и надежные корабли. Но все же ключевым параметром, обеспечившим нашим крейсерам нужные им боевые качества, стало использование артиллерии калибра 180 мм.

На этом цикл статей, посвященный крейсерам проектов 26 и 26-бис, можно было бы закончить. Но следует все же сравнить зенитное вооружение «Максима Горького» с иностранными крейсерами и ответить на животрепещущий вопрос: если уж 180-мм пушки оказались настолько хороши, почему от них отказались на последующих сериях советских крейсеров?

И потому…

…окончание следует!

Автор: Андрей из Челябинска