Мировой кризис и «жёлтая угроза» привели к гонке вооружений стран АТР. Часть 4. Угроза появления «азиатского НАТО»

Основной противник Китая в АТР — Япония. Японо-китайские войны 1894-1895 и 1937-1945 гг. создали мощный фундамент взаимной неприязни. В настоящее время большинство китайцев и японцев испытывают друг к другу неприязнь. Так, в августе 2013 года был проведен опрос, который показал, что китайцы и японцы придерживаются самого плохого мнения друг о друге за последние девять лет. Около 93% жителей Японии негативно относятся к КНР, а в Китае 90% жителей терпеть не могут японцев. Судя по всему, это положение в ближайшее время не изменится. Более того, без прорыва в отношения двух азиатских держав отношения будут только ухудшаться.

Однако прорыв, который нормализует отношения двух стран, вряд ли произойдёт. Токио постепенно сбрасывает сковывающие его ограничения, которые были наложены в результате поражения во Второй мировой войне. Япония взяла курс на создание полноценных вооруженных сил, имеющих наступательные вооружения, развитие ВПК, военное сотрудничество с другими странами (Индией, Турцией, Францией и Великобританией). Очевидно, что вскоре Япония станет полноценной военной державой. А с учётом её экономической мощи — и одной из ведущих военных держав.

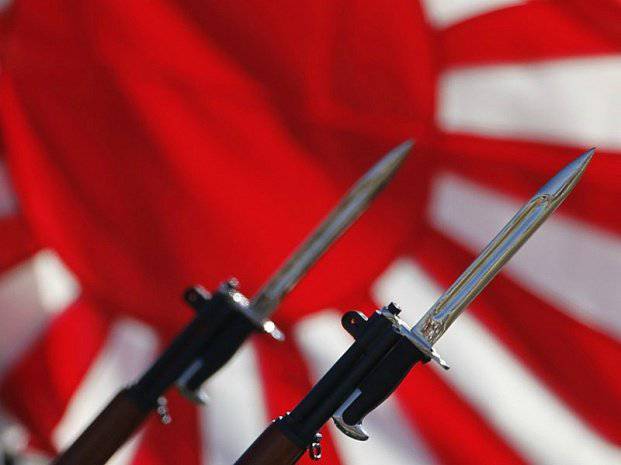

Знаков того, что Япония больше не намерена испытывать комплекс неполноценности по поводу своего участия во Второй мировой войне, становится всё больше. Так, в конце декабря 2013 года «милитаристский» храм Ясукуни в Токио посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Весной храм посетили 169 депутатов японского парламента. Большинство — из правящей Либерально-демократической партии и Партии возрождения Японии. Ранее храм, где поклоняются душам всех воинов, которые отдали жизнь за «императора и великую Японию», посетили заместитель главы правительства и министр финансов. В начале 2014 года почтил память защитников Японии министр МВД и коммуникаций Японии Еситака Синдо.

В целом японцев понять можно. Нельзя бесконечно каяться за ошибки предков. Японцев, как и немцев, назначили главными виновниками Второй мировой войны, хотя истинные зачинщики войны — Великобритания, США и частично Франция в лице «финансового интернационала» — остались в тени или даже записались в лагерь победителей и «невинных жертв» агрессии. Японская нация имеет полное право гордиться своей историей. Японские воины столетиями показывали себя умелым и сильным противником, вызывающим уважение.

Поэтому увеличение японского военного бюджета и наращивание возможностей ВС не должно вызывать удивления. Все страны АТР вооружаются, Япония — не исключение. Военный бюджет Японии довольно стабилен в последние годы: 2010 год — 53-54 млрд. долларов, 2012 год — около 57 млрд. долларов, 2013 год — 58 млрд. долларов, 2014 год — около 59 млрд. долларов. По своим военным расходам Япония уступает только США, Китаю и России, находясь примерно на одном уровне с такими признанными военными державами, как Великобритания и Франция, и обгоняя Германию, Саудовскую Аравию и Индию.

Формирование японской оборонной стратегии и военного бюджета Японии напрямую зависит от развития Китая и ситуации на Корейском полуострове. Не забывают в Токио следить и за ситуацией в России. Япония — противник развития ядерной и ракетной программ КНДР. Напряженность на Корейском полуострове и испытание Пхеньяном баллистической ракеты привели к активному участию Японии в американской программе ПРО.

Воздушные силы самообороны Японии для замены устаревшего многоцелевого истребителя третьего поколения F-4EJ, модификации американского F-4 Phantom II купили истребитель F-35A. Япония планирует получить 42 самолета. Летом 2012 года японские правительство заключило с американской компанией Lockheed Martin контракт на поставку первых четырех истребителей 5-го поколения F-35A Lightning II. Одновременно японцы активизировали программу разработки национального перспективного истребителя пятого поколения ATD-X Shinshin. На 2014 год запланирован первый полет прототипа истребителя. В 2015 году прототип для испытаний должны получить ВВС Японии. В перспективе этот самолет должен заменить Mitsubishi F-2 (японская версия американского боевого самолета F-16).

Япония также наращивает морские ударные силы. Морские силы самообороны Японии в 2012 году заложили головной корабль проекта 22 DDH (планируют построить два вертолетоносца). В августе 2013 года корабль спустили на воду. Это самый крупный построенный в послевоенные годы на верфях Японии военный корабль. Многие эксперты называют «Идзумо» легким авианосцем, так как при незначительной модернизации на нем можно разместить истребители вертикального взлета и посадки. Кроме того, Япония в 2009-2011 годы получила два эскадренных миноносца-вертолётоносца типа «Хюга». Возможно, что будет построено ещё два таких корабля.

Япония продолжает программу по строительству подводных лодок типа «Сорю». ВМС получили в 2009-2013 года пять субмарин. В конце октября 2013 года спущена на воду шестая подводная лодка. Она войдёт в состав флота в 2015 году. Строятся ещё две ПЛ типа «Сорю». В планах строительство ещё нескольких субмарин. Министерство обороны Японии планирует также построить два новых эсминца с системой Aegis. В настоящее время у Японии шесть эсминцев, оснащенных системой Aegis и зенитными ракетами большой дальности SM-3.

Одновременно Япония решила пересмотреть запрет на продажу продукции военного назначения в другие государства и активизировала военно-техническое сотрудничество с другими государствами. В 2012 году Япония и Великобритания подписали соглашение сотрудничестве в области совместной разработки вооружений. Это было первое такое соглашение, которое Токио заключил вне своих союзнических отношений с США. Осенью 2013 года Япония начала переговоры с Турцией о совместной работе в военной области. В частности, речь идёт о создании совместного предприятия по разработке и производству двигателей для основных боевых танков. В начале 2014 года активизировалось военно-техническое сотрудничество Японии и Индии. Индийские военные выразили готовность закупить японские гидросамолеты. 9 января Япония и Франция договорились укреплять военные связи и увеличить ВТС. Основные приоритеты: авиационные беспилотные системы, вертолетостроение и подводные лодки.

Спор за острова

Продолжается японо-китайский конфликт из-за островов Сенкаку. Несколько дней назад Япония провела учения. В ходе маневров «Защита островов» японские воздушно-десантные подразделения выбили врага со своей земли. Министр обороны Ицунори Онодэр заявил, что Япония готова надежно защитить свою территорию и воды вокруг островов Сенкаку. Одновременно Япония объявила о решении национализировать еще около 280 островов — для того, чтобы определить границы территориальных вод.

В свою очередь, Китай в одностороннем порядке ввел ограничения на рыболовство в Южно-Китайском море. Новые правила вступили в силу с 1 января 2014 года. Согласно этим правилам, иностранное рыболовное судно, собираясь войти в воды, которые КНР считает своими, должно предварительно получить разрешение китайских властей. Японский министр обороны назвал действия Пекина угрозой «существующему мировому порядку», Вашингтон охарактеризовал действия Пекина как «провокационные и потенциально опасные». Токио и Вашингтон хотят вовлечь в антикитайский «фронт» и другие страны АТР, включая Вьетнам, Филиппины, которые имеют территориальные споры с КНР.

Не имея надежды получить уступку Японии в споре за острова Сенкаку, Китай решил сменить тактику и получить поддержку мирового сообщества. Пекин пожаловался в ООН и призвал осудить Японию за визит главы правительства Синдзо Абэ в храм Ясукуни. Одновременно Китай приостановил три программы обмена с Японией. Пекин пытается привлечь к проблеме внимание международных организаций и подключить мировое сообщество к обсуждению конфликта.

«Азиатское НАТО»

Высший военный представитель США в ООН, бывший главнокомандующий Тихоокеанским флотом Джеймс Э. Лайонс, и старший научный сотрудник Международного центра оценки и стратегии Ричард Д. Фишер-младший в американском издании «The Washington Times» опубликовали статью, в которой предложили создать в Азии аналог НАТО. В статье авторы выразили обеспокоенность нарастающей агрессивной политикой Китая, который всё чаще бросает вызов лидерству США в регионе и азиатским союзникам Америки.

Лайонс и Фишер-младший считают, что если США хочет сохранить лидирующее положение в регионе, то «НАТО в Азии» было бы идеальным вариантом. Правда, они тут же отмечают, что пока это нереалистичный вариант, учитывая противоречия между рядом стран АТР. Так, сильные противоречия существуют между двумя союзниками США — Японией и Южной Кореей.

Более реалистичен, по мнению авторов статьи, другой сценарий. Многие страны АТР предпочитают неформальное сотрудничество в сфере обороны, а это позволяет США играть роль стабилизатора обстановки. Соединенные Штаты могут расширить и углубить уже имеющиеся двусторонние договоры о взаимной обороне. Однако такая стратегия должна быть подкреплена модернизацией военных сил и средств сдерживания, остановкой процесса сокращения ядерного разоружения, работой над новыми видами оружия, включая оперативно-тактические ракеты и энергетическое оружие.

Надо отметить, что на Западе уже не раз поднимали вопрос о создании «азиатского НАТО». Ещё в 2007 году республиканец Рудольф Джулиани, будучи кандидатом в президенты, предложил расширить Организацию Североатлантического договора, включив в неё Израиль, Индию, Австралию, Сингапур и Японию. Надо также отметить, что американские войска и так стоят в Японии, Южной Корее и Австралии. США создают военно-морскую базу в Сингапуре, активно сотрудничают с Филиппинами. В последнее время США активно наращивают военное присутствие в Южной Корее. Военный контингент США в Южной Корее усилят еще одним пехотным батальоном с танками и боевыми машинами пехоты, его получит 1-я бригада 2-й пехотной дивизии. В 2013 году в Корею вернули 23-й батальон химических войск и эскадрилью из боевых разведывательных вертолетов OH-58D. Кроме того, в последнее время страны НАТО активно ищут союза у Индии.

В целом вероятность создания «азиатского НАТО» существует. Проблема безопасности может толкнуть многие азиатские страны в ряды создаваемой Вашингтоном антикитайской коалиции. К тому же некоторые государства АТР де-факто находятся под американской оккупацией (Япония, Южная Корея), и ещё больше государств находится в информационной, идеологической и финансово-экономической зависимости от США. Соединенные Штаты либо смогут найти «пушечное мясо» в борьбе с Китаем, либо их вытеснят из региона. Надо сказать, что в роли «пушечного мяса» в борьбе с Китаем хотят использовать и Россию.

Информация