Вихрь на улицах Будапешта. Шестьдесят лет венгерским событиям 1956 года

Почва для обострения ситуации в Венгрии созревала долго. Еще в июне 1953 г. советское руководство подвергло критике политику Матьяша Ракоши — генерального секретаря Венгерской партии трудящихся, которого в Восточной Европе прозвали «лучшим учеником Сталина». Ракоши был освобожден от поста главы венгерского правительства, но сохранил руководство партией. На пост главы правительства был назначен Имре Надь — старый марксист с довоенным стажем, долгое время проживавший в СССР и известный как сторонник более демократичной модели политического и экономического устройства Венгрии. Имре Надь, став главой правительства, приступил к реализации целого комплекса мероприятий, вызвавших много вопросов и со стороны Ракоши, продолжавшего возглавлять партию, и со стороны советского руководства. В частности, Имре Надь прекратил начатое строительство крупных промышленных объектов, запретил выселять из крупных городов по социально-классовому признаку, провел амнистию заключенных. Отказ от политики индустриализации и кооперации в сельском хозяйстве не мог быть позитивно воспринят в СССР.

В конце концов, 18 августа 1955 года Надь (на фото) был смещен с должности премьер-министра и исключен из партии, а правительство возглавил тридцатитрехлетний Андраш Хегедюш — молодой политик, не пользующийся серьезным влиянием в партийных кругах. Фактически же контроль над руководством страны по-прежнему оставался в руках сталиниста Матьяша Ракоши и его соратника Эрнё Герё. Это вызывало достаточно ощутимое недовольство в венгерском обществе. В конце концов, советское руководство, не только из желания минимизировать протестные настроения в Венгрии, но и из-за собственных вопросов к Ракоши, добилось снятия его в июле 1956 года с поста первого секретаря ЦК Венгерской партии трудящихся. Однако вместо Ракоши партию возглавил его ближайший соратник Эрнё Герё — один из старейших венгерских коммунистов, участник Венгерской советской республики 1919 года и гражданской войны в Испании. Надеяться на то, что такой «зубр» как Герё будет проводить политику демократизации страны, по понятным причинам, не приходилось. В партийной среде и в обществе в целом началось брожение, инициаторами которого выступили противники «сталинистской» линии Ракоши — Герё. Определенное влияние на настроения в Венгрии оказал и пример соседней Польши, где в 1956 году произошло знаменитое Познанское восстание.

В конце концов, 18 августа 1955 года Надь (на фото) был смещен с должности премьер-министра и исключен из партии, а правительство возглавил тридцатитрехлетний Андраш Хегедюш — молодой политик, не пользующийся серьезным влиянием в партийных кругах. Фактически же контроль над руководством страны по-прежнему оставался в руках сталиниста Матьяша Ракоши и его соратника Эрнё Герё. Это вызывало достаточно ощутимое недовольство в венгерском обществе. В конце концов, советское руководство, не только из желания минимизировать протестные настроения в Венгрии, но и из-за собственных вопросов к Ракоши, добилось снятия его в июле 1956 года с поста первого секретаря ЦК Венгерской партии трудящихся. Однако вместо Ракоши партию возглавил его ближайший соратник Эрнё Герё — один из старейших венгерских коммунистов, участник Венгерской советской республики 1919 года и гражданской войны в Испании. Надеяться на то, что такой «зубр» как Герё будет проводить политику демократизации страны, по понятным причинам, не приходилось. В партийной среде и в обществе в целом началось брожение, инициаторами которого выступили противники «сталинистской» линии Ракоши — Герё. Определенное влияние на настроения в Венгрии оказал и пример соседней Польши, где в 1956 году произошло знаменитое Познанское восстание. Массовые уличные выступления в Будапеште начались 23 октября 1956 года. До сих пор эти события, чаще всего, рассматриваются в «черно-белом» спектре — одни обвиняют инициаторов восстания в прозападных настроениях и стремлении вернуть в Венгрии капиталистические порядки, другие видят в народном восстании октября — ноября 1956 года исключительно антисоветское и антикоммунистическое выступление. В любом случае, жертвами восстания становились, в первую очередь, коммунисты, работники партийного и государственного аппарата. Хотя венгерские повстанцы позиционировали себя в качестве сторонников «рабочих советов», среди них не были исключением прозападные и антикоммунистические лозунги.

Ночью 23 октября 1956 года венгерская коммунистическая партия приняла решение назначить главой правительства республики Имре Надя. Это решение было принято с согласия советского руководства, поскольку прибывшим в Будапешт Анастасу Микояну и Михаилу Суслову просто не оставалось иного выхода, как смириться с назначением Имре Надя. Так исключенный из партии и снятый со всех постов Имре Надь вновь вернулся в венгерскую «большую политику».

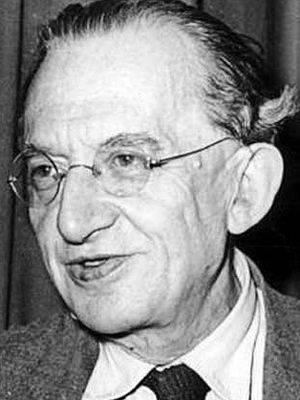

Ночью 23 октября 1956 года венгерская коммунистическая партия приняла решение назначить главой правительства республики Имре Надя. Это решение было принято с согласия советского руководства, поскольку прибывшим в Будапешт Анастасу Микояну и Михаилу Суслову просто не оставалось иного выхода, как смириться с назначением Имре Надя. Так исключенный из партии и снятый со всех постов Имре Надь вновь вернулся в венгерскую «большую политику». Одним из интересных кадровых решений Имре Надя было назначение на пост министра культуры Венгрии известного философа Дьёрдя Лукача (на фото). Об этом человеке следует сказать особо. Дьёрдь Бернат Лукач считается одним из классиков западной марксистской традиции. Выходец из состоятельной еврейской семьи, Лукач, чья настоящая фамилия была Левингер, еще в молодости, пришедшейся на начало ХХ века, познакомился с марксистскими и анархо-синдикалистскими идеями. При этом Лукач оставался человеком из академической среды, хотя во время кратковременного существования Венгерской советской республики в 1919 г. занимал пост и.о. комиссара просвещения. В 1929—1945 годах Лукач жил в Москве и, что удивительно, несмотря на свои сомнительные с точки зрения официального советского марксизма взгляды, не был репрессирован, а имел возможность продолжать научную деятельность. В 1945 году Лукач вернулся в Венгрию, где также не подвергался преследованиям, а в 1949 г. его даже включили в состав Академии наук. При этом, хотя Лукач и подвергался критике со стороны приверженцев официального советского марксизма, но даже Микоян и Суслов согласились с тем, что в сложных условиях осени 1956 года Лукач, несмотря на его семидесятилетний возраст, был наиболее приемлемой кандидатурой на пост министра культуры, нежели другие рассмотренные ученые и общественные деятели.

На важнейший в любом правительстве пост министра обороны Имре Надь назначил полковника Пала Малетера (на фото), прежде командовавшего инженерными силами Венгерской народной армии. Пал Малетер до событий 1956 года не был известен широкой публике — просто он оказался единственным старшим офицером Венгерской народной армии, открыто перешедшим на сторону восстания.

27 октября Эрнё Герё был снят с поста первого секретаря ЦК Венгерской партии трудящихся. Его сменил Янош Кадар — другой просоветский политик. Однако, это уже не могло повернуть ход событий назад. Имре Надь, возглавлявший к этому времени правительство страны, оказался в сложной ситуации. Он мог либо подавить восстание, обратившись за помощью к Советскому Союзу, либо попытаться его возглавить и далее строить «венгерский социализм» без оглядки на Москву. Надь выбрал второй вариант. Сложно сказать, чем при этом он руководствовался — личными ли амбициями, стремлением предотвратить кровопролитие или идеологическими взглядами, расходившимися с линией советского руководства. В любом случае, Имре Надь вошел в историю как человек, возглавивший Будапештское восстание.

В конце 20-х чисел октября на улицах венгерской столицы уже находились советские войска, введенные в город в ночь на 24 октября — сразу же после начала восстания. Первоначально советское командование рассчитывало, что в подавлении выступлений им помогут части Венгерской народной армии. Однако 28 октября командование ВНА получило от главы правительства Имре Надя приказ не вмешиваться в ситуацию и не предпринимать действий против повстанцев. Позже Имре Надь выступил по радио, объявив о том, что правительство считает действия повстанцев революционными и сообщив, что Венгерская народная армия распускается, а вместо нее формируются новые вооруженные силы. Одновременно Имре Надь приказал всем членам компартии, которые обороняли партийные и государственные учреждения, сложить оружие. По сути, этот приказ был настоящим предательством венгерских коммунистов, так как многие из них поплатились своими жизнями именно за то, что сложили оружие — повстанцы не собирались их щадить. 30 октября советское руководство приняло решение вывести все советские войска из Будапешта, так как в сложившейся ситуации Москва еще не могла выработать четкой позиции, как быть с Имре Надем и с «венгерской революцией».

Однако, как раз в эти дни начался вооруженный конфликт между Египтом с одной стороны, Англией, Францией и Израилем — с другой, ставший кульминацией Суэцкого кризиса. В сложившейся ситуации Никита Хрущев принял решение не выводить войска из Венгрии, дабы не давать американцам и их союзникам повода усомниться в военно-политической мощи Советского Союза. Советское руководство приняло решение создать новое революционное рабоче-крестьянское правительство Венгрии во главе с просоветским Яношем Кадаром, а правительство Имре Надя свергнуть. С этой целью и началась разработка плана операции «Вихрь», которой руководил министр обороны СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. План проведения вооруженной операции по подавлению венгерского восстания вызвал понимание и поддержку у руководства других стран социалистического лагеря, включая даже Китай и Югославию, которые сначала весьма дружественно отнеслись к венгерским событиям. Социалистические страны опасались, что венгерская революция может стать опасным прецедентом свержения социалистического строя «снизу», а ее плодами воспользуются страны Запада.

Для участия в операции «Вихрь» были выделены 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиационных дивизий, 2 воздушно-десантные дивизии (7-я и 31-я), железнодорожная бригада. Общая численность задействованных в операции войск достигала более 60 тысяч человек. 3 ноября командовавший Особым корпусом генерал-лейтенант Петр Лащенко отдал приказ командирам 2-й и 33-й гвардейских механизированных дивизий и 128-й гвардейской стрелковой дивизии начать штурм Будапешта 4 ноября в 05:50. Аналогичные приказы отдали подчиненным частям командующие 8-й механизированной армией генерал-лейтенант Амазасп Бабаджанян и командующий 38-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Хаджи-Умар Мамсуров. Перед Особым корпусом генерала Лащенко была поставлена задача захватить важнейшие объекты на территории Будапешта, включая мосты через Дунай, Будайскую крепость, здания парламента, ЦК ВПТ, министерства обороны, полицейского управления, вокзалов Нюгати и Келети, радиостанцию «Кошут». В составе каждой из трех дивизий, входивших в состав Особого корпуса, были сформированы специальные отряды в составе батальонов пехоты, усиленных ротами десантников и 10-12 танками. В каждом отряде находились и работники органов государственной безопасности. Тем временем, в 05:15 4 ноября по Сольнокскому радио прозвучало официальное обращение Яноша Кадара о создании Венгерского революционного рабоче-крестьянского правительства для защиты республики от «фашизма и реакции». Таким образом, советские войска вступали на территорию Венгрии по официальному приглашению рабоче-крестьянского правительства Яноша Кадара.

Имре Надь, возглавляющий поддержавшее повстанцев правительство, скрылся на территории югославского посольства. Советские войска заняли Будапешт в течение одного дня 4 ноября, продемонстрировав высокий уровень боевой подготовки. Тем временем, в других районах Венгрии части 8-й механизированной армии и 38-й общевойсковой армии смогли нейтрализовать практически всю венгерскую армию, разоружив 5 венгерских дивизий и 5 отдельных полков общей численностью в более чем 25 тысяч военнослужащих.

В течение следующих трех дней, 5,6 и 7 ноября, на улицах венгерской столицы продолжались уличные бои между советскими войсками и отдельными группами повстанцев. 7 ноября в Будапешт прибыл сам Янош Кадар, который и объявил о переходе власти к революционному рабоче-крестьянскому правительству. Сопротивление последних групп повстанцев было подавлено 8 ноября. Спустя еще день, 10 ноября, представители рабочих советов Будапешта обратились к советскому командованию с просьбой о прекращении огня.

Однако, несмотря на то, что фактически контроль над венгерской столицей перешел к советским войскам, а в стране была восстановлена власть Венгерской партии трудящихся под руководством Яноша Кадара, еще некоторое время продолжали существовать созданные во время восстания рабочие советы. Они продолжали свою деятельность целый месяц, пока в начале декабря 1956 года не были разогнаны венгерскими органами безопасности. В результате последовавших за подавлением восстания репрессивных мероприятий были арестованы несколько тысяч человек. Удалось выманить из укрытия в югославском посольстве и Имре Надя. Над Имре Надем состоялся суд, который приговорил бывшего главу правительства к смертной казни. 16 июня 1958 года, почти через два года после восстания, состоялась казнь его руководителей. Были повешены Имре Надь, полковник Пал Малетер, занимавший в правительстве Надя пост министра обороны, журналист Миклош Гимеш, редактировавший газету «Венгерская свобода».

Ключевые лидеры венгерского коммунистического движения до 1956 года — Миклош Ракоши, Эрнё Герё, Ласло Пирош, Андре Хегедюш перебрались в Советский Союз. Ракоши навсегда остался в СССР, где и умер в 1971 году, спустя 14 лет после восстания. Эрнё Герё в 1960 году вернулся в Венгрию, где и проживал, не занимаясь политикой. Умер в 1980 году в пожилом возрасте. Ласло Пирош, занимавший пост министра внутренних дел до 1956 года, вернулся в Венгрию в 1958 году, работал директором завода по производству салями и политикой не занимался. В 1958 году вернулся в Венгрию и Андре Хегедюш — но и он больше не занимался политикой, а работал преподавателем, прожив еще свыше сорока лет — до 1999 года. Генерал армии Михай Фаркаш, считавшийся третьим лицом партийной иерархии после Ракоши и Герё, все же был арестован уже при Кадаре и провел в тюрьме несколько лет, до 1961 г., а затем работал в издательстве и скончался в 1965 году, в возрасте 61 года.

Подавление выступлений 1956 года способствовало укреплению позиций СССР в Восточной Европе, продемонстрировав решительный настрой Москвы. Сама Венгрия еще на тридцать четыре года осталась социалистической, хотя уже тогда был подан тревожный сигнал, ставший, своего рода, репетицией для последующих «бархатных революций» против просоветских политических режимов.

Информация