Связь русской армии в Первую мировую. Часть 2

На уровне дивизия-батальон как раз и применялась в основном телефонная связь.

русские телефоны: слева - переносный телефон фирмы «Н. К. Гейслеръ и Ко»; справа - полевой телефон русского разведчика.

переносной полевой телефон; помимо переговорной трубки имел ключ для перехода на морзянку.

К началу войны в русских войсках находилось свыше 10-ти тыс. телефонных аппаратов, свыше 25-ти тыс. км телеграфно-телефонного кабеля (на складах – около 6-ти тыс. телефонных аппаратов и свыше 11-ти тыс. км кабеля).

К январю 1916 г. в русской Действующей армии имелось 4 тыс. телефонных аппаратов (фактически по 1-му на батальон), и запас телефонного и телеграфного кабеля на 27 тыс. км. За 1916 год в армию поступило 105 тыс. телефонов, свыше 240 тыс. км кабеля. На 1917 год планировалось увеличение норм до 50-ти телефонов и до 100 км провода на пехотный полк.

Применение телефона в бою имело важное значение, являясь средством оперативного реагирования на изменение тактической обстановки.

У полевого телефона.

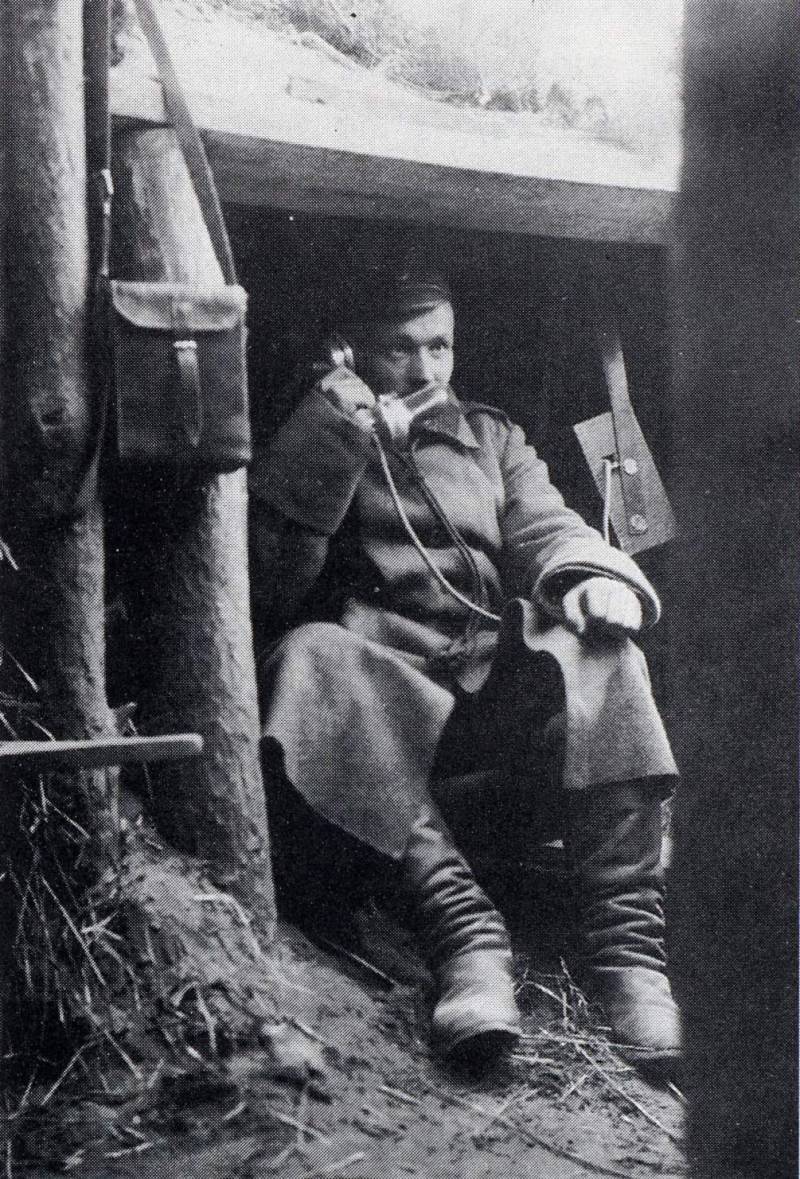

Русский телефонист на фронте.

На передовой – у полевого телефона.

Телефонная сеть, связывающая между собой опорные пункты на передовой, позволяла сохранить маскировку этих пунктов от наблюдения со стороны противника (в то время как, например, оптическая сигнализация флажками и фонарями, наоборот, раскрывала противнику местонахождение командных пунктов). Основной недостаток войсковой телефонной связи – это повышенная уязвимость от воздействия противника: она функционировала до первого серьезного артиллерийского обстрела. Повреждения линий связи по возможности восстанавливались, но многое зависело от тактических условий местности и специфики боя.

Так, в одном из боев 8 июля 1916 года, когда немцы, открыв артиллерийский огонь по тылу, а затем и по окопам русского пехотного батальона, произвели под прикрытием этого огня и дымовой завесы атаку на стыке 6-й и 7-й рот, командир батальона тщетно пытался выяснить обстановку по телефону, который бездействовал. Все попытки исправить телефонные линии ни к чему не привели. Результатом была тактическая неудача батальона.

В штабе русского корпуса – принятие важного донесения. Одновременно используются полевой телефон (принятие донесения) и телеграф (одновременная передача сообщения вышестоящему командованию). У телеграфа и телефона в этот момент присутствует начальник дивизии.

Командир 10-го гусарского Ингерманландского полка полковник В. В. Чеславский писал применительно к бою 27 апреля 1915 г. у дер. Баламутовки: «…вскоре все телефонные провода были перебиты неприятельскими артиллерийскими снарядами и моя телефонная связь с окопами прекратилась и восстановить ее удалось только со штабом корпуса, с эскадронами же пришлось сноситься при помощи ординарцев» [Чеславский В. В. 67 боев 10-го гусарского Ингерманландского полка в мировую войну 1914 – 1917 годах. Чикаго, 1937. С. 229].

И такая ситуация является правилом, а не исключением - с началом активных боевых действий телефонная связь частей на передовой как правило прерывалась, и должна была компенсироваться дублирующими средствами связи. Таким образом, телефонная связь на фронте – это атрибут более-менее благополучного позиционного периода боевых действий.

Спешное донесение.

Фронтовик воспроизвел комичный случай, связанный с применением полевой телефонной связи. В его подразделении служил гусар по фамилии Немец. В авангарде стоял батальон пехоты, и, когда немцы пошли в большое наступление, потерявший голову комбат (его батальон потерял одну роту, и ситуация была близка к критической) названивал по всем телефонам, прося помощи. Когда состоялся звонок в штаб гусарского полка, находящегося в тылу, последовал вопрос:

- Кто на связи?

- Немец – таков был спокойный ответ гусара-телефониста.

- Это конец - прошептал потрясенный комбат [Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии 1911 – 1920. М., 2006. С. 176].

Приказ по телефону.

Русские войска использовали и гражданские телефонные сети соответствующей местности. Например, телеграфная и телефонная сеть Восточной Пруссии отличалась очень высоким уровнем развития - многие хутора имели аппараты, включенные в общую телефонную сеть, в то время как в соседней Сувалкской губернии только в некоторых имениях имелись телефоны, соединявшие между собой отдельные фольварки.

Глаза и уши окопов – перископ и телефон.

Офицеры на наблюдательном пункте батареи получают боевой приказ.

Применительно к развитию связи и войск связи русской армии в годы Первой мировой войны можно выделить несколько характерных тенденций.

1) Подразделения связи, входившие в состав частей русской армии, усиливаются технически, но выполнять стоящие перед ними задачи могут, лишь комплексно используя весь арсенал технических средств (как табельных, так трофейных и приобретенных), которыми обладают. Так, офицер 14-й кавалерийской дивизии Б. М. Шапошников, характеризуя средства связи и управления своего соединения, называл телефоны и аппараты Морзе, находившиеся в конно-саперной команде. Он отмечал, что штаб дивизии забрал себе гражданский аппарат Морзе, который перевозился на автомобиле. Будучи подключен к проводам сети любого государственного учреждения, он был достаточно полезен дивизии [Шапошников Б. М. Воспоминания. Военно-научные труды. М., 1982. С. 249-250].

Начальник команды связи 1-й кавалерийской дивизии В. Литтауэр вспоминал о структуре своего подразделения: в него входило 20 солдат, обслуживающих полковые телефоны, телеграф, а также гелиограф и прожектор. В январе 1915 г. штат подразделения связи был утроен. Полк приобретал телефоны и самостоятельно. В. Литтауэр отмечал проблему восстановления линий связи во время боя, а также тот факт, что часто приходилось пользоваться немецкими проводами и собирать на полях боев телефонные провода и аппараты противника [Литтауэр В. Указ. соч. С. 172-175].

2) Формируются войска связи в современном понимании этого слова. Эти части (отдельные телеграфные роты, полевые телеграфные отделения, корпусные телеграфные и армейские радиотелеграфные отделения, конно-искровые станции и радиотелеграфные дивизионы) структурируются, обособляются профессионально и организационно, получают современную технику.

3) Опыт войны требовал улучшить качество связи. Потребность в соответствующем имуществе резко возросла. Для доукомплектования корпусных и армейских узлов связи использовались аппаратура оставленных крепостей, трофейное имущество, совершались и закупки за рубежом. Но дефицит средств связи на полковом и дивизионном уровне присутствовал постоянно.

Так, воевавший в Восточной Пруссии в августе 1914 г. комдив генерал-лейтенант В. И. Гурко отмечал скудость дивизионных средств связи. При штабе дивизии имелось подразделение связи в 60 человек, но технических средств было недостаточно. Присутствовали и проблемы быстрого обеспечения связью передвигающихся масс конницы. Используя немецкие провода и телеграфные столбы, русские связисты налаживали связь с тылами лишь через час после прибытия на место ночлега. Взвод беспроволочной телеграфии действовал лишь во время остановок на ночлег, и связь была лишь со штабом армии, так как армейские корпуса в данный период еще не получили станций беспроволочного телеграфа [Гурко В. И. Указ. соч. С. 40-41].

4) Удивительно, но к началу войны европейские армии, будучи в техническом плане богаче русской армии, радиосредств в войсках имели ещё меньше. Например, в немецкой армии в тот момент было лишь 40 полевых радиостанций. К началу войны средствами связи был наиболее обеспечен русский армейский корпус. В частности, в нем имелось 40 телефонных аппаратов против 12-ти в германском корпусе, 110 км телефонных проводов против 77 у немцев. Но время войны русская армия по степени обеспеченности средствами связи постепенно отстает от противника.

Так, в одном из сообщений с фронта почтительно характеризовалась трофейная германская радиостанция, отбитая в ходе боев в Карпатах. Перевозимая шестеркой лошадей станция, состоящая из 2-х частей, собиралась за 10 минут. Германские крепостные радиостанции имели радиус действия 1000 км, походные тяжелые (войсковые) – 200 км, походные легкие (кавалерийские) - 50 километров. К последнему типу и относилась станция, захваченная под Ужоком [Германская походная радиостанция // Нива. – 1915. - № 21. – С. 4].

Но с 1916 г. ситуация в обеспеченности русских войск средствами связи начинает выправляться – это отмечает и противник.

5) Наблюдается радиофикация русской армии – появляется все больше средств радиосвязи, они проникают в армию вплоть до дивизионного уровня. Идет формирование специальных подразделений, в том числе и радиоразведывательных. Радиоразведка – самостоятельный и наиболее ответственный сектор работы войск связи.

Использование новейшего средства связи - радио - на фронтах Первой мировой войны вследствие умения противника расшифровывать радиограммы фактически пошло не на благо, а во вред воюющим армиям. Соблюдение дисциплины связи и использование новейших технических средств все равно не давало гарантии того, противник не ознакомится с передаваемой оперативной информацией.

Фактически связь в широком понимании (оснащенность, подготовка личного состава, и главное – умение пользоваться ею со стороны командных инстанций) - самое слабое место русской императорской армии до и во время Первой мировой войны. Но в ходе войны негативные тенденции постепенно преодолевались: русские войска насыщались средствами связи, а командование приобретало навык грамотного ее использования – свидетельством чего являются события второй половины мировой войны.

Информация