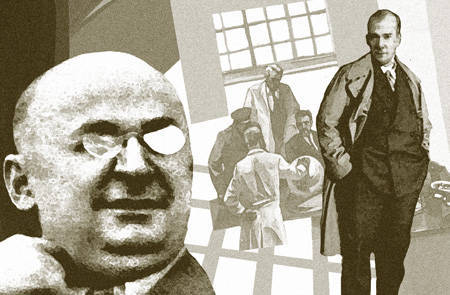

Пленник в золотой клетке

Николаус Риль (Nikolaus Riehl), он же Николай Васильевич Риль, выдающийся советский и немецкий физик-радиохимик, лауреат Сталинской премии, обладатель Ордена Ленина и Герой Социалистического труда. В опубликованных биографиях этого замечательного человека обязательно отмечают, что он является единственным иностранцем, удостоенным подобных советских наград….

Николаус Риль (Nikolaus Riehl), он же Николай Васильевич Риль, выдающийся советский и немецкий физик-радиохимик, лауреат Сталинской премии, обладатель Ордена Ленина и Герой Социалистического труда. В опубликованных биографиях этого замечательного человека обязательно отмечают, что он является единственным иностранцем, удостоенным подобных советских наград….Однако вот только какой же он иностранец? Предки Риля в числе многих других немцев приехали в Россию еще в XVIII-ом веке, привлеченные возможностями, которые им открывала служба в России. Родился Николай Васильевич в Петербурге 24 (11) мая 1902-го года. Его отцом был русский немец Вильгельм Риль, главный инженер представительства компании «Сименс и Халске», занимающийся установкой в Санкт-Петербурге телеграфных и телефонных аппаратов. Мать, урожденная Каган, вышла из семьи принявших православие евреев. Как тогда писалось, «оба были православные и первобрачные». Согласно данным из крещенской книги родившийся мальчик был «крещен 3 июня в Князь-Владимирском соборе» и получил при этом обряде имя Николай.

С детства Риль свободно разговаривал на русском и немецком языках. А прекрасное образование открывало перед мальчиком типичные для обрусевших немцев того времени возможности – стать ученым или государственным чиновником, военным или предпринимателем. Все бы так и случилось, если бы не трагичные события века-волкодава, говоря словами О. Мандельштама, в котором довелось жить этому человеку.

До 1917-го года Коля Риль учился в одном из лучших средних учебных заведений Петербурга – училище при Евангелической Лютеранской церкви святого Петра. Это была знаменитая Петришуле, основанная еще при Петре Великом в 1712-ом году. Школа могла по праву гордиться своими выпускниками, ставшими известными по всей Европе. Достаточно вспомнить имена архитекторов Карла Росси и Николая Бенуа, композитора Модеста Мусоргского, врача Петра Лесгафта, генерала Михаила Фонвизина, адмирала Павла Чичагова. Очевидно, что родители Коли не случайно выбрали именно эту школу.

В 1914-ом году юный Риль в первый раз увидел злобный оскал века, в котором ему довелось жить. Началась Первая Мировая война, после чего Россию поднял на дыбу Октябрьский переворот 1917-го года. Петришуле внезапно стала называться Единой Трудовой Школой, которую и окончил Риль в 1919-ом году. В это же время он стал слушателем перспективного электромеханического отделения (тогда еще не употреблялось слово факультет) нового, основанного в 1918-ом году, второго Петроградского политехнического института, который был ликвидирован постановлением СНК РСФСР от 8 августа 1924-го года. Весьма характерны записи в личном деле студента-первокурсника Николая Риля: «Решительный отказ от посещения практических занятий; не получив специального разрешения, тем не менее, самостоятельно пользовался книжным фондом Публичной библиотеки». Все это ясно свидетельствует о самостоятельном и настойчивом не по годам характере юноши.

Вскоре Николай переводится на химическое отделение, но из-за господствовавшей в стране разрухи, творящегося хаоса и повсеместного голода нормально учиться было невозможно. В этот момент Риль принимает твердое решение покинуть Россию. Позже он признавался, что такого никогда бы не случилось, не будь жестоких бурь, потрясших до основания Российскую империю. Он, как и абсолютное большинство русских немцев, считал себя верноподданным исчезнувшего государства, а раз нет государства, которому он присягал, то перестали существовать и все его гражданские обязательства.

В 1921-ом году, вполне легально, собрав множество бумажек, которые требовала новая революционная власть, Николаус Риль получил разрешение на выезд, вернувшись, таким образом, на свою историческую родину. И хотя проигравшую Германию также сотрясали восстания и революции, все же эти бури не имели такого накала, как на его бывшей Родине. Николаус поступил в Берлинский университет им. Гумбольдта, который и закончил в 1927-ом году, успешно защитив диссертацию по теме «Использование счетчиков Мюллера-Гейгера для спектроскопии бета-излучения». Его научными руководителями были ведущие ученые того времени, будущие научные светила: физик Лиза Мейтнер и радиохимик Отто Ган.

Успешная защита диссертации позволила ученому найти хорошую работу на одном из заводов компании «Ауэргезельшафт». Ему сразу доверили руководство лабораторией оптической техники, а через двенадцать лет, в 1939-ом году он уже возглавлял и координировал научную работу всего предприятия. За это время Риль сделал несколько крупных открытий, которые были им запатентованы, в частности, способ технической гамма-радиографии. В сотрудничестве со специалистами фирмы «Осрам» он разработал первые промышленные образцы широко распространенных сегодня люминисцентных ламп и трубок. Свои изобретения и технические разработки в этой области он изложил в книге «Физика и техника применения люминесценции», изданной в 1941-ом году и переведенной на многие языки мира, включая и русский (в 1947-ом). Примерно в это же время произошло его знакомство со знаменитым впоследствии биологом и генетиком Николаем Тимофеевым-Ресовским, прозванным среди коллег «Зубром».

В начале тридцатых годов было создано и активно работало немецкое общество биофизиков, членами которого, кроме Риля, были М. Дельбрюк, П. Иордан, К. Циммер и многие другие. Одним из инициаторов создания этого общества являлся и Николай Владимирович. Именно общение в рамках этого кружка способствовало тому, что простое знакомство двух неординарных людей переросло в их крепкую дружбу.

На самом деле Риля и Тимофеева-Ресовского сближало очень многое. Возраст, жизненный опыт, общие знакомые по России, увлеченность наукой, язык и свойственная обоим аполитичность. В обществе они разговаривали по-немецки, но, оставаясь наедине, переходили на русский. «Зубр» звал Риля Миколой, а тот по-дружески величал его Колюшей.

А обстановка в Германии накалялась. В 1933-ем году к власти пришли нацисты. К 1939-му году «Ауэр» на паях с химическим концерном Дегусса (специалисты которого позднее разработали для борьбы с вредителями печально знаменитый газ «Циклон Б», использовавшийся нацистами для уничтожения людей), наладили производство металлического урана. Риль всегда помогал «Зубру», снабжая его генетический отдел радиоактивными веществами, необходимыми для проведения радиологических исследований. А когда в 1939-ом году началась Вторая мировая война, Николауса вызвали в военное министерство. Там ему объяснили, что производство урана необходимо поставить на промышленную основу. Уже потом стало ясно, что речь шла о начинке для атомной бомбы.

В последующие годы Николаус Риль показал себя не только как талантливый ученый, он продемонстрировал недюжинные организаторские таланты, деловую хватку и предпринимательскую жилку. Уже к 1942-му заводы по получению урана (всего их в Германии было построено три) произвели более семи с половиной тонн химически чистого урана, а торий Риль скрупулезно собирал со всех оккупированных стран Европы. Одновременно он работал в одной из двух групп, занимавшихся в Германии созданием атомного реактора. Касательно конечного результата некоторые эксперты придерживаются мнения, что дело было не в неудачах или просчетах немецких специалистов, а в том, что ведущие ученые «уранового проекта» (в частности Гейзенберг, Дибнер и Вайцзеккер) сознательно и незаметно саботировали работы.

Когда наступила весна 1945-го года, из-за близости неминуемого поражения все научные и производственно-технологические работы на немецком ядерном реакторе остановились. За немецкими учеными – физиками-ядерщиками, ракетчиками, химиками – началась настоящая охота. Образно говоря, загонщики шли со всех сторон. Американцы, англичане, русские – все хотели заполучить в свои руки новейшие немецкие разработки, технологии, оборудование и, самое главное, талантливых людей, настоящих специалистов в своих областях.

В марте 1945-го года Николаус Риль находился в Ораниенбауме, на одном из трех заводов по производству урана. Город входил в советскую зону оккупации, но пока только на бумаге, поскольку Красная армия еще только пробивалась к Берлину. Генерал Гровс, руководитель американского атомного проекта, понимая, что американцам не удастся захватить группу Риля и вывезти оборудование завода, настоял, чтобы предприятие подверглось бомбардировке. 15 марта 1945-го года шестьсот «летающих крепостей» В-17 и В-24 превратили завод, а заодно и город в кучу развалин.

Лишь благодаря невероятному везению Риль целым и невредимым, выбрался из разбомбленного города и добрался до Буха, пригорода Берлина, где был расположен институт Тимофеева-Ресовского. Там он вместе с «Зубром» с тревогой дожидался прихода советских войск. Друзей раздирали сомнения. Что делать? Как к ним отнесутся русские? Бежать на Запад? Или остаться? Ко всему прочему до Тимофеева-Ресовского докатилось страшное известие о расстреле академика Вавилова, его давнего друга. И все-таки товарищи решили остаться.

После прихода советских войск Риль и Тимофеев-Ресовский вместе с другими немецкими специалистами сразу же были взяты под контроль НКВД. В середине мая 1945-го года, с небольшим опозданием по сравнению с американцами, в Берлин прибыла советская атомная «трофейная» команда во главе с заместителем наркома НКВД Завенягиным. Вместе с офицерами НКВД в группе находились советские физики, отлично знающие немецкий язык: Л.А. Арцимович, И.К. Кикоин, Ю.Б. Харитон, Г.Н. Флеров и некоторые другие, менее именитые. Все они были одеты в форму полковников Советской Армии.

Риль отвез советских ядерщиков на разбомбленный ораниенбаумский завод, рассказал им, где находился склад со ста тоннами оксида урана и показал хранилища с двенадцатью тоннами чистого урана. Уцелевшее оборудование и уран были вывезены в Советский Союз, а вскоре вслед за ними последовал и Николаус Риль с семьей. Вместе с ним в СССР поехали и специалисты из его группы.

Чаще всего в публикациях, посвященных Николаусу Рилю, говорится о его добровольном отъезде в СССР. Однако это не совсем правда, точнее лишь часть правды. Представим себя на секунду на месте талантливого ученого. Ему уже известна судьба немецких физиков, захваченных американцами, которые были арестованы и направлены в английские лагеря, где они больше года просидели без права переписки. Ясно ему было и то, что в разгромленной Германии ему, как выдающемуся специалисту в своем деле, делать нечего. Он оказался в безвыходной ситуации и выехал в Москву, можно сказать, добровольно-вынужденно. Принятое им решение было не столько за СССР, сколько против Соединенных Штатов.

Несмотря на разумные опасения, в столице России его встретили приветливо. Рилю вместе с семьей был выделен небольшой особняк на улице Пехотной, который, понятно, находился на балансе НКВД. В июле 1945-го года Николаус в качестве начальника научно-исследовательской лаборатории возглавил работы по переоборудованию завода №12 в Электростали (Московская область) в рамках советского атомного проекта. Специалистам и инженерам его группы, а в нее входили А. Барони, Г. Борн, А. Катч, В. Кирст, Г. Вирт и другие немецкие «переселенцы», предстояло срочно наладить выпуск чистого металлического урана из оксида урана для первого советского уран-графитового экспериментального реактора.

Несмотря на постоянно возникающие трудности в процессе работы, уже в январе 1946-го года лаборатория №2 получила первую партию литого урана, необходимого для строительства уран-графитового экспериментального реактора. К концу этого же года производство металлического урана возросло до трех тонн в неделю, а в 1950-ом году завод №12 под управлением Николауса Риля вышел на уровень производства одной тонны урана в день. Когда образец урана из подмосковной Электростали был сравнен с добытым разведчиками американским экземпляром, то он оказался гораздо чище. Заместитель Берии Завенягин, хлопнув себя по лысой голове, сказал при этом: « Вот чертовы немцы!»

Николай Риль более чем добросовестно относился к исполнению своих обязанностей. И это несмотря на то, что он на дух не переносил советскую действительность, включая систему высшего образования. Например, в своих мемуарах он прямо заявлял: «Жесткий выбор в магазине, стесненный уровень жизни, несчастные советские женщины. Очень жаль, что русские и немцы имели таких «чертей», как Сталин и Гитлер».

После успешного проведения испытания первой советской атомной бомбы в августе 1949-го года на талантливого ученого и руководителя посыпался золотой дождь из почестей и наград. Николаусу Рилю, единственному иностранцу в советской истории, наряду с другими отечественными учеными и специалистами Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября, изданным под грифом «Не подлежит опубликованию», было присвоено звание Героя Социалистического Труда с одновременным вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Кроме этого ему была присвоена Сталинская премия I-ой степени, сопровождаемая крупным денежным вознаграждением в сто тысяч рублей. А еще он получил в свое пользование дачу в Жуковке и редкую тогда автомашину «Победу». Позже он писал, что симпатия Сталина и излишек благ стали для него самым тяжелым бременем. Известна его фраза, сказанная Берии: «Я никогда не являлся капиталистом, и весьма странно рассчитывать на то, что я им стану в стране социализма».

В 1950-1952-ых годах Риль являлся руководителем работ по радиационной химии и радиобиологии на объекте НКВД «Б» на базе санатория Сунгуль (сегодня это город Снежинск) на Урале. Там его судьба вновь свела со старым другом Н.В. Тимофеевым-Ресовским, который вместе с доктором Борном отвечал за исследования в области использования радиоактивных веществ в сельском хозяйстве.

Весной 1952-го года Николауса Риля укладывают в «холодок». Его отправили в Сухуми в местный физтех. Хотя он лишь формально числился в институте и мог бы не работать, Риль занялся исследованиями новой для него области физики твердого тела. А в 1953-ем году, после смерти Сталина и расстрела Берии, надобность в пребывании немецких ученых и специалистов в нашей стране окончательно отпала. К правительству СССР обратился канцлер ФРГ Конрад Аденауэр с просьбой отпустить на родину его соотечественников. Однако правительство СССР отреагировало по-своему.

В 1955-ом году на основании соглашения КГБ с правительством ГДР, группа немецких ученых, всего восемнадцать человек, вся группа профессора Риля, включая его самого, была отправлена в ГДР. Уже в Германии решительно настроенный ученый не уступил уговорам главы ГДР Вальтера Ульбрихта и спустя месяц выехал в западную часть страны.

Мюнхенский технический университет с радостью зачислил Николауса своим научным сотрудником. Как общепризнанный специалист с уникальным опытом он принимал непосредственное участие в строительстве первого немецкого Исследовательского ядерного реактора в городке Гархинг, что неподалеку от Мюнхена. Одновременно ученый продолжил свои исследования в области физики твердого тела, физики льда и оптической спектроскопии твердого тела. В 1957-ом году он возглавил кафедру технической физики, а в 1961-ом стал ординарным профессором Мюнхенского технического университета. Для тех, кто не знаком с научной иерархией, ординарный профессор – это не только высший штатный преподаватель в учебном заведении, но еще и руководитель одного или нескольких родственных научно-исследовательских направлений.

Профессор Риль до выхода на пенсию опубликовал более двухсот научных работ, включая и пятнадцать советских статей, был одним из организаторов проведения специальных конференций (съездов) по проблемам люминесценции, протонному облучению полупроводников и физике льда. Уже в преклонном возрасте, в 1988-ом году, Риль провел в качестве приглашенного профессора семинар для студентов-физиков Колумбийского университета. В этом же году в Штутгарте вышла и его книга воспоминаний «10 лет в золотой клетке», переведенная на русский язык, составленная и изданная бывшим сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института технической физики (ВНИИТФ) Владимиром Ананийчуком в 2010-ом году. Это небольшое издание профинансировали власти города Снежинск из собственного бюджета. Воспоминания этого человека, удивительной даже для ХХ-го века судьбы, вошли в сборник под общим названием «Николаус Риль в Атомном проекте СССР», изданный в микроскопическом количестве в одну тысячу экземпляров.

Незадолго до смерти Риль внес решающее свидетельство в дело реабилитации своего товарища Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, опровергнув все выдвинутые чекистами обвинения против «Зубра», заявляющие о том, что ученый активно занимался работами, связанными с улучшением военной мощи нацистов. Отвечая на вопрос, был ли тот связан с фашистскими атомными разработками, Риль сказал: «На этот вопрос я, наверное, отвечу лучше всех… Мой ответ таков: работа его не имела ничего общего с урановым проектом... Он не совершил ничего такого, о чем можно было позже жалеть, он остался верен себе». А Риль остался до конца верен их дружбе.

Второго августа 1990-го года профессор Мюнхенского технического университета Николаус-Николай Риль, российско-немецкий ученый, кавалер ордена Ленина, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии в области науки I-ой степени навсегда покинул этот мир. Последним местом упокоения коренного петербуржца стал Мюнхен.

И в заключение. Выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, интересуясь историей отечественных исследований по физике и, в частности, работами по урановому проекту, однажды в беседе с академиком Анатолием Петровичем Александровым коснулся профессора Риля, которого Александров хорошо знал. На вопрос Алферова, о том, приехал ли профессор Николай Риль по принуждению в СССР после войны или добровольно, Анатолий Петрович ответил: «Конечно, он был пленным», – и, подумав, тихо добавил: «Но он был свободным, а мы были пленными».

Источники информации:

-http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9247

-http://erik-as.livejournal.com/4963.html

-http://www.famhist.ru/famhist/hal/0002b0e1.htm

-http://izvestia.ru/news/362816

Информация