Многонациональный подвиг

70 лет назад народ многомилионной страны победил в Великой Отечественной войне. Плечом к плечу, защищая свою Родину, сражались против фашизма украинцы и русские, грузины и татары, чеченцы и евреи. У ветеранов разных национальностей — разные истории борьбы, но одна на всех победа. Герои нашего проекта рассказывают не только о своем военном опыте, но и отвечают на вопрос: «есть ли на фронте национализм?»

Полную версию проекта можно увидеть на сайте интернет-издания "Защищать Россию"

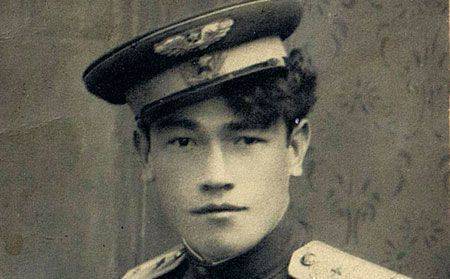

Юнус Абдулшаидович Абдулшаидов

Возраст 93 год

Национальность чеченец

Звание во время войны сержант

Награды орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, орден Жукова, медаль «За оборону Москвы», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией» и другие

Родился в 1921 году, отца звали Абдулшаид, мать — Кирибат. В 18 лет женился. Уходя на войну, сказал: «Ты молодая, я приеду, потом заведем семью». Разошелся с ней и уехал в Советскую Армию.

В июне 1941 года нас привезли под Ростов, в город Шахтинск. Там по упрощенной программе учили военному делу. Потом хотели отправить в Киев, но до него мы не доехали — сказали, что сдали Киев. Потом попал в Москву, оттуда привезли в Борисоглебск и сказали: «Занимайте огневые позиции».

Отбили мы немца от Москвы. А потом в Ленинград отправили — в полковую школу, чтобы приобрели специальность. Меня поставили минометчиком. Со мной еще два товарища были. То мы атаку делаем, то нам делают. Кто приехал со мной — ни один в живых не остался, все убиты. Первый орден получил под Ленинградом. Сбил самолет, два танка и убил двадцать немцев.

Под Болховым меня ранило — снаряд рядом разорвался. Пролежал я полгода, потом снова на фронт, в Ижевск. Пришел офицер набирать солдат в военное училище. Нас построили, офицер шел с конца и спрашивал каждого, есть ли награды, партийность, образование, хотим ли учиться. Я пошел учиться на ВМУ (Военно-медицинское управление. — «РР»). Это было в 1944 году.

Фото: Варвара Лозенко

Высылка

Я письма давно из дома не получал, подошел к помощнику командира, рассказал. Он говорит: «Учитесь, не падайте духом. Я узнаю, где ваши родственники, почему не пишут». Месяц или два проходит, он ничего не говорит. Вдруг от брата письмо приходит, а адрес другой — Киргизская ССР. Я пришел в класс, где карты висели, посмотрел, где Киргизия, где город Ош. На карте — одним цветом с Кавказом, я немножко успокоился. Наверное, на теплое место их перевезли, подумал я, раз цвет одинаковый — синий, погода там теплая. Потом начальник дивизии меня вызывает и говорит: «Ваше село выселили, а от Сталина приказ — вас отчислить из военного училища». Чечены, ингуши, карачаевцы — всех солдат, у кого выселили семью, освободили. Я только бумажку от врача получил — «негоден для службы в моточастях, годен для строевой службы». Восемь месяцев проучился, четыре месяца оставалось, чтобы получить лейтенантское звание.

Отправили меня к родственникам. Там мой отец, брат, сестра — все в колхозе. Очень бедный колхоз, жить невозможно. Я пришел к коменданту встать на учет— в военной форме, с наградами. Баев его фамилия была, украинец. Он меня пожалел, дали направление на работу, и я устроился экспедитором на хлебозаводе.

Вернулись в 1957 году. На этой земле я родился, к этой земле я вернулся. С 1957-го по 1967-й работал секретарем партийного комитета колхоза имени Шерипова. С 1967-го по 1973-й был председателем колхоза. До меня колхоз был отстающий, а за годы моего правления стал одним из первых в районе. За это и награда есть, орден Почета.

Я никогда не крал, всегда о людях думал. А то был бы у меня сейчас другой дом — не такой, а двухэтажный. У меня пять детей выросло. Правнуков и внуков всего — 78. Я себя считаю счастливым человеком. Ни один из детей и внуков не сидел, никто из них не пьет, не хулиганит. Когда вот эти масхадовские, дудаевские кашу варили, никто из моих туда не ходил.

Шевкие Абибуллаева

Фото: Андрей Любимов

Возраст 90 лет

Национальность крымская татарка

Звание во время войны ефрейтор

Награды орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией» и другие

Родилась в 1924 году в селе Дуванкой под Севастополем. Потом моя мать переехала в село Камышлы, и мы жили там. В школе учились на татарском. В 1933 году у нас был голод. Тогда многие дети умирали, и школы закрывались.

Я поехала учиться на агронома в техникуме и в колхозной школе. Потом еще была на шестимесячных медицинских курсах. Техникум был в селе Цурюктау под Старым Крымом. Там жили немцы, которые приехали в Крым еще при Екатерине. Я научилась говорить по-немецки.

В полку

Мне было шестнадцать лет, когда я попала в армию. В 1941 году у нас рядом с селом стоял третий морполк. Я стала бегать к комиссару полка и просить: «Товарищ, вы меня к себе зачислите, пожалуйста. Я комсомолка, я должна с вами воевать». Они меня вернули домой. А когда первые бомбы начали падать на Севастополь, я стала помогать военному врачу полка. Врач взял мой паспорт и меня, шестнадцатилетнюю, зачислил в полк.

Все в полку меня любили и уважали. Солдатики ко мне подходили, окружали и слушали, как я смешно разговариваю, с акцентом. Украинский язык я знала плохо, а русский мне легко давался.

В октябре, когда под Севастополь отступила 25-я Чапаевская стрелковая дивизия, морполк перешел в нее. Меня зачислили в 756-й минометный дивизион. 29 июня 41-го в Сухарной балке я подбила танк.

Медсестра

Я была санинструктором. Мы забирали раненых с передовой в санчасть. Легких раненых оставляли у нас, а тяжелых отправляли в медсанбат в Инкерманских штольнях. Когда я возила тяжелых раненых в госпиталь, они меня просили не уходить, говорили: «Шурочка, держи мои руки, когда опера-ция будет». И я держала, а потом быстро возвращалась на передовую.

Я видела много операций, мозги видела. Один наш сапер, Ковалев, резал проволочные заграждения, а в него немец кинул гранату. У него череп разломился, и кости на скальпе висели. Мозги работают, а кусок черепа висит. Я пошла его перевязывать, белую тряпочку намочила риванолом и череп на место поставила. Потом ему каску надели, и я побежала к саперскому санитару. Мы наломали веток и сделали носилки, а на них положили солдата. И потащили его. У некоторых раненых кишки вываливались. Берешь их и в дырку обратно засовываешь, бинтиками завязываешь.

Первое время я раненых бойцов стеснялась — молодая была. Потому что кому-то задницу оторвет, кому-то ногу. Нужно их раздевать. У мужчины все органы видно. Я была девчонка, шестнадцать лет мне было. Главный врач приходил и учил меня: «Ты не должна стесняться, ты должна перевязки делать».

Отступление

В 1942 году мы отступали от Камышлы. Севастополь бомбили по пятьсот самолетов. Они бросали на город бочки и рельсы. А когда рельса летит, от нее такой звук, что кажется, будто небо сейчас взорвется. От этого звука была страшная паника.

Нам приказали эвакуироваться из Камышовой бухты. Подошел корабль, мы погрузили туда раненых, но в нос корабля попала бомба, и он утонул.

Из Камышовой бухты мы перешли на береговую батарею на мысе Херсонес. Это был наш последний выход. Туда все отступали: военные, мирные жители — все, кто не хотел попасть в плен. Оттуда мы уплыть не могли — не было кораблей. Мы дошли до Херсонесского маяка и держали оборону. Немцы боялись наступать, потому что мы сидели в пещерах и были готовы их встретить. Там я тоже помогала раненым. Лекарств не было, поэтому мы мочили соленой водой тряпки и прикладывали к ранам. Соленая вода не давала ране гноиться — как мясо солишь.

4 июля нас взяли в плен. Мы сидели в подземных окопах для летчиков внизу под аэродромом на Фиоленте. Мне сказали: «Шурочка, выйди посмотреть, что наверху». Я пошла наверх к аэродрому и увидела немцев. Они тоже меня увидели, стали звать. Я крикнула несколько раз, чтобы наши вышли, и мы всем гуртом поднялись наверх. Немцы приказали лечь лицом на землю, не давали сидеть. Потом один человек дал по-русски команду встать. Приехал на машине Манштейн, немецкий командующий, и произнес речь.

Бегство к партизанам

В плену я была всего несколько дней. Эти паразиты заставляли нас копать ямы и мертвых хоронить. Потом нас погнали в город. И когда мы дошли до Херсонесской бухты к старому кладбищу, командиры сказали, чтобы мы убегали. Бухту охраняли румынские солдаты. Они только есть любили, а стреляли не очень. В бухту пришли женщины, они своих мужей искали среди пленных. Нас было шестеро в гражданской форме, к нам подошла бабушка и увела нас к себе домой. Румыны ничего делать не стали. Ее звали Анна Яковлевна, и она держала нас у себя две недели. Кормила. Мужчины переоделись, и немцы думали, что они местные рабочие. Мы побыли в городе, а потом пошли в Байдарскую долину к партизанам.

В партизанском отряде я стала подпольщицей. У меня был пароль, девять букв — «ПРАСТАДУЕ». Я до сих пор не могу его расшифровать. Мне говорили: иди в такую-то деревню, там такой-то камень, под камнем оставь парольный знак. Я так делала, а через день-два возвращалась, забирала бумагу из-под камня и несла своему командиру.

Во время войны немцы расстреливали в деревнях комсомольцев и советских руководителей. В Камышлах было расстреляно двадцать человек. Моего дядю, бывшего председателя сельсовета, расстреляли. Мама моя ушла в лес с коровой и двумя детьми.

15 апреля 1944 года партизанский штаб объединили со штабом 4-го Украинского фронта в деревне Соколиное. Тогда я встретила бывшего комиссара 35-й батареи Иванова. Он меня узнал, когда приезжал в штаб, и позвал обратно в 756-й минометный дивизион. С ним мы освобождали Севастополь и штурмовали Сапун-гору. Видели, как эсэсовцы расстреливали друг друга, чтобы не сдаваться в плен. Последним остался фельдфебель, он застрелился сам.

Без статьи

Севастополь мы освободили, потом я еще месяц работала инструктором в райкоме комсомола в Балаклаве. Мои сослуживцы очень хотели, чтобы я не попала на переселение. Предлагали мне выйти замуж за русского или за грузина. Но я сказала, что замуж не хочу и что надо мне маму искать. Я не знала, где она.

Я поехала в Саратов. На поезд села без билета. Думала, что у меня льготы, потому что фронтовичка, а меня милиция схватила в Харькове. Посмотрели мои вещи, а там была сумка комиссара. В сумке — его партбилет, разговорник немецкий и карты Крыма. Они подумали, что я шпион. Меня посадили в машину и повезли. Я обрадовалась — думала, это у меня такая привилегия. Меня отвели к пограничникам. Пришел какой-то генерал и спрашивает, кто я такая, не беспризорница ли я и нет ли у меня наколок. А я не знала, что это такое. Я думаю, что он мог бы меня расстрелять как шпиона, это же 44-й год. Война еще шла.

Генерал мне говорит — будешь два года на работах. Я согласилась работать, и меня без статьи взяли на кухню. Потом меня повезли далеко-далеко, в уральские дремучие леса. Там были бункеры, подземные километровые тоннели с продуктами, консервами. Мы продукты чистили и проверяли.

Я жила с заключенными, но статьи у меня не было. Оперуполномоченный спрашивал — какая у тебя статья, ты почему здесь? Я говорила, что не знаю, поймали. Меня как татарку наказали, наверное, — за то, в чем всех татар тогда обвиняли. Фактически я была в лагере, но без суда и без статьи. Потом, наверное, они через КГБ начали выяснять, где я служила. Все выяснили и через три месяца вернули обратно в Крым.

Я поехала с этапом тяжелых раненых в Ташкент, по дороге заболела тифом и чуть не умерла, даже лежала в морге. Из госпиталя я убежала и пошла маму искать — ее увезли в Узбекистан во время переселения татар.

После войны

Маму через КГБ нашла в 1945 году в Узбекистане, в Наманганской области. Там был оперуполномоченный Будников. Он ругался, но дал мне папку с делами татар. Сказал, чтобы я там свою маму искала, дал 1500 рублей и сказал, чтобы никому не показывала. Я узнала, что мама живет в Чустском районе. Кагэбэшник сказал, что туда надо на попутках ехать и что если у меня будут деньги просить, чтобы отвечала «Будников приказал деньги не брать». Маму нашла, бабушку и сестру. И осталась там в больнице медсестрой работать.

В 47-м году я жила в Ташкентском районе, работала бригадиром и табельщицей в хлопководстве. Я была на приеме у генерала-контрразведчика, он был моим однополчанином из Севастополя — они многие поехали в Ташкент командовать переселенцами. Так вот он мне помог, нашел мне работу.

Там я познакомилась со своим мужем. Он азербайджанец, в Узбекистане служил срочную службу. Мы с ним прожили всего пять лет. Его родители приехали и забрали домой, я вместе с ним поехала, но не смогла там жить. Родня мужа жила в Нагорном Карабахе, тогда они еще жили в землянках — и это уже при советской власти. Я это увидела и сказала ему: «Навруз, спасай здесь себя, своих родных, а я буду наших детей спасать». И вернулась в Самарканд. У меня трое детей. Пять лет назад моя дочка ездила его искать — нашла и привезла сюда. Так через 45 лет мы увиделись с мужем.

В 66-м году меня через журнал «Работница» нашли однополчане, и я поехала в Севастополь. Ездила на встречи ветеранов. В начале 70-х переехала в Крым. Меня долго не хотели пускать обратно, пустили по распоряжению Подгорного, председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Куддус Канифович Латыпов

Фото: Юрий Козырев/Noor

Возраст 91 год

Национальность башкир

Звание во время войны лейтенант (в настоящее время — полковник авиации)

Награды медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, (знак отличия к званию Героя Советского Союза), три ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени и другие

Я с детства мечтал летать. Даже к салазкам крылышки приделывал и с крыши прыгал. В марте 1941-го поступил в Свердловскую военную авиационную школу пилотов, за семь месяцев окончил ускоренный курс. Чувствовалась война. Мы уже сами все понимали. С утра до ночи летали. Мы только по сто часов налетали — а надо было хотя бы часов пятьсот.

Фото: из личного архива К. Латыпова

Начало войны

22 июня 1941 года нас собрали на митинг и объявили, что началась война. Мы были уверены, что быстро разобьем врага. Послали кого-то доучиваться, кого-то инструкторами-летчиками. Все хотели на фронт.

Линия фронта проходила от озера Ильмень до Чудова по реке Волхов. Мы летали ночью — на звездном небе врагу трудно нас обнаружить, а по звездам ориентируешься. А на фоне облаков — как на экране, тебя увидят сразу и собьют быстрее. Мне дали в первый вылет задание найти и разбомбить артиллерийскую позицию километрах в пяти от линии фронта. Ну, нашел. Небо как раз звездное. Нашли цель быстро, отбомбили. Но как только начали уходить, нас обнаружили и начали бить. Мы снизились, совершили противозенитный маневр и ушли. Я не успел испугаться даже. Перешли через линию фронта на свою территорию и успокоились. Я потом понял, когда уже на штурмовиках летал, что это и есть самый опасный момент — когда расслабляешься. Враг-то более опытный был, они уже всю Европу завоевали, знали психологию летчиков. Только расслабляешься — сразу атакуют.

Фото: из личного архива К. Латыпова

Будни летчика

Средняя продолжительность жизни штурмовика — восемь боевых вылетов. Штурмовику, хоть он и бронирован, при прямом попадании трудно выжить, особенно на малой высоте. Поэтому подняли высоту атаки с 50 до 1000 метров, сзади еще вторую кабину сделали, посадили воздушного стрелка и поставили ему крупнокалиберный пулемет. Стало легче.

На выходе из пикирования перегрузки хорошие. Темнеет в глазах, поэтому надо владеть оружием. Кто владеет виртуозно техникой, тот знает, какие углы атаки, углы разворотов, виражей и так далее. Так, чтобы было достаточно круто, но в то же время не потерять ориентир и сознание. Иногда очередь пулеметная идет-идет-идет по тебе — надо спасаться, тут уже и забыл о нормах. И вместо того, чтобы дать крен 50 градусов, загнул под 90 и потянул ручку посильнее: перегрузка, конечно, сильная — можешь потерять скорость и сорваться. Чем опытнее летчик, чем искусней он владеет самолетом, тем больше шансов остаться в живых, тем больше шансов метко поражать цели.

Под крылом самолета был фотоаппарат, фиксировавший, когда нажимаешь кнопку сброса, куда попали бомбы. Пулеметы и пушки тоже: стреляешь — фотографирует. А попал ли? Уничтожил ли? Как награждали истребителей? Учитывали, что за человек: честный ли, патриот ли. Ну и искусный ли летчик. Если во всех отношениях нормальный, то за пятьдесят боевых вылетов (плюс учитывая количество уничтоженной техники и оружия) присваивали Героя Советского Союза. При средней-то продолжительности жизни в восемь боевых вылетов. В 1945 году подняли нормы до восьмидесяти вылетов. Меня как раз чуть дважды не сбили. В 1943-м сбили, а в 1945-м — почти. Обидно было бы. Зазнайства нельзя допускать.

Первый подвиг

В 1943-м наш корпус перевели на Западный фронт, на Орловско-Курскую дугу. Дали задание. Всего 24 самолета, я был последним замыкающим в звене — с задачей и по танкам бить, и по зениткам, а если напали истребители — отбивать истребителей.

В начале атаки увидел серые квадраты — фашистские танки. Сбросили по ним бомбы. Вторую атаку произвели огнем пушек, пулеметов. Но тут началось! Враг будто только опомнился, свирепым стал огонь его зениток, и одновременно на нас напали истребители противника — «Мессершмитты-109» и «Фокке-Вульф-190». Нашу группу атаковали восемь самолетов.

На выходе из третьей атаки слышу удар сзади. А потом слева и спереди. Мотор заглох, винт остановился. Мне осталось только перевести самолет в планирование. Осмотрелся — ха, немцы, окопы. А у меня высота уже метров триста, не больше. Короче говоря, не успел оглянуться — вот уже земля! 50, 40, 30 метров, а на высоте семи метров надо же вывести из планирования, надо успеть приземлиться. Около семи метров, я — раз! — успел ручку убрать на себя — бух! А самолет-то уже горит, из-под мотора пламя. Я быстро вскакиваю, отбегаю метров на десять в воронку. И тут самолет взорвался. Я стал в сторону своих войск отползать. А за мной ползут немцы.

Впереди и по сторонам разрываются снаряды, мины. Летчикам на всякий случай давали с собой две лимонки. Бросил в группу из трех-четырех человек — вроде, остановились, попал. Вторая группа приближается — вторую гранату кинул. Решил, что они хотят взять меня в плен. За летчика очень много давали — ценный пленный, много знает. Немцы все ближе, а у меня остается два-три патрона. У нас правило было — последний патрон посвяти себе, такой закон у летчиков. Только я об этом подумал — удар, искры, потерял сознание.

Через какое-то время открыл глаза — на меня смотрит свой родной человек в пилотке со звездой. И еще шутит, собака: «Летчик, твоя задача — в воздухе бить врагов, а на земле врагов уничтожать — это наше дело». Это был лейтенант Попов из Нижнего Тагила, почти мой земляк. Командир передового батальона видел все: как мы дрались, как я падал, как за мной погнались немцы. И выслал целый взвод мне на выручку — во главе с командиром Поповым.

Это была первая такая встреча с врагом нос в нос и глаза в глаза. Я его начал душить, он — меня, свои выручили. С немцем лицом к лицу я встретился единственный раз тогда. И даже не успел ничего понять — ни испугаться, ничего. Все время живое движение мыслей и тела: надо спастись от врага, ползти, бежать. Не успеваешь даже осознать, что происходит. А вот пото-о-ом — елки зеленые! Это же было страшное дело, а ты вышел не только целым и невредимым, но и победителем. И над своими страхами, и над противником.

Второй подвиг

Ну тут мы слабее были — в какой-то мере можно оправдать, что меня сбили. А вот в 1945-м… 17 апреля повел группу восьми Ил-2 на штурмовку переправы с территории Венгрии на территорию Словакии. Переправа была у города Комарно на левом берегу Дуная. Найти — отштурмовать. Первый удар — очень хорошо, второй удар тоже сильно нанесли. Зениток нет — хорошо. Развернулись, снова заходим, уже беспечность какая-то появилась. Выхожу из пикирования в полном покое и уверенности, что зениток нет. И вдруг гляжу — вереница огненных шаров мелкокалиберных зенитных снарядов. Я не успел изменить положение самолета. Р-р-раз! — прямое попадание в правую плоскость, ровно с крылом. И сразу второй — р-р-раз! — консоль отбивает. Самолет переворачивается и падает вниз. Вот-вот скоро земля. Я не могу управлять — тяжело. Еле-еле удается вывести из крена и угла планирование. Но чувствую, удержать самолет в нормальном положении будет невозможно. Что делать? Отвязал ремень планшета, привязал им ручку управления к борту к какой-то трубе или крану. Слава богу, самолет в положение вывел. Держится. А группа же за мной идет. Я сразу передал: «Ко мне, все уходим». Чуть-чуть снизился. На бреющем полете ушли, я привел самолет и группу.

Командир полка говорит: «Ты уже второй раз родился в рубашке. Так не должно быть. Ты совершил подвиг, а сам-то понимаешь? Мертвый самолет сделал живым». По законам аэродинамики, с такими повреждениями самолет должен был упасть: консоль повреждена, стык элерона, крыло повреждено. Но посадил. Командир полка обнял: «Молодец!»

Последний вылет

Последний вылет у меня был 8 мая. Враг спешно отступает от Брно до Праги. Мне дали задание вести свою эскадрилью. Мы ощущали, что приближается день победы: у нас был начальник химической службы полка, очень здорово знал немецкий язык, и он послушал какую-то радиостанцию, не нашу, а там передавали, что скоро будет подписано перемирие. И вот последний мой вылет. Нанес сильнейший удар, совсем никто в ответ не стреляет. Пикирую — спокойно, с удовольствием. Стреляю, попал, горит. Потом — раз! — самолет клюнул. Тяну ручку — не выходит, собака. Наверное, попали. Тяга руля высоты не работает. Что делать? Ага, триммер! Успел, вышел. Когда я выходил из пикирования, винт уже стал рубить верхушки деревьев. Но я успел, вышел и пошел. Еще доля секунды — и был бы там.

В 1943-м на земле с немцами встретился, но и в воздухе тоже встречался. Глядь — неожиданно ко мне пристроился самолет. Елки зеленые, это же немец! Раз — уйти! А он улыбается, палец показывает — во! Шутники. А еще с румыном встречался. Я участвовал в боях Ясско-Кишиневской операции. Там вместе воевали румыны с немцами. И вот мы уже уходим спокойно, вдруг — раз! — пристроился и смотрит на меня, улыбается. Я начал было хватать, но он ушел.

С пленным как-то разговаривал, не летчиком, после той же операции. Мы сели на аэродром Бакэу, и туда привели пленных, человек пять. Мы их окружили, смотрели, как они себя ведут. Больше половины немцев понимали, что «Гитлер капут». А один нашелся эсэсовец: «Нет, у нас оружие новое, мы победим. Хайль Гитлер!» Не боялся, что его могут пристрелить.

О национальностях

У нас в полку один случай был: абхаз Киазим Агрба повторил подвиг Гастелло на бомбардировщике. Мог отвести, а он: «Смерть врагам, да здравствует советская Родина!» — и врезался в расположение вражеской техники. Это может только наш человек.

Мы с ним были друзьями, он был любимцем полка. Он мог уйти и не идти на таран. Шансов спастись было мало, но попытаться уйти он мог. Но не стал. Человек был самолюбивый, гордый — и в этих условиях решил поступить вот так.

Почему советские люди так смело, не жалея себя, сражались? В чем суть патриотизма? Русский характер, русская душа плюс коммунистическо-социалистическая идеология. Синтез этих факторов создал цивилизацию, которая воспитала небывалый патриотизм: верность Родине, любовь к справедливости, к высокому, ко всему человечеству, любовь к ближнему. Этот человек непобедим, он не жалел себя. Если подобный синтез вновь случится, Россия будет непобедима. Но если нет — Россию сомнут.

Башкирам в полной мере присущ русский менталитет. Они по душе, по характеру — такие же, как русские. Башкиры вместе с русскими со времен Ивана Грозного. Формально большинство башкир — мусульмане, а по существу они испокон веков были басурмане: верили в силу природы, в силу закона, в силу науки. Так же и я. Мое село в семи километрах от русского села было. Отец всегда дружил с русскими: вместе родились, выросли. Нечего было делить.

Надо сейчас, чтобы русские не допускали национализма. Встречаюсь с этим на каждом шагу в Москве. Вот как на мигрантов смотрят — они мешают, все заполонили. Так и ко мне — «один из узбеков». Мне становится больно. Мне не нравится, когда чудный народ становится отвратительным. Это же шовинизм, это ненависть.

О вере

У нас был один летчик, тамбовский, Боря Кошелев, который тайком крестился. Один товарищ в лесу увидел и нам рассказал, что за кустами Боря на коленях молится. Мы потихонечку направились к нему, но он уже сам идет, с виноватым лицом. Короче говоря, один только человек нашелся у нас во всем полку, который верил. Но все равно его сбили, как бы он ни просил там. А остальные — никто не верил, никто не думал. Были, правда, суеверные. Миша, например, Храмушин. В нашем полку было одиннадцать девушек. Если Миша должен был идти к самолету, где стояла девушка, он кричал: «Уходи, Таня, оттуда!» Как моряки боялись женщин, так и он. Другой летчик зайцев боялся — как иные черных кошек. Увидит, что заяц дорогу перебежал, и сразу: «Ладно, я сегодня не полечу». И он же — если надел новое обмундирование, в этот день не полетит на боевое задание. А вот ярых атеистов пули боялись. 99% личного состава не думали, не гадали, не верили. И все они по сегодняшний день так и остались безбожниками.

Героя Советского Союза мне дали после войны, в 1946 году. Смотрели на все: что из себя представляет человек, какие человеческие качества, какой он летчик. Учитывали количество уничтоженной техники. Если у тебя все качества совпадают — значит, ты герой. У меня получилось 134 боевых вылета, а присваивали после восьмидесяти-ста вылетов. Я уничтожил 22 танка, пять самолетов на аэродромах, пять батарей артиллерии, 450 солдат и офицеров, два железнодорожных эшелона с техникой и оружием, около пятидесяти автомашин.

В 1948 году поступил в Военно-политическую академию имени Ленина. Потом служил на юге, под Москвой, в Грузии, под Курском, на Украине. Под конец служил в Москве, преподавал в Академии Жуковского, и с тех пор все время здесь.

Кирилл Константинович Берендс

Фото: Алексей Кузьмичев

Возраст 92 года

Национальность русский

Звание во время войны лейтенант

Награды орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, орден Александра Невского, медали «За отвагу», «За взятие Праги» и другие

Сын военнослужащего

Я русский, но у меня немецкая фамилия. История такая. Петр I стал вербовать в Пруссии военнослужащих, чтобы они помогли сделать армию в России, и мои дальние родственники были привезены сюда, обеспечены жильем и работали по реформе вооруженных сил России. Это мои пра-пра-пра-пра. Предки заслужили дворянского звания своей успешной работой. Происхождение наше немецкое, но, приняв дворянство, мы стали россиянами.

Первый вопрос был в школе: кто твой отец? Я писал «военнослужащий». Кто твоя мама? «Домашняя хозяйка». И это было всю мою жизнь: социальное происхождение — сын военнослужащего. Про фамилию меня всюду спрашивали. И родители нас учили: «Ты говори, что ты русский, что твой дед, прадед были русскими, участвовали в войнах».

Родители не афишировали свое дворянское происхождение — это слово тогда уже было забыто. Об этом не говорили, это было отрицательным. И мама, и папа были дворяне, но об этом не говорили. Об этом я узнал уже после войны.

Комсомольский набор

Фото: Алексей Кузьмичев

Как пришла война? Утром я проснулся, позавтракал, сел за свой стол. Зубрил матанализ и высшую геометрию — предстояли экзамены. Рядом на красном комоде стоял приемник. По радио зазвучали военные марши, и это вызвало тревогу. Потому что уже был слух: что-то случилось. А дальше война покатилась так, что люди забыли о личной жизни, о судьбе и подчинялись только одному: «это нужно для войны». Сразу все взрослое население ушло на фронт и не вернулось.

В армию я попал через комсомольский набор в мае 1942 года. Позвали в комитет комсомола института: кто пойдет, кто хочет? Мы пошли в деканат, написали заявление. Нас декан ругал: «Вы ничего не понимаете! Вас готовил авиационный институт. Вы нужны. У вас заводы!» А мы: «Нет, мы хотим в войне победить». В январе 1943 года нас отправили на Центральный фронт.

Нас обучали, но когда я приехал на фронт, я сразу почувствовал, чего мне не хватает: умения воевать. Уметь воевать — это не только уметь стрелять. Это не только увидеть немца, это еще этого немца поймать, поймать удачно и хитро. А мы всю войну воевали силой. И я написал в училище, что мне не хватает знания тактики. Мне говорили: «Какой же ты дурак, а если бы твое письмо пришло по назначению? Кто-то тебя пожалел, наверное, и это письмо порвал».

Курская дуга — это была школа. После сражения я почувствовал, что закончил другое училище, фронтовое, и стал командиром. Я посеял в сознании умение управлять собой в любой обстановке и научился слову «надо». Медаль «За отвагу» — моя первая боевая награда.

Мы съели всех лошадей, которые были у нас транспортным средством. Снег сошел, и мы корни ели. Варили шкурки с дерева, березовый сок пили. Всю траву, которая пошла, мы сразу же съели. Ужасный был голод. И эпидемия была, потому что вши завелись. Ни землянки, ничего: на снегу лежали больные тифом. Я снимал с себя белье, тряс над костром и слышал, как лопаются вши.

Переправа

А дальше было форсирование Днепра. Дивизия наша переправлялась через Днепр самостоятельно, без поддержки и прикрытия. Все готовилось тихо. Переправа шла с помощью подручных средств. Не было ни понтонов, ни лодок, ни плотов — а если и были, то предназначались для патронов и средств связей. Никаких пушек, никаких минометов.

Переправа намечалась 16 октября в ночь. Стояла очень ясная погода и с запада на восток, прямо нам в лицо, светила полная луна. На глади Днепра было прекрасно видно лунную дорожку и все, что на ней могло плыть. Было звездное небо и было тихо. Мы за несколько дней до этого готовились: надо было окопать землю, чтоб не с открытой местности, а из окопов люди бросались в воду.

Переправочным средством была чурка сухого бревна, перевязанная проволокой и привязанная к поясу. Это средство спасало от мин и осколков. Левой рукой я держался за проволоку у самого бревна, правой греб, а за плечами был вещмешок и завернутая в пленку ракетница: ракеты, патроны. И больше ничего. В сапогах и в одной гимнастерке. Плыли мы тихо. На Днепр опускался туман, и берег можно было увидеть, только высоко подняв голову. Сколько я плыл, не помню — наверное, это были часы. Сколько нас было, тоже не знаю. На середине реки немцы нас обнаружили, и вода в Днепре закипела. Помню одни всплески ослепительные от снарядов — то справа, то слева, то спереди.

Ноги вскоре окоченели, рука сжалась в кулак. Уже на том берегу оглянулся назад — все острова были усеяны трупами, телами раненых. Я уткнулся коленками, почувствовал землю, положил руки перед собой, а на них голову. Я лежал и не мог встать. Комбат сказал: «Лейтенант, вставай, сейчас будем штурмовать немцев. Нужен огонь батареи». Вот это слово — «надо». Я встал.

Когда рассвело, пошли в контратаку. У нас не было оружия — все было мокрое. Мы просто душили людей. Я не помню, что я делал еще. Может быть, рты разрывал. Я был ужасным зверем. Немцы бежали, мы бежали следом, нас отстреливали, летали над нами самолеты — и наши, и немецкие. Сбрасывали бомбы, бомбили. Ползали немецкие танки. Был песок, лужи воды по пояс, мы плескались в этой жиже и добрались до огневой позиции немцев. За битву на Днепре я получил орден Красного Знамени.

Любовь артиллеристов

Потом, уже на территории Германии, война была совсем другой. Мы пришли в немецкий город Котбус, который американцы и англичане разбомбили, превратили в руины. Город был не из домов, а из разрушенных каменных пирамид. Все люди погибли. У меня волосы тогда дыбом встали, страшно.

В Москву я вернулся в конце октября. Институт окончил в 1950 году, стал радиоинженером. После института до пенсии работал в конструкторском бюро в НПО «Алмаз».

Со своей будущей женой я учился в школе с первого по десятый класс. Она была художницей, мы выпускали стенгазеты. Вместе до войны успели поступить в институты: я — в МАИ, она — в Архитектурный. Оба успели закончить первый курс, были отличниками, пошли в армию. Оба служили в артиллерийских войсках. Оба уцелели и вернулись живыми. Встретились, продолжили дружбу. В 1946 году поженились, прожили вместе 69 лет. У нас родился сын, появились внуки. 19 января этого года я проводил ее в последний путь.

Марк Михайлович Рафалов

Фото: Константин Саломатин

Возраст 90 лет

Национальность еврей по отцу

Звание во время войны гвардии капитан морской пехоты

Награды орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и медаль «За оборону Москвы» и другие

Родился в 1924-м в Харькове. Отец — стопроцентный еврей, мама — русская дворянка. Вот такая у меня помесь была. Когда мне было два года, мы уехали в Париж — отец был там торгпредом пять лет. А с 1930 года семья жила в Москве.

Сын врага народа

Фото: из личного архива М. Рафалова

26 июня 1938-го отец пошел на работу, к нему подошли два мужичка в погонах, посадили в машину и увезли на Лубянку. Его избивали там. В августе он маме записочку передал: «Вера, не присылай мне жесткую пищу, у меня уже нет зубов». Им надо было добиться признания, что отец был троцкистом. Он подписал этот протокол через сорок дней, но своих товарищей не заложил: называл фамилии только тех, кто был расстрелян или уже получил срок. Потом в ЗАГСе мне выдали свидетельство о смерти, где написано, что он умер от болезни сердца.

Недавно где-то сообщалось, что примерно 52% россиян сегодня, в 2015 году, поощряют Сталина и политику Сталина. Я со своими однополчанами старался не затрагивать тему Сталина, потому что они сразу говорили: «Просто так не сажали». Нам с мамой говорили, что нам еще повезло, потому что дали восемь лет с правом переписки — на самом деле отец не в Москве умер, а уже под Магаданом в лагерях, 7 марта 1944 года.

Они строили такой режим — оттуда люди вообще не возвращались. За цитату из Троцкого. Есть паническое письмо от отца 1942 года, что он ничего не помнит, забыл все адреса — соседям нашим пишет. А у нас была четырехкомнатная квартира в самом центре Москвы, между Петровкой и Столешниковым. Так вот, спустя примерно неделю явился мальчик в погонах и предъявил маме распоряжение очистить квартиру за 24 часа. Ее присмотрел генерал НКВД.

Взамен хотели дать комнату — 13 метров. У мамы остались какие-то связи, она позвонила, и нас поселили в коммуналку: огромная комната, метров 25. Мы потом узнали, что энкавэдэшники посадили своего майора, чтобы нас туда вселить.

Сегодня с усмешкой говорят о чувстве патриотизма, а мы были очень патриотичны. Тогда к Сталину я относился с почтением — потом уже просветлел. А тогда — ну, нет отца и нет. Кстати, в этом доме, где мы жили, по Петровскому переулку, четвертый и пятый этажи Внешторг надстроил. Выходили мы в футбольчик поиграть и друг другу говорили: «Вот там уже свет не горит, и тут не горит, и там не горит». Оба этажа опустели за несколько месяцев 1937–1938 годов. Даже это не изменило мое отношение. А уже потом, во время войны, я многое увидел.

Маму никуда не брали, потому что она была «жена врага народа». «Об работать не может быть и речи», как говорят в Одессе. Мне тогда было тринадцать лет, а сестре Юле — восемь. Напротив ЦУМа была закусочная, и мама договорилась, что будет там каждый день печатать меню на папиросной бумаге, а ей за это (в штат не могли принять — наказали бы) давали в судках какие-то флотские щи, котлеты паровые, компот. Это спасло нам жизнь, ведь в 1941 году ввели карточную систему, а карточки нам не давали.

Когда начались высылки, домоуправ не вписал маму в списки неблагонадежных, и нас не тронули, а мама была уже готова поехать — другие жены были в лагерях в Средней Азии. А потом,извините за такой оборот, к счастью нашей семьи началась война, и мама стала матерью сына-фронтовика: ее приняли на работу в школу.

Оборона Москвы

Фото: из личного архива М. Рафалова

Как я узнал, что война началась? На стенках висели такие тарелки картонные, репродукторы — 22 июня я был дома с мамой. В коротком сообщении Молотов сказал, что немцы вероломно вторглись и так далее. А на самом деле не вероломно — все Сталин знал, получал сообщения от разведчиков.

Но мы понимали раньше. Окна нашей кухни в коммуналке выходили во двор, и мы видели, что во дворе что-то копают, укрепляют — бомбоубежище. А перед самой войной, дней десять до начала оставалось, промелькнуло сообщение ТАСС, что у нас с Германией хорошие отношения и договор о ненападении. Ровно через месяц нас стали бомбить. Нас, мальчишек, собрали и объявили, что создают комсомольско-молодежные отряды по борьбе с последствиями от налетов вражеской авиации. Выдали ночные пропуска и каждый раз говорили, куда надо бежать.

В один из вечеров пакет бомб-зажигалок упал на крышу, а мы сидели по углам. Я тогда играл в футбол и не курил — презирал это дело, а тут с перепугу начал курить. Обезвредил три или четыре бомбы: там стояли бочки с водой, ящики с песком, рукавицы были, клещи, и надо было бомбы выбросить на улицу, утопить или в песок закопать. Спустя несколько лет я получил свою первую боевую награду — медаль «За оборону Москвы». То есть мы уже считались участниками войны. А через некоторое время очередной самолет немецкий начал пролетать и кидать бомбы на Москву. Подбежал к окну и увидел: между Большим театром и Малым лежит девочка лет пяти, вся в крови, и над ней склонившись рыдает мама. Дальше этот самолет на Тверской улице попал в очередь, которая стояла в продуктовый магазин. Побило много людей. Это первые дни, когда пощупал войну живьем.

16 октября 1941 года была паника, немцы стояли недалеко от Москвы, и всем учреждениям поступило указание сжечь архивы — из всех окон летел пепел. Мама совершила своеобразный подвиг: подумала, что люди приедут из эвакуации и не найдут свои документы, завернула в газету трудовые и дипломы и принесла домой. В конце войны мама вернула людям их документы — они такие счастливые были!

Фото: из личного архива М. Рафалова

Призыв

Призвали меня осенью 1942 года. Призвали, хотя я был сыном врага народа, потому что некого уже было. Три с половиной миллиона уже было в плену. Немцы под Москвой, а у нас ничего не готово — танки ни к черту не годились, ведь T34, ИС-2, ИС-3 — это все появилось уже в 1943–1944 годах.

Я тогда играл в футбол за Московский клуб «Крылья Советов», это был тогда класс «А», нынешняя Премьер-лига. Нас отвезли в Марийскую АССР — холоднющий лагерь на тридцать тысяч человек, там готовили младших командиров. Меня определили в минометную школу, и в Новый год 1942–1943-го мы уже были на Северо-Западном фронте — Великолукская область, сейчас Псковская. 27 февраля 1944-го я уже был командиром взвода, и мы со взводом одними из первых вошли в пылающий город Пустошка. После этого я был первый раз ранен — в ногу, 17 мая.

Да, никаких минометов нам не дали, их просто не хватало, и мы попали в морскую пехоту — подбирали ребят спортивных, а я бегал здорово. Я второй разряд мог легко выполнить, даже после девочек и после пьянки. Так я вообще шпанистый парень был. Весело жил: девочки, вино, консервы.

У меня было четверостишие:

Врагов разбили мы ораву,

Но был средь нас один нахал.

Мы с ним не поделили славу,

Он всю себе ее забрал.

Пустошку надо было освободить, потому что она стояла на перекрестке Ленинград—Киев и Рига—Москва, а там шоссе и железная дорога — немцы получали питание, оружие. Там очень болотистые места. Очень тяжелые шли бои, положили двадцать две тысячи наших ребят. А рядом на очень высокой горе была деревушка Горушка, там стояла батарея легких немецких орудий, и они с этой горы расстреливали наши части. Последовал от большого начальства приказ взять эту Горушку. А снегу было много, и мы решили провести атаку под прикрытием дымзавесы, повезли шашки. Рано утром запалили, они загорелись, и почти сразу же красная ракета — атака. Мы поднялись. И ужас: дым пошел не в сторону немцев — а по розе ветров так должно было быть, а вдоль траншеи — боженька распорядился по-своему. То есть ничего нас не скрывало.

Тридцать три человека на моих глазах полегли. У немцев были крупнокалиберные пулеметы, и они расстреляли наших ребят. Горушку, конечно, не взяли. На следующий день вызывает меня майор СМЕРШ и говорит: «Ну и что вы там надымили? Расскажите». Я говорю: «Надымили, как полагалось». — «А почему же дым пошел по траншее?» Ну а я шутник был: «Это туда вопрос» — и пальцем в небо показываю. Майор в ответ: «Сволочь! Я тебе морду набью! Иди отсюда!» Понимаете, он наверняка знал, что я сын врага народа. В Пустошку мой взвод вошел одним из первых, и меня представили к награде — орденом Красной Звезды, кажется, хотели наградить. Еще двоих кроме меня представили, всем дали, а мой наградной лист вернулся. СМЕРШ написал: «Кого награждаете?» Тот человек должен был завизировать. А он не завизировал.

12 апреля 1944-го я был ранен в горло: «слепое осколочное ранение шеи с повреждениями гортани». Где-то совсем рядом со Псковом течет река Великая, в боях там создали плацдарм. У нас были самоходки, и не хватало разведчиков, чтобы определить расположение немецких орудий на той стороне реки. Мы вшестером пробыли всю ночь в снегу и засекали на бумаге расположение. Наши провоцировали выстрелами, немцы сразу отвечали, и было видно, где орудия стоят, где — пулеметы. А там расстояние-то — двести метров. У меня есть стихотворение:

Двести метров всего

Там засели враги.

Двести метров всего,

Но пойди, пробеги.

Утро. Я иду первый, на боку пистолет. А немцы ротную минку пустили — семь осколков я словил, а ребят не тронуло. Вот на горле и здесь, на лице. Так и не достали осколки, да я привык уже. Бриться только неудобно. В этом году направили меня на томографию, а там спрашивают, есть ли инородные тела. Написали: «Не полагается, убрать все инородные тела». Ну куда — убрать? Мне уже 91-й год идет.

Вот дети в школе часто спрашивают, было ли мне страшно. Конечно, боялся — все боялись, но страх надо уметь преодолевать, ты же мужчина. У меня был во взводе один парень, так он во время артобстрела падал на землю, прятался.

После войны

Я был старшим сержантом, командиром взвода — то есть на офицерской должности. И когда меня ранило, на самолете отвезли на Селигер, в город Осташков. Лежал в офицерской палате: дополнительный паек давали и уже не махорку, а «Казбек». А я очень хотел вернуться в свою часть. Меня определили в резервный полк. Туда люди из госпиталей возвращаются, новобранцы. В то время был указ, что ребят, у кого есть образование девять классов или больше, надо стараться сохранить: надо ж кому-то работать. Приезжают набирать ребят в военные училища, но я от пехотного сразу отказался. А тут полковник приехал, такой озорной мужик, мы с ним про футбол поговорили, потом поехали в Челябинск, и меня забрали в Челябинское танкотехническое училище. Я его окончил с отличием.

Прослужил на Забайкальско-Амурском фронте почти два года. В 1947 году я уже играл в футбол за команду «Окружной дом офицеров», а потом стала «Танкист», они по классу «Б» играли. Играл за сборную армии.

А потом я пытался демобилизоваться — нужно рапорт писать. Но через голову начальства нельзя, а меня терпеть не мог командир полка Попов, потому что я в футбол играл. У нас был еще был Машков, так он тенором был — улетал все время на концерты. А я уезжал то на сборы, то на игры. И он нас двоих не любил, на партсобраниях говорил: «Рафалов и Машков служить не хотят — один горло дерет, другой пузырь гоняет». В конце концов командир батальона подсказал: «Зачем ты Попову пишешь, никогда он тебя не отпустит! За кого ты голосовал в Верховный совет?» Ответил, что за маршала Малиновского. Он отвечает: «Никакого маршала нету. Пиши депутату Верховного совета Малиновскому Родиону Яковлевичу. Пиши как депутату». Я написал, что у меня такое-то ранение, что хочу учиться. И я его не обманул, кончил потом институт в Москве.

После XX Съезда партии отца реабилитировали. Мы с сестрой по закону стали совершенно полноценными людьми, но до сих пор некоторые смотрят косо. Особенно однополчане. Когда заходит разговор об отце, говорят: «Так же не сажали просто! Значит, что-то было». При этом все добрые, прекрасные люди. Это все заслуга пропаганды — настолько вбивали в головы. Чтобы отношение изменилось, должно время пройти.

Мое отношение тоже менялось постепенно. На фронте мы как-то с одним парнем из штрафбата разговорились: он закончил железнодорожный институт, москвич, работал на железной дороге диспетчером. Так вот он как-то сутки не спал, и оказалось, что дал неправильную команду: направил товарный вагон в другой вагон, полный сахара. Люди сбежались, растащили этот сахар. Ему засунули двенадцать лет лагерей, но заменили на фронт. Мы с ним встретились, когда он был раненый уже, а если ранение — сразу амнистия. Эти маленькие эпизоды все меняли понемногу. Потом был еще майор Девятаев, он из Горького. Был командиром штурмовика, его сбили и взяли в плен, он попал в лагерь и оттуда с ребятами на немецком самолете сбежал. Прилетел, а ему дали девять лет тюрьмы. После выступления Хрущева только выпустили. Вот его судьба запала в душу. Да много от ребят разных историй знаю, все это накапливалось. Книг потом много читал. С «Мемориалом» связан.

О национальностях

На войне почти не было национализма. У меня во взводе были Вася Белов и Уткин, оба карелы. Еще Будоржапов и Будорханов — казахи, с которыми я ходил в разведку. Оба здоровые. Земляникин был еврей. Смородинов — русский. Такая смесь. Никто на это внимания не обращал.

На фронте притеснения по национальному признаку я не чувствовал, но вот маленький эпизод расскажу. В 1943 году меняли красноармейские книжки и офицерские книжки. Сидели мы с писарем в землянке штаба батальона, и он мне говорит: «Марк, у тебя в красноармейской книжке написано, что ты еврей. Что мне написать?» Я говорю: «Не знаю». У меня мама русская, но тогда предпочтение отдавалось отцу. Теперь, насколько я знаю, у евреев считают по маме. Я говорю: «Наверное, надо так и оставить». Тут капитан открывает дверь и говорит: «Все евреи в Ташкенте. Никаких евреев здесь нет. Напиши: русский». А когда демобилизовался в 1947 году и надо было менять документы, сдаю свои документы, а в них — русский.

Кстати, в 1940 году, когда мне исполнилось шестнадцать лет, я пошел в милицию отдавать документы, а мама, поскольку очень интеллигентная женщина была, так спокойно говорит: «Сынок, если будут спрашивать о пятом пункте, скажи лучше, что русский». Она же дворянка была, опытная уже — в Гражданскую войну, в Харькове, несколько раз переходила из рук в руки. Она знала, что евреев не очень любят. Паспортистка мне через стеклянную штуку говорит: а здесь что будем писать? А я про маму уже забыл и отвечаю: «Отец — еврей». Она голову набок. «А мама — русская дворянка». Она аж подскочила: «Так это же еще хуже!»

А в 1947 году — тогда нехорошие настроения появились — меня вызвали в партком. Кто-то там докладывает: это же безобразие — был евреем, а теперь русский. Исключать надо, мол, из партии. Но нашлись ребята, сказали: «Он вернулся с фронта, дважды ранен. Морской пехотинец. Что вы от него хотите? Напишите выговор без занесения в учетную карточку».

Во время расцвета антисемитизма в России меня уволили в 1952 году из Министерства тяжелого машиностроения. Я работал в центральном аппарате Минтяжмаша, но меня уволили. Ходил потом с утра до вечера, искал работу — ничего, даже учеником шофера не взяли. Спас меня случай. У Покровских ворот встретил знакомого — Никитина, тогда он был заведующим кафедрой физподготовки Торфяного института. Он рассказал, что фронтовики могли получить право стать студентами. Я стал долбить и из пяти экзаменов получил три пятерки и две четверки — поступил. Потом меня избрали председателем спортклуба, профсоюз стал платить неплохие деньги. Пропаганда была такая, что ярко выраженные евреи боялись на улицу выходить. К счастью, тот период продолжался не очень долго.

После окончания института стал инженером, пошел работать во Всесоюзный научно-исследовательский институт подъемно-транспортного машиностроения. Всю жизнь там проработал. После ранения в ногу тяжело было бегать, и я перешел в разряд судей. Хотелось играть в футбол, я пришел в Коллегию судей и остался.

Информация