Буревестник революции. Максим Горький

«Когда человеку лежать на одном боку неудобно — он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно — он только жалуется. А ты сделай усилие — перевернись».

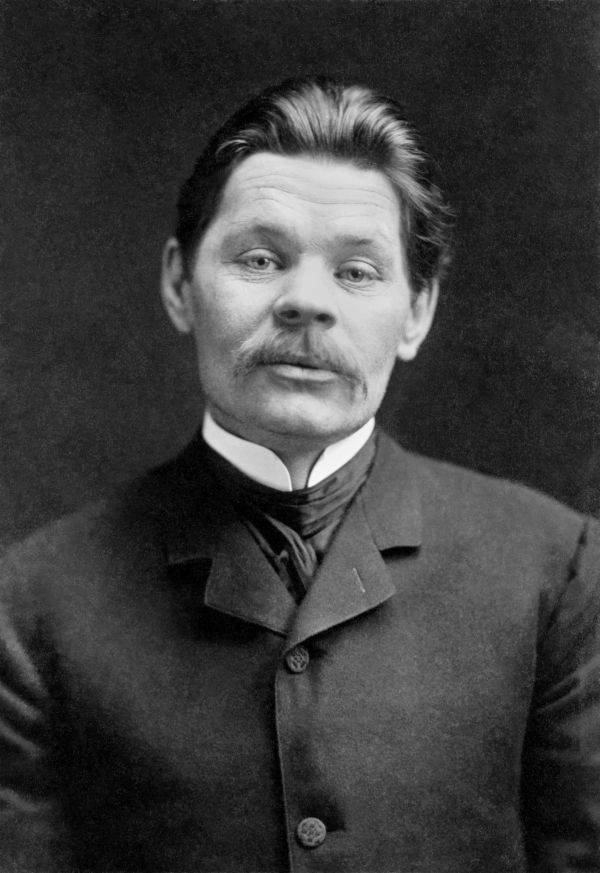

Алексей Пешков родился в Нижнем Новгороде 16 (28) марта 1868. Дед его по отцу был из простых людей, дослужился до офицерского чина, однако за жестокое обращение с подчиненными был разжалован в солдаты и отправлен в Сибирь. Его сын Максим в девять лет оказался приписан к цеховым столярам города Перми, и в двадцать уже был опытным краснодеревщиком. Работая в Нижнем Новгороде, молодой человек познакомился с дочерью цехового старшины Варварой Васильевной Кашириной и уговорил ее мать Акулину Ивановну поспособствовать их свадьбе, что та и выполнила. Вскоре после рождения Леши Максим Савватиевич вместе с семьей отправился в город Астрахань руководить пароходной конторой. В четыре года мальчик заболел холерой. Отец сумел его выходить, однако при этом подхватил заразу сам и вскоре умер. В день кончины Максима Савватиевича Варвара Васильевна родила недоношенного мальчика, которого назвала Максимом. Однако на восьмой день новорожденный умер. Впоследствии виноватящий себя Алексей Пешков взял себе отцовское и братово имя, как бы стремясь прожить за них непрожитые жизни.

После смерти супруга мать Горького решила вернуться в Нижний Новгород к своим родителям. Вскоре по приезду домой Варвара Васильевна вторично вышла замуж, и Лешино детство прошло под присмотром бабушки и деда. Бабушка Акулина Ивановна была рукодельницей-кружевницей, знала великое множество народных песен и сказок и, по словам Горького, «не боялась никого и ничего, кроме черных тараканов». Дедушка Каширин, «рыжий и похожий на хорька», в молодости бурлачил на реке Волге, а затем постепенно выбился в люди и на протяжении тридцати лет состоял цеховым старшиной. Своих детей (а потом и внуков, включая «Лексея»), дед Каширин в процессе «воспитания» немилосердно сек. В семь лет Алексей тяжело заболел оспой. Как-то раз в бреду он выпал из окошка, вследствие чего у него отнялись ноги. К счастью, после выздоровления мальчик снова пошел.

В 1877 Алеша был определен в начальное училище для бедняков. Там он появился по его собственным словам «в перешитом из бабушкиной кофты пальтишке, в штанах «навыпуск» и желтой рубахе». Именно «за желтую рубаху» Пешков получил в училище прозвище «бубновый туз». Помимо учебы Алексей занимался ветошничеством — собирал гвозди, кости, бумагу и тряпки на продажу. Кроме этого Пешков промышлял воровством теса и дров со складов. Впоследствии писатель рассказывал: «В слободе воровство грехом не считалось, являясь для полуголодных мещан не только обычаем, но и почти единственным средством к жизни». Несмотря на более чем прохладное отношение к учебе, Алексей, с детства отличавшийся феноменальной памятью, в конце года получил в учебном заведении похвальный лист: «за благонравие и успехи в науках отличные пред прочими». Прямо на похвальном листе благонравный ученик расшифровал аббревиатуру училища НСК как Наше Свинское Кунавинское (вместо Нижегородское Слободское Кунавинское). Подслеповатый дедушка надписи не рассмотрел и был доволен.

Когда Пешкову шел двенадцатый год, от чахотки умерла его мать. Написанная накануне Первой мировой повесть «Детство» заканчивается такими словами деда Каширина внуку: «Ну, Алексей, ты — не медаль. На шее у меня тебе не место, а иди-ка ты в люди...». Ничего особо жестокого в поступке деда не было, в то время это являлось обычной практикой приучения к трудовой жизни. «В людях» Алексей Пешков начал служить в лавке «модной обуви». Затем он устроился учеником к своему двоюродному дяде, строителю-подрядчику и чертежнику Сергееву. Дядя был человеком хорошим, однако «бабы его мальчонку заели». Вместо того чтобы чертить, Леше приходилось чистить посуду, мыть полы и штопать носки. В итоге он сбежал и поступил посудником на тянувший баржу с арестантами пароход. Там местный повар приохотил паренька к чтению. Увлекшись книгами, Пешков нередко оставлял посуду невымытой. В конце концов, парнишку с парохода прогнали. В последующие годы он сменил множество занятий — торговал иконами и учился их писать, ловил птиц для продажи, служил у того же дяди Сергеева десятником на строительстве известной Нижегородской ярмарки, подрабатывал портовым грузчиком...

В это же время Алексей не переставал читать, благо всегда находились люди, дававшие ему новые книги. От лубочных произведений вроде «Золотой грязи» и «Живой покойницы», расцветивших скучную жизнь подростка, Пешков помаленьку добрался до работ Бальзака и Пушкина. Читал Алексей, как правило, ночами при свечном огарке, а днем допытывался у окружающих, кто такие, к примеру, гунны, приводя вопрошаемых в замешательство. В 1884 шестнадцатилетний Алексей Пешков принял решение поступать в Казанский университет. Учиться, помянув Михаила Ломоносова, его надоумил один приятель, казанский гимназист. Однако по прибытию в город выяснилось, что набираться знаний юноше не только не на что, но и рано. В Казани Пешков прожил около четырех лет, и университеты у него здесь оказались свои.

Первый курс юноша окончил среди грузчиков, жуликов и босяков, о которых Горький впоследствии писал: «Странные это были люди, и многого я в них не понимал, но очень меня подкупало в их пользу то, что не жаловались они на жизнь. О благополучии «обывателей» говорили иронически, насмешливо, однако не из скрытой зависти, а будто бы из гордости, из сознания, что они живут плохо, а сами по себе гораздо лучше тех, кто «хорошо» живет». В то время молодой человек ходил буквально по краю — по собственному признанию писателя, он «чувствовал себя вполне способным на преступление и не только против «священного института собственности»...». Второй курс Алексей прошел в пекарне, где, работая по семнадцать часов в сутки, руками замешивал до трехсот килограммов теста. Третий курс Пешкова составила конспиративная работа — «семинары» толстовцев перемежались с «семинарами» ницшеанцев, так как юноша интересовался всем. Четвертым и последним курсом его казанских университетов стала село Красновидово около города, где он работал в местной лавке.

В 1887 умерла бабушка Горького, дед ее пережил всего на три месяца. В конце жизни оба христарадничали. Настоящих друзей у Пешкова так и не появилось, и свое горе поведать ему было некому. Впоследствии Горький саркастически писал: «Пожалел я, что в те дни острой тоски не было около меня ни собаки, ни лошади. И не догадался я поделиться горем с крысами, — их в ночлежке было много, и с ними я жил в отношениях доброй дружбы». В это же время девятнадцатилетний юноша от полнейшего разочарования в людях и в жизни выстрелил себе в грудь. Пешков выжил, однако пробил себе легкое, из-за чего впоследствии заработал туберкулез. Позднее Горький упомянет об этом в «Моих университетах».

В 1888 будущий писатель покинул Казань и отправился в странствие по Руси. Все места, которые посетил Горький, оказались впоследствии отмечены на его литературной карте. Сначала Пешков на барже доплыл по Волге до Каспия, где пристроился в рыболовецкую артель. Именно на рыбных промыслах происходит действие его рассказа «Мальва». Дальше молодой человек двинулся в Царицын, где работал на железнодорожных станциях сторожем и весовщиком. После этого он отправился ко Льву Толстому в Москву. К тому времени Алексей решил основать толстовскую колонию, однако для этого была необходима земля. Ее-то он и надумал позаимствовать у прославленного писателя. Однако Льва Николаевича новоиспеченный толстовец дома не застал, а Софья Андреевна встретила «темного бездельника» довольно прохладно (хотя и угостила кофием с булкой). Из Хамовников Горький отправился в ночлежку Хитрова рынка, где был до полусмерти избит. Оправившись, молодой человек в «скотском вагоне» возвратился в Нижний Новгород (в 1889), где его никто не ждал.

В армию Пешкова с его дырявым легким не взяли, и он устроился на пивной склад. Работа его заключалась в развозке напитков по точкам (говоря современным языком, будущий писатель был менеджером по продажам). Вместе с тем он, как и раньше, посещал революционные кружки, в результате чего две недели провел в тюрьме. В Нижнем Новгороде Горький также познакомился с писателем Владимиром Короленко. Работа на складе Алексею Максимовичу вскоре наскучила, и молодой человек ушел в адвокатскую контору письмоводителем. В это же время Пешкова настигла любовь — к супруге бывшего ссыльного Ольге Каминской, которая была старше его на девять лет. А в апреле 1891 он снова отправился в странствие. За полтора года будущий писатель исходил весь юг России от Бессарабии до Украины и от Крыма до Кавказа. Кем он только ни работал — и рыбаком, и кашеваром, и батраком, занимался добычей нефти и соли, работал на строительстве шоссе Сухуми-Новороссийск, отпевал покойников и даже принимал роды. Судьба бродяги сталкивала молодого человека с самыми различными людьми, позже он написал: «Множество образованных людей жило унизительной, полуголодной, трудной жизнью, тратя ценные силы на поиск куска хлеба...».

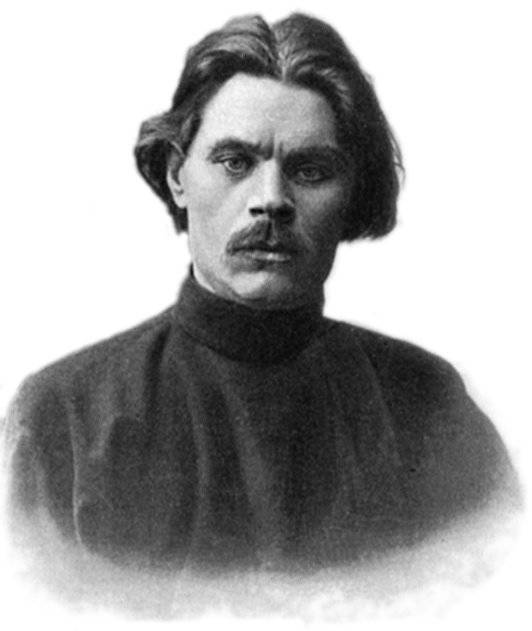

Добравшись до Тифлиса, Алексей Максимович устроился в местные железнодорожные мастерские, в которых трудилось свыше двух тысяч человек. Как и всюду на Кавказе, здесь было множество политических ссыльных. Будущий писатель свел знакомство со многими из них, включая старого революционера Калюжного. Именно он, наслушавшись бродяжьих баек Алексея (к слову, Пешков являлся прекрасным рассказчиком), посоветовал ему записывать их. Так в середине сентября 1892 в газете «Кавказ» был напечатан рассказ «Макар Чудра» — цыганская легенда о Лойко Зобаре и красавице Радде. Подписано сочинение было псевдонимом «Максим Горький». Вслед за Алексеем Максимовичем в Тифлис, разведясь с мужем, прибыла Ольга Каминская с дочерью. А в 1892 Горький вместе с Ольгой Юльевной возвратился в Нижний Новгород и устроился на старое место — письмоводителем в адвокатской конторе. В это время рассказы начинающего писателя при поддержке Владимира Короленко начали издаваться в казанском «Волжском вестнике», в московских «Русских ведомостях» и в ряде других изданий.

Жизнь с Каминской не задалась, и в какой-то момент Алексей Максимович сказал возлюбленной: «Кажется, будет лучше, если я уйду». И, действительно, ушел. В 1923 он написал об этом: «Так окончилась история первой любви. Хорошая история, несмотря на плохой конец». С февраля 1895 Горький находился в Самаре — благодаря рекомендации Короленко он был приглашен в «Самарскую газету» в качестве постоянного обозревателя газетных известий. Для воскресных номеров он писал беллетристические фельетоны, подписывая их в высшей степени странно — Иегудиил Хламида. Самара в корреспонденциях Горького представала «российским Чикаго», городом нищих и толстосумов, «диких» людей с «дикими» нравами. Новоявленный журналист вопрошал: «Что важное и хорошее сделало для города наше богатое купечество, что оно делает и что предполагает делать? Я знаю за ним лишь одно — ненависть к прессе и преследование ее различными путями». Результатом этих обличений стало то, что Хламиду крепко побили двое мужиков, нанятых одним из «обиженных» толстосумов. Помимо газетной поденщины Алексей Максимович успевал сочинять прозу — в 1895 был напечатан созданный годом ранее «Челкаш», а с 1896 по 1897 Горький друг за другом написал рассказы «Мальва», «Супруги Орловы», «Коновалов», «Бывшие люди» и некоторые другие произведения (всего около двадцати), ныне ставших классическими. Попробовал он себя и в поэзии, однако опыт оказался неудачным, и больше Горький к этому старался не возвращаться.

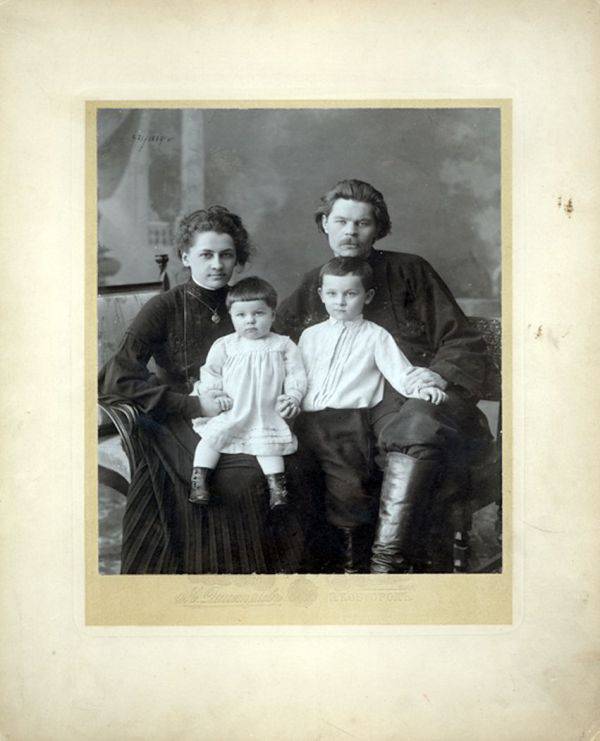

В августе 1896 никому не известный работник «Самарской газеты» Алексей Пешков сделал предложение корректору той же газеты Екатерине Волжиной. Вскоре они поженились. Екатерина Павловна была дочерью разорившегося помещика, человеком «маленьким, миленьким и простеньким», как характеризовал ее сам супруг в одном из посланий Чехову. Венчание прошло в Вознесенском соборе, и в тот же день молодожены отправились в Нижний Новгород, где писатель устроился обозревателем «Нижегородского листка». Осенью Алексей Максимович свалился с чахоткой и, оставив газету, в декабре месяце выехал поправлять здоровье в Крым. Денег у него не было, и сто пятьдесят рублей на поездку молодому писателю выделил после соответствующего прошения Литературный фонд. В конце июля 1897 в украинском селе Мануйловке, где Алексей Максимович продолжал лечение, у молодых родился сын, которого назвали Максимом.

Весной 1898 из печати вышли два томика «Очерков и рассказов» Алексея Максимовича мгновенно прославившие автора — конец 1890-ых и начало 1900-ых годов в России прошло под знаком Горького. Необходимо отметить, что в мае 1898 писателя арестовали и отправили в Тифлис почтовым поездом, где заключили на несколько недель в Метехскую тюрьму. В обществе произошедшее вызвало бурю возмущения, а тираж книги пострадавшего от «царских сатрапов» писателя мгновенно разошелся. В неволе болезнь Алексея Максимовича обострилась, и после того как его отпустили на свободу, он снова отправился в Крым. Там он встретился и познакомился с Чеховым, Буниным и Куприным. Антоном Павловичем Горький искренне восхищался: «Это один из лучших друзей России. Друг правдивый, беспристрастный, умный. Друг, любящий страну и сострадающий ей во всем». Чехов, в свою очередь, отмечал: «Горький — несомненный талант, притом настоящий, большой... Мне не все по душе, что он пишет, однако есть вещи, которые очень и очень нравятся... Он настоящий».

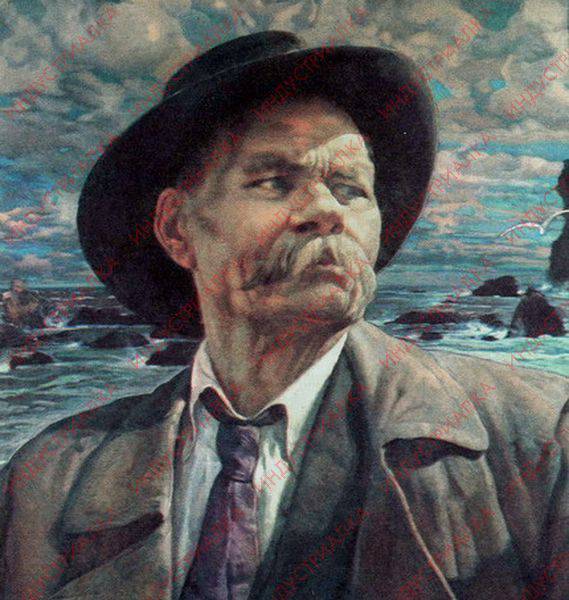

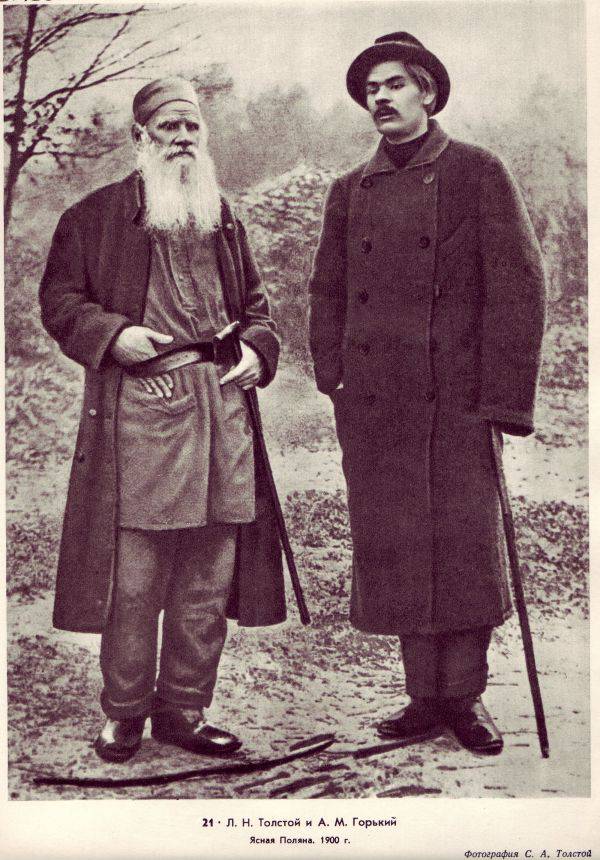

В 1899 Горький прибыл в Санкт-Петербург, где свел знакомство с Репиным (сразу же написавшим его портрет) и с Кони. А в 1900 произошло знаменательное событие — Алексей Максимович все-таки встретил Льва Толстого, отметившего при их первой встрече в дневнике: «Был Горький. Хорошо поговорили. Он мне понравился — настоящий человек из народа». В это же время писатель закончил книгу «Фома Гордеев» и написал «Трое», ставшую своеобразным вызовом «Преступлению и наказанию» Достоевского. К 1901 пятьдесят произведений Горького были уже переведены на шестнадцать иностранных языков.

Находясь в 1901 в Санкт-Петербурге, Алексей Максимович отправил нижегородским революционерам мимеограф (аппарат для печатания листовок), за что и оказался арестован. Однако сидел он в тюрьме Нижнего Новгорода недолго — Лев Толстой через товарища передал министру внутренних дел записку, в которой помимо прочего сообщал, что Горький является «писателем, ценимым и в Европе». Под давлением общественности Алексея Максимовича выпустили, однако посадили под домашний арест. Неоднократно «страдальца» дома навещал Шаляпин и пел, «собирая под окошками толпы зевак и сотрясая стены жилища». Они, к слову, крепко подружились. Любопытный факт, в молодости оба в одно и то же время ходили наниматься в хор Казанского оперного театра, причем Горького тогда приняли, а Шаляпина — нет.

В это же время в Нижнем Новгороде Алексей Максимович организовал специально для босяков чайную под называнием «Столбы». Это была весьма необычная чайная по тем временам — там не подавали водку, а надпись у входа сообщала: «Спирт есть яд, подобно мышьяку, белене, опию и множеству других веществ человека убивающих...». Легко представить негодование, недоумение и изумление «челкашей», которых в «Столбах» потчевали чаем с булочками, а на закуску угощали концертом художественной самодеятельности.

В конце мая 1901 у писателя родилась дочь, названная Екатериной, а в 1902 Алексею Максимовичу присудили ссылку, которую он отбывал в Арзамасе. Впечатления Горького об этом месте отражены в повести «Городок Окуров», содержащей эпиграф из Достоевского «...уездная и звериная глушь». Проводы его на вокзале вылились в настоящую демонстрацию. При этом Горький (который в полиции проходил под прозвищем Сладкий) с иронией произнес жандармам: «Вы поступили бы умнее, если бы сделали меня губернатором или дали орден. Это бы погубило меня в глазах публики».

В феврале 1902 Академия наук избрала Алексея Максимовича почетным академиком по разряду изящной словесности. Но после вмешательства Николая II (слава писателя-бунтаря докатилась и до императора), начертавшего заключение: «Более чем оригинально», избрание было объявлено недействительным. Стоит отметить, что к словесности Горького наименование «изящная» и впрямь отнести сложно, впрочем, у царя были другие аргументы для высказанного мнения. Узнавшие об этом и избранные в Академию ранее Чехов и Короленко из солидарности приняли решение отказаться от своих званий. В это же время в Нижнем Новгороде с Горьким произошел один весьма неприятный случай. Одним декабрьским вечером к писателю, возвращавшемуся домой в одиночестве, подошел незнакомый человек, ударил Алексея Максимовича в грудь ножом и скрылся. Спасла литератора случайность. Горький, выкуривавший свыше семи десятков папирос в день, всегда носил с собой деревянный портсигар. В нем-то и застрял нож, легко проткнувший пальто и пиджак.

В октябре 1902 в Художественном театре Станиславским была поставлена автобиографическая пьеса Горького «Мещане». Она имела крупный успех, однако следующая пьеса «На дне» произвела такой фурор, какого после в театре не имела ни одна драма. Пьеса была поистине хороша — Чехов, который и познакомил Алексея Максимовича со Станиславским, прочитав ее «едва не прыгал от удовольствия». Вскоре началось ее триумфальное шествие по Европе. К примеру, в Берлине к 1905 «На дне» сыграли более пятисот (!) раз.

В 1903 Горький окончательно перебрался в Москву, став во главе издательства «Знание», выпускавшее по четыре альманаха в год. Более популярного издательства в стране в те годы не было — начав с тридцати тысяч экземпляров, тираж мало-помалу поднялся до «гигантских» для того времени шестисот тысяч. Кроме Горького в альманахе издавались такие известные литераторы, как Андреев, Куприн, Бунин. Сюда же тянулась молодая и колючая литературная поросль, занимавшая позиции социально-критического реализма. Представителей ее, к слову, иронически называли «подмаксимовиками», так как они копировали и литературный стиль Горького, и его манеру одеваться, и его волжское оканье. В это же время никогда не имевший близкого друга Алексей Максимович близко сошелся с Леонидом Андреевым. Объединяло писателей не только почти культовое служение литературе, но и бунтарство людей городской окраины, а также презрение к опасности. Оба в свое время пытались покончить жизнь самоубийством, Леонид Андреев даже утверждал, что «человек, не пробовавший себя убить, стоит дешево».

В Москве Алексей Максимович разошелся с венчанной женой. Они расстались друзьями, и писатель всю жизнь обеспечивал ее и своих детей (его дочь Екатерина умерла от менингита в 1906). Вскоре после этого Горький стал жить в гражданском браке с Марией Андреевой — актрисой МХТ и дочерью главного режиссера Александринки. Однако это было еще не всё — Мария Федоровна являлась активной большевичкой, нося партийную кличку Феномен. А в 1905 писатель сам оказался в центре революционных событий. Накануне 9 января он имел разговор с Витте, предупредив председателя Комитета министров, что если на улицах прольется кровь, то правительство заплатит за это. Все Кровавое воскресенье Горький находился среди рабочих, лично наблюдал их расстрел, сам едва не погиб, а ночью написал «Обращение», призывавшее к борьбе с самодержавием. После этого Алексей Максимович отправился в Ригу, где его арестовали и выслали в Санкт-Петербург. Сидя в одиночке в Петропавловской крепости, он написал пьесу «Дети солнца» — произведение о преображении интеллигенции. В это же время против преследований Горького протестовала вся Россия и Европа — отметились и Анатоль Франс, и Герхарт Гауптман, и Огюст Роден... Выпущенный под гигантский залог в десять тысяч рублей, без права уезжать из столицы Алексей Максимович с нетерпением ждал суда, который вполне мог стать спектаклем посильнее, чем «На дне», но осенью 1905 (после выхода Манифеста 17 октября) дело против писателя прекратили.

Уже в октябре 1905 при участии Горького была организована революционная газета «Новая жизнь», которая, помимо прочего, напечатала статью Ленина «Партийная литература и партийная организация». А в конце 1905 в Москве вспыхнуло восстание со строительством баррикад и яростными сражениями. И вновь Горький был активным участником происходящих событий — квартира его на Воздвиженке служила складом оружия и штабом революционеров. После разгрома восстания арест писателя стал делом времени. Партия, в которую он вступил вместе с Андреевой, от греха подальше отправила его в Америку. Имелась тут и утилитарная цель — сбор средств на нужды РСДРП. В феврале 1906 Алексей Максимович на долгие семь лет покинул Россию. В Нью-Йорке Горького встретили с огромным энтузиазмом. Писатель встречался с американскими писателями, выступал на митингах, а также опубликовал обращение «Не давайте денег русскому правительству». В Америке посланник отечественной литературы познакомился со знаменитым Марком Твеном. Оба литератора выросли на берегах великих рек, оба взяли необычные псевдонимы — вероятно, поэтому очень понравились друг другу.

В сентябре 1906 Горький покинул США и поселился в Италии на острове Капри. Эмиграция переживалась им довольно тяжело — нередко Алексей Максимович просил друзей привезти ему из России «простого черного хлебушка». А гостей к писателю наезжало великое множество, среди которых были как деятели культуры (Шаляпин, Андреев, Бунин, Репин), так и революционеры (Богданов, Луначарский, Ленин). На Капри Горький взялся «за свое старинное дело» — принялся сочинять. Ему, как и Гоголю, в Италии работалось хорошо — здесь он написал «Городок Окуров», «Исповедь», «Вассу Железнову», «Сказки об Италии» и «Жизнь Матвея Кожемякина».

В 1913 в связи с трехсотлетием Дома Романовых опальным литераторам была объявлена амнистия. Горький воспользовался этим и в декабре месяце вернулся домой. Россия встретила писателя с распростертыми объятиями, Алексей Максимович поселился в столице, продолжив свою революционную деятельность. Полиция, безусловно, не оставляла его вниманием — одно время за Горьким, сменяя друг друга, следили двадцать агентов. Вскоре разразилась Первая мировая, и уже на следующий день после объявления войны писатель отметил: «Одно ясно точно — начинается первый акт всемирной трагедии». На страницах «Летописи» Алексей Максимович вел активную антивоенную пропаганду. За это он нередко получал от недоброжелателей намыленные веревки и письма с проклятиями. По воспоминаниям Чуковского, получив подобное послание, «Алексей Максимович надевал свои простенькие очки и тщательно читал его, подчеркивая карандашом наиболее выразительные строки и машинально исправляя ошибки».

В хаосе событий Февральской революции Горький, снова удивляя всех, уповал на культуру и науку. Он говорил: «Я не знаю ничего иного, что может спасти страну от гибели». Отдалившись в это время от всех политических партий, писатель основал собственную трибуну. Газета «Новая жизнь» печатала оппозиционные по отношению к большевикам статьи Горького, в 1918 собранные в книгу «Несвоевременные мысли». В конце июля 1918 большевики закрыли «Новую жизнь». Ленин при этом утверждал: «Горький — наш человек и, безусловно, вернется к нам...».

Алексей Максимович не просто говорил, что культура спасет страну, он многое делал и «сверх» слов. В голодные годы (в 1919) он организовал издательство «Всемирная литература», выпускавшее лучшие сочинения всех времен и народов. К сотрудничеству Горький привлек известных писателей, ученых и переводчиков, среди которых были: Блок, Гумилев, Замятин, Чуковский, Лозинский. Планировалось выпустить 1500 томов, получилось всего 200 книг (в семь раз меньше запланированного), и все равно издание книг во время, когда измученные люди не видели хлеба, стало настоящим культурологическим подвигом. Помимо этого Горький спасал интеллигенцию. В ноябре 1919 был открыт занявший целый квартал Дом искусств. Литераторы не только работали тут, но и столовались, и жили. Годом позже возникло знаменитое Цекубу (Центральная комиссия по улучшению быта ученых). Под свое крыло Алексей Максимович взял и «Серапионовых братьев»: Зощенко, Тихонова, Каверина, Федина. Чуковский впоследствии утверждал: «Мы пережили те тифозные, бесхлебные годы, и этим в значительной степени обязаны «родству» с Горьким, для которого все, и маленькие, и большие, стали как родная семья».

В августе 1921 Горький снова покинул страну — на этот раз на двенадцать лет. Несмотря на то, что он серьезно переутомился и болел (обострились туберкулез и ревматизм), выглядело это странно — писателя выплеснуло из России в конце первой волны эмиграции. Парадокс — уезжали враги революции, уехал и ее вестник. Многого не одобрявший в практике Советов Алексей Максимович, тем не менее, оставался убежденным социалистом, говоря: «Отношение мое к Соввласти определенно — иной власти для народа русского я не мыслю, не вижу и не желаю». Владислав Ходасевич же говорил, что писатель уехал из-за тогдашнего хозяина Петрограда Зиновьева, который терпеть его не мог.

Пересекши границу, Алексей Максимович с родными, но уже без Андреевой отправился в Гельсингфорс, а потом в Берлин и Прагу. В это время он написал и напечатал «Заметки из дневника» и «Мои университеты». В апреле 1924 Горький осел в Италии около Сорренто. Почту из России ему доставляли на ослике — иначе почтальоны были не в силах дотащить до писателя тяжеленные сумки. Писали Горькому дети, селькоры, рабочие, и всем он отвечал, с улыбкой называя себя «письмописцем». Кроме того он вел активную переписку с молодыми отечественными литераторами, всячески их поддерживая, давая советы, правя рукописи. В Италии он также заканчил «Дело Артамановых» и начал свой главный труд — «Жизнь Клима Самгина».

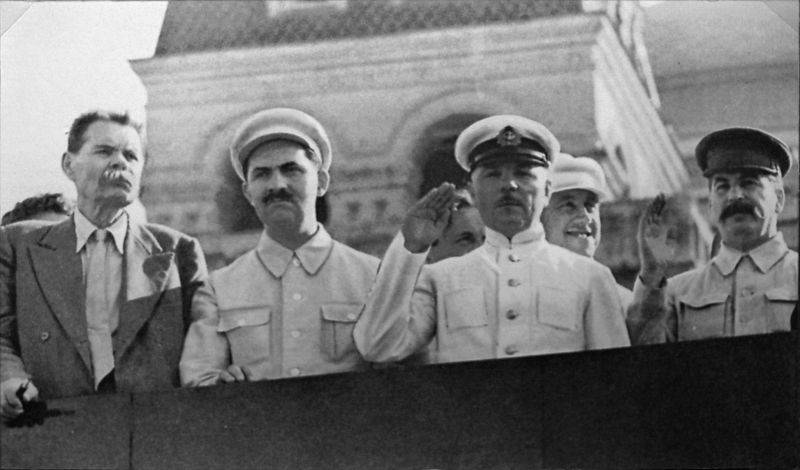

В конце двадцатых жизнь в Сорренто уже не казалась Алексею Максимовичу тихой, он писал: «Жить здесь из-за фашистов становится все тяжелей». В мае 1928 он вместе с сыном Максимом выехал в Москву. На перроне Белорусского вокзала писателя встречал почетный караул из пионеров и красноармейцев. Здесь же присутствовали первые лица страны — Ворошилов, Орджоникидзе, Луначарский... Горький объехал всю страну — от Харькова до Баку и от Днепростроя до Тифлиса — встречаясь с учителями, рабочими, учеными. Тем не менее, в октябре 1928, несмотря на наивное восклицание одного рабочего Бауманского района: «Максимыч, милый, не езди в Италию. Мы тебя и тут будем лечить и беречь!», писатель отбыл в Италию.

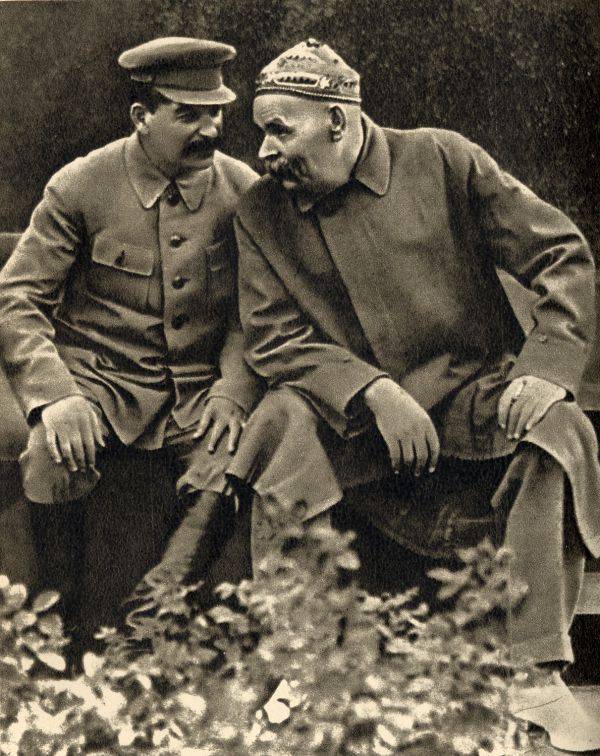

Прежде чем окончательно возвратиться на родину Горький совершил еще ряд вояжей. Во время очередного приезда он посетил Соловки, читал в театре имени Вахтангова пьесу «Егор Булычев и другие», а Ворошилову и Сталину — сказку «Девушка и Смерть», относительно которой Иосиф Виссарионович сказал, что «штука эта будет сильнее «Фауста». В 1932 писатель вернулся домой. Необходимо отметить, что еще в 1919 Горький познакомился с баронессой Марией Будберг (урожденной графиней Закревской). Об их первой встрече она рассказывала: «Я была изумлена его смесью жизнерадостности, смелостью, целеустремленностью, веселым нравом. С той поры я была с ним тесно связана...». Связь и в самом деле оказалась «тесной» — эта загадочная женщина была последней любовью писателя. Она отличалась деловой хваткой и широкой образованностью, также существуют сведения, что Будберг являлась двойным агентом — английской разведки и ГПУ. С Горьким баронесса уехала за границу, однако в 1932 в СССР вместе с ним не вернулась, а отправилась в Лондон, где впоследствии стала любовницей Герберта Уэллса. Приставленный к баронессе английский агент писал в донесениях, что «женщина эта крайне опасна». Мария Закревская скончалась в 1974, уничтожив перед смертью все свои бумаги.

Горький любил повторять: «Превосходная должность — быть на земле человеком». Ни один отечественный писатель не имел при жизни такой завораживающей славы, какой судьба одарила Алексея Максимовича. Он еще был вполне себе жив и умирать не собирался, а именем его уже назвали город — в 1932 Сталин предложил переименовать в Горький Нижний Новгород. Разумеется, это предложение было принято на ура, после чего почти в каждом городе стали появляться улицы Горького, а театрам, лайнерам, теплоходам, пароходам, паркам культуры и отдыха, заводам и предприятиям стали присваивать имя легендарного писателя. Сам вернувшийся в СССР Горький к лавине увековечений относился иронически, в 1933 он сказал писательнице Лидии Сейфуллиной: «Теперь меня всюду приглашают и окружают почетом. Был у колхозников — стал почетным колхозником, у пионеров — почетным пионером. Давеча посетил душевнобольных. Очевидно, стану почетным сумасшедшим». В то же время Ходасевич говорил, что в повседневной жизни писатель был удивительно скромен: «Скромность эта была неподдельная и происходила главным образом от преклонения перед литературой и от неуверенности в себе... Я не видел человека, носившего свою славу с большим благородством и умением».

Весь 1933 Горький занимался организацией Союза писателей, председателем правления которого и был избран на первом съезде, прошедшем в августе 1934. Также по инициативе Алексея Максимовича в 1933 был создан Вечерний рабочий литературный университет. Вышедший из низов писатель желал облегчить путь молодежи в «большую» литературу. В 1936 Вечерний рабочий литературный университет превратился в Литературный институт им. Горького. Перечислить всех, кто учился в его стенах, весьма непросто — множество молодых людей получило тут корочки со специальностью: «литературный работник».

В мае 1934 внезапно скончался единственный сын писателя. Смерть его была во многом загадочной, очень уж быстро сгорел крепкий молодой человек. Согласно официальной версии умер Максим Алексеевич от воспаления легких. Горький писал Роллану: «Удар действительно тяжелый. Перед глазами стоит зрелище его агонии. До конца дней моих не забуду эту возмутительную пытку человека механическим садизмом природы...». А весной 1936 Горький и сам заболел воспалением легких (поговаривали, что простудился он на могиле сына). 8 июня больного навестил Сталин (всего вождь был у Горького три раза — еще 10 и 12 июня). Появление Иосифа Виссарионовича удивительным образом облегчило положение писателя — он задыхался и почти агонизировал, однако, увидев Сталина и Ворошилова, вернулся с того света. К сожалению, ненадолго. 18 июня Алексей Максимович скончался. За сутки до смерти, прийдя в себя от горячки, он произнес: «А я сейчас спорил с Богом... ух, как спорил!»

По материалам сайта http://www.maximgorkiy.narod.ru/ и еженедельного издания «Наша история. 100 великих имен»

Информация