«Зело казанский орех крепок»: укрепления ханской Казани против московских войск

В течение XV–XVI столетий три московских государя поочередно отправляли рати на «град многолюдный казаньской», чтобы обуздать поволжских татар, прекратить их набеги на пограничные территории и захват полона, а также включить ханство в русскую орбиту. За все это время полноценно взять Казань удалось лишь дважды: в 1487 году Ивану III и в 1552 – его грозному внуку.

Конечно, далеко не каждый раз Русские войска доходили до самой ханской столицы. Значительная часть неудач до 1552 года объяснялась проблемами с логистикой и нехваткой перевалочных и ресурсных баз на пути к городу. Восполнять этот пробел начал еще Василий III, поставивший в 1523 году Васильсурск на реке Суре. Иван IV продолжил дело отца, в 1550 году основав Свияжск. Однако и сама Казань была вполне крепким орешком.

Кратко рассмотрим наиболее значимые военные кампании, когда Русские войска подходили непосредственно к Казани до ее взятия Иваном Грозным. Эпизодов, когда московские рати по факту не предпринимали активных действий, а великокняжеских ставленников приводили к власти прорусски настроенные казанские аристократы (как, например, в 1484 году), касаться не станем. Скажем и о том, что представляла собой Казань как крепость.

Рати Ивана III у Казани

Одним из первых подобрался непосредственно к ханской столице московский воевода Иван Руно. 21 мая 1469 года он доплыл до Казани по Волге вместе со своей судовой ратью. О точной численности войск под началом Руно остается лишь гадать из-за отсутствия войсковых росписей. В любом случае, ни о каких «тьмачисленных» ратях говорить не приходится.

Основная ставка делалась на стремительное продвижение по реке (только за первый день пути русской «флотилии» удалось преодолеть 60 верст) и быстрые мобильные десанты. Артиллерии в этом наскоро организованном походе не было, так что целью москвичей изначально выступал посад, а не кремль. «Бог войны» вообще не упоминается в источниках в контексте поволжских кампаний до 1482 года. И даже тогда «гром» никто «не пущаху»: все ограничилось первой масштабной транспортировкой пушек по реке. Но не будем сильно забегать вперед.

Вот что сообщает Никоновская летопись о походе Ивана Руно.

В некоторых источниках воеводу упрекают в том, что он зачем-то приказал трубить при высадке на берег и разбудил спящих в крепости казанских воинов. На деле Ивана Руно не должен был заботить сон защитников хорошо укрепленной городской цитадели. Трубный глас же стены Казани не обрушил, зато посеял панику на еще дремлющем уязвимом посаде.

В итоге московские войска сожгли казанский окольный город, а заодно «что полону было туто на посаде християньскои: псковскои, рязанскои, литовскои, вятскои, устюжскои и пермскои, и иних прочих градов, тех всех отполониша».

Русский струг XV–XVI веков, какие применялись в том числе в описанных казанских походах московских войск. Реконструкция, участвовавшая в съемках кинофильма «Ермак» (1996 год)

С моральной точки зрения Москва достигла крупного успеха. Впервые ее рати добрались до самой ханской столицы, побили иноверцев и высвободили из плена много православных людей.

В плане же тактики и изначальных целей большой операции, частью которой стал описанный поход молодцев Руно, победа оказалась близкой к пирровой. О взятии города или принуждении казанцев к выгодному миру по-прежнему оставалось лишь мечтать. Русские рати понесли серьезные потери, а оставшиеся воины устали. Вскоре военную кампанию пришлось экстренно свернуть.

Так что в целом Казань выстояла – во многом благодаря своему хорошо укрепленному кремлю.

На посаде едва улеглись дымы и зазвенели топоры плотников, как бурный 1469 подкинул городу новое испытание. В августе Иван III организовал еще один поход на Казань – под командованием своего брата Юрия Дмитровского. Московская судовая рать прибыла к ханской столице 1 сентября.

Летопись Льва Вологдина дает общую картину дальнейших событий:

Поясним, что «малое сражение» произошло на многострадальном посаде. Упомянутый же летописью «град» – это не вся Казань, а исключительно городская цитадель (детинец). Но и ее обнесения контрвалационной линией (острогом из валов и частоколов) и перекрытия воды оказалось вполне достаточно.

Вот что пишет летопись далее.

Видимо, на этот раз подготовка к походу оказалась на высоте, а рати четко действовали по заранее продуманному сценарию. Конечно, московские войска возводили вокруг казанского кремля далеко не Адрианов вал, но все равно инженерная задача перед ними стояла масштабная. Без толкового командования, налаженной логистики и снабжения такое едва бы удалось.

Хотя сообщение об отведении воды от города, окруженного реками и озерами, вызывает некоторые вопросы. Предположим, что построенный русскими ратями острог отрезал казанцев в кремле от Казанки и Булака, а тянувшиеся от системы озер неподалеку протоки наскоро перекрыли плотинами. Но с трудом верится, что в городской цитадели не вырыли ни одного колодца. Оттуда рукой подать до крупных водоемов, и с грунтовыми водами все должно быть в порядке, даже несмотря на расположение кремля на возвышенности.

Возникает крамольная мысль: вдруг перед нами очередная аллюзия или, как модно сейчас говорить, пасхалка, которыми так богаты русские летописи?

К примеру, возможна аналогия с осадой Алезии войсками Гая Юлия Цезаря в 52 г до н. э. Здесь вам и осада столицы непокорного соседа, и выстроенная контрвалационная линия вокруг города, и сооружение плотин, и даже Рим, только теперь уже третий. С другой стороны, об остроге и перекрытии воды упоминается лишь вскользь, без обычных для летописцев цветистых пассажей, которые напрямую указывают на авторитетный источник вдохновения («Записки о Галльской войне»).

В любом случае, ни о каком штурме и взятии ханской столицы речи снова не идет. Несмотря на поражение поволжских татар, сама Казань как крепость опять выстояла.

Впервые она покорилась лишь в 1487 году, когда Иван III взял город и усадил на казанской трон своего ставленника и вассала Мухаммед-Эмина. Тогда великий князь собрал немалое войско, включавшее судовую и конную группировки, а заодно и представительный артиллерийский наряд.

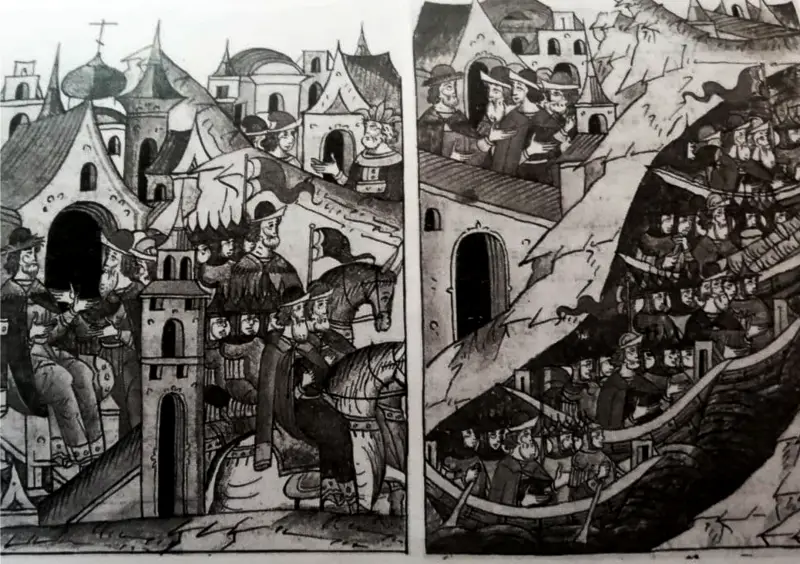

Выступление Русских войск на Казань. Конная и судовая рати. Миниатюры лицевого свода. Книга XVIII

Тут уже в разрядных книгах перечисляются большие воеводы похода – в общей сложности 13 полководцев (10 из них прибыли под Казань первой волной, еще 3 – позже в качестве конного подкрепления). Это можно использовать как зацепку для расчета рамочной численности русских ратей. Например, известный исследователь Алексей Лобин по аналогии с хорошо задокументированным Полоцким походом Ивана Грозного предположил, что на 1514 год (битва на Орше) один большой воевода располагал 4–5 боевыми сотнями. В каждом подобном формировании было около 150 ратников.

Нижегородский историк Борис Илюшин счел возможным применить такую схему относительно уже Русско-казанской войны 1505–1507 годов. Возникает большой соблазн произвести похожие расчеты и по казанскому походу Ивана III 1487 года. Грубо применив формулу А. Лобина, получаем общую численность московского войска в пределах 7 800–9 750 ратников.

Увы, точность расчета оставляет желать лучшего. К 1487 году поместная система еще не сложилась в таком объеме, как к Ливонским войнам, поэтому реальные цифры могли быть куда скромнее.

К тому же численность полков и боевых сотен (которые, к слову, официально появятся уже во времена Ивана Грозного, хотя по факту наверняка использовались и раньше) четко не регламентировалась и могла колебаться. И все же это хоть какой-то задокументированный ориентир. Если допустить, что под рукой у одного воеводы в 1487 году находились максимум 4 сотни, которые пока что численно соответствовали своему названию, получаем 5 200 ратников.

Это вполне представительная сила. Для сравнения, весь мобилизационный потенциал Казанского ханства, по мнению того же Б. Илюшина и других исследователей, не превышал 15 000 воинов.

В свою очередь историк А. Филюшкин оценивает максимальные мобилизационные возможности Великого княжества Московского на пике правления Василия III в 45–50 тыс. ратников, включая дворян с детьми боярскими и их боевых послужильцев. И это потолок, достичь которого было физически невозможно в одной военной кампании. Воспринимать же все «воя сто тысяч и сто» из Казанского летописца и других нарративных источников стоит лишь как фигуру речи для красного словца.

Возвращаясь к казанской крепости, и в этот раз она, должно быть, не подверглась штурму или массированному артиллерийскому обстрелу. Все ограничилось трехнедельной (по данным Устюжской летописи) осадой и полевыми стычками с конными отрядами казанцев, которые стремились навредить русским тылам, перерезать сообщение и т. д.

И вновь перед нами краткое летописное сообщение о возведении вокруг города острога (контрвалационной линии), на этот раз без перекрытия воды. В историографии есть мнение, что летописец просто-напросто заимствовал данный эпизод из вышеупомянутого сообщения по кампании 1469 года. Тогда сооружение контрвалационной линии, по версии хрониста, почти сразу заставило казанцев признать поражение и запросить мира. Здесь же заявленный острог сразу пропадает из повествования и не играет никакой роли. Он не мешает городским защитникам устраивать вылазки в стан русских войск.

Если имеются в виду более обширные временные укрепления, охватывающие и часть территории вокруг города, то почему татарские всадники беспрепятственно нападали на московские тылы? Смысл столь «воздушных» и бесполезных полевых фортификаций неясен.

Так или иначе ханская столица покорилась и открыла свои ворота перед воеводами великого князя, который «со совей руки» посадил на трон Мухаммед-Эмина.

Казанский хан Ильхам (Али Хан) сдается воеводам Ивана III в 1487 году. Фрагмент летописной миниатюры

Рати Василия III у Казани

В следующий раз крупные русские рати добрались до ханской столицы в 1506 году, после того как Мухаммед-Эмин заплатил великому князю «злым за предобрейшее»: побил и разграбил московских купцов, арестовал послов, казнил ряд лояльных Москве вельмож.

Несмотря на огромное количество собранных войск и артиллерии, военная кампания 1506 года оказалась неудачной. До полноценного штурма или даже осады крепости дело так и не дошло, русские воеводы потерпели два поражения. Правда, военная победа обернулась для казанцев полным политическим фиаско, а Мухаммед Эмин вновь присягнул великому князю, но это уже тема для отдельной статьи.

Очередная попытка овладеть городом и вернуть московский протекторат, временно сменившийся крымским, была предпринята весной 1524 года. 12 мая, по данным Типографской летописи, под Казань по рекам и «полем» отправились крупные войска под формальным руководством вассального Москве касимовского царевича Шаха-Али.

По факту судовую рать возглавляли князья Иван Бельский и Михаил Горбатый, а конную – Иван Васильевич Хабар Симский и прочие воеводы. Всего в разрядных книгах упоминаются 11 полководцев, что позволяет нам снова применить адаптированную формулу А. Лобина и предположить, что на Казань двинулось порядка 8 850 ратников вместе с несколькими сотнями служилых татар из двора Шаха-Али.

Судя по источникам, 14 августа пешие судовые войска пошли на штурм. К тому моменту москвичи уже потеряли множество бойцов и артиллерийских орудий в полевых стычках с казанцами. Ситуацию обостряло отсутствие поддержки со стороны конницы, которая завязла в боях на территории горних (правобережных) черемисов и запаздывала на театр военных действий.

Не получилось и как следует наладить снабжение, из-за чего в московском стане началась нехватка продовольствия. Выдвинувшийся из Нижнего Новгорода судовой резерв с дополнительным фуражом и провиантом попал в засаду и так и не достиг пункта назначения.

Но и казанцам изрядно досталось. Они потерпели ряд серьезных поражений на Волге и Свияге и тоже потеряли немало человек. Словом, оба противника вконец выдохлись. Начало штурма походило скорее на вальяжную демонстрацию в поиске любого повода бросить оружие и сесть за стол переговоров. В результате так все и произошло.

В источниках не говорится, состоялся ли в итоге полноценный штурм. Русские летописи опускают этот фрагмент, сообщая уже о прибытии казанских послов в Москву осенью 1524.

Еще одной проверкой казанской крепости на прочность стала масштабная московская военная кампания весны-лета 1530 года. Данной операцией руководили 20 больших воевод. Вполне возможно, что относительно 1530 года уже правомочно применить пропорцию военачальников, сотен и ратников из реалий Полоцкого похода без адаптации. Тогда получаем примерно 12 000–15 000 воинов (опять же, такие расчеты приблизительны и лишь показывают возможный порядок цифр).

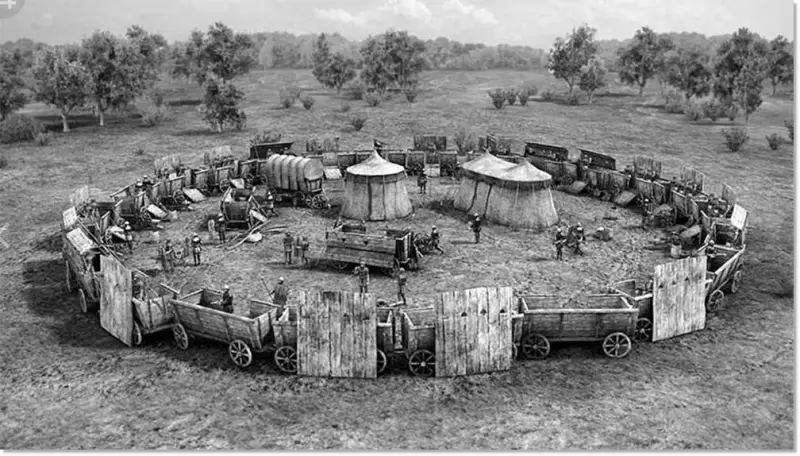

Помимо полководцев даются и кое-какие детали по вооружению и техническим средствам. Особенно интересно первое упоминание гуляй-города – мобильных деревяных укреплений, которые перевозились на телегах и выстраивались в поле, словно конструктор. Он должен был защищать московскую артиллерию и пищальников от конных рейдов во время осады и штурма ханской столицы.

Примерная реконструкция облика гуляй-города в XVI веке

Впервые просочились в летопись и подробности по артиллерии. Хотя перед нами, мягко говоря, путаные данные. Говорится о 7 пушках (в Вологодско-Пермской летописи) или 70 затинных пищалях, то есть крепостных ружьях (в Казанском летописце), пищалях полуторных, семипядных, сороковых.

Как полагают некоторые исследователи, на самом деле под «затинными пищалями» подразумевались верховые пушки, то есть короткоствольные орудия для верховой стрельбы. Наверняка великокняжеские воеводы привезли с собой и большие осадные бомбарды. В любом случае москвичи подошли к военной кампании основательно.

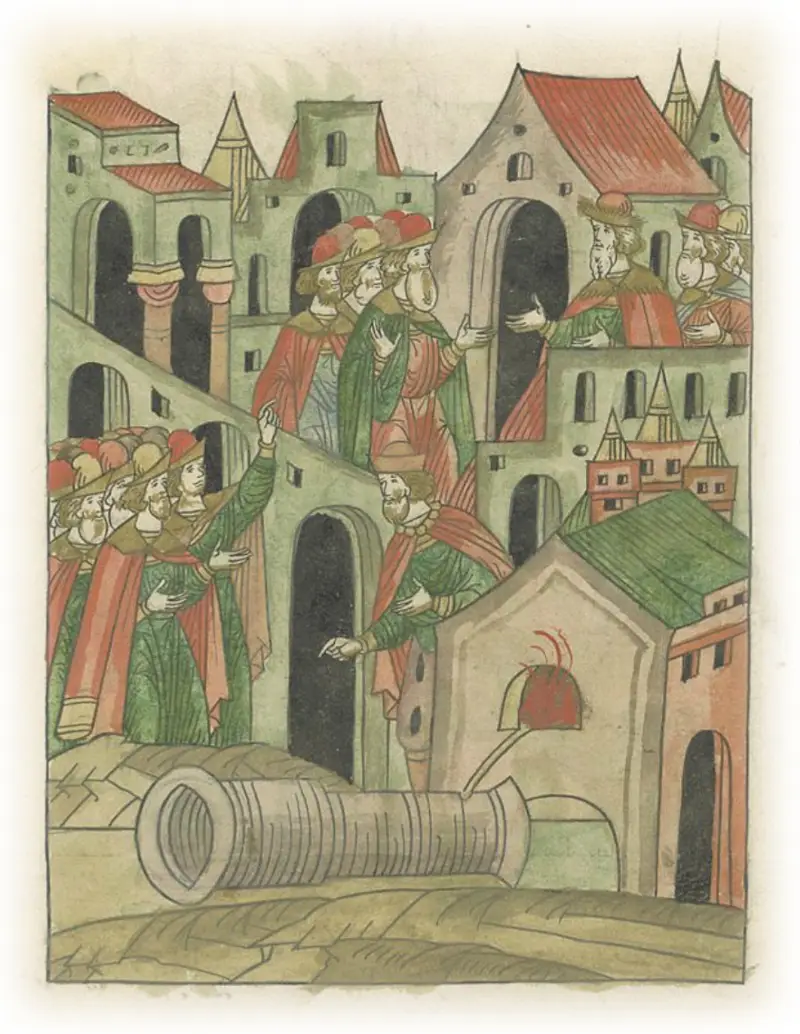

Отливка осадной пищали «Павлин» работы итальянского мастера Паоло де Боссо в августе 1488 года. Миниатюра из Лицевого свода

Теперь уже казанской крепости довелось попробовать на вкус московских ядер. Сперва Русские войска разгромили наскоро выстроенные казанцами дополнительные укрепления – деревянный острог, обогнувший столицу с юго-востока (подробнее о нем скажем чуть позже). Пожар перекинулся с острога на посад.

Казанцам удалось захватить часть русской артиллерии в ходе дерзкой вылазки. Но у наступающих осталось достаточно пороха в пороховницах – хоть и отсыревшего из-за грянувших ливней – и пушек в запасе.

Как только закончилась непогода, и высохли боеприпасы, Русские войска начали артиллерийский обстрел города, длившийся 13 дней. В конечном итоге казанцам пришлось капитулировать и выслать парламентеров, которые «шерть дали на всей воли государя великого князя». С волжских татар взяли клятву не сажать на трон никакого хана без московской санкции, как это было при Иване III, и отправить в Москву свое посольство.

Казанцы признали поражение, но полноценного взятия города или его разрушения снова не произошло. Об этом говорит хотя бы то, что ненавистный Москве крымский ставленник Сафа Гирей сохранил престол.

Поход русских войск на Казань 1530 года

Рати Ивана Грозного у Казани

Очередной мощный рывок в сторону взятия Казани сделал уже Иван Грозный в 1550 году. Незадолго до этого скоропостижно погиб тот самый хан Сафа Гирей, оставив после себя малолетнего наследника Утямиша. Образовавшийся в ханстве кризис власти открыл перед Москвой не простое, а целое панорамное окно возможностей для окончательного включения казанцев в свою орбиту.

Русский царь собрал большое войско. Если снова применить формулу А. Лобина, то приблизительно получаем 16 250 ратников. Конечно же, не обошлось и без «бога войны».

Интересно, что в этот раз кое-какие сведения о московской артиллерии доходят до нас «с той стороны баррикад». Находившийся в городе во время военной кампании астраханский поэт Х. Шерефи писал следующее:

Поясним, что под «воздушными пушками» Шерефи подразумевает большие осадные бомбарды. «11 огнестрельных пушек» – это, по всей видимости, крупнокалиберные мортиры, которые стреляли зажигательными ядрами.

В сообщении Шерефи говорится только о самой тяжелой артиллерии. Остается за кадром многочисленный полевой наряд, который становится обязательной компонентой Русских поволжских кампаний начиная с 1506 года.

Как считает А. Лобин, данным астраханца можно доверять.

Во-первых, сведения получены татарами из первых рук – от пушкаря-перебежчика.

Во-вторых, приведенные цифры не выглядят раздутыми в разы (или в сотни раз), как это часто бывает в нарративных источниках. Например, общую численность московских войск тот же Шерефи оценил ни много ни мало в 800 тысяч бойцов.

Несмотря на большой размах военной кампании, Казань снова выстояла. Московские силы приступили к осаде в феврале 1550 года. Начался массированный артиллерийский обстрел города. Царь «туры велел поделати и к городу приступати».

В итоге после почти двухнедельных попыток овладеть ханской столицей Иван Грозный и воеводы сняли осаду и отошли от Казани. По официальной летописной версии виной всему были «ветры сильные и дожди великие и мокрота немерная», которые спутали осаждающим все карты. Впрочем, подробнее об этом походе читайте в отдельном цикле статей.

Окончательно же Казань пала к ногам Ивана IV в 1552 году после 41 дня осады. И это при чудовищном количестве стянутых туда войск, осадной артиллерии и боеприпасов. Но казанское взятие Ивана Грозного – слишком обширная тема, чтобы касаться ее здесь лишь вскользь.

В следующей статье подробно рассмотрим, что же представляли собой укрепления Казани ханского периода.

Список литературы и источников

Источники:

История о Казанском царстве. Казанский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 19. М., 2000.

Летописец Льва Вологдина // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1977. Т. 1, ч. 1.

Устюжский летописец // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 13.

Постниковский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978.

Х.Шерифи. «Зафер наме-и Вилайет-и казан» // vostlit.info.

Литература:

Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2009.

Алишев С. Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV–XVI веках. Казань, 1995.

Борисов Н. С. Иван III. М., 2000.

Волков В. А. Под стягом Москвы. Войны и рати Ивана III и Василия III. М., 2016.

Илюшин Б. А. Казанские войны Василия III. Казань, 2021.

Лобин А. Н. Артиллерия Ивана Грозного. М. 2019.

Филюшкин А. И. Василий III. М., 2010.

Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991.

Информация