Долгая война «суданского Наполеона». Антифранцузская борьба в Западной Африке

Достаточно вспомнить, как та же Франция вела себя на Африканском континенте всего лишь 100-150 лет тому назад, когда происходил колониальный захват Западной и Центральной Африки. Хорошо известно, что на протяжении нескольких десятилетий, начав с длительной войны по покорению Алжира, Франция стремилась навязать свое колониальное господство в Северной, Западной и Центральной Африке, не гнушаясь ни насилием против мирного населения, ни подкупом местных вождей, ни жестокими репрессиями против участников антиколониальных движений. Фактически путем насилия и уничтожения местной государственности был осуществлен захват Францией огромных территорий, получивших название Французский Судан, а позже — Французская Западная Африка и Французская Экваториальная Африка. Но об этих страницах в истории Франции современные руководители страны не любят вспоминать.

Франция стала проявлять интерес к Западной Африке еще в XVII веке, как и многие другие европейские государства того времени озаботившись столь выгодным в коммерческом отношении предприятием как экспорт рабов с территории Черного континента на плантации в Вест-Индии. В 1638 г. в устье реки Сенегал был основан населенный пункт Сен-Луи, ставший основным торговым портом французского флота в Западной Африке. Обзаведясь факторией на территории современного Сенегала, Франция долгое время не стремилась завоевывать внутренние земли Африканского континента, удовлетворяясь наличием укрепленного пункта на побережье. На протяжении почти двух столетий продолжалось франко-британское соперничество в регионе. На западноафриканское побережье претендовала также и Британская империя, для которой эти земли тоже представляли стратегический интерес. В 1809-1817 гг. Франция временно оставила Сенегал, поскольку ее небольшой гарнизон, представленный Сенегальским батальоном и Волонтерами Сенегала был вынужден капитулировать перед превосходящими британскими силами. Тем не менее, в 1817 г. Париж вновь получил контроль над сенегальским побережьем и с тех пор уже вплоть до 1960 года, почти полтора столетия, Франция сохраняла колониальное господство над Сенегалом.

Франция стала проявлять интерес к Западной Африке еще в XVII веке, как и многие другие европейские государства того времени озаботившись столь выгодным в коммерческом отношении предприятием как экспорт рабов с территории Черного континента на плантации в Вест-Индии. В 1638 г. в устье реки Сенегал был основан населенный пункт Сен-Луи, ставший основным торговым портом французского флота в Западной Африке. Обзаведясь факторией на территории современного Сенегала, Франция долгое время не стремилась завоевывать внутренние земли Африканского континента, удовлетворяясь наличием укрепленного пункта на побережье. На протяжении почти двух столетий продолжалось франко-британское соперничество в регионе. На западноафриканское побережье претендовала также и Британская империя, для которой эти земли тоже представляли стратегический интерес. В 1809-1817 гг. Франция временно оставила Сенегал, поскольку ее небольшой гарнизон, представленный Сенегальским батальоном и Волонтерами Сенегала был вынужден капитулировать перед превосходящими британскими силами. Тем не менее, в 1817 г. Париж вновь получил контроль над сенегальским побережьем и с тех пор уже вплоть до 1960 года, почти полтора столетия, Франция сохраняла колониальное господство над Сенегалом. Закрепившись на побережье, во второй половине XIX века Франция начала продвигаться и во внутренние районы Африки. В первую очередь ее интересовала обширная территория, простиравшаяся от Атлантического побережья до реки Нил в современном Судане. На этой территории существовали многочисленные феодальные государства местных народов и племен, в большинстве своем исповедующие ислам и являющиеся носителями уникальных арабо-африканских культур. Французские власти, не скрывая своих аппетитов относительно Судана, видели своей целью выход к верховьям Нила, что позволило бы им поставить под свой контроль всю территорию Западной и Центральной Африки. Но для этого надо было преодолеть сопротивление многочисленных народов и племен, проживающих на бескрайних просторах Западной и Центральной Африки. Речь идет о территориях современных государств Сенегал, Мавритания, Мали, Гвинея, Нигер, Чад, Буркина-Фасо. Процесс завоевания внутренних районов Западной Африки шел медленно. Так, лишь к 1890 году удалось добиться контроля над внутренними районами Сенегала, хотя продвижение вглубь страны началось еще в 1850-е годы. Французов интересовали богатые природные ресурсы внутренних областей Западной и Центральной Африки, но более всего они стремились воспрепятствовать проникновению англичан на эту территорию и надеялись обойти последних, выйдя к истокам реки Нил.

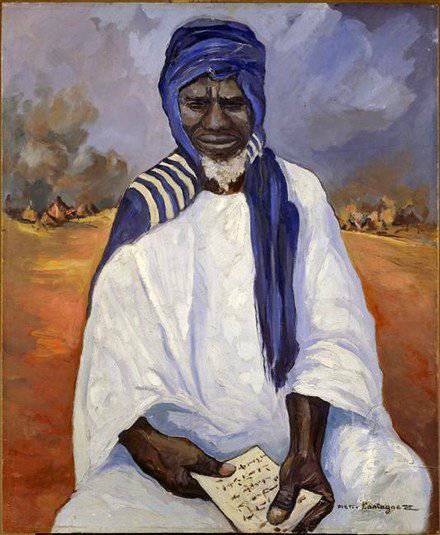

Халиф Эль-Хадж Омар

Продвигаясь вглубь Западной Африки, в конце 1870-х гг. французы столкнулись с сопротивлением одной из крупнейших на тот период региональных держав — мусульманской империи Вассулу. Это государственное образование было преемником существовавшего до него на землях современных Гвинеи, Сенегала и Мали государства под названием «Тиджания Омара Эль-Хаджа». Как следует из названия, государственное образование получило его, во-первых, в честь широко распространенного в Западной и Северной Африке суфийского ордена Тиджания, а во-вторых — в честь Эль-Хадж Омара, религиозного и политического деятеля, который и стоял у истоков исламской государственности в регионе. Следует напомнить, что регион, о котором мы ведем повествование, еще со Средневековья находился под сильным арабо-мусульманским влиянием. Культура местных африканских племен подверглась сильному влиянию более развитых культур Магриба, а многие местные народности включили в свой состав арабский и берберский субстраты.

Сам Эль-Хадж Омар был выходцем с плато Фута-Джалон, что на территории современной Гвинеи. По национальности он принадлежал к народности тукулер. Происхождение тукулеров тесно связано с народом фульбе, расселенным по всей Западной Африке — от Гвинеи до Камеруна. Тукулеры разговаривают на языке фула, исповедуют ислам, но в культурно-бытовом отношении подверглись большему влиянию соседних арабских и берберских племен Мавритании. Само название «тукулер» является французским искажением наименования государства Текрур.

Сам Эль-Хадж Омар был выходцем с плато Фута-Джалон, что на территории современной Гвинеи. По национальности он принадлежал к народности тукулер. Происхождение тукулеров тесно связано с народом фульбе, расселенным по всей Западной Африке — от Гвинеи до Камеруна. Тукулеры разговаривают на языке фула, исповедуют ислам, но в культурно-бытовом отношении подверглись большему влиянию соседних арабских и берберских племен Мавритании. Само название «тукулер» является французским искажением наименования государства Текрур. Эль-Хадж Омар ибн Саид Таль родился в 1797 году в долине реки Сенегал, в районе города Подор. Поскольку он был сыном религиозного учителя, нет ничего удивительного в том, что по мере взросления юный Омар был определен на учебу к духовным наставникам ордена Тиджания. В 1826 г. Омар совершил хадж — паломничество в Мекку, после чего был назначен халифом Западного Судана. Вернувшись на родину в 1835 году, спустя десять лет пребывания в Аравии, Эль-Хадж Омар приобрел всеобщее уважение как халиф ордена Тиджания. За него даже отдали в жены представительниц династий султанатов Борну и Сокото — влиятельнейших на тот период государств региона. В 1849 г. Эль-Хадж Омар перебрался в город Дингирай в Гвинее, где стал готовить джихад против соседних немусульманских государств Западной Африки. Их объявили «неверными», требующими или обращения в ислам, или уничтожения.

В 1852 г. Омар объявил джихад всем немусульманам региона, а затем и мусульманам, не входящим в состав ордена Тиджания. Костяк армии Эль-Хадж Омара составили тукулеры — мюриды ордена Тиджания, однако по мере продвижения к ним присоединялись и представители других племен, в основном — фульбе. В течение десяти лет Эль-Хадж Омару удалось совершить серьезную экспансию и установить контроль над обширными территориями Сенегала и Мали. В частности, тукулерскими джихадистами были захвачены государства Бамбара, Масина, Каарта, а также владения целого ряда местных племен. Победа над городом Масина далась Эль-Хадж Омару с трудом, однако он приказал кузнецам каждый день поставлять по 10 тысяч пуль, что привело в конечном итоге к взятию города. Тем не менее, против диктатуры Эль-Хадж Омара вспыхнуло восстание фульбе в Масине. Халиф был вынужден бежать и в феврале 1864 года был убит при странных обстоятельствах в горах Бандиагары.

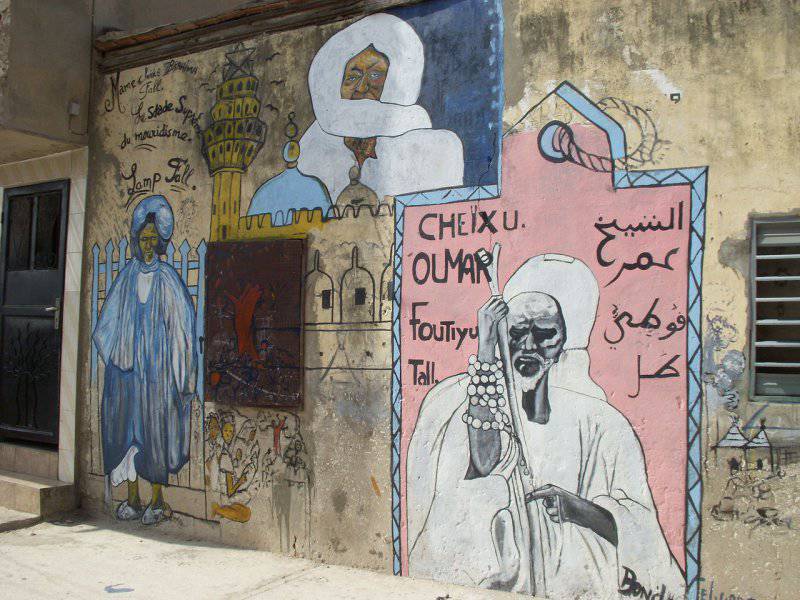

— изображение Эль-Хадж Омара в Дакаре (Сенегал)

Однако Эль-Хадж Омар успел созданием столь мощного государства сдержать на некоторое время французскую экспансию в регионе. Он прекрасно понимал всю опасность сложившейся ситуации, разгадав планы французов относительно полного подчинения Западной Африки. Учитывая, что население региона, в особенности его элита, в значительной степени было исламизировано, оказаться под властью французов для него было вдвойне неприемлемо — мусульмане опасались запретов на свободное вероисповедание, да и находится под властью «неверных» не было никакого желания. Эль-Хадж неоднократно обращался к исламскому населению французского Сенегала, в том числе Сен-Луи, призывая саботировать французские власти, не поставлять им продовольствие и иные товары. Однако далеко не все представители местного населения были настроены в отношении французского присутствия столь радикально. Так, на стороне французов выступила часть аристократии и купеческой верхушки.

Суданский Наполеон

После смерти религиозного лидера, как это обычно бывает с империями, созданными конкретным человеком, в государстве начались конфликты между военачальниками и духовными наставниками отдельных территорий и племен. Сын Эль-Хадж Омара Таля Ахмаду Секу Таль (1836-1897) унаследовал власть над империей Тукулер, которой управлял в 1864-1892 гг., а также — над королевством Сегу, которым правил на протяжении двадцати лет — с 1864 по 1884 гг.

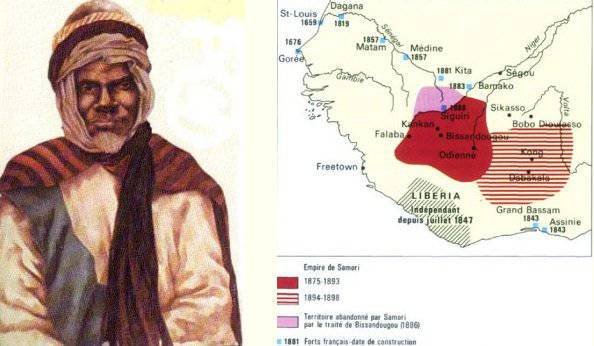

Среди военачальников Тиджании Эль-Хадж Омара выделялся некто Самори Туре, или Алами Самори Лафья Туре. Он был намного младше основателя тиджанийского халифата — на момент смерти Эль-Хадж Омара Самори Туре было всего лишь 34 года — он родился в 1830 году в селении Маньямбаладугу, что в юго-восточной части современной Гвинейской республики. В отличие от многих других представителей высших слоев тиджанийской империи, Самори Туре не был тукулером — он принадлежал к семье народности диула (дьюла). Дьюла долгое время играли одну из ключевых ролей в западноафриканской торговле. Объяснялось это тем, что представители небольшого народа (сегодня насчитывается около 790 тысяч дьюла) проживали преимущественно в городах и традиционно занимались ремеслами и торговой деятельностью.

Общаясь на языке, близком к мандинка, дьюла, будучи типичным африканским народом, вместе с тем подверглись сильной исламизации. Хотя Самори Туре в детстве ислам не исповедовал — он принял мусульманскую веру лишь в юности, присоединившись к движению ордена Тиджания. Известно, что военное дело Самори Туре изучил, служа воином у клана Сиссе. Дело в том, что мать Самори в 1848 г. попала в плен во время междоусобной войны и Самори, чтобы вызволить ее на свободу, пошел на военную службу к хозяевам матери. Там он провел долгих семь лет, обучившись военному ремеслу, а затем, вместе с матерью, бежал из плена. Вокруг Самори стали собираться сторонники из числа представителей его племени.

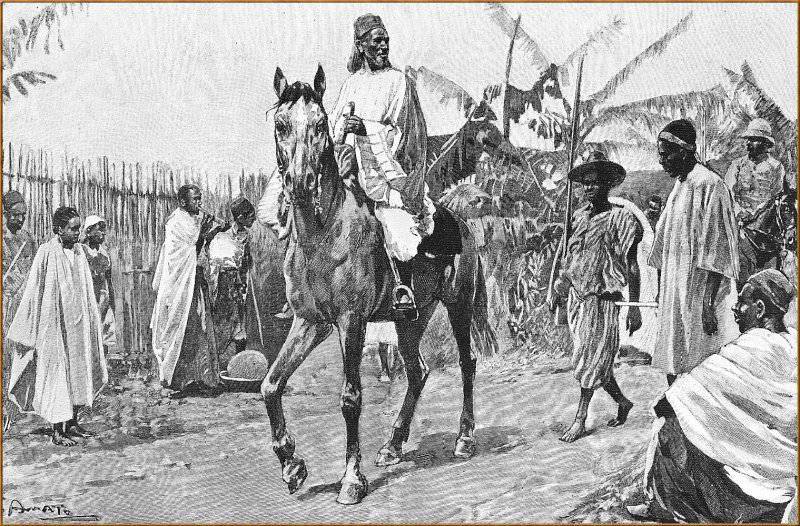

Общаясь на языке, близком к мандинка, дьюла, будучи типичным африканским народом, вместе с тем подверглись сильной исламизации. Хотя Самори Туре в детстве ислам не исповедовал — он принял мусульманскую веру лишь в юности, присоединившись к движению ордена Тиджания. Известно, что военное дело Самори Туре изучил, служа воином у клана Сиссе. Дело в том, что мать Самори в 1848 г. попала в плен во время междоусобной войны и Самори, чтобы вызволить ее на свободу, пошел на военную службу к хозяевам матери. Там он провел долгих семь лет, обучившись военному ремеслу, а затем, вместе с матерью, бежал из плена. Вокруг Самори стали собираться сторонники из числа представителей его племени. В 1861 г. Самори создал собственную армию. Отряды Самори поставили под контроль территорию Сананкоро на Гвинейском нагорье, у реки Верхняя Мило. Будучи, бесспорно, талантливым политиком, Самори Туре прекрасно понимал суть происходящих в современной ему Западной Африке процессов и стремился к созданию собственного сильного государства. Однако для того, чтобы установить и сохранить контроль над обширными территориями современного Мали, требовалось создание обученной и хорошо вооруженной армии. В отличие от многих других вождей и военачальников, Самори быстро понял все преимущества обучения солдат по европейскому образцу и вооружения армии огнестрельным оружием. Не зря он заслужил со стороны французских колонизаторов достаточно уважительное прозвище «Суданский Наполеон».

В 1882 г. Самори Туре основал империю Вассулу на территории современного Мали. Численность его вооруженных сил в 1887 году составляла около 33-38 тысяч человек. Пехотные подразделения насчитывали в совокупности 30 000 — 35 000 человек, кавалерия — 3 000 человек, разделенных на эскадроны по 50 кавалеристов в каждом. На вооружении у подразделений армии Самори Туре появились казнозарядные винтовки, которые он приобретал в британской колонии Сьерра-Леоне.

Британцы, заинтересованные в ослаблении французского влияния в Западной Африке, охотно поставляли оружие Самори Туре, бывшему горячим противником французской колонизации региона. К тому же, империя Вассулу обладала значительными материальными ресурсами, поскольку в ее состав вошел район золотодобычи на стыке границ Мали и Гвинеи. Столица империи находилась в городе Бессандугу. Самори Туре носил титул «фаама», который означал «верховный главнокомандующий», и осуществлял не только религиозное и политическое, но и военное руководство государством. В 1881 г. под власть империи Вассулу попал город Канкан в верховьях реки Мило. Этот населенный пункт славился как один из центров торгового народа дьюла и был перевалочным пунктом в торговле орехами кола.

Однако укрепление позиций империи Вассулу не нравилось французской колониальной администрации Сенегала, которая опасалась, что Самори Туре, усилив армию и заручившись поддержкой британцев, будет представлять опасность для дальнейших французских планов в Западной Африке. Поэтому французы предпочли перейти к активному противостоянию с империей Вассулу. В частности, французским командованием не только осуществлялось прямое давление на Самори Туре, но и велась обработка малийских немусульманских племен. Исповедовавших традиционные культы африканцев французы запугивали неизбежной исламизацией и жестокими расправами над неверными в том случае, если племена попадут под власть Самори Туре.

Антиколониальная война Самори Туре

В 1881 г. французские войска атаковали армию Самори, штурмовавшую город Кенейра. Удивительно, но африканцам удалось разгромить французский отряд. Тем не менее, столкнувшись с выучкой и вооружением французской армии, Самори осознал, что победить французов будет совсем не просто. И обратился за помощью к Британской империи, предложив в 1885 г. сделать империю Вассулу протекторатом Великобритании. Англичане, опасаясь осложнений во взаимоотношениях с Францией, ответили отказом на предложение Самори Туре. Тем не менее, поставки оружия империи Вассулу продолжались — хоть и негласно, так как англичане, боясь открытого конфликта с Францией, все же не желали ее усиления в регионе и стремились как можно дольше продлить конфликт французских колониальных войск с армией Самори Туре. В 1886 и 1889 гг. Самори Туре даже был вынужден произвести несколько территориальных уступок Франции. Тем не менее, французское руководство не желало на этом успокаиваться.

В марте 1891 г. началось наступление французских войск на город Канкан. Французскими подразделениями командовал полковник Луи Аршинар (1850-1932). Это был опытный и образованный офицер, получивший образование в знаменитой Политехнической школе и начинавший службу в полку морской артиллерии. За плечами Аршинара был опыт службы в Кохинхине (Французский Индокитай, ныне — Вьетнам) в 1876-1878 гг., а к моменту начала операции против Самори Туре он уже десять лет служил во французских колониальных войсках в Западной Африке. Именно он в 1890 году взял Сегу — один из крупнейших малийских торговых и религиозных центров. Поскольку французские войска, наступавшие на Канкан, были вооружены артиллерийскими орудиями, Самори Туре был вынужден отступить. Он перешел к партизанской войне, предпочитая изматывать французские подразделения постоянными нападениями. В июне 1892 года французский отряд под командованием полковника Гюстава Юмбера — заместителя полковника Аршинара, взял штурмом столицу империи Вассулу город Бессандугу.

В марте 1891 г. началось наступление французских войск на город Канкан. Французскими подразделениями командовал полковник Луи Аршинар (1850-1932). Это был опытный и образованный офицер, получивший образование в знаменитой Политехнической школе и начинавший службу в полку морской артиллерии. За плечами Аршинара был опыт службы в Кохинхине (Французский Индокитай, ныне — Вьетнам) в 1876-1878 гг., а к моменту начала операции против Самори Туре он уже десять лет служил во французских колониальных войсках в Западной Африке. Именно он в 1890 году взял Сегу — один из крупнейших малийских торговых и религиозных центров. Поскольку французские войска, наступавшие на Канкан, были вооружены артиллерийскими орудиями, Самори Туре был вынужден отступить. Он перешел к партизанской войне, предпочитая изматывать французские подразделения постоянными нападениями. В июне 1892 года французский отряд под командованием полковника Гюстава Юмбера — заместителя полковника Аршинара, взял штурмом столицу империи Вассулу город Бессандугу. Самори Туре был вынужден отступить на восток — в районы Бандама и Комоэ, при этом используя тактику уничтожения продовольствия и жилищ при отступлении, чтобы французы не могли опираться на местные ресурсы. Однако отступление на восток стало препятствием к получению оружия из Либерии. Тем более, что в 1890 году англичане прекратили снабжение войск Самори Туре огнестрельным оружием, следуя подписанной Брюссельской конвенции. Одной из причин неудач Самори Туре был и отказ от сотрудничества с ним Ахмаду — сына Эль-Хадж Омара, правившего в собственном государстве Сегу. Ахмаду также вел долгое сопротивление французским колонизаторам. В 1887 г. Ахмаду, после продолжительного, но неудачного сопротивления, был вынужден подписать договор о протекторате с французскими властями, однако в 1892 г. Сегу все равно было взято французскими войсками. В конечном итоге, французским войскам удалось разгромить вооруженные силы Сегу. Ахмаду бежал на территорию султаната Сокото (современная Нигерия). Было уничтожено и государство Кенедугу, столицу которого Сикасо французы также взяли штурмом.

В 1893 г. армия Самори Туре отошла на территорию северной части современного Кот-д-Ивуара, где продолжила сопротивление колонизаторам в меру остававшихся сил и возможностей. Однако никакой речи о восстановлении былых позиций уже не шло. 29 сентября 1898 года Самори Туре был захвачен в плен отрядом капитана Анри Гуро и сослан в Габон. 2 июня 1900 года, в возрасте 70 лет, Самори Туре скончался в плену от пневмонии. Однако память об этом удивительном лидере национально-освободительного движения не исчезла — и сегодня он почитается в числе национальных героев в Мали и Гвинее. Первым президентом Гвинеи в 1958 году, после провозглашения независимости страны, стал Ахмед Секу Туре — правнук Самори Туре.

Территория, оккупированная французскими колониальными войсками, в 1890 г. составила особое административно-территориальное образование — Французский Судан с центром в Каесе. В 1895 г. Французский Судан был включен в состав Французской Западной Африки, резиденция генерал-губернатора которой находилась в Дакаре. В отличие от английских колонизаторов, французы выстраивали на оккупированных территориях несколько иную модель управления. Во-первых, они не доверяли местной традиционной знати, поэтому и стремились к сохранению ее позиций и консервации традиционных государств (в отличие от Британии, которая сохранила многие феодальные государства и в Индии, и в Африке). Во-вторых, в управлении колониями участвовало большее количество французских чиновников, которые служили на уровнях вплоть до районного. Туземцы привлекались к работе в колониальной администрации и службе в колониальной полиции, однако французы отдавали предпочтение преимущественно выходцам из семей, не пользовавшихся прежде серьезным политическим влиянием. Туземное население французских колоний в Западной Африке нещадно эксплуатировалось и подвергалось жестоким репрессиям в случае попыток противодействия существующей колониальной системе.

Таким образом, Франция, преследуя цели расширения своей колониальной империи и ограбления народов Западной и Центральной Африки, уничтожила существовавшие на территории региона государства. Конечно, колониальная политика Франции имела и позитивные последствия, среди которых — внедрение в западноафриканских странах европейского образования и здравоохранения, строительство индустриальной и социальной инфраструктуры, в общем — глобальная модернизация местных обществ. Но, тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что за столетие колониального господства Франции в регионе метрополия сумела активно использовать и природные, и человеческие ресурсы своих западноафриканских владений. Многочисленные войны, происходящие после окончания деколонизации, бесчисленные перевороты и мятежи, разгул насилия — все это в значительной степени является следствием политики колонизации и деколонизации. Соответственно, и поведение многих африканских мигрантов на территории Франции, которое по вполне понятным причинам выглядит неприемлемым для французского населения, в конечном итоге можно рассматривать и как «исторический ответ» бывшей метрополии за столетие хозяйничанья на территории африканского континента.

Информация