Асигару в рисунках «Армор моделлинг»

И вот последнее время из номера в номер «Армор моделлинг» не только публикует материалы о сборных моделях японских замков и миниатюрных наборах доспехов, но и сопровождает все это черно-белыми иллюстрациями в характерной японской манере, но выполненными очень тщательно. То есть это готовые эскизы для любого художника – бери, перерисовывай (немного), раскрашивай – и… готовые авторские иллюстрации у тебя в руках, причем никто даже и не придерется, особенно, если обработать их на компьютере. Но будет ли это вообще – кто знает. А рисунки есть теперь. Поэтому есть смысл на их основе продолжить рассказ о пехотинцах асигару, сопроводив их наглядными пояснениями.

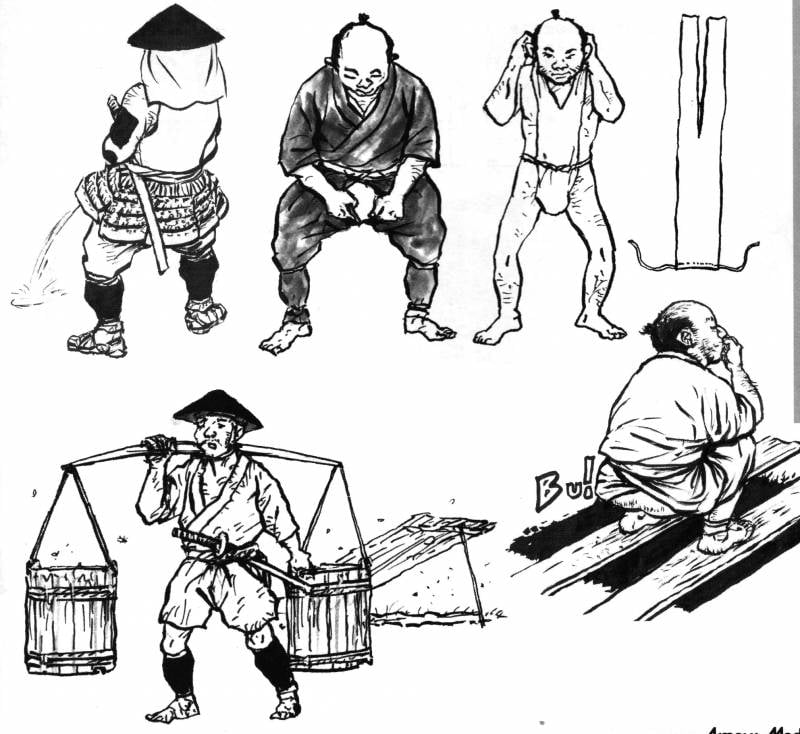

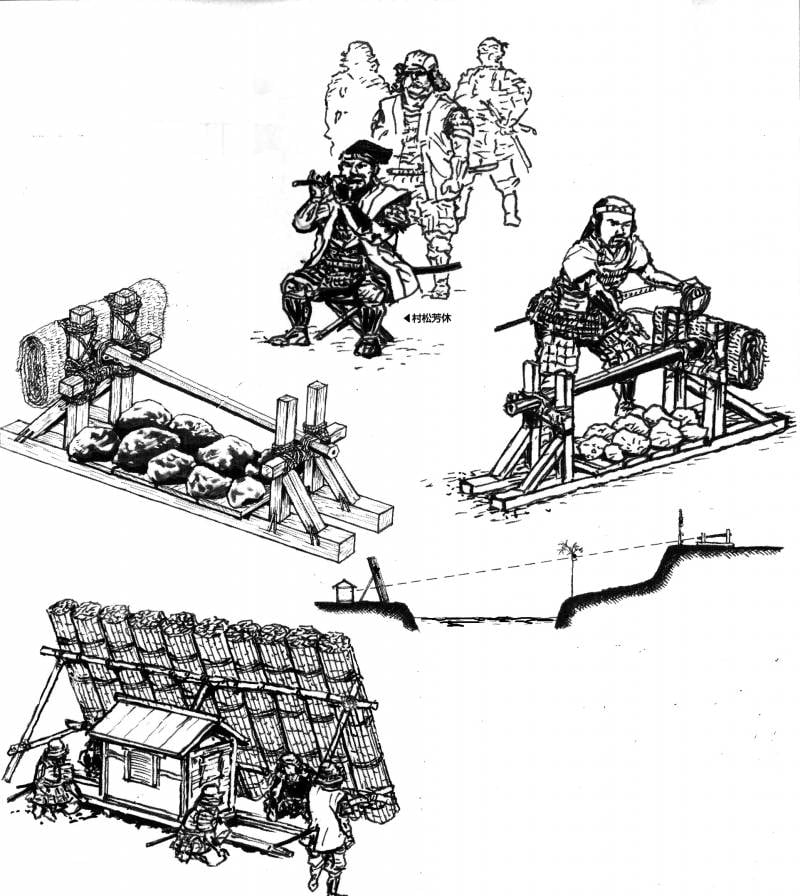

Рис. 1. Вот они – «красавцы», одетые в доспехи и шлемы дзингаса. Обратите внимание на самый крайних доспех слева. Это карукатанэ-гусоку – доспех из пластинок в форме карт, соединенных кольчужным плетением и нашитых на ткань. Пластинки эти могли быть металлическими, а могли быть и кожаными, из прессованной кожи. Они были очень легкими, дешевыми и были излюбленной формой защитной одежды у беднейших воинов периода Сэнгоку и большую часть эпохи Эдо. На рукавах и на ногах видны защитные пластинки. Но не надо обольщаться – в большинстве своем они были из… полос бамбука либо опять-таки из кожи, спрессованной в несколько слоев и покрытой знаменитым японским лаком! Интересно, что у двух воинов по два меча, а у того, что слева – один. Это как раз и означает, что он… крестьянин, попавший в асигару по набору, а вот те двое, что справа, просто обеднели и ни на что лучшее уже претендовать не могут!

Обратите внимание, что все трое в шлемах конической формы с назатыльниками из ткани. Произошли эти шлемы (дзингаса – «военная шляпа») от народного головного убора «каса» и особую популярность получили в середине и конце периода Эдо. Они применялись различными слоями населения от самураев до простого народа; но особое распространение получили именно среди асигару. Эти шлемы отличались разнообразием форм и материалов. Они могли быть сделаны из железа, кожи, бумаги, дерева или бамбука. Отличительной особенностью являлась малая высота и очень широкие поля шлема. При этом поля и тулья были одним целым, а зачастую и неотличимы друг от друга. Металлические шлемы мастера склепывали из нескольких сегментов, в отличие от европейского шлема капеллина, у которого поля приклепывались к тулье. Рассчитывались они больше на защиту от солнечного света и осадков, чем от холодного оружия. Дзингасы обычно покрывались лаком (обычно черным) и снабжались подшлемником в виде подушечек, а на голове фиксировались подбородочным ремнем, прикрепленным к шлему через кольца. Иногда имели тканевую защиту шеи, прикрепляемую за дополнительные кольца.

Выделяют несколько типов шлема дзингаса. Первый - топпай-гаса конической или пирамидальной формы. Использовались они, обычно, стрелками из аркебуз. Итимондзи-гаса имели плоскую форму с небольшой выпуклостью в середине. Бадзё-гаса - это шлемы-шляпы для верховой езды. Форма у них была близкой к колоколовидной, иногда с приподнятыми спереди полями.

Бадзё –гаса - шлем всадников.

Еще один шлем этого типа.

Шлем пехотинца топпай-гаса.

Хара-атэ карута-татами до – доспех пехотинца асигару. Хара-атэ – «защита для живота». Карута – это маленькие пластинки, соединенные проволокой и нашитые на ткань. Ну, а слово «татами» подчеркивало, что доспех может легко складываться.

Тетсу кикко татами до – тот же доспех для асигару и тоже складной, но его названием подчеркивается, что пластинки в нем металлические («тетсу» - сталь) – иначе было бы написано «кава» (кожа), тоже соединены проволокой и нашиты на ткань. «Кикко» – говорит о том, что они пластинки шестигранные.

Кусари гусоку - это доспехи из кольчуги, причем кольца у японцев никогда не сводились и не заклепывались (!), а соединялись так же, как наши кольца на брелоках для ключей, то есть через два с половиной витка!

Карута-катабира – пожалуй, один из наиболее необычных доспехов асигару. Пластинки на нем, как вы видите, в шахматном порядке нашиты на кольчугу.

Рис.2. Асигару, как и все люди, отправляли свои естественные надобности, и как они это делали, японцы нарисовали тоже! Прежде всего, надо иметь в виду, что набедренная повязка – фундоси, показана на рисунке справа, отличалась от того, чем пользовались европейцы, и отсюда следует, что и «разоблачались» они также иначе. Нужда справлялась солдатами в ямы, поперек которых укладывались две доски, чем достигалась высокая скорость «оправления». Но «благодать чрева» в отличие от европейцев в Японии была ценностью, которую те же асигару собирали и продавали за деньги. Не было в Японии крупного рогатого скота. Кони были только у самураев и… чем же удобрять рисовые поля? Вот этим они их и удобряли, а затем все это месили ногами. Так что то, что в обычае у них были ежедневные омовения – не удивительно.

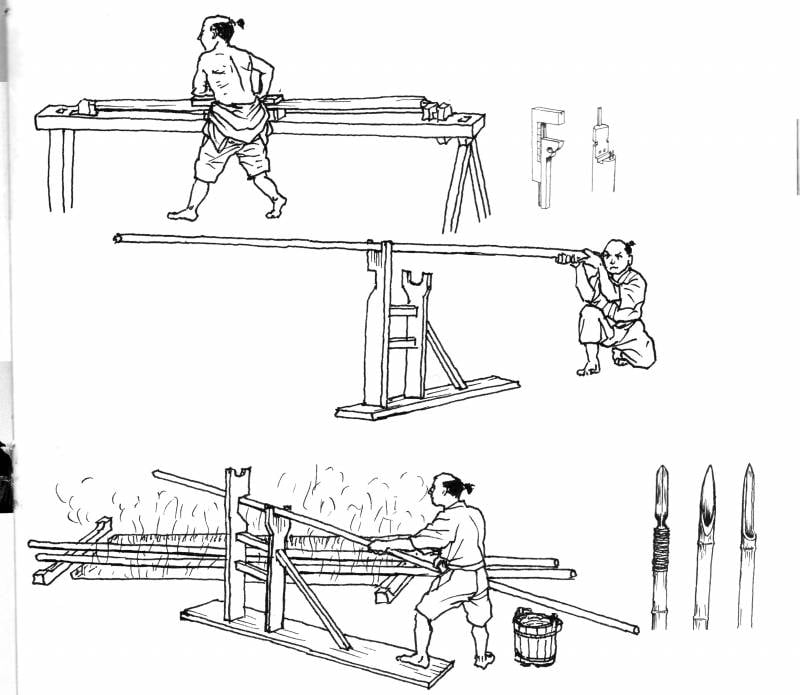

Рис. 3. Главным оружием асигару являлись длинные копья, которые нередко выделывались из бамбука целиком, включая и наконечник! То есть если на него металла не хватало, то его просто срезали, либо наискось, либо в форме ножевидного острия и… даже этим можно было не только ранить, но даже убить и лошадь, и всадника! Именно с такими бамбуковыми копьями наученные самураями крестьяне сражаются с бандитами в культовом японском кинофильме «Семь самураев».

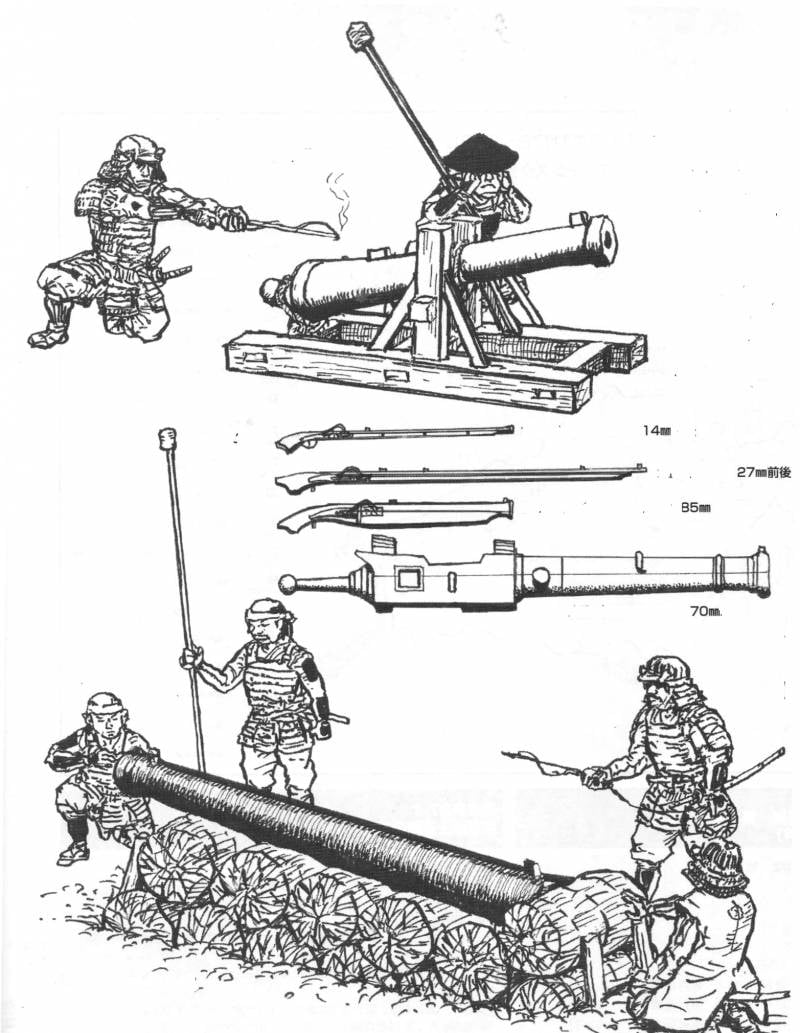

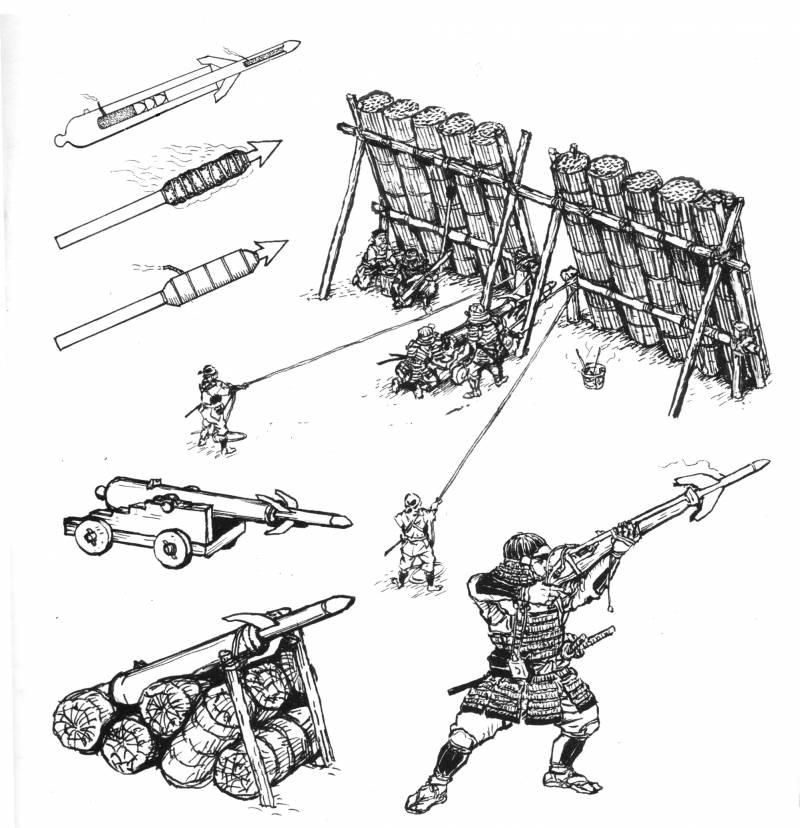

Рис. 4. В эпоху Сэнгоку и затем в эпоху Эдо главным оружием асигару стало огнестрельное – фитильные, заряжающиеся с дула аркебузы более легкие, чем европейские тяжелые мушкеты, требовавшие сошек. Основные калибры огнестрельного оружия были следующие: 14-мм «стандартный» калибр, 27-мм – калибр для тяжелых «снайперских» ружей и 85-мм для «ручных пушек». Последние, естественно, чугунными ядрами не стреляли, а стреляли картечью, обрубками бамбуковых стволов с порохом внутри («гранатами») и… «реактивными снарядами» – простейшими пороховыми ракетами. До нас дошли также 70-мм казнозарядные артиллерийские орудия, стрелявшие чугунными литыми ядрами. Покупали японцы у европейцев и пушки, но… без лафетов, только стволы. А лафеты они делали сами, используя для этой цели… связки хвороста иp рисовой соломы. Канонирами опять же были самураи, а вот всю самую тяжелую работу делали асигару.

Доспех харамаки-до XV в. из Токийского национального музея. Такой доспех мог носить и асигару, но только предварительно убив его владельца-самурая.

Тот же доспех, вид со спины. Хорошо видно, как он завязывался. Так что все это «сказки», что самураи могли в отличие от европейских рыцарей сами одеваться и раздеваться. Во всяком случае, с доспехом харамаки этот бы номер у вас не прошел.

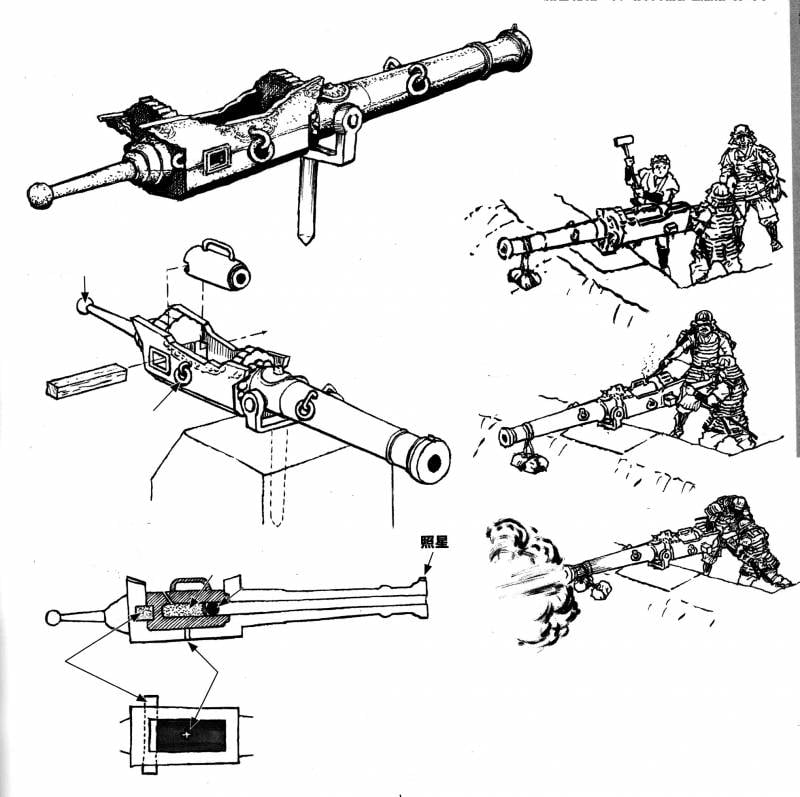

Рис. 5. На этом рисунке показано устройство казнозарядного японского орудия калибра 95-мм и работа с ним. Причем обратите внимание на хитрость японцев: казенная часть орудия у них уравновешивалась привешенными на ствол камнями!

Цельнокольчужные доспехи кусари татами гусоку эпохи Эдо.

Рис. 6. Уже в то далекое от нас время японцы были большими выдумщиками. Так, для защиты от стрел, пуль и артиллерийских снарядов они применяли вязанки из бамбуковых стволов, обладавших колоссальной прочностью. Крупнокалиберная артиллерия, чтобы пробивать такие вязанки, была редкостью, и японцы использовали относительно малокалиберные стволы с большим зарядом пороха - своего рода «противотанковые ружья»... Поскольку никакой стрелок отдачи такого ствола бы не выдержал, их устанавливали на специальные станки, основание которых загружали камнями.

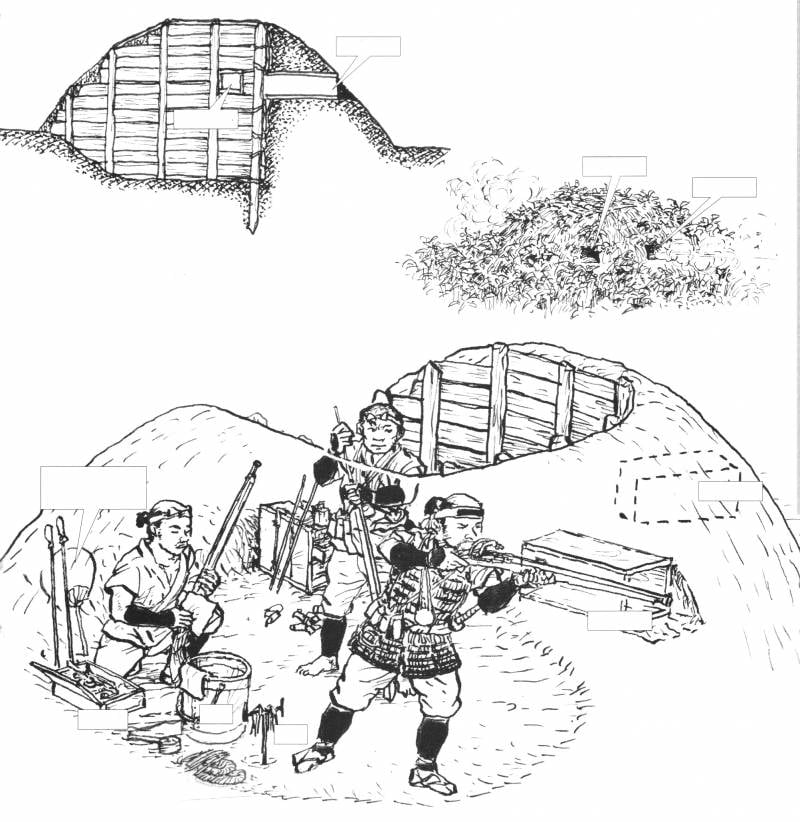

Рис. 7. Японцы большое значение уделяли и снайперской стрельбе. Снайперов вооружали длинноствольными тяжелыми мушкетами и создавали для них тщательно оборудованные стрелковые гнезда. Внутри находился и запас воды, и емкость для сбора «благодати чрева». Один стрелок только стрелял, тогда как два других заряжали ему мушкеты. «Точка» тщательно маскировалась, причем первый выстрел следовало сделать по командиру противника, а уж потом, выдав себя дымом выстрелов, можно было стрелять и «просто так».

Татами-гусоку самурая. Во все времена были люди, стремившиеся показать «близость к народу» хотя бы одеждой!

Рис. 8. Близость к Японии Китая привела к тому, что японцы активно использовали ракетное оружие: разрывные и зажигательные ракеты, сделанные из бамбуковых труб с металлическим наконечником. Ими стреляли из пушек и тяжелых ружей.

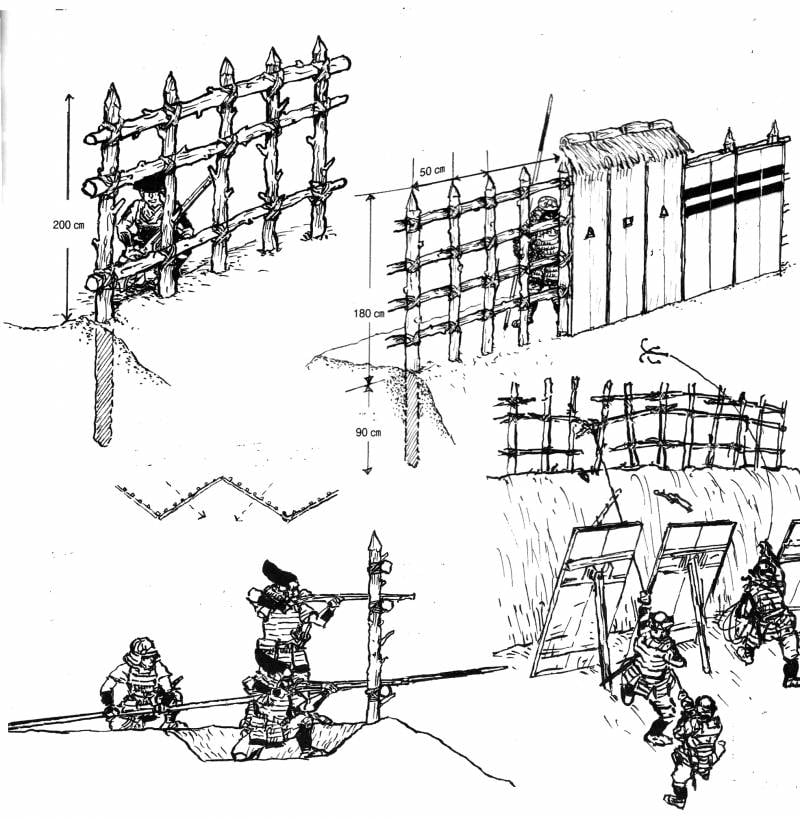

Рис. 9. Даже сражаясь в поле, самураи и асигару старались укрепить свои позиции рвами и оградами из бамбуковых стволов, которые связывались в виде решетки. Такая конструкция было непреодолима для конницы, но не мешала ни стрелять, ни действовать копьями. Одной из задач асигару было повалить эти ограды при помощи железных «кошек», а для того, чтобы подойти к ним поближе, применялись деревянные станковые щиты – татэ.

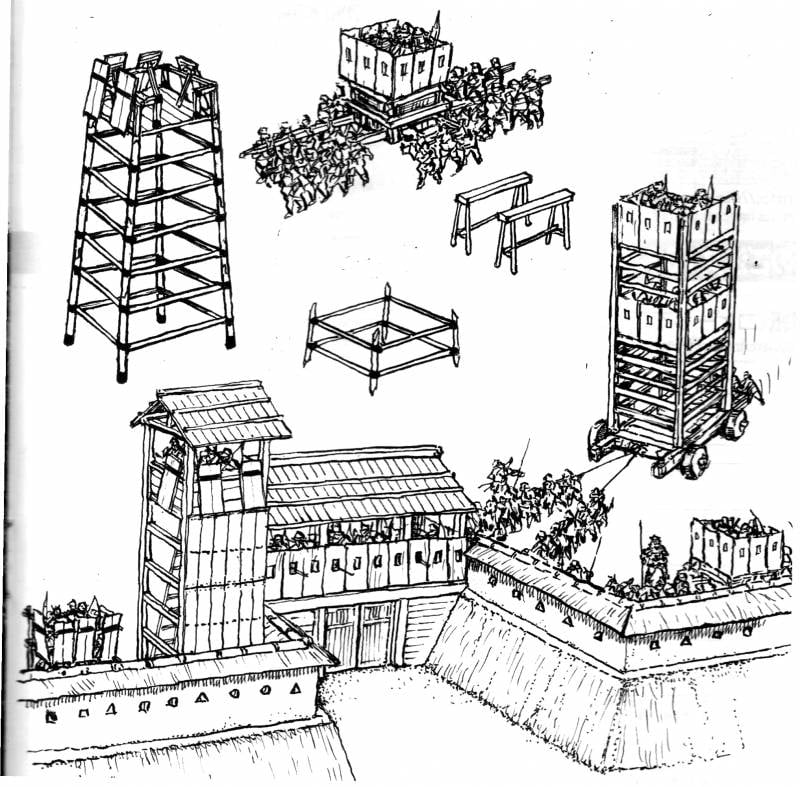

Рис. 10. Японцы строили самые различные укрепления, но в основном выглядели они так, как показано на этом рисунке. Причем бойницы были прямоугольными, треугольными или круглыми.

Сегодня фигурки асигару в масштабе 1:72 выпускаются и у нас в России!

Информация