Зловредная крепость

ПОЧЕМУ «АНАПА»

Название города объясняют по-разному, главным образом находя созвучные слова в языках народов, населявших эту землю. Так, например, у черкесов это «край округлого стола». Мол, анапская бухта напоминала им национальный стол. У абхазов — «рука», то есть пограничный форпост их царства. А греки «анапой» называли высокий мыс. Действительно, берег здесь высок и обрывист. Наконец, по-татарски «анапай» — «материнская доля». Военный историк конца XIX века объяснял, что «турки, стараясь облегчить участь своих единоверцев, изгнанных из Крыма, отвели им место по Кубани именно под защитой этой крепости».

А вообще-то Анапа являлась Анапой не изначально. Имён было много. Так что обо всём по порядку…

ПРОХОДНОЙ ДВОР

Ещё за несколько столетий до Рождества Христова в этих местах располагалась Синдская гавань — Синдика. В III веке до н.э. она присоединилась к Боспорскому государству и получила название по имени его тогдашнего правителя — Горгиппия. В современной Анапе есть музей, посвящённый той эпохе. Существенная часть экспозиции — место археологических раскопок — находится прямо под открытым небом, на виду у горожан и туристов (но чтобы увидеть больше и ближе, лучше всё-таки заплатить за вход на территорию и пройтись у самих раскопов). Вы увидите фундаменты античных домов, их подвалы, фрагменты мостовых и остатки крепостной стены, античные колонны, саркофаги и многое другое. Вторая часть выставки разместилась в музейном здании. Там представлены традиционные экспонаты, рассказывающие о жизни древнего государства. Хотя есть и необычные разделы: например, посвящённые местному культу… Геракла. Двенадцать подвигов общеизвестны (не все, однако, их перечислят назубок), а то, что знаменитого героя Греции обожествили, знают уже не столь многие.

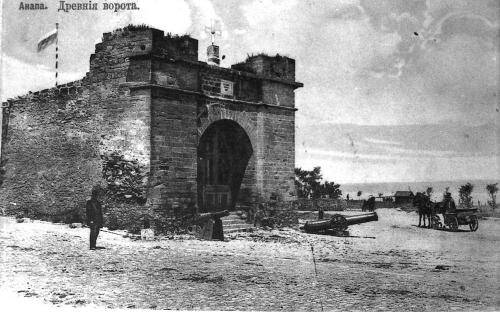

Русские ворота — всё, что осталось от крепости

Со временем процветающий город Горгиппия превратился в своего рода проходной двор. Кого только не повидала эта земля: и болгар, и гуннов, и тюрков, и касогов, и хазар, и адыгов!.. В XI–XII веках населявшие здешний край народы открыли для себя виноградарство. А спустя ещё столетие на побережье Чёрного моря начинается эпоха господства генуэзцев. На месте Гориппии возникла фактория Мапа. В город хлынули заморские купцы с изысканными товарами: дорогими тканями, украшениями, изделиями из стекла, драгоценными камнями, ну и оружием, естественно. Из Мапы же экспортировали строевой лес, меха, хлеб и воск.

Богатый город неоднократно подвергался нападениям, однако генуэзцы сохраняли контроль над ним вплоть до 1475 года, когда факторию захватил османский султан Мухаммед II. Тогда город и получил нынешнее название, а турки разместили в нём свой гарнизон. Хотя местное население — черкесов — новый статус-кво не устроил. «Мапские» перебили незваных гостей и отвоевали город, правда, ненадолго — всего на четыре года. Турки взяли реванш, и уже к 1481 году здесь появилась полноценная крепость. Возводить и обустраивать её османам помогали французские инженеры.

ПОД ТУРКАМИ

Сохранилось описание крепости, которое сделал посетивший Анапу в 1641 году турецкий писатель Эвлия Челеби: «Замок лежит при оконечности мыса, отделяющего область Абхазов от Черкесии, на глинистой скале; он крепок, но не имеет гарнизона и неоднократно был разграблен донскими казаками. Анапский замок хорошо построен и так хорошо сохранился, как будто постройка его только что была окончена… Жители, называемые Шефаки, платят десятину только тогда, когда их к тому принуждают, и вообще очень склонны к мятежам; замок имеет большую гавань, в которой 1000 судов, связанных вместе канатом, могут стоять в безопасности. Гавань эта защищена против ветров, дующих с какой бы то ни было стороны. Подобного порта более нет на Чёрном море… Если бы этот замок был приведён в хорошее состояние и снабжён достаточным гарнизоном, то было бы не трудно удержать всех абхазов и черкесов в совершенном повиновении».

Впрочем, долгое время то ли руки у турок не доходили, то ли не видели они необходимости в столь уж сильном давлении на кавказские народы. И лишь во второй пол. XVIII века ситуация — прежде всего геополитическая — изменилась. Российская империя завладела Крымом и частью Кубани, и Турция решила сделать Анапу своим кавказским форпостом. Так, в 1783 году появилась новая, современная по тогдашним меркам крепость, состоявшая из семи бастионов. Она стояла на мысе, и только одна её часть — восточная — примыкала к суше. Оборону усиливали вал и ров с отвесными стенами, вымощенными камнями. Между прочим, старый крепостной ров можно было увидеть до сер. 50-х годов прошлого века. Теперь его засыпали и разбили на этом месте парк. Сохранился один небольшой участок — возле Парк-отеля.

Но вернёмся в XVIII век. Анапа, как нервный узел обороны и торговли, стала к тому же местным центром исламизации населявших эту землю народов. Ну и, разумеется, на этой почве турки стали активно привлекать неофитов в качестве своих союзников в борьбе с Россией. Столь же естественно, что Россию это устроить не могло, и Петербург предпринял против Анапы несколько походов.

ПРОБА СИЛ

Первый был фактически разведывательным, возглавил его генерал-аншеф Пётр Текели осенью 1788 года. Серб по происхождению, Текели переселился в Россию в сер. 1740-х, не раз отличался в бою, снискал славу как человек, положивший конец своеволию запорожских казаков (просто сжёг без лишних слов Запорожскую Сечь).

Вторая попытка штурма Анапы состоялась через два года. Походом командовал генерал-поручик Юрий Бибиков. Авантюрист по натуре, этот командир решил отправиться за Кубань ранней весной без какой-либо подготовки и… без обоза. 42 дня шли русские отряды до Анапы, то замерзая, то увязая в распутице (генерал, видимо, ошибочно предполагал, что раз юг, то тепло и сухо должно быть круглый год). В таком случае день, назначенный для штурма, должен был окончательно его переубедить: внезапно ударили морозы, и началась метель. Бибикова это не остановило, и результат оказался, увы, предсказуем. Наши войска тщетно пытались взобраться на крепостные стены, понесли огромные потери и наконец отошли.

Причём, отступая, им приходилось всё время отбиваться от нападавших на них черкесов. В довершение начался голод — обоз-то горе-полководец с собой не взял, да и подножный корм для лошадей ранней весной ещё, так сказать, не вырос. Впрочем, о лошадях беспокоиться особо не пришлось — сырая конина скоро стала единственным добавлением, разнообразившим скудный солдатский рацион из кореньев, какие удавалось найти…

Временами приходилось форсировать ручьи с ледяной водой, превратившиеся из-за весеннего половодья в бурные реки. В результате этой провальной операции отряд Бибикова потерял более половины своего состава. Императрица Екатерина II так охарактеризовала генерала: «Должно быть, он сошел с ума, если сорок дней держал людей в воде, почти без хлеба. Удивительно, что вообще кто-то выжил… Если бы войско отказалось подчиняться, я бы этому не удивилась. Скорее, приходится удивляться их выносливости и терпению». В результате Бибикова отправили в отставку, а все участники похода получили медали «За верность».

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА

Для того чтобы развенчать имидж неприступной крепости, в 1791 году на Анапу снарядили третий поход. Во главе наших войск стоял только что назначенный главнокомандующим Кубанским и Кавказским корпусами генерал-аншеф Иван Гудович. Учтя ошибки своего предшественника и подготовившись к операции на совесть, Гудович понимал, что времени на долгую осаду крепости у него нет — на помощь Анапе шли турецкие корабли. Русские начали с артобстрела, потом предложили Анапе сдаться и после получения отказа провели сложный, но успешный штурм. Даже несмотря на внезапное нападение конных черкесов, город был покорён. Все укрепления Анапы взорвали, жителей переселили в Тавриду, а саму Анапу сожгли и… вернули Турции. Таковы оказались условия Ясского мирного договора. Кстати, согласно тому же договору Крым отходил России, а граница на Кавказе восстанавливалась по реке Кубань. При этом цели Гудович достиг: неприступной Анапу больше не считали…

А дальше цепочка событий «взятие Анапы русскими — её разорение — возвращение Турции» превратилась в своего рода традицию. Так было в 1806 году, когда Турция объявила войну России, и наша эскадра под командованием контр-адмирала Семёна Пустошкина всего за несколько часов заняла крепость, взорвала её батареи и вывезла оттуда все орудия; так было спустя три года, когда русский десант занял город, не встретив особого сопротивления… Тогда в Анапе даже обосновался небольшой гарнизон, но горцы не давали ему покоя, и по очередному — на сей раз Бухарестскому — договору крепость снова вернули османам. Однако те продолжали плести интриги против нас на Кавказе, и весной 1828 года был предпринят шестой — теперь последний — поход на Анапу. Командовали им вице-адмирал Алексей Грейг и генерал-адъютант князь Александр Меншиков. Решающая битва произошла в конце мая, затем русское командование предложило сдать крепость, что турки и сделали. Князь Меншиков доложил Николаю I: «Неприятель, не дерзнув выдержать приступа, покорился, и войска Вашего Императорского Величества вошли в крепость». Через год и два месяца по 4-му Адрианопольскому мирному договору Анапа наконец навсегда отошла к России, и мы получили возможность укрепить свои позиции на Черноморском побережье Кавказа.

В 1837 году Анапу посетил лично император. Он распорядился разрушить все военные укрепления, оставив на память лишь восточные ворота. Теперь они называются Русскими и являются одной из главных достопримечательностей города.

ГОРОД-КУРОРТ

А во второй пол. XIX века русский врач Владимир Будзинский принялся развивать в Анапе курортное направление. К концу столетия там уже существовал санаторий. Развитие «курортного дела» продолжилось и после революции. Известно, что к 1940-м годам в Анапе принимали отдыхающих полтора десятка санаториев и десять пионерских лагерей. К этому времени сюда летали самолёты!

Аэропорт Витязево действует до сих пор. Страшными разрушениями обернулась для города Великая Отечественная война — полностью оправилась от ран Анапа только в 1950-е. С тех пор город и живёт в своём нынешнем ритме, замирая на время зимней спячки и превращаясь в огромную многомесячную ярмарку курортников с мая по сентябрь. В это время трудно разглядеть в Анапе исторический город с многовековой историей, в особенности с историей военной. Тут поди место на пляже для лежака разгляди — не ровён час, на отдыхающего наступишь.

Однако прошлое не забыто. Пять лет назад Анапа получила статус «Города воинской славы».

Информация