Российская каронимика: взгляд вперёд из прошлого

Основные традиции и принципы наименования кораблей русского военно-морского флота были заложены его создателем — Петром Первым. К началу 20 века эти традиции сложились в определенную систему номинации: подбор названий кораблей в соответствии с его классом, назначением, боевыми и мореходными качествами.

Именно Петр Великий закрепил законом, что выбор имен военных кораблей является исключительной привилегией главы государства.

Первым русским венным кораблем принято считать 22-пушечный трехмачтовый галиот, построенный в 1669 г. на Оке. Указ царя Алексея Михайловича гласил: "Кораблю, который в селе Дединове сделан… прозвание дать "Орлом". Поставить на носу и корме по орлу, и на знаменах… нашивать орлы же".

«Орел» — первое корабельное имя в отечественном военно-морском флоте. Орел же был и сегодня снова есть геральдический символ государства российского, изображался на государственном гербе, на первых морских флагах.

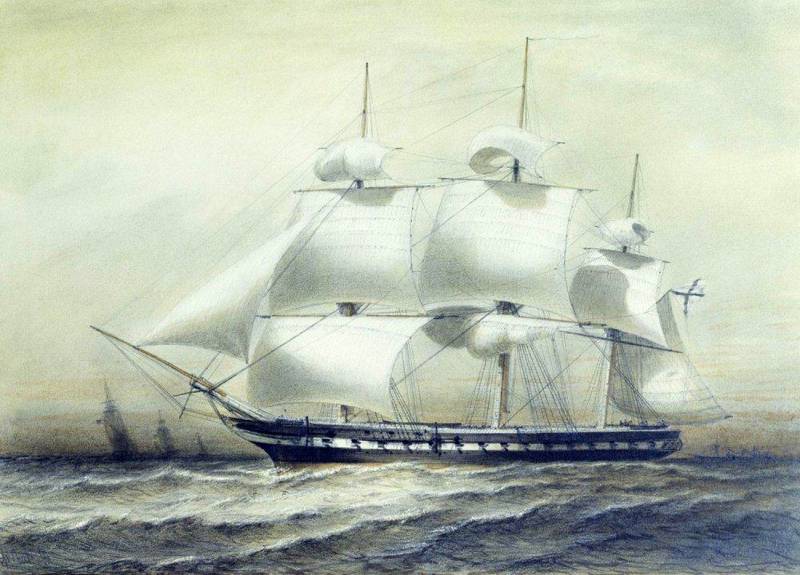

"Орел" картины художника Маслакова.

То, что Петр Первый взял на себя разработку правил именования судов и кораблей, вопросов не вызывает. После своей первой заграничной командировки, где он познакомился с иностранной системой геральдики, Петр начал революционную работу не только по созданию флота российского, но и по составлению его геральдики, в которую входило не только имя корабля, но и герб, и девиз.

Можно сказать, что государь император даже несколько увлекся эмблемами, символами и аллегориями. Что сказалось на именах кораблей того времени. Чтобы понять, что имел в виду автор имени корабля, иной раз необходимо было понимать и знать суть девиза. Например, корабль "Бомба" имел девиз "Горе тому, кому достанусь", "Черепаха" — "Терпением увидишь делу окончанье", "Три рюмки" — "Держи во всех делах меру".

«Три рюмки», наверное, самый эпичный по названию русский корабль…

Так как основой для российской каронимики стала книга "Символы и эмблематы", выпущенная в Амстердаме в 1705 году, то многие вещи и принципы Петр просто позаимствовал оттуда. Книга была издана на русском языке по специальному заказу «плотника Алексеева». Она содержала более восьми сотен рисунков с девизами и краткими аннотациями, разъяснявшими систему символико-аллегорических элементов.

Не стоит, наверное, удивляться тому, что первый линейный корабль построенный в Воронеже получил не простое имя. «Гото Предистинация» («Божье предзнаменование») являло собой смесь латыни и немецкого.

Тем не менее, начало массовому строительству кораблей и именованию оных было положено.

А там, где есть массовость, рано или поздно появляется система.

Система именования российских кораблей стала принимать конкретные очертания к 1720-1730 годам, когда Петр Первый приступил к созданию Балтийского флота.

Естественно, много кораблей получали имена религиозного содержания. «Двенадцать апостолов», «Гавриил», «Ягудиил», «Архангел Михаил», «Богоявление господне», «Три иерарха», «Святой Павел», «Святое пророчество».

Линейный корабль "Три святителя"

Участник средиземноморской эскадры адмирала Сенявина, флаг-офицер Свиньин в своих дневниках писал так:

"Никогда так не поражает странность имен некоторых наших кораблей, как при ответах капитанов, когда опрашиваемы они бывают ночью часовыми. На вопрос "Кто идет?" капитан должен назвать имя своего корабля, и потому как странно слышать, что идет "Святая Елена", "Зачатие Святой Анны"…

Конечно, сегодня такой практики нет, и нет давно. Но думаю, что имена вроде «50 лет шефства комсомола", "Имени XXVI съезда КПСС", "Имени 70 лет ВЧК КГБ" звучали бы ничуть не страннее «Трех иерархов».

Помимо религии, имена кораблей увековечивали победы русского оружия. Так, уже в 1710-х годах появились «Азов», «Полтава», «Лесное», «Гангут». Эта традиция продолжится до конца империи и (к счастью) переживет ее.

В 1703 г. на петербургских верфях строились фрегаты "Петербург", "Кроншлот", "Дерпт", "Нарва". Далее были "Рига", "Выборг", "Пернов", "Ингерманланд", "Москва", "Астрахань", "Дербент". За исключением «Москвы» все корабли олицетворяли собой победы русского государства и приобретение новых территорий, либо возвращение утраченных.

Одна из главных традиций каронимики, заложенная Петром Великим, — это преемственность корабельных названий, особенно тех из них, которые заслужили это право в боях.

На Балтике повторялись имена периода Азовской флотилии — "Лизет", "Мункер", "Дегас", "Фалк", "Луск" ("Рысь"), "Фалк" ("Сокол"), "Елифант" ("Слон"). Там же, в составе Балтийского флота, до 1725 г. дважды повторились "Нарва", "Выборг", "Шлиссельбург".

Время — главный и самый страшный враг деревянных кораблей. Порой гниль в спокойное мирное время была более эффективна, чем огонь любого сражения. И корабли, естественно, умирали. Но имена не забывались, продолжали жить.

После смерти Петра Великого заложенные им традиции и данные им указания выполнялись исправно. так, в конце 1729г. Адмиралтейств-коллегия писала:

"Корабль "Штандарт" хотя оный именем… императорского величества указом для памяти велено было хранить, но за гнилостью никак в хранение содержать его не можно, …вместо оного "Штандарта" для памяти того имени, такой… сделать новый".

Из Указа Адмиралтейств-коллегии, ноябрь 1929 года.

"Штандарт" в наши дни

Петровская практика передачи имен кораблей от одного поколения к другому, привела к образованию династии — цепочек "одноименцев".

За все время существования русского флота больше других повторялись следующие названия:

"Надежда" — 22

"Москва" — 18

"Нарва" — 14

"Меркурий" — 11

"Выборг" — 10

"Полтава", "Самсон" — 8

"Не тронь меня", "Азов" — 7

"Ингерманланд" — 6

"Штандарт" и "Гангут" — 5

Некоторые имена до сих пор живы, перейдя из российского императорского флота через советский ВМФ снова в российский.

Заслугой Петра Первого, помимо создания флота (то есть величайшая заслуга), стало и формирование определенной системы каронимики.

Линейным кораблям и фрегатам, давались названия в честь мест, где русские войска и флот одерживали победы, городов и земель, а также святых.

Корабли среднего класса крестились именами святых или какими-либо аллегорическими именами.

Гребные и парусно-гребные суда, скампавеи, галеры, прамы носили названия птиц, рыб, зверей, а также рек.

Увеличивался флот, появлялись суда различных назначений, и каронимика приобретала новое содержание.

После смерти Петра традиции именования кораблей тоже претерпели изменения. Петровские «загибы» и иностранные имена в основном исчезли, наиболее часто применялись имена святых и славянских князей («Владимир», «Святослав», «Ярослав», «Всеволод»).

В качестве имен фрегатов появляются прилагательные («Твердый», «Храбрый», «Стойкий»).

Отдельной главой стали имена дома Романовых: 110-ти пушечный корабль «Петр I и II», «Принцесса Анна», «Слава Екатерины». «Слава Екатерины», правда, просуществовала недолго. По личной просьбе самой императрицы ее переименовали в «Преображение Господне». Были два «Графа Орлова» (1770 и 1791).

После войны 1812 года к именам побед на бортах кораблей русского флота, на короткое время добавились новые: «Париж», «Фершампенуаз», «Лейпциг», «Кульм», «Красной». Примерно к середине 19 века начали забываться петровские победы — например, «Лесное» и «Фридрихштадт».

А в начале 19 века в именах впервые появились признаки серийности. — например, три «богини»: фрегаты «Аврора», «Паллада» и «Диана».

Фрегат "Паллада" картина художника Боголюбова

В середине века среди имен фрегатов и корветов утверждаются разнообразные «Варяги», «Витязи», «Осляби» и «Пересветы», будущие крейсеры и броненосцы.

Забавно, но уже тогда политика начала проникать и в мир кораблей. Был такой линейный корабль Черноморского флота «Султан Махмуд» (1837), названный в честь турецкого монарха и в ознаменование заключения Адрианопольского мира 1829 года.

В русском флоте было несколько каронимов, перешедших от трофейных кораблей. Наиболее известен «Ретвизан». Это имя (в переводе «Справедливость») носил шведский линейный корабль, захваченный в ходе Выборгского сражения 1790 года и включенный в состав русского флота.

Впоследствии его получили еще два парусных (1818 и 1839) и один винтовой (1855) линейные корабли. Наиболее известен последний носитель этого имени — эскадренный броненосец американской постройки (1901), погибший при обороне Порт-Артура.

Два имени не просто произвольно возобновлялись из поколения в поколение, а официально передавались вместе с Георгиевскими флагами, выстраивая схему преемственности.

«Азов», названный в честь одной из петровских побед, получило второе рождение после Наваринского сражения 1827 года. Отличившийся в нем линейный корабль с этим именем дал флоту новое сочетание: «Память Азова». Так стали называть корабли, которым переходил Георгиевский флаг «Азова». Это были два парусных линейных корабля (1831 и 1848) и броненосный крейсер (1890).

Два года спустя, в 1829 году, бриг «Меркурий» отличился в сражении с двумя турецкими линейными кораблями и тоже получил Георгиевский флаг. Так получилось второе почетное имя, переходящее вместе с флагом: «Память Меркурия». Его носили корвет (1865), парусно-винтовой крейсер (1883), а с 1907 года так именовали бронепалубный крейсер «Кагул». В 1965-1995 годах на Черноморском флоте СССР служило малое гидрографическое судно «Память Меркурия» (продано частному владельцу, затонуло неподалеку от Севастополя в 2001-м).

Последней вехой в российской императорской каронимике стал 1917 год. Но о последовавших временах стоит рассказать отдельно.

К тому времени флот уже создал более-менее стройную, хотя и не лишенную исключений систему наименования кораблей. Она сочетала в себе вертикальную традицию передачи исторических имен с горизонтальным разделением между классами кораблей, а также интенсивно развивалась, изобретая каронимы для кораблей новых классов.

Линейные корабли (броненосцы и дредноуты) именовались:

— в честь монархов правящего дома (от «Петра Великого» до «Императрицы Марии»);

— группой религиозных каронимов («Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», «Георгий Победоносец», «Двенадцать апостолов», «Три святителя», «Сисой Великий», «Андрей Первозванный»);

— в честь побед России («Полтава», «Чесма», «Гангут», «Петропавловск», «Бородино», «Наварин», «Севастополь»).

Исключения составляли традиционные имена вроде «Слава», «Победа», «Орел» и относящийся к символам монархии «Цесаревич».

Линейный корабль "Императрица Мария"

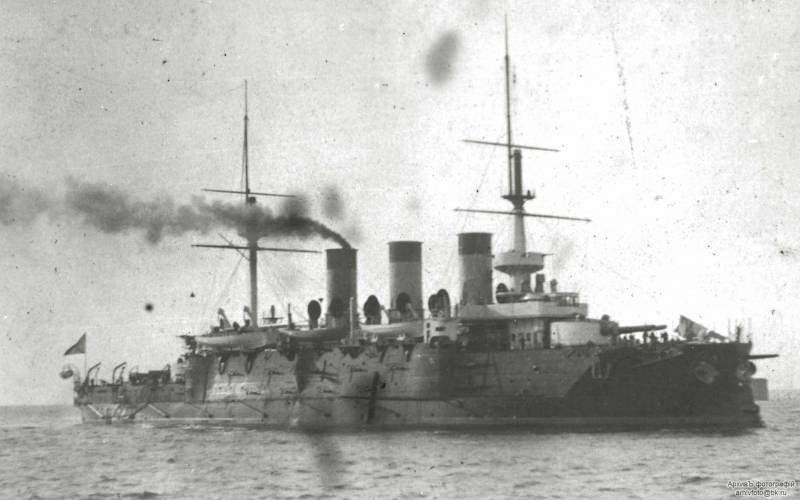

Броненосец "Чесма"

Броненосец "Полтава"

Броненосец "Слава"

Новый крейсерский класс потребовал и новых имен и правил.

1. Крейсеры забрали себе всю характерную доимперскую и легендарную каронимику: «Варяг», «Рюрик», «Аскольд», «Олег», «Богатырь», «Рында», «Светлана», «Витязь», «Баян», «Новик», «Боярин», «Громобой», а также «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах».

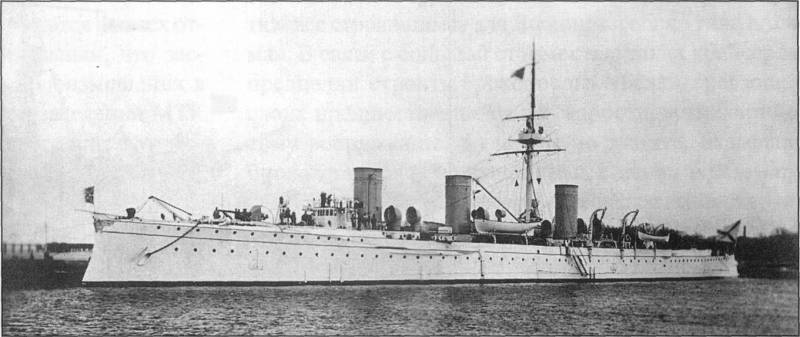

Крейсер "Баян"

Крейсер "Богатырь"

Исключение составили «Ослябя» и «Пересвет», которые были броненосцами.

Броненосец "Ослябя"

2. Крейсерами же были освоены «адмиральские» имена. Это выразилось в серии легких крейсеров, названных в честь Нахимова, Корнилова, Спиридова, Грейга. Традиция эта была сравнительно молодой: первые «адмиралы» (в виде броненосных фрегатов) появились на флоте только в 1860-х годах.

Броненосный крейсер "Нахимов"

3. Была сохранена оригинальная серия «богинь»: после 1905 года построили новую «Палладу» взамен погибшей в Порт-Артуре, а вернувшиеся с войны «Аврора» и «Диана» продолжили службу.

Крейсер "Диана"

4. Легкие крейсеры 2 ранга стали именовать по названиям драгоценных камней («Жемчуг», «Изумруд», «Алмаз»).

Легкий бронепалубный крейсер "Жемчуг"

В виде исключения крейсеры называли в честь побед — «Очаков» и «Кагул», они же «Кагул» и «Память Меркурия» после Севастопольского восстания 1905 года.

Бронепалубный крейсер II ранга «Новик»

Эсминцы и миноносцы.

Миноносцы в основном именовались прилагательными, но оттянули на себя и имена прославленных офицеров флота: «Капитан Изыльметьев», «Лейтенант Пущин», «Инженер-механик Зверев».

Миноносец "Лейтенант Пущин"

Малые миноносцы, помимо разного рода «Донских казаков» и «Сибирских стрелков», собрали имена национальных меньшинств империи («Финн», «Трухменец») и переняли от клиперов середины 19 века имена вроде «Всадник» и «Гайдамак».

Миноносец "Финн"

Явным исключением стал миноносец принципиально нового типа, восходящий к крупным минным крейсерам и получивший потому крейсерское имя «Новик». Но «Новики» по своим характеристикам были уже иным классом, классом эскадренных миноносцев.

Эскадренный миноносец типа "Новик"

Канонерские лодки и вспомогательные корабли.

Мир канонерских лодок, как и мир их именбыл обширен. Прилагательные, национальные меньшинства («Гиляк», «Кореец», «Хивинец»), животный мир («Бобр», «Сивуч») или погодные явления («Шторм», «Вьюга»).

Канонерская лодка "Кореец"

Канонерская лодка "Сивуч"

Во второй половине 19 века была построена серия броненосных лодок с оригинальными мифологическими именами («Перун», «Вещун», «Колдун», «Русалка», «Чародейка»). Имели место даже конфликты с церковью, отказавшей в церемонии официального крещения кораблям с языческими именами.

Канонерская лодка "Русалка"

Минные заградители именовались в честь российских рек («Амур», «Енисей», «Аргунь»).

Минный заградитель "Енисей"

Последними свою систему именования получили подводные лодки. Субмарины главным образом именовались рыбами и морскими гадами. Более поздние подлодки типа «Барс» заложили еще одну традицию — по именам хищных зверей. Она будет частично восстановлена на российском флоте после 1992 года.

Единственным крупным исключением стала «шефская» субмарина «Фельдмаршал граф Шереметьев», построенная на деньги рода Шереметьевых.

Систематичность присвоения имен в сериях в целом все же хромала. Ровные серии (например, однотипные броненосцы «Полтава», «Севастополь», «Петропавловск», наследовавшие им одноименные дредноуты или линейные крейсеры типа «Измаил») сменялись совершеннейшим винегретом.

Отличным примером являются пять однотипных броненосцев: «Бородино», «Князь Суворов», «Орел», «Император Александр III» и «Слава».

В малых сериях «Император Павел I» мог соседствовать с «Андреем Первозванным», а стандартный «Адмирал Макаров» — с той самой «Палладой» и «Баяном».

Проанализировав каронимы Российского императорского флота, можно сделать следующие выводы.

Флот не имел привычки обвешиваться многосоставными наименованиями, более характерными для позднесоветского периода.

Так, «адмиральские» серии крейсеров обозначали не воинское звание, а принадлежность к касте флотоводцев. Именно «адмиральские», а не «маршальские» или «генеральские». Исключение за все время существования российского императорского флота было сделано только для Суворова.

Броненосец "Суворов"

Забавно, но «захапав» для именования кораблей названия сухопутных побед, флот, не пускал на борта имена армейских военачальников. Отечественная война 1812 года дала имя броненосцу «Бородино». И все.

Броненосец "Бородино"

Правители допетровского периода популярностью во флоте под конец существования империи не пользовались. Исключением были разве что «Дмитрий Донской», «Олег» и «Владимир Мономах», а «Александр Невский», наоборот, исчез.

Крейсер "Олег"

Какой бы ни была, точной или неточной, каронимическая система Российского императорского флота, она была полностью разрушена двумя революциями. Но стоит заметить, что советская послевоенная система каронимики в процессе развития восстановила часть имперской традиции именования.

Информация