AK vs AR. Часть IV

...Таким образом, гильза, прижатая зацепом выбрасывателя к зеркалу чашечки затвора, проворачивалась в патроннике...

Страгивание.

И смех и грех. Страгивание гильзы применяется со времен изобретения унитарного винтовочного патрона в оружии с продольно-скользящим затвором. Суть его в следующем. Гильза после выстрела припечатывается к стенкам патронника с такой силой, что простым продольным движением ее не вытащить. При повороте затвора, после расцепления боевых упоров, он каким-нибудь выступом упирается в криволинейный или косой срез под углом 70-80 градусов к оси оружия на вкладыше ствольной коробки или самой коробки. При этом образуется рычаг между большим углом поворота затвора и небольшим его смещением в продольном открывающем направлении. За счет такого рычага это смещение происходит с гораздо большим усилием на гильзу и меньшим на рукоятку затвора, а это, в свою очередь, облегчает ее экстракцию. После того как гильза, имеющая конусность, сдвинулась с места, вокруг нее образуется кольцевой зазор, она уже не касается стенок патронника и дальнейшей ее экстракции уже ничего не препятствует.

В АК и СВД тоже есть такой процесс. Но происходит он совсем по-другому. Как? С одной стороны, о страгивании говорят как о чуть ли не ключевой функции, обеспечивающей надежность автомата Калашникова, с другой стороны, ни в НСД, ни в любой другой литературе об этом не пишется. Зато полно домыслов доморощенных «оружейников» на оружейных форумах, обнаруживающих в схеме запирания АК мифические углы, червячные передачи и прочие домкраты.

Дело вот в чем. Во-первых, чисто с инженерной точки зрения, задача непростая - свести сложное ручное движение в двух плоскостях к одному продольному движению затворной рамы. Кроме того, нужно решить еще ряд задач, которые к страгиванию отношения не имеют. Об одной из них я уже говорил, когда показывал, как решена проблема заклинивания при накате и которая осталась нерешенной в AR.

Во-вторых, решение лежит в той области, которая доступна только инженерам высшего класса, к которым, безусловно, принадлежал Михаил Тимофеевич Калашников. Это область мысленного трехмерного моделирования. Эту особенность конструктора отмечал кто-то из его соратников, к сожалению, не помню кто.

Для того чтобы страгивание работало, в узле запирания должен быть где-то тот самый угол между двух деталей, который обеспечивает продольный сдвиг гильзы с затвором на его поворот. На затворе таких углов нет. Что касается углов в вырезах и на боевых упорах, которые дотошные и пытливые обнаруживают на чертежах затвора или вкладыша, то могу успокоить, они никакого отношения к страгиванию не имеют. Это технологические углы для выборки неизбежной погрешности в производстве при сопряжении поверхностей, обусловленных видом инструмента или просто для облегчения их расцепления. Обычное дело в машиностроении. Давайте посмотрим, как взаимодействуют детали механизма.

Итак, при накате затворная рама (ЗР) толкает затвор вперед поперечной площадкой 1.1, упираясь в грань 2.1 его ведущего выступа. После того как левый боевой упор фаской 2.4 наедет на скос во вкладыше 3.1, затвор повернется и его ведущий выступ гранью 2.2 попадет на запирающую грань фигурного паза 1.2 ЗР. После полного запирания затвора ведущий выступ попадает в карман свободного хода ЗР.

При отпирании, после выборки свободного хода, ведущий выступ затвора своей гранью 2.3 скользит по отпирающей грани фигурного паза 1.3 ЗР, поворачивая затвор до полного расцепления его боевых упоров с вырезами во вкладыше. Расцепление происходит по тому же принципу разъединения любых двух деталей. Технологические углы, заложенные для выборки неизбежных погрешностей при соединении узлов, работают на их расклинивание при разъединении. О чем это говорит? При повороте затвора усилие на отпирание тратится не на весь путь скольжения плоскости упоров о боевые грани, а только в самом начале. Собственно, на отпирание ЗР тратит свою энергию только в момент расклинивания упоров, дальше мешает лишь трение донца гильзы по зеркалу затвора.

После расцепления левый боевой выступ своей фаской 2.4 попадает на тот же самый скос 3.1 вкладыша, который подбрасывал его в накате для расцепления с поперечной площадкой ЗР. После расцепления боевых упоров ведущий выступ продолжает скольжение по фигурному пазу на участке 1.4. Затвор фаской упора начинает давить на скос, угол которого 35 градусов, что, по идее, должно препятствовать нормальному довороту затвора(!).

Теперь внимательно смотрим на фото и делаем мысленный эксперимент: разворачиваем левый боевой выступ вместе со скосом на вкладыше против часовой стрелки со стороны зрителя, приближая его к ведущему выступу. И вот он, заветный угол, образованный скосом на вкладыше 3.1 и отпирающей гранью 2.3.

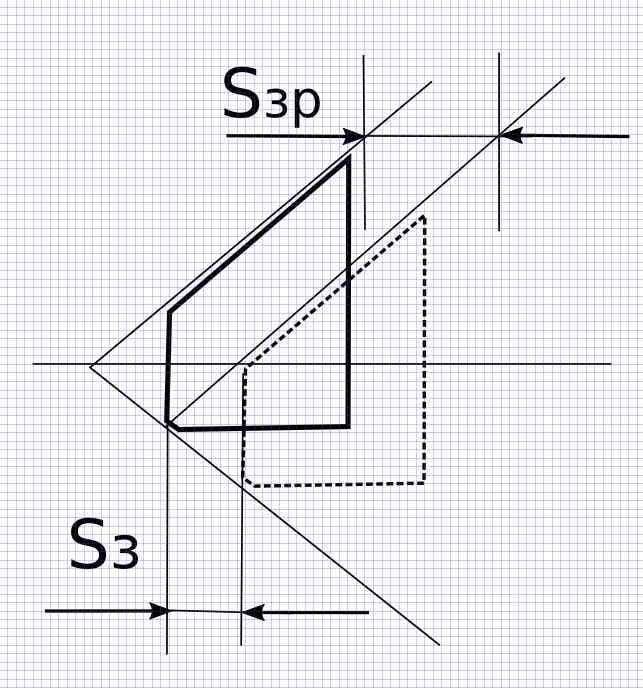

На схеме для простоты понимания процесса я свел ведущий выступ и левый упор в одну фигуру. Как видно, длина хода затворной рамы Sзр примерно в два раза больше хода затвора Sз и, соответственно, усилие на извлечение гильзы (собственно, страгивания) в два раза больше.

Вот и весь секрет страгивания. Многократного увеличения усилия на извлечение гильзы тут нет, но и того, что есть, хватает вполне.

Подчеркну, страгивание надежно работает только на конусной гильзе, в схеме, где отпирание происходит после сброса остаточного давления в патроннике. Применение ее в схеме Стоунера бессмысленно.

Информация