Плазмогенератор ракеты «Метеорит» освоит новую «профессию»

О текущих планах оборонной промышленности, касающихся передачи учебным заведениям уникальных образцов специальной аппаратуры, 19 декабря сообщило издание «Известия». По данным этого средства массовой информации, военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (г. Реутов) в настоящее время ведет переговоры с несколькими ведущими университетами. Результатом переговоров должны стать несколько договоренностей о передаче уникальной аппаратуры, которая будет использоваться в качестве учебных пособий.

Новым средством обеспечения подготовки молодых специалистов должен будет стать комплекс радиоэлектронной борьбы, разработанный в прошлом для перспективной крылатой ракеты 3М25 «Метеорит». Для защиты от обнаружения и сопровождения вражескими радиолокационными средствами ракета должна была использовать ряд специальной аппаратуры, в том числе изделие с условным названием плазменная пушка. Задачей последней было создание облака ионизированного газа, мешающего работе радиолокационных станций.

Проект «Метеорит» был закрыт и не дал реальных результатов. Уникальное радиоэлектронное оборудование осталось без дела, но теперь ему нашли применение. Планировавшиеся к установке на ракетах приборы могут стать учебными пособиями Московского авиационного института, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и Уральского государственного университета им. Б.Н. Ельцина. Существующие комплексы РЭБ, использующие новые принципы работы, планируется передать вузам в течение следующего года. Таким образом, в самом ближайшем будущем студенты ведущих технических учебных заведений смогут ознакомиться с еще одной уникальной отечественной разработкой.

«Плазменная пушка» для ракет была создана несколько десятков лет назад в рамках опытно-конструкторской работы под шифром «Метеорит». Проект стартовал в начале семидесятых годов и разрабатывался инженерами ОКБ-52 (ныне НПО Машиностроения) под руководством В.Н. Челомея. Целью проекта было создание универсальной крылатой ракеты стратегического назначения, имеющей возможность морского, воздушного и наземного базирования. Эскизные варианты трех проектов были завешены к концу семидесятых годов. В 1980 году стартовали испытания опытных ракет. Проверки перспективного вооружения было решено начать с ракеты морского базирования.

Первый запуск ракеты 3М25 «Метеорит» с пусковой установки «морского» образца состоялся в мае 80-го и завершился неудачей. Изделие даже не смогло покинуть пусковую установку и взорвалось, разрушив ее. Далее неудачи продолжились, из-за чего первый успешный запуск состоялся только в декабре 1981 года. По разным данным, в течение нескольких следующих лет было проведено не менее 25-30 запусков с наземных и погружаемых стендов. Еще пять ракет испытывались с использованием подлодки-носителя.

В ходе разработки и доводки перспективной ракеты отечественным специалистам пришлось решить массу специфических конструкторских задач, что, среди прочего, привело к некоторому затягиванию работ. Проект «Метеорит» продолжался до начала девяностых годов, после чего был остановлен. К тому времени в наличии имелось несколько опытных ракет, которые все еще можно было использовать в дальнейших работах. Ни один из вариантов стратегического ракетного комплекса на вооружение не принимался.

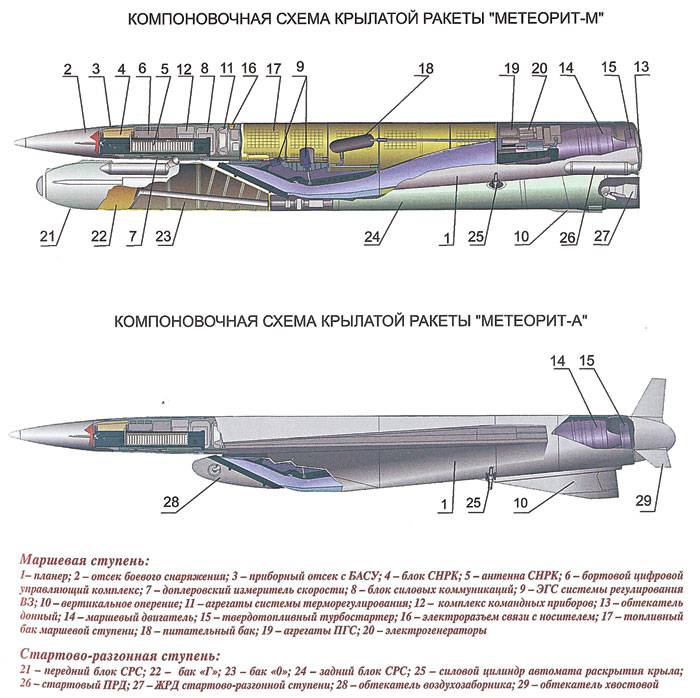

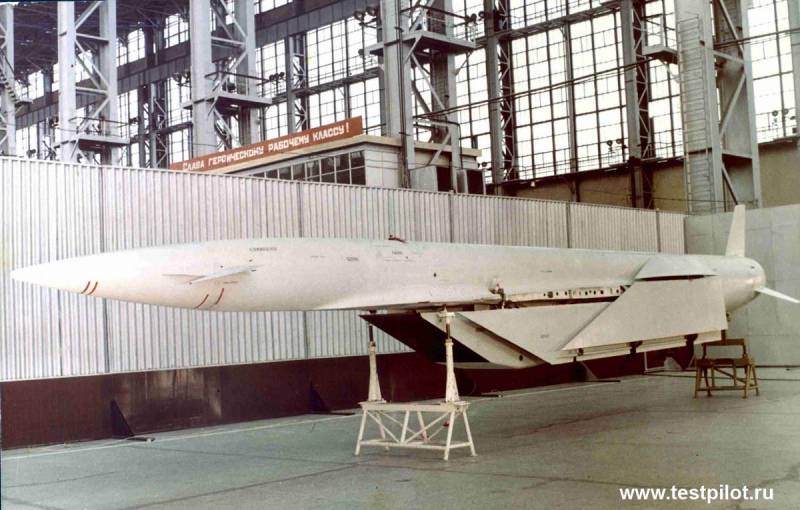

Ракета 3М25 комплексов семейства «Метеорит» должна была строиться по схеме «утка», оснащаться треугольным крылом и хвостовым оперением. Для уменьшения габаритов в транспортном положении все плоскости могли складываться. Фюзеляж ракеты имел характерную форму. Верхняя его часть была выполнена в виде цилиндрического агрегата большого удлинения. На нижней поверхности фюзеляжа присутствовал крупный воздухозаборник. Ракета морского и наземного базирования должна была оснащаться дополнительной стартово-разгонной ступенью, имеющей собственные жидкостные реактивные двигатели. Воздушный вариант комплекса такой ступени не имел.

Изначально в проекте «Метеорит» предлагалось использовать маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, но позже в проект ввели короткоресурсный турбореактивный КР-23 тягой до 10 т. Такая силовая установка позволяла развивать скорость более 3500 км/ч и подниматься на высоты около 20 км. Дальность полета, согласно техническому заданию и расчетам, должна была достигать 5 тыс. км.

Морской вариант ракеты 3М25 имел общую длину 12,5 м при максимальном диаметре фюзеляжа (без учета воздухозаборника) 0,9 м. Разложенное крыло имело размах 5,1 м. Стартовый вес составлял 12,65 т, из них 6,38 т приходилось на маршевую ступень, т.е. на саму крылатую ракету. Ракета должна была нести специальную боевую часть массой 1 т. Наведение на цель должно было осуществляться при помощи автономной инерциальной навигационной системы. Также проектом предлагалось использование системы коррекции траектории по данным обработки радиолокационного изображения местности.

Характеристики изделия позволяли атаковать крупные наземные и надводные цели различных типов. Носителями комплексов семейства «Метеорит» могли стать подводные лодки проектов 949М, 675 и 667М. Основным компонентом авиационного комплекса должен был стать самолет-ракетоносец Ту-95МА. Достоверные сведения о наземной версии проекта отсутствуют. По-видимому, в таком случае для транспортировки и запуска ракет должны были использоваться самоходные пусковые установки на колесных шасси.

К моменту начала работ по теме «Метеорит» в мире были достигнуты значительные успехи в области средств противовоздушной обороны. Таким образом, в обозримом будущем перспективной ракете пришлось бы столкнуться с эффективными зенитными комплексами, что потребовало разработать новые высокоэффективные средства прорыва вражеской ПВО. Для решения этой задачи было предложено несколько оригинальных идей, в том числе и подразумевавших использование специального радиоэлектронного оборудования.

Одним из самых простых способов снижения радиолокационной заметности ракеты стало формирование соответствующего облика планера. За счет отсутствия резких изломов внешних поверхностей, большой стреловидности плоскостей, а также применения радиопоглощающих материалов удалось заметно снизить отражение излучения РЛС обнаружения. Внутри крупного воздухозаборника была размещена специальная переотражающая решетка, при помощи которой осуществлялась «маскировка» компрессора маршевого двигателя. Сопловое устройство двигателя получило специальную насадки, при помощи которой частично экранировалось инфракрасное излучение. Использование в конструкции ракеты средств снижения заметности давало сокращение эффективной площади рассеяния на 2-3 порядка, в зависимости от параметров работы радиолокационной станции.

Помимо средств снижения заметности, внедренных в конструкцию планера, ракета 3М25 получила целый комплекс активных систем противодействия, в том числе и совершенно новых. Ракета должна была нести широкополосный приемник излучения РЛС, а также станцию активных помех. Интереснейшим нововведением стало использование буксируемых ложных целей. Впервые в отечественной практике сверхзвуковая крылатая ракета получила возможность выпуска ложной цели. Буксировка осуществлялась на тросе длиной до 100 м.

Наибольший интерес среди всех активных средств прорыва ПВО представляет т.н. плазменная пушка. Это устройство должно было маскировать ракету при помощи поглощения внешнего электромагнитного излучения, обеспечиваемого бортовыми системами с соответствующими характеристиками. Ракета «Метеорит» получила плазмогенератор, работающий в переднюю полусферу. Задачей этой системы было создание облака ионизированного газа перед ракетой, позволяющего резко сократить заметность изделия. Плазмогенератор создавался в НИИ тепловых процессов (ныне Исследовательский центр им. М.В. Келдыша) под руководством В.М. Иевлева.

Схема ракеты "Метеорит". Рисунок Rbase.new-factoria.ru

При разработке плазменной пушки использовались существующие наработки по теме маскировки космических аппаратов. Подобные эксперименты с определенным успехом осуществлялись ранее, однако для адаптации существующих технологий к использованию на крылатых ракетах пришлось использовать некоторые доработки. Ранее подобные вопросы не прорабатывались, что привело к необходимости проведения полномасштабных исследований и созданию совершенно новых устройств. Такие работы были связаны с определенными трудностями, поскольку уже на ранних стадиях разработки проекта было установлено, что электронные системы нового типа будут отличаться большой потребляемой мощностью и высоким напряжением на исполнительных органах. Таким образом, в составе ракеты следовало предусмотреть источник энергии с требуемыми характеристиками.

Во время работы плазмогенератор должен был осуществлять ионизацию газа в передней полусфере ракеты. Образующееся облако плазмы прикрывало всю лобовую проекцию изделия в целом и воздухозаборник в частности. Излучение РЛС противника не могло «пробить» плазму, из-за чего один из самых заметных элементов конструкции в виде компрессора двигателя не демаскировал ракету. Испытания ракет, оснащенных плазменными пушками, показали высокую эффективность такой аппаратуры. Отмечалось, что после включения такой системы противодействия на индикаторах РЛС противовоздушной обороны наблюдалось уменьшение яркости отметки цели и неустойчивое сопровождение. Кроме того, в некоторых случаях метка цели полностью пропадала.

Все средства прорыва ПВО, установленные на ракете «Метеорит», должны были контролироваться единой системой управления. Задачей последней было отслеживание имеющейся ситуации и оценка радиолокационной обстановки. При появлении определенных рисков система управления должна была применять те или иные средства противодействия, от станции активных помех и ложных целей до плазмогенератора. Результатом такой работы бортовых систем должно было стать нарушение правильной работы РЛС противника с резким повышением вероятности прорыва ПВО.

В силу определенных причин ракетные комплексы семейства «Метеорит» не вышли из стадии испытаний и не были приняты на вооружение. Тем не менее, в рамках этого проекта было проведено большое число исследований и разработан ряд новейших устройств. В дальнейшем накопленный опыт мог быть использован при создании перспективных ракетных комплексов того или иного назначения.

Опыт, полученный при создании т.н. плазменной пушки, тоже не пропал, а в ближайшем будущем еще и поможет подготовке новых специалистов для оборонной отрасли. В следующем году НПО Машиностроения собирается передать несколько экземпляров такой системы ведущим техническим вузам страны, где они будут использоваться в качестве учебных пособий. Ранее уникальные отечественные разработки не смогли дойти до использования на практике. Теперь же они получили возможность помочь подготовке новых специалистов. Это означает, что работы прошлых десятилетий все же дадут практический результат.

По материалам сайтов:

http://izvestia.ru/

http://tass.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://testpilot.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-406.html

Информация