Плазма в военном деле. Проекты и перспективы

Напомним, проект «Метеорит» стартовал в середине семидесятых годов прошлого века и разрабатывался несколькими организациями во главе с ОКБ-52 (ныне НПО Машиностроения). Также к работам был привлечен НИИ тепловых процессов (ныне Исследовательский центр им. М.В. Келдыша), который должен был разработать электронную аппаратуру радиоэлектронного противодействия. В состав комплекса РЭБ для перспективной ракеты вошел плазмогенератор, при помощи которого в передней полусфере создавалось облако ионизированного газа. Такая «оболочка» носовой части ракеты позволяла снизить вероятность ее обнаружения радиолокационными станциями.

Ожидается, что передача уникальных образцов радиоэлектронного оборудования, которым предстоит стать учебными пособиями, в определенной мере поспособствует подготовке молодых специалистов. Вполне возможно, что в будущем ученые и конструкторы, в свое время изучившие плазмогенераторы ракеты «Метеорит», используют подобные технологии в своих новых проектах. Необходимо отметить, что применение плазмы и аппаратуры, образующей ее, имеет некоторые перспективы и может найти применение в новых образцах военной техники или вооружения.

В контексте практического применения «плазменных» технологий сначала следует вспомнить проект крылатой ракеты «Метеорит», в ходе которого был создан первый отечественный генератор плазмы, пригодный к практической эксплуатации. Вместе с другими средствами РЭБ ракета должна была использовать т.н. плазменную пушку. При необходимости противодействия РЛС противника ракета автоматически должна была включать соответствующий генератор, создающий облако плазмы в передней полусфере.

За счет своих характерных свойств ионизированный газ мешал нормальной работе радиолокационных средств. В зависимости от различных факторов, «плазменная пушка» могла скрыть ракету или помешать захвату либо сопровождению ракеты вражеской станцией. Помимо снижения уровня отраженного сигнала плазма позволяла «замаскировать» компрессор турбореактивного двигателя. Этот элемент летательного аппарата имеет характерную форму и отражает радиосигнал, но при этом принципиально не может быть переработан с целью снижения заметности. В проекте «Метеорит» проблема скрытия компрессора была решена самым интересным образом.

«Плазменная пушка» для новой крылатой ракеты дошла до стадии испытаний. Эту аппаратуру устанавливали на опытные ракеты «Метеорит», вместе с которыми проверяли на полигонах. Комплекс радиоэлектронной борьбы, включающий плазменную аппаратуру, показал весьма высокие характеристики. При наблюдении за полетом ракеты при помощи существующих РЛС наблюдалось, как минимум, нарушение слежения и сопровождения цели. Также имело место пропадание отметки с экрана.

На протяжении последних лет как в нашей стране, так и за рубежом ходят упорные слухи о возможном создании перспективных образцов авиационной техники, оснащенных генераторами плазмы. Ожидается, что применение подобной аппаратуры позволит резко сократить заметность летательного аппарата для противовоздушной обороны противника. Такие технологии представляют интерес в контексте ударной авиации и ракетной техники. Так, в области крылатых ракет маскировка при помощи облака плазмы уже была проверена в ходе испытаний, проведенных советскими специалистами в восьмидесятых годах прошлого века.

Имеются сведения о еще одном способе применения плазмогенераторов в составе авиационной или ракетной техники. Интересной особенностью ионизированного газа является изменение его физических свойств. В частности, он отличается уменьшенной плотностью, что может быть использовано для повышения характеристик ракет или самолетов. По слухам, в настоящее время российские и китайские авиастроители проводят эксперименты, в ходе которых авиационная техника комплектуется специальными плазменными генераторами. Задачей этой аппаратуры является создание плазменной «оболочки» вокруг внешней поверхности самолета. Результатом этого должно становиться сокращение заметности и определенное улучшение летных характеристик.

В другой сфере «применения» образование плазмы является побочным эффектом, который может быть использован в тех или иных целях. Известно, что при движении летательного аппарата с гиперзвуковыми скоростями вокруг него образуется оболочка из ионизированного газа. Нагрев атмосферного воздуха при этом производится за счет трения и преобразования кинетической энергии в тепловую. Любопытным следствием такой особенности гиперзвуковой техники является возможность отказа от специализированных генераторов: в их роли может выступать корпус с требуемой стойкостью к тепловым и механическим нагрузкам.

Применение плазмогенераторов в целях снижения заметности или повышения летных характеристик уже в определенной мере изучено, но все еще остается делом отдаленного будущего. Для полноценного использования этих технологий требуются новые исследования, по результатам которых будут создаваться перспективные проекты. Тем не менее, некоторые способы применения плазмы уже используются в существующей технике, однако эффект от них может быть не столь заметным и привлекающим внимание.

В новейших отечественных проектах турбореактивных двигателей, предназначенных для перспективных самолетов, используется т.н. плазменное зажигание. Применение подобной системы воспламенения топливовоздушной смеси позволяет повысить эксплуатационные характеристики техники, а также упростить ее конструкцию и сделать менее сложным обслуживание. Все эти плюсы достигаются при помощи нескольких идей, в первую очередь применения плазменной дуги, инициирующей горение топлива.

Ранее для повышения высотности или для запуска на больших высотах турбореактивные двигатели комплектовались системой кислородной подпитки, подающей в камеру сгорания необходимый газ. Применение кислородной системы в определенной мере усложняет конструкцию самолета, а также требует соответствующей аэродромной инфраструктуры. В требованиях к проекту «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА) была поставлена задача избавления от необходимости кислородной подпитки. В составе форсунок камеры сгорания и форсажной камеры новых двигателей имеются собственные плазменные системы. При подаче топлива образуется дуга, при помощи которой осуществляется его воспламенение. Вследствие этого отпадает необходимость в дополнительной подаче кислорода.

В теории плазма может использоваться не только на вспомогательных ролях. Несколько десятилетий назад в нашей стране были проведены исследования и эксперименты, темой которых было использование облака ионизированного газа в качестве поражающего элемента. Подобные принципы можно было использовать в противоракетной обороне с целью уничтожения боевых блоков вражеских ракет. Тем не менее, оригинальный способ противоракетной обороны так и не был доведен до практического использования, а его перспективы на данный момент вызывают большие сомнения.

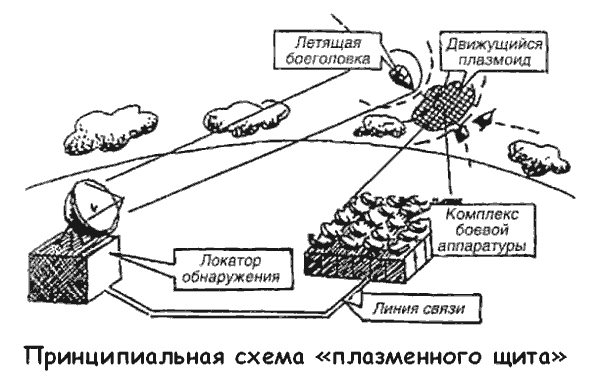

Оригинальная концепция противоракетной обороны подразумевала использование стандартных радиолокационных средств обнаружения в сочетании с необычными поражающими комплексами. В состав комплекса боевой аппаратуры предлагалось включить несколько т.н. плазмоидных пушек, состоящих из генераторов плазмы и проводников-шин. Задачей последних являлся разгон сгустка ионизированного газа. В зависимости от поставленной боевой задачи и параметров работы аппаратуры, комплекс мог отправлять к цели струю, расходящийся поток или тороидальные сгустки плазмы. Последние получили название «плазмоиды».

По расчетам авторов идеи, комплекс боевой аппаратуры мог бы посылать тороиды с максимально высокой скоростью на высоту до 50 км. Задачей систем управления и боевого комплекса была отправка сгустков плазмы в точку упреждения летящей боеголовки ракеты противника. Предполагалось, что при контакте плазмоида и боевого блока последний будет сталкиваться с серьезными нарушениями обтекания. Попадание в облако с иными физическими параметрами должно было приводить к схождению боевого блока с заданной траектории. Кроме того, блок должен был подвергаться перегрузкам, в том числе запредельным, разрушающим его.

В прошлом предлагалось построить опытный образец плазменного комплекса ПРО и испытать его с применением имитаторов боевых частей. Тем не менее, из-за сложности, дороговизны и наличия разнообразных проблем оригинальное предложение так и не было опробовано на практике.

Все предложения использования плазмы и создающих ее установок в области вооружений и военной техники представляют большой интерес в контексте дальнейшего их развития. Тем не менее, использование всех идей и предложений на практике может быть связано с рядом характерных проблем. Все эти недостатки связаны как с особенностями технологического характера, так и с проблемами в области практического применения. Таким образом, для освоения перспективной аппаратуры требуется решить ряд сложных конструкторских задач, а также сформировать способы применения техники, позволяющие получить максимально высокую эффективность.

Схема комплекса ПРО, использующего плазмоиды. Рисунок E-reading.club

Пожалуй, самая заметная проблема плазмогенераторов с требуемыми характеристиками – высокое энергопотребление. Для создания облака ионизированного газа исполнительным органам специальной аппаратуры требуется соответствующее энергоснабжение. Оснащение летательного аппарата электрогенератором требуемой мощности само по себе является непростой задачей инженерного характера. Без ее решения самолет или ракета не сможет использовать генератор плазмы и, как следствие, не получит требуемые возможности.

Необходимо отметить, что в рамках старого проекта «Метеорит» конструкторам ОКБ-52 и смежных организаций успешно удалось решить проблему энергоснабжения «плазменной пушки». Результаты этого прекрасно известны: ракета стала крайне сложной целью для систем противовоздушной обороны противника.

Использование облака плазмы для маскировки летательного аппарата представляет большой интерес в контексте скрытого прорыва к намеченным целям, но и эта технология имеет некоторые проблемы эксплуатационного характера. Становясь экраном для излучения радиолокационных средств противника, плазменная «оболочка» обязательно будет мешать работе собственных радиоэлектронных приборов самолета или иного летательного аппарата. Как следствие, могут наблюдаться проблемы со связью или исключаться полноценное применение бортовой РЛС. Таким образом, оригинальная аппаратура снижения заметности потребует создать новые методики боевого применения авиационной техники или вооружений.

Еще одной задачей для конструкторов и ученых является обеспечение защиты конструкции летательного аппарата от ионизированного высокотемпературного газа. В случае с гиперзвуковыми летательными аппаратами эта задача решается уже на стадии создания их планеров, изначально приспособленных к подобным нагрузкам. «Обычные» боевые самолеты и ракеты пока летают с меньшей скоростью и, как следствие, не нуждаются в специальной защите от повышенной температуры окружающей среды.

Таким образом, для полноценного применения плазмогенераторов, окружающих летательный аппарат облаком ионизированного газа, необходима соответствующая конструкция планера, позволяющая исключить негативное воздействие «оболочки» на обшивку и другие элементы самолета.

К настоящему времени физика плазмы достаточно изучена для того, чтобы ионизированный газ можно было использовать на практике в тех или иных целях. Уже изучены и определены некоторые сферы применения плазмогенераторов, а также известны преимущества, которые может дать такая аппаратура. Тем не менее, пока необычные технологии не успели дойти до полноценного практического применения. Отдельные образцы этого класса уже прошли испытания как самостоятельно, так и в составе более крупных изделий. Некоторые приборы, использующие принципы образования плазмы, уже приблизились к началу эксплуатации.

Одним из образцов специальной аппаратуры, дошедшей до испытаний и проверок на практике, стала т.н. плазменная пушка для крылатых ракет. Согласно последним сообщениям отечественной прессы, невостребованные образцы такого оборудования в следующем году должны стать учебными пособиями. Сохранившиеся изделия планируется передать нескольким ведущим техническим вузам страны. Возможно, использование плазмогенераторов при подготовке молодых специалистов в той или иной мере поспособствует дальнейшему развитию технологий. При удачном развитии событий в будущем новые технологии будут не только изучены и проверены, но и использованы в проектах с реальными перспективами.

По материалам сайтов:

http://izvestia.ru/

https://utro.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://sdelanounas.ru/

http://airwar.ru/

http://e-reading.club/

Информация