Указующий перс

Говоря об исламском ренессансе, Джемаль вкладывал в него свое специфическое полуоккультное понимание. Но мне представляется актуальным поразмышлять над «пророчествами» этого человека относительно грядущего – в том числе интеллектуального – возрождения мусульманской цивилизации. Прав ли был здесь Джемаль, или, если ставить вопрос шире, способен ли современный исламский мир бросить вызов Западу, испытывающему духовную деградацию и переживающему демографический кризис?

В области фундаментальных наук Старый и Новый Свет вкупе с Израилем и Японией по-прежнему впереди планеты всей да и Россия, несмотря на переживаемые трудности, занимает пока еще достойное место в этом ряду. Если кто и наступает на пятки, отнюдь не мусульмане, а так называемые Азиатские тигры.

Но времена меняются. О мусульманском ренессансе писал не только Гейдар Джемаль, но и авторы, от ислама далекие, Хантингтон например: «Возрождение религии – феномены глобальные. Однако наиболее ярко они проявились в культурном утверждении Азии и ислама, а также в тех вызовах, которые они бросают Западу. Это самые динамичные цивилизации последней четверти XX века. Исламский вызов выражается во всеобъемлющем культурном, социальном и политическом возрождении в мусульманском мире и сопровождающем этот процесс отвержении западных ценностей и институтов».

Еще на исходе прошлого века Хантингтон обратил внимание на важную деталь: «В 70 и 80-е политические лидеры буквально бросились отождествлять себя и свои режимы с исламом. Король Иордании Хусейн, убежденный, что у светского правительства весьма призрачные перспективы в арабском мире, заговорил о необходимости создать исламскую демократию и модернизированный ислам. Король Марокко Хассан делал акцент на своем происхождении от Пророка и его роли предводителя правоверных. Султан Брунея, за которым ранее не замечали приверженности исламу, вдруг стал чрезвычайно благочестив и определил свой режим как малайскую мусульманскую монархию. Бен Али в Тунисе начал регулярно обращаться к Аллаху в своих речах, «облачаться в одеяния ислама», чтобы привлечь внимание исламистских групп. В начале 90-х президент Индонезии Сухарто явно поставил перед собой политическую задачу стать большим мусульманином. В Бангладеш принцип светскости выбросили из конституции в середине 70-х, а в начале девяностых светская, кемалистская Турция впервые подверглась серьезному испытанию. Чтобы подчеркнуть преданность исламу, государственные лидеры – Озал, Сухарто и Каримов поспешили совершить хадж».

То есть интеллектуальное возрождение исламского мира скорее всего должно будет проходить (если будет проходить вообще) под патронатом властных структур. Но парадокс в том, что значительная часть военно-политических и религиозных элит, преимущественно арабских, не заинтересована ни в интеллектуальном, ни в каком бы то ни было другом возрождении своих стран. То есть ситуация, когда мусульмане, составляющие пятую часть населения планеты, будут производить лишь пять процентов знаний, вполне возможно, сохранится еще длительное время. А эмансипация исламского мира, как писал тот же Хантингтон, носит прежде всего демографический характер, о чем свидетельствуют в том числе и мусульманские авторы, в частности известный политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. В одном из выступлений, посетовав, что в средневековой библиотеке Багдада было больше книг, чем во всех странах Европы, а ныне в одном Израиле издают книг в десятки раз больше, нежели во всем арабском мире, он заметил: в этом виноваты, собственно, власти исламских стран. Они, как утверждает политолог, не заинтересованы в повышении уровня образования своих граждан, поскольку понимают: как только в возглавляемом диктатором обществе появляется образованная прослойка, она ставит под сомнение сложившийся порядок вещей. Невежество – основной ресурс диктаторских режимов. В пример были приведены Египет, Сирия, Судан, Сомали, Йемен. Еще одна из обозначенных Курбановым проблем исламского мира – односложность мышления, неспособность просчитать сценарии грядущих событий. Это позволяет Западу манипулировать им.

Построить танк и посадить беспилотник

Тем не менее есть правительства, предпринимающие попытки решения проблем, вызванных отсталостью в области фундаментальных наук, экономики, образования. Но почему у одних исламских государств есть достижения в военно-научной области, а у других нет? Ответ (вряд ли, конечно, исчерпывающий) на этот вопрос – в цивилизационном коде или, если угодно, культурной матрице. Оба эти определения Джемаль нередко использовал.

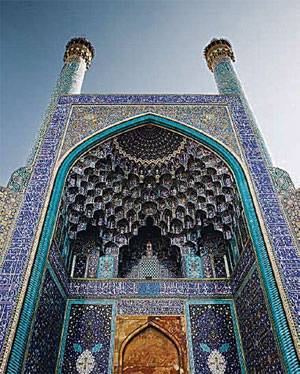

Начну с Ирана, занимающего особое место не только в исламском мире, но и во всеобщей истории. И не только потому, что представляет собой центр шиизма (в его специфическом местном понимании). Это прямой наследник древней высококультурной Персидской цивилизации, и скажу больше – Месопотамской. Даже в золотом веке мусульманской истории персы сыграли едва ли не определяющую роль, особенно в жизни Багдадского халифата (вспомним хотя бы Бармакидов, Сухраба, аль Хорезми, Сухраварди, Фирдоуси, Хайяма). Именно они были подлинной интеллектуальной элитой Абассидского халифата и Сельджукского султаната, включавших территорию поверженной арабами зороастрийской державы Сасанидов. В подтверждение сошлюсь на выдающегося русского ученого и геополитика Вадима Цымбурского: «Халифат создавался в VII веке как гегемония арабов. Однако быстро исламизировавшиеся зороастрийцы-иранцы меньше чем за век вошли в число сильнейших властных элит халифата, а еще через два столетия выросли в одну из двух признанных составляющих его ядра наряду с арабами».

Начну с Ирана, занимающего особое место не только в исламском мире, но и во всеобщей истории. И не только потому, что представляет собой центр шиизма (в его специфическом местном понимании). Это прямой наследник древней высококультурной Персидской цивилизации, и скажу больше – Месопотамской. Даже в золотом веке мусульманской истории персы сыграли едва ли не определяющую роль, особенно в жизни Багдадского халифата (вспомним хотя бы Бармакидов, Сухраба, аль Хорезми, Сухраварди, Фирдоуси, Хайяма). Именно они были подлинной интеллектуальной элитой Абассидского халифата и Сельджукского султаната, включавших территорию поверженной арабами зороастрийской державы Сасанидов. В подтверждение сошлюсь на выдающегося русского ученого и геополитика Вадима Цымбурского: «Халифат создавался в VII веке как гегемония арабов. Однако быстро исламизировавшиеся зороастрийцы-иранцы меньше чем за век вошли в число сильнейших властных элит халифата, а еще через два столетия выросли в одну из двух признанных составляющих его ядра наряду с арабами».Нынешний Иран, пожалуй, единственная на современном этапе исламская страна, пытающаяся масштабно строить вооруженные силы с опорой на внутренний научный потенциал и собственную промышленность. Безусловно, достижения здесь есть, насколько они конкурентоспособны – другой вопрос.

Начну с танкостроения. Под руководством бригадного генерала Мир-Юнуса Масум-Заде инженерами компании Construction Crusade был разработан танк «Зульфикар», принадлежащий к машинам второго послевоенного поколения. «Немалую помощь, – говорит эксперт Сергей Суворов, – иранским инженерам оказали российские специалисты. В начале 90-х годов Тегеран закупил партию новеньких по тому времени Т-72С. Вместе с танками Ирану передавались отдельные технологии по производству запасных частей и некоторых комплектующих. Не менее двухсот специалистов прошли обучение в России на курсах «Выстрел». Надо отдать должное, прибывшие в Солнечногорск иранские танкисты относились к учебе очень серьезно, пытаясь впитать даже самые незначительные мелочи».

Впервые танк показали в 1994-м и с тех пор неоднократно модернизировали. Ныне на вооружении «Зульфикар-3», уступающий пока по своим боевым характеристикам и израильскому «Меркава Mk.4», и российскому Т-90, и американскому М1«Абрамс». Но это пока…

Военно-морские силы Ирана располагают сверхмалыми подводными лодками «Кадир» собственной разработки. Впрочем, опять же не совсем. Военный эксперт Сергей Толмачев отмечает, что ДЭПЛ типа «Кадир» разработана в Иране в середине 2000-х. Ее прототип – северокорейская ПЛ типа «Ено» (Yono), технология производства которой вместе с тремя готовыми лодками была передана Сеулом Тегерану в счет погашения государственного долга.

Это не единственная подлодка иранского производства. ВМС Ирана располагают тремя подводными средствами доставки боевых пловцов «Аль-Сабехат-15» национальной разработки (длина – 9,2 метра), предназначенными для сил спецопераций.

Ракетостроение. На современном этапе, по словам эксперта Кирилла Рябова, имеющиеся у Ирана баллистические ракеты позволяют держать на прицеле большую территорию вокруг страны. При дальности полета около тысячи километров они способны атаковать цели в Афганистане, Пакистане, на Ближнем Востоке и в Закавказье. Для ракет Shahab-3 или Fajr-3 досягаемы объекты на территории Индии, Северной и Восточной Африки, Средней Азии, Восточной Европы. «Имея подобное вооружение, Иран уже сейчас претендует на звание регионального лидера».

Ракетостроение. На современном этапе, по словам эксперта Кирилла Рябова, имеющиеся у Ирана баллистические ракеты позволяют держать на прицеле большую территорию вокруг страны. При дальности полета около тысячи километров они способны атаковать цели в Афганистане, Пакистане, на Ближнем Востоке и в Закавказье. Для ракет Shahab-3 или Fajr-3 досягаемы объекты на территории Индии, Северной и Восточной Африки, Средней Азии, Восточной Европы. «Имея подобное вооружение, Иран уже сейчас претендует на звание регионального лидера».Серьезную помощь в ракетостроении ИРИ оказали китайские и северокорейские специалисты. В частности, Shahab-3 создан на базе северокорейской «Нодон», а та в свою очередь появилась на белый свет с российской помощью – «спасибо» Горбачеву, посадившему в свое время советский ВПК на голодный паек. Насчет Fajr-3 иранцы утверждают, что ракета разработана исключительно собственными силами. Бригадный генерал Хоссейн Салами, сообщив, что она способна уходить от радаров и поражать сразу несколько целей, добавил: это абсолютно новая технология. Израильские и американские эксперты сомневаются в заявленных возможностях Fajr-3, однако убедительных аргументов не приводят.

В ВВС Иран также стремится опираться на собственные силы. Несколько лет назад министр обороны страны Ахмад Вахиди объявил о программе создания истребителя-бомбардировщика третьего поколения. К первому относится истребитель «Азарахш» («Молния»), разработанный компанией IAMI (Iran Aircraft Manufacturing Industrial, она же HESA) в сотрудничестве с Университетом имени Шахида Саттари. Но без помощи России не обошлось. Как считает Кирилл Рябов, боевые возможности истребителя в первую очередь обеспечиваются бортовой радиолокационной станцией российского производства Н019МЭ «Топаз». Созданные в 90-е истребители «Саких» («Удар молнии») представляют собой модернизацию «Азарахша». По словам иранских военных, «Саких» будет способен применять новейшее и перспективное вооружение отечественной разработки.

О существенном прогрессе иранской военно-научной мысли свидетельствует «посаженный» в 2011-м ПВО Исламской Республики американский стелс-БЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Затем иранские ВМС перехватили другой американский беспилотник – Scan Eagle. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, если сегодня Иран не владеет какими-то военными технологиями вроде межконтинентальных ракет, то это связано лишь с проблемами материаловедения и тому подобного.

Преувеличение? Нет. Ибо чем отличается страна развитая в научном плане от отсталой? Критериев много. Один из них – нанотехнологии. Иран достиг в этой области заметных успехов, заняв первое место на Ближнем Востоке и 20-е в мире. Достаточно назвать Судабе Даваран – доцента фармацевтического факультета университета Тебриза. На ее счету 15 зарегистрированных изобретений. Интересная деталь: по словам иранского посла в России Мехди Санаи, 67 процентов учащихся в вузах его страны – девушки. А Евгений Сатановский, ведущий отечественный эксперт по Ближнему Востоку, как-то сказал: «Иран – высокотехнологическое государство, а металлургическая промышленность – одна из лучших в мире». Добавлю: Иран и его национальные космические исследования – еще одна интересная тема, требующая отдельной статьи.

Ядерный стержень исламского мира

Пакистан – страна с богатой историей и единственная мусульманская ядерная держава. Однако подобно Ирану в области ракетостроения Исламабад опирается на помощь китайцев и северокорейцев. Совместно с КНР были разработаны ОТР «Абдали», «Газнави», «Шахин-1» и -1А, а также БРСД «Шахин-2», а с КНДР – БРСД «Гаури».

Иными словами, без посторонней помощи, причем неисламских стран, Пакистан вряд ли сумел бы создать средства доставки ядерного оружия. Но обладанием атомной бомбой Исламабад обязан своим ученым, в частности физику-ядерщику Абдул-Кадир Хану. Правда, существует предположение, что этот человек, долго работавший в Старом Свете в концерне URENCO, связанном с обогащением урана, попросту украл атомные секреты. Эксперт Вячеслав Яновский полагает, что Кадир Хан – скорее ловкий карьерист, нежели талантливый ученый, ибо сумел отстранить от создания атомной бомбы своего соотечественника – выдающегося физика Мунир Хана, с 50-х годов работавшего над ядерным проектом. О нем мало что известно, но со всей определенностью можно сказать: благодаря таким ученым-энтузиастам Исламабад и получил ядерное оружие. У страны хватает заслуг в научной области, в том числе и в теоретической физике, достаточно вспомнить нобелевского лауреата, выдающегося ученого Абдус Салама. В начале 70-х именно он руководил программой создания ядерного оружия.

Подобно Ирану современный Пакистан пытается наладить производство собственного обычного вооружения. Пока особых достижений нет, но первые шаги сделаны. Совместным с Китаем истребителем JF-17 уже заинтересовались Азербайджан, Нигерия, Мьянма. Причем последняя по финансовым соображениям предпочла JF-17 российским МиГ-29.

Рассуждая об успехах Пакистана в деле создания ядерного оружия, Евгений Сатановский заметил: «Пакистанцы – те же индусы, только мусульмане». Добавлю: само слов «индус» тождественно формулировке «человек, сопричастный древней цивилизации». То есть в отношении Пакистана мы также имеем основания говорить о присущей ему высококультурной матрице, не в полной мере переформатированной исламом и с не преодоленным по сей день кастовым делением, хотя и не столь жестким, как в Индии.

И очевидно, что если Ирану нужен новый Низами аль Мульк – перс, которому Сельджукский султанат во многом обязан своим могуществом, то Пакистану необходим Махмуд Газневи – в честь него, кстати, в стране названа ракета малой дальности. Разумеется, речь не идет о походе против Индии – он попросту невозможен, а о покровительстве науке, которое этот выдающийся деятель оказывал.

В любом случае и Иран, и Пакистан вполне могут претендовать на статус, следуя терминологии Хантингтона, «стержневых государств» исламского мира именно вследствие своего цивилизационного кода, уходящего корнями в глубь веков.

И еще интересная деталь, относящаяся, пожалуй, в большей степени к Ирану. Вадим Цымбурский писал: «Природы цивилизаций не раскрыть, не прибегая к понятию гегемонии». В этой связи напомню, что Персия была мировой империей, сверхдержавой, вполне возможно, таковой была и Хараппская цивилизация. Кто-то возразит: «Все это дела минувших дней». Мне, разумеется, не дано предугадать будущее, и вряд ли шиитская республика станет центром исламского мира, равно как и заточенный на противостояние с Индией Пакистан. Но Иран вполне может оказаться в числе ведущих мировых держав в качестве самобытной цивилизации и его великое прошлое (по меньшей мере отчасти) возродится в его великом настоящем. Остальной мусульманский мир, главным образом арабский, думаю, не сумеет составить интеллектуальную конкуренцию ни Западу, ни Азиатским тиграм.

Информация