Броня в воздухе. Летят перелетные… танки!

Главной причиной всех этих работ была надобность в быстрой переброске большого количества личного состава и техники. Насидевшись в окопах Первой Мировой, военные видели следующую войну исключительно молниеносной и моторизированной. Подвижной состав железной дороги вполне справлялся с объемами соответствующих перемещений, но мог работать только там, где есть пути. Автомобильные перевозки в то время еще не в полной мере отвечали требованиям военных. То же касалось и авиации: имеющиеся типы не могли поднять даже легкий танк. В воздухе стала витать идея о собственных крыльях для танка. В те времена прогресс делал большие шаги, и такие фантастические идеи почти не выглядели чем-то бесперспективным. Точно так же и целая танковая армия, в прямом смысле слова, летящая во вражеский тыл, смотрелась вполне разумным средством ведения будущей войны.

Wings Of Tank. Американская версия

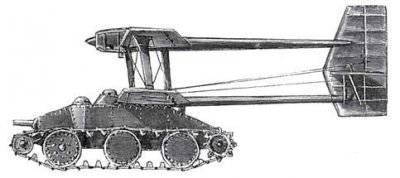

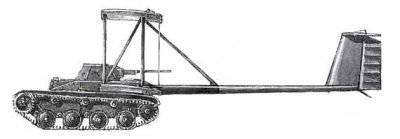

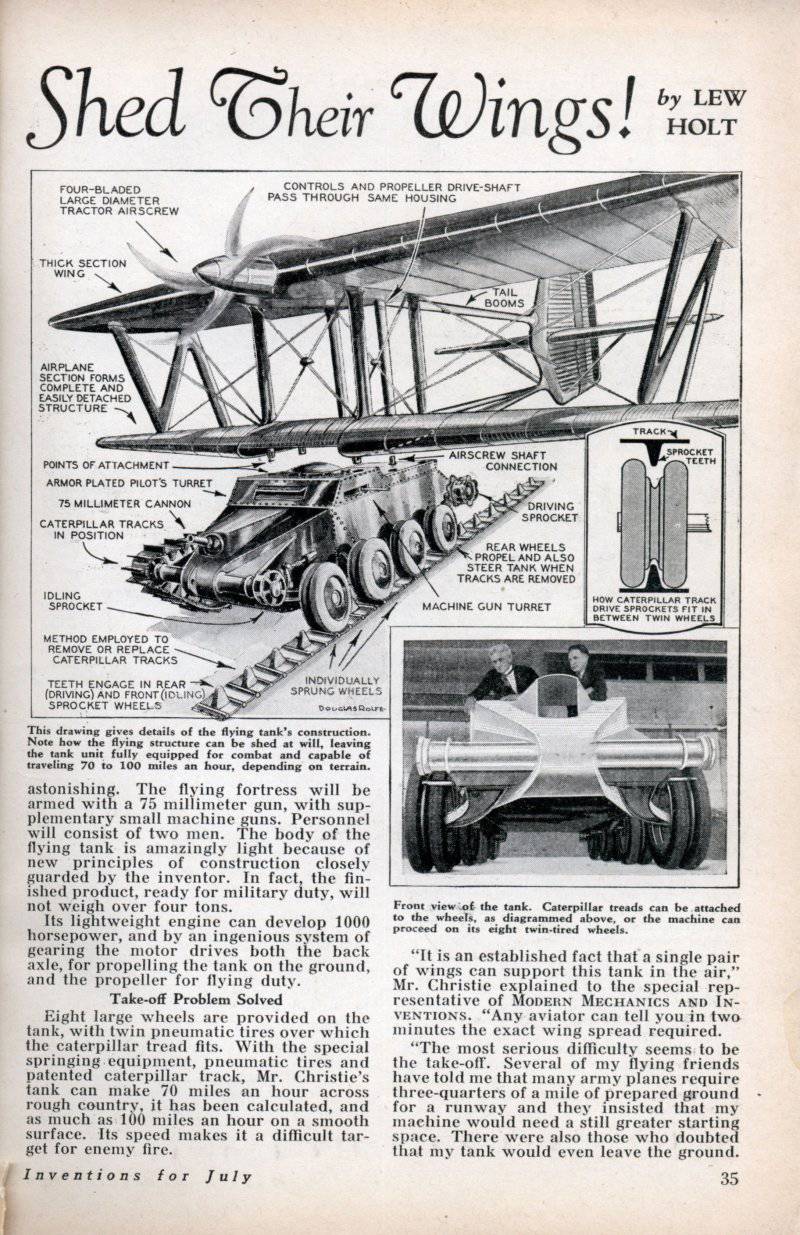

Одним из первых почти готовый проект летающего танка предложил американский конструктор Джон Уолтер Кристи. Тот самый, который создал систему танковой подвески и стал «дедушкой» ряда советских танков. Первой конструкцией с авиаперспективами стал его легкий танк M.1932. Благодаря широкому использованию дюралюминия боевая масса танка не превышала пяти тонн. Планировалось, что эта машина будет доставляться к месту боя на самолетах, а при действиях на пересеченной местности она могла бы оснащаться специальными крыльями, с помощью которых преодолевать препятствия танк мог по воздуху. Скорости на гусеничном ходу около 90 км/ч, по замыслу Кристи, хватало бы для подлетов на расстояние в пару-тройку десятков метров. Следующий танк Дж.У. Кристи – M.1933 – тоже предназначался для транспортировки самолетами и имел возможность подлетать над препятствиями.

Одним из первых почти готовый проект летающего танка предложил американский конструктор Джон Уолтер Кристи. Тот самый, который создал систему танковой подвески и стал «дедушкой» ряда советских танков. Первой конструкцией с авиаперспективами стал его легкий танк M.1932. Благодаря широкому использованию дюралюминия боевая масса танка не превышала пяти тонн. Планировалось, что эта машина будет доставляться к месту боя на самолетах, а при действиях на пересеченной местности она могла бы оснащаться специальными крыльями, с помощью которых преодолевать препятствия танк мог по воздуху. Скорости на гусеничном ходу около 90 км/ч, по замыслу Кристи, хватало бы для подлетов на расстояние в пару-тройку десятков метров. Следующий танк Дж.У. Кристи – M.1933 – тоже предназначался для транспортировки самолетами и имел возможность подлетать над препятствиями.Однако оба танка только планировалось оснащать крыльями. Из каких-то своих соображений американские военные не обратили никакого внимания на крылья для танка, да и к самим бронемашинам, стоит сказать, отнеслись холодно. Поэтому дальше собственно идеи танка с крыльями дело не пошло. Кроме того, учитывая тогдашнее состояние дел в машиностроении, летающий M.1932 выглядел сомнительно. Хотя бы потому, что в поздних вариантах танк должен был не просто планировать, разогнавшись по земле и взлетев, но и иметь отдельный воздушный движитель. В этом случае разбег начинался на гусеницах, а в середине взлетной дистанции при помощи отдельного блока в трансмиссии мощность двигателя начинала передаваться не на гусеничный движитель, а на воздушный винт. Даже сейчас такая трансмиссия выглядит неудобной или даже нереализуемой. Как уже говорилось, военные США не проявили интереса к летающей версии M.1932 или M.1933. Зато танки Кристи привлекли внимание советских военных. Но и им тоже крылья в комплекте к американскому танку не приглянулись.

Танкисты, на взлет!

Однако вскоре Наркомат обороны изменил свое мнение. Группе конструкторов под руководством А.Н. Рафаэлянца в начале 33-го года поручили проработать тему комплекта крыльев для легких танков и построить опытный образец. Конструкция Рафаэлянца довольно сильно отличалась от идей Кристи. Во-первых, летный комплект для танка был выполнен по схеме моноплана; во-вторых, он имел собственное шасси – подвеска танка от жесткой посадки не страдала; а в-третьих, был применен толкающий воздушный винт: передача мощности от двигателя значительно упростилась. В качестве бронетанкового «фюзеляжа» был выбран легкий танк БТ-2. Установка летного комплекта на танк осуществлялась силами экипажа последнего, а его отсоединение осуществлялось без покидания машины. Благодаря этому БТ-2 мог прилететь в заданный район, сесть, сбросить крылья и пойти в атаку. В целом, концепция выглядела жизнеспособной. Но только концепция: мощности двигателя танка в 400 лошадиных сил для нормального полета было недостаточно (сказывалась «аэродинамика утюга», присущая большинству танков), а экипаж, сокращенный Рафаэлянцем до двух человек, должен был проходить сразу и танковую, и авиационную подготовку. Предлагалось заменить родной двигатель на авиационный М-17, облегчить конструкцию при помощи замены некоторых деталей и т.д. Но даже так максимальная скорость крылатого танка не превышала 160 км/ч, а маневренность и взлетно-посадочные характеристики обещали быть, мягко говоря, неудовлетворительными. Построили деревянную демонстрационную модель и провели несколько продувок меньшего макета в ЦАГИ. В середине 1933 года в НИИ ВВС вынесли окончательный приговор проекту. Его признали бесперспективным, хотя сама идея была достойной внимания.

Одновременно с Рафаэлянцем «окрылить» танк пытался Н.И. Камов. Его проект тоже основывался на танке БТ-2, но по своей сути это был автожир. Как и у Рафаэлянца, танковый двигатель вращал толкающий винт в кормовой части машины. На верхней части БТ-2 крепился несущий винт со складывающимися лопастями. Для перевода винта из походного в полетное положение и наоборот танкисту приходилось немного высовываться из башни танка. Прорабатывались варианты облегчения конструкции бронемашины путем изменения материалов некоторых деталей. По расчетам, безо всяких доработок БТ-2, оснащенный летным комплектом, мог разгоняться в полете до 130-140 км/ч и садиться с минимальным пробегом на любые площадки. Танк-автожир был воплощен в дереве и продут в аэродинамической трубе. Результаты были такие же, как и у проекта Рафаэлянца.

Следующий шаг в «облете» танков в 1937 году предпринял конструктор М. Смалько. В инициативном порядке он создал собственный проект танка-самолета. На этот раз предлагалось использовать не серийный танк с некоторыми доработками, но абсолютно новую машину, пусть даже и созданную на базе существующих. За основу Смалько взял танк БТ-7 и значительно изменил его конструкцию. Так, обводы бронекорпуса стали более аэродинамически чистыми, а также поменялась компоновка машины. В носовой части танка, названного МАС-1 (Малый Авиационный Смалько Первый, также иногда именуется ЛТ-1 – Летающий Танк Первый), конструктор разместил моторное отделение. Трансмиссия при этом осталась в корме, а боевое отделение и отделение управления оказались в средней части танка. Двигатель на летающем танке предлагалось устанавливать авиационный – М-17 (715 л.с.). Вооружение танка сугубо пулеметное: два 12,7-мм ДК (боезапас 2000 патронов) и 7,62-мм ШКАС (3000 патронов). В целом, ничего особенного. Самое интересное касается крыльев и хвостового оперения. Смалько решился сделать летный комплект интегрированным в конструкцию танка. Центроплан крыла состоял из двух частей, крепился по бокам бронекорпуса и выдерживал попадания пуль. Внутри его в походном положении размещались консоли. Перед взлетом раскрывался складываемый воздушный винт (тянущий – он даже потребовал поставить на пулемет ШКАС синхронизатор огня), центроплан поворачивался вперед, а из него выезжали консоли. Размах, таким образом, составлял 16,2 метра. Хвостовое оперение выдвигалось при помощи специальных кареток в корме танка. Раскладывание крыла и оперения происходили одновременно. Смалько обещал скорость полета до 200 км/ч и дальность около 800 километров. Немало для машины с боевой массой в 4,5 тонны. Однако дело, как и прежде, закончилось на деревянном макете. Претензии к МАС-1, преградившие ему путь в серию, были те же самые, что и к конструкциям Рафаэлянца и Камова: необходимость подготовки танкистов-летчиков, проблемы с аэродинамикой, сложность поиска тактической ниши и т.д. Кроме того, у танка Смалько были слишком слабые для конца 30-х бронирование и вооружение.

Последняя попытка советских конструкторов сделать из танка самолет или хотя бы планер относится к началу сороковых годов прошлого века. В самом начале Великой Отечественной войны конструкторскому коллективу, который возглавлял О.К. Антонов, поручили разработку планеров для доставки грузов партизанам и соединениям, попавшим в окружение. Со временем появилась идея возить на планерах не только тушенку и патроны, но и солидное оружие. Выбор пал на легкий танк Т-60. Летный комплект для него под названиями «КТ» (Крылья танка) или А-40 начали разрабатывать в конце 41-го. Планировалось внести в конструкцию бронемашины только необходимый минимум изменений – чтобы не мешать серийному производству – поэтому решили делать безмоторный планер. Буксировщик ТБ-3 должен был поднимать планер А-40 с подвешенным танком и выводить его на рубеж в 30-40 километров от места посадки. Там планер отсоединялся, танкисты самостоятельно проделывали оставшийся путь и садились в заданном месте. Сброс крыльев и легкий танк идет в бой.

Последняя попытка советских конструкторов сделать из танка самолет или хотя бы планер относится к началу сороковых годов прошлого века. В самом начале Великой Отечественной войны конструкторскому коллективу, который возглавлял О.К. Антонов, поручили разработку планеров для доставки грузов партизанам и соединениям, попавшим в окружение. Со временем появилась идея возить на планерах не только тушенку и патроны, но и солидное оружие. Выбор пал на легкий танк Т-60. Летный комплект для него под названиями «КТ» (Крылья танка) или А-40 начали разрабатывать в конце 41-го. Планировалось внести в конструкцию бронемашины только необходимый минимум изменений – чтобы не мешать серийному производству – поэтому решили делать безмоторный планер. Буксировщик ТБ-3 должен был поднимать планер А-40 с подвешенным танком и выводить его на рубеж в 30-40 километров от места посадки. Там планер отсоединялся, танкисты самостоятельно проделывали оставшийся путь и садились в заданном месте. Сброс крыльев и легкий танк идет в бой.2 сентября 1942 года «КТ» впервые поднялся в воздух вместе с танком Т-60. За штурвалом танка-планера был летчик С.Н. Анохин, а буксиром командовал П.А. Еремеев. Танк, надо заметить, был значительно облегчен: сняли боекомплект и оружие, убрали крылья над гусеницами, а топлива оставили, что называется, на дне. В итоге танк с крыльями стал весить «всего» 7800 килограмм. Для ТБ-3, пусть даже и с моторами АМ-34РН, это была немаленькая нагрузка. Разбег прошел непросто, но без особых сложностей. Отрыв… Танк, что любопытно, прекрасно слушался рулей – сказалась бипланная схема. Минут через 10-12 после взлета стало ясно, что даже на взлетном режиме самолет-буксировщик не сможет разогнаться больше, чем до 130-135 километров в час. Та же беда была и с высотой: самолет с планером еле-еле «залезли» всего на 40 метров. На 15-й минуте полета начала угрожающе расти температура воды в двигателях. Летчики приняли решение отцеплять планер и садиться врозь. Анохин без особых проблем сел в поле и вскоре поехал в сторону своего аэродрома. На этот счет есть и другая версия, больше похожая на байку: Анохин приземлился в районе одного из аэродромов вдалеке от «родного» ЛИИ и, не сбрасывая крылья, поехал в сторону командного пункта. Из-за секретности испытаний, работников соседних аэродромов не предупредили о летающем танке и те, не опознав летательный (летательный ли?) аппарат, проявили бдительность. «Шпиона» взяли в плен, а потом вместе с танком передали подоспевшим сотрудникам ЛИИ. Полет второго сентября оказался первым и последним для «КТ». Теперь уже опытным путем была доказана принципиальная возможность создания летающего танка и опытным же путем подтвердились сложности практического использования подобной машины. Главная претензия была к самолету-буксировщику: ТБ-3 не справлялся с нагрузкой, а более мощный ТБ-7 (Пе-8) был гораздо менее массовым, из-за чего никто не стал бы выделять машины для переброски танков. А в 43-м году танк Т-60 сняли с производства и к теме планеров более не возвращались.

Танкисты-летчики за границей

В зарубежных государствах работы по летающим танкам шли куда менее активно, чем в Советском Союзе. То ли надобности в такой технике не было, то ли сомнения одолевали людей на ответственных постах, а то ли свое взял здоровый консерватизм. Поэтому во всем мире из стадии первоначальной задумки вышло почти столько же проектов, сколько разрабатывалось в СССР.

В Великобритании 1943 года полным ходом шли подготовительные работы к высадке в континентальной Европе. Политическое руководство страны иной раз даже старалось оттянуть день десантирования, поэтому времени было полно. Среди прочих им пользовался Рауль Хафнер, работавший в исследовательском центре десантных сил. Для переброски сил через Ла-Манш требовались грузовые планеры, и Хафнер предложил свое видение проблемы: планер, оснащенный несущей поверхностью, аналогичной роторному парашюту Roto-Shute, созданному самим Хафнером. По своему действию Roto-Shute аналогичен винту автожира. Так что десантный планер Хафнера с полным правом можно считать безмоторным автожиром. Инженер подготовил два проекта: Rotatank и Rotabuggy. Первый подразумевал оснащение летным комплектом танка, второй – джипа. Танк Valentine в итоге не полетел и даже не «примерил» винт, а вот «Ротабагги» полетать довелось. Это был самый обычный «Виллис», на который установили дополнительное остекление, фанерную крышу и обтекатель кабины, систему управления и деревянное хвостовое оперение. Венчали конструкцию стойки со втулкой и лопастями. Рулевых поверхностей на Rotabuggy не было – их функции выполняла наклонная втулка винта.

16 ноября 1943 года «Ротабагги» впервые взлетел, буксируемый бомбардировщиком A.M.38 Whitley. На разбеге автожир вел себя неплохо, но после отрыва началось непредвиденное. Два летчика-испытателя, находившиеся в кабине «Виллиса» быстро поняли, что управлять аппаратом, мягко говоря, непросто. Усилия на ручке управления были таковы, что экипажу приходилось общими силами перемещать ее. К тому же аппарат нещадно мотало: он то подлетал к самолету-буксировщику, то норовил свалиться в штопор. После посадки летчиков пришлось буквально выносить на руках. Из последних сил они пытались ругаться, чем и подтверждали неудачность конструкции. Rotabuggy и Rotatank закрыли и больше к подобным идеям в Англии серьезно не возвращались.

1941 год. Япония формирует парашютно-десантные части и им требуется бронетехника. Транспортных самолетов достаточной грузоподъемности нет и не предвидится, поэтому в Стране восходящего солнца создается специальный танк-планер «Тип 3» или «Ку-Ро». От другой японской, да и мировой, бронетехники он отличался сравнительно узкой лобовой проекцией. Именно узкой, а не низкой, как обычно старались сделать конструкторы. Ширина корпуса «Ку-Ро» была обусловлена требованиями аэродинамики. Поэтому экипаж состоял всего из двух человек: водитель-механик-пилот находился в передней части танка, а командир – за ним, в орудийной башне. Два крыла крепились к бокам бронекорпуса, а Т-образное хвостовое оперение размещалось на корме танка. Работы шли очень долго и сложно, как результат, первый макет «Типа 3» был готов только в 1943 году. Появление деревянного танка не улучшило ситуацию и только к 45-му наконец изготовили опытный экземпляр. Правда, к этому времени Японии было уже не до десантируемых танков: война шла к концу. В начале 1945 года проект закрыли, а десантникам всю войну пришлось пользоваться существующей серийной бронетехникой.

Конец эпохи

Уже в середине Второй Мировой войны в большинстве воюющих стран пришли к выводу, что десантирование танков с воздуха имело большое будущее, но слабое настоящее. Существующие самолеты не могли перевозить танки с достаточными боевыми характеристиками, а те танки, которые помещались в самолетах и планерах, в свою очередь, не представляли собой грозной силы. Поэтому последние разработки в сфере оснащения танков летными комплектами закончились уже в 1943 году, хотя, как уже говорилось, японцы «держались» до 45-го. Массовое авиационное десантирование бронетехники началось немного позже, когда появились крупные и тяжелые военно-транспортные самолеты. Но это уже другая история.

Информация