Как Россия потеряла выход к Балтийскому морю. Ч. 2

После захвата Новгорода шведы попытались возобновить отношения с Первым ополчением. Соглашение с Новгородом могло стать образцом для всех русских городов и земель, пожелай они объединить свои усилия со шведами по изгнанию из России поляков. Однако гонец прибыл слишком поздно. В ополчении произошел раскол. Казаки, объединившиеся вокруг атамана Ивана Заруцкого, подозрительно относились к своим временным союзникам — дворянам, чьим предводителем был рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Противниками Ляпунова была изготовлена подложная грамота антиказачьего содержания, переданная казакам. Фальшивка позволила противникам Ляпунова обвинить его в измене, и 22 июля 1611 года его убили.

Гибель Прокопия Ляпунова привела к распаду Первого ополчения: дворянские и земские отряды покинули Москву. Под Москвой остались только казаки Заруцкого и Трубецкого и немногочисленные дворяне, в основном те, кто ранее служил Тушинскому вору. Чтобы придать себе хоть какую-то законность, оставшиеся вожди ополчения стали искать претендента на престол. Младенец Иван, сын Марины Мнишек, не подходил по возрасту. В итоге казачий круг провозгласил государем псковского самозванца — Лжедмитрия III (вор Сидорка), который провозгласил, что он якобы не был убит в Калуге, а «чудесно спасся» от смерти. Заруцкий и Трубецкой вместе со своими людьми целовали крест «Псковскому вору».

Новый самозванец попытался наладить отношения со шведами. Когда шведский король узнал о появлении «спасенного Дмитрия», то направил к нему своего посла Петрея, который в свое время был в Москве и видел Лжедмитрия I. Петрей увидел совершенно иного человека, явного проходимца. После этого шведы прекратили контакты с ним. Генерал Горн направил самозванцу послание, где писал, что не считает его настоящим царем, но так как его «признают уже многие», то шведский король может дать ему удел во владение, а за это пусть он откажется от своих притязаний на всю Россию в пользу шведского королевича. Самозванец не стал отказываться от своих прав. Правда, самозванец «царствовал» в Пскове недолго. Дорвавшись до власти, «псковский вор» начал распутную жизнь, совершал насилия над горожанами и обложил население тяжёлыми поборами. В Пскове возник заговор против самозванца. Московские казаки, разочаровавшись в «царе», ушли из Пскова, сами псковичи также были готовы его свергнуть. Кроме того, против самозванца выступили шведы. 18 мая 1612 года самозванец бежал из Пскова. Его поймали и отправили в Москву. По дороге его убили. По другой версии, его всё же доставили в Москву, там и казнили.

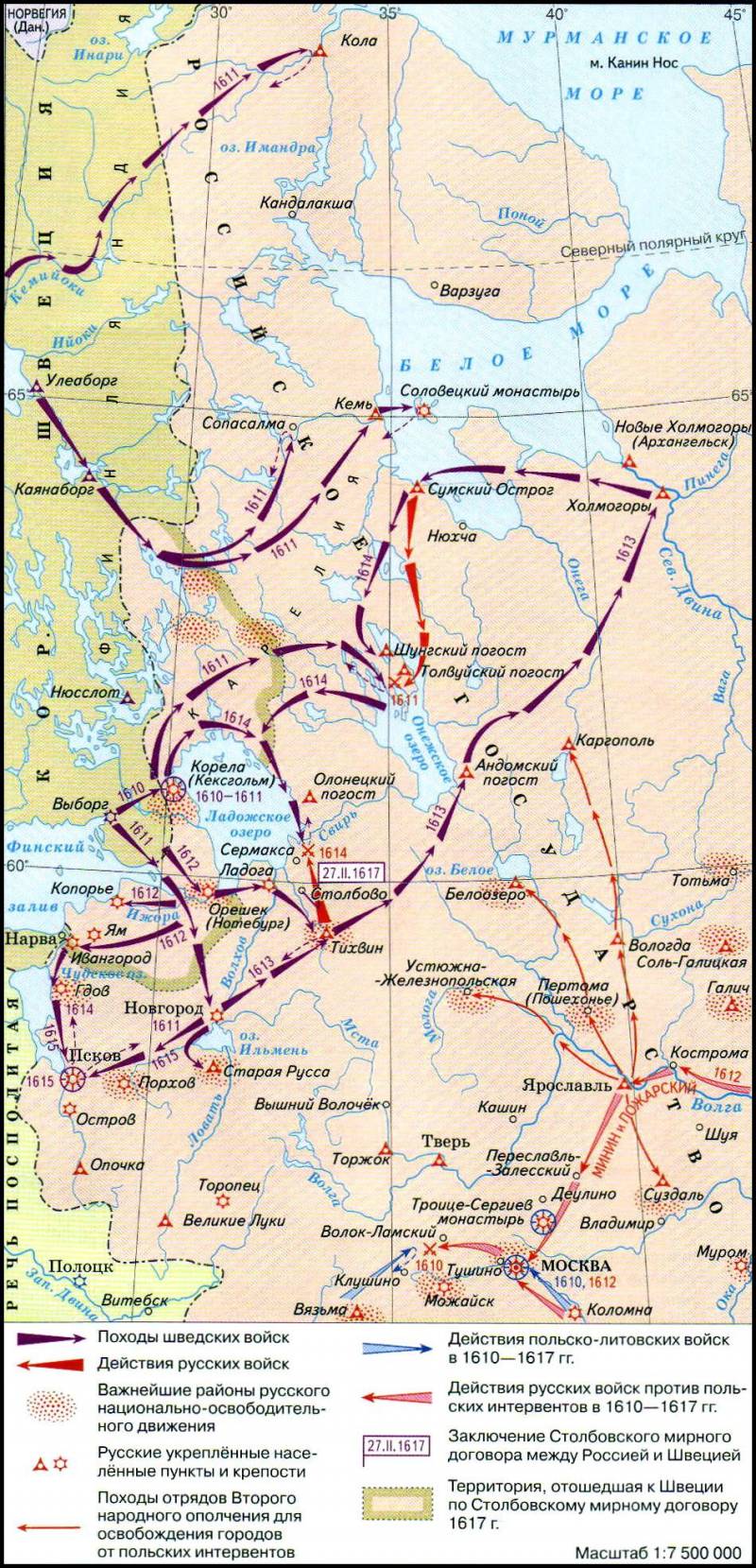

27 августа 1611 года шведскому королю Карлу из Новгорода было отправлено посольство. Но вручать грамоты им пришлось уже новому королю Густаву II Адольфу, так как Карл IX умер. В феврале 1612 года на сейме в городе Норчёпинг шведский король заявил новгородским послам, что сам он только новгородским царем быть не желает, а хочет быть общерусским царем, а в случае невозможности этого предпочитает отторжение от России части её территории и присоединение её к Шведскому королевству. Что же касается кандидатуры королевича Карла-Филиппа, то в случае прибытия за ним представительного новгородского посольства он отпустит его для занятия новгородского и, возможно, московского престола. Тем временем шведы, где силой, где уговорами к середине 1612 года заняли Орешек, Ладогу, Тихвин, а так же Сумский острог на Белом море.

В это время в России было создано Второе ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Ополчение было готово к началу 1612 года. Однако Пожарский и Минин не сразу повели войска к Москве, не желая соединяться с казаками Заруцкого и Трубецкого. Они остановились в Ярославле, где планировали создать временную столицу Русского государства, собрать Земской собор и выбрать на нём царя. В Ярославле было создано «земское правительство», приказы, свой Денежный двор. Земское правительство вело переговоры с зарубежными странами. В своё время историки Романовых создали миф о незнатном, храбром и талантливом воеводе, но слабом политике, лишенном честолюбия. Который совершил подвиг, а затем ушел в сторону, не став претендовать на трон. В реальности Пожарский по знатности превосходил Романовых, будучи потомком великого князя Всеволода Большое Гнездо. Было очевидно, что в Ярославле новым русским царем избрали бы Дмитрия Пожарского, которого любили и уважали в ополчении.

Пожарский был не только умелым и храбрым полководцем, но хорошим политиком. Он понимал, что у него нет сил сразу бороться со всеми врагами — казаками Заруцкого, боярскими кланами в Москве, поляками и шведами. Поэтому он вёл свою дипломатическую игру. В мае 1612 года из Ярославля в Новгород был отправлен посол Степан Татищев с грамотами новгородскому митрополиту Исидору, князю Одоевскому и шведскому командующему Делагарди. У митрополита и Одоевского земское правительство спрашивало, как у них дела со шведами? Делагарди написали, что если король шведский даст брата своего на государство и позволит окрестить его в православную веру, то они рады быть с новгородцами в одном совете.

Одоевский и Делагарди отпустили Татищева с ответом, что вскоре в Ярославль прибудет посольство. Татищев сообщил в Ярославле, что от «шведов добра ждать нечего». Переговоры со шведами о кандидате Карле-Филиппе стали для Пожарского и Минина поводом к созыву Земского собора. В июле прибыли послы. Они сообщили, что шведский королевич в пути и скоро прибудет в Новгород. Новгородские послы предлагали «быть с нами в любви и соединении под рукой одного государя». Однако тут Пожарский раскрыл свои карты. В суровой речи он напомнил послам, что такое Новгород, и что такое Москва. Избирать же иностранных принцев в государи опасно. «Уже мы в этом искусились, чтоб и шведский король не сделал с нами также как польский», — сказал Пожарский. Тем не менее, как мудрый политик, Пожарский не пошёл на открытый разрыв со шведами и направил в Новгород нового посла Перфилия Секерина. Он должен был «тянуть резину». Стоит отметить, что так же поступал шведский король, он тоже считал, что время работает на него.

Планы Пожарского и Минина на избрание царя в Ярославле были разрушены поляками. На Москву двинулось войско гетмана Ходкевича. Узнав о наступлении польских войск, многие казачьи атаманы из подмосковных лагерей-таборов стали писать письма со слезными просьбами о помощи. Схожую просьбу высказал и такой важный политический центр того времени, как Троице-Сергиев монастырь. В Ярославль срочно выехал келарь Авраамий Палицын, который долго уламывал Минина и Пожарского не медлить, идти спасать Москву. В итоге рать Пожарского и Минина выступила раньше, чем планировали. Дальнейшие события хорошо известны. Второе ополчение и остатки Первого ополчения дали бой Ходкевичу, после яростного и упорного боя поляки вынуждены были отступить, а заморенный голодом вражеский гарнизон в Кремле, окончательно потеряв надежду, что его выручат, в октябре 1612 г. капитулировал. Вместе с поляками из Кремля вышли несколько десятков бояр, сидевших с ними в осаде. Эти люди поддерживали самозванца, свергли царя Василия Шуйского, привели поляков в Москву, целовали крест королевичу Владиславу, но сейчас они не только каялись, а наоборот, решили управлять Россией.

В ноябре 1612 года Минин, Пожарский и Трубецкой разослали грамоты во все концы страны о созыве Земского собора в Москве. Боярин Фёдор Мстиславович агитировал за избрание шведского королевича. Но иностранца уже никто не хотел, ни Пожарский и Минин с земцами, ни казаки, ни сторонники Романова. В итоге партия Мстиславского проиграла и покинула Москву.

Самым лучшим выбором для России и народа был князь Дмитрий Пожарский — умелый воин, освободитель Москвы от интервентов и прямой потомок Рюриковичей. Выдвижение юного Романова, довольно слабого умом, да ещё с кланом, который с начала века участвовал во всех интригах и поддерживал всех самозванцев, явно было в интересах ряда элитных семейств, но не в интересах России. Однако в Москве (не зря Минин и Пожарский хотели провести выборы в Ярославле, свободном от засилья боярских кланов) против Пожарского сплотились практически все силы, которые сами были виновниками и поджигателями Смуты: и московские бояре, призвавшие поляков, и Трубецкой, который сам претендовал на престол, и казаки. Серьёзной ошибкой Пожарского был роспуск значительной части Второго ополчения — дворянских полков, которые разошлись по домам. Часть войск была отправлена на запад, воевать с поляками.

Зато в Москве и Подмосковье остались многие тысячи «воровских казаков», казаков не донских, не запорожских, а «местных». Это были бывшие холопы, крестьяне, посадские люди, которые были оторваны от обычной жизни в ходе Смуты, которые привыкли к войне, разбоям и насилию в рядах самых различных отрядов. За годы Смуты они отвыкли от мирной жизни, жили разбоем и подачками самозванцев и различных атаманов, вождей. Пожарского и дворянскую рать они люто ненавидели, так как тот восстанавливал порядок, где им не было места. Приход к власти Пожарского или даже шведского королевича для них был личной катастрофой. К примеру, донские казаки получали царское жалованье и могли уйти в родные места. А куда деваться «воровским казакам»? Наследили они изрядно, вся Русь была в руинах. Могли и к ответу призвать. Возвращаться в родные места, к примеру, в зависимые крестьяне и холопы, они не хотели. Они почувствовали вкус воли и крови. Привыкли быть «хозяевами жизни» для крестьян и горожан. Сильная власть вела к наказанию за преступления или возвращению в холопы. Идеальным выбором для «воровских казаков» стал Романов. Слабый царь, при котором долгие годы не будет порядка. Царь, родственники которого по уши в крови и предательстве, свои люди, с которыми казаки общались в Тушинском лагере. Михаил Романов не мог наказать преступников, кроме некоторых «козлов отпущения» вроде атамана Заруцкого. Его родственники служили тушинскому вору, а казаки выполняли приказы тушинского патриарха Филарета.

В результате в феврале 1613 года произошёл новый переворот. Казаки, сломав двери, ворвались к митрополиту Ионе, который в то время исполнял обязанности местоблюстителя патриарха, и потребовали — «Дай нам, митрополит, царя!» Дворец Пожарского и Трубецкого был блокирован сотнями казаков. Казаки не отходили от Кремля, пока Дума и земские чины не присягнули Михаилу Романову. Польский канцлер Лев Сапега прямо сказал пленному Филарету: «Посадили сына твоего на Московское государство одни казаки». Шведы также доносили из Москвы, что казаки выбрали Романова, принудив Пожарского и Трубецкого дать согласие после осады их дворов. Французский капитан Жак Маржерот, служивший в Росси со времен Годунова, в 1613 году в письме к английскому королю подчеркивал, что казаки выбрали «этого ребенка», чтобы манипулировать им.

Таким образом, «воровские казаки», при организующей инициативе Романовых и поддерживающих их боярских кланов, силой поставили царем Михаила Романова. В дальнейшем придворные историки сочинили красивый миф о князе-бессребренике Пожарском, юном и невинном Романове, которого поддерживал весь «народ». Главные виновники Смуты (боярские кланы) ушли в тень, во всех грехах обвинили поляков и шведов, хотя если бы России не развалилась изнутри, никакой интервенции не было. Любые документы, которые противоречили этой картине, изымали и уничтожали.

Шведское наступление

Шведский королевич Карл-Филипп приехал в Выборг в июле 1613 года. Но к нему прибыло только непредставительное новгородское посольство. Королевич уяснил ситуацию и вернулся в Стокгольм. Тогда шведский король изменил тактику. Новый командующий шведскими войсками в Новгороде Эверт Горн (Делагарди уехал в Швецию) в январе 1614 года предложил новгородцам присягнуть шведскому королю, так как королевич Филипп отказался от русского престола.

Тем временем в сентябре 1613 года из Москвы к Новгороду было отправлено войско под началом князя Д. Трубецкого. Двигалось оно медленно. В апреле русское войско расположилось в лагере под Бронницей на реке Мсте. Рать состояла в основном всего из ополченцев (казаков), которые отличались слабой дисциплиной и занимались поборами местного населения. Они не хотели воевать с сильными шведскими войсками. Между дворянами и казаками постоянно были трения. Делагарди решил действовать на опережение и в июле нанёс армии Трубецкого серьёзное поражение. Шведы блокировали русский лагерь, где вскоре начался голод. Трубецкому поступил царский указ прорвать блокаду и отступить к Торжку, что тот и сделал, понеся крупные потери.

После этого шведы осадили Гдов. В 1613 году шведы дважды подступали к Гдову, но из-за вылазок гарнизона и с псковской помощью их атаки отразили. В августе 1614 года главные шведские силы во главе с Эвертом Горном сосредоточились у Гдова, куда 25 августа прибыл и король Густав II Адольф. Русскому гарнизону в Гдове удалось отбить два приступа, при которых шведы понесли серьёзные потери. Однако вскоре положение осаждённых стало безнадежным. Шведские снаряды и подрывные мины планомерно разрушали крепостную стену. Когда она была разрушена более чем на четверть, гарнизон принял решение согласиться на почетную сдачу города со свободным уходом в Псков.

Затем шведский король отбыл на родину, планируя продолжить боевые действия в следующем году с осады Пскова, если русские не согласятся на выгодный для Швеции мир. Густав Адольф действительно хотел мира, не видя никой выгоды продолжать войну, делать новые захваты и даже удерживать часть уже занятых земель. В частности, он не хотел удерживать Новгород, так как вместо богатой области, шведы получили разоренные Смутой земли, и новгородцев, которые ненавидели пришельцев. «Этот гордый народ, — писал король о русских, — питает закоренелую ненависть ко всем чуждым народам». Шведский король дал приказ оставить Новгород, если русские будете сильно наседать, предварительно разорив его. «Я гораздо больше забочусь, — писал Густав, — о вас и о наших добрых солдатах, чем о новгородцах».

О причинах, которые вынуждали Швецию, как можно скорее закончить войну с Москвой, хорошо было сказано в письме канцлера Оксенштирна к Горну. «Король польский без крайней необходимости не откажется от прав своих на шведский престол, а наш государь не может заключить мира, прежде чем Сигизмунд признает его королем шведским: следовательно, с Польшей нечего надеяться крепкого мира или перемирия. Вести же войну в одно время и с Польшею и Москвою не только не разумно, но и просто не возможно, во-первых, по причине могущества этих врагов, если они соединятся вместе, во-вторых, по причине датчанина, который постоянно на нашей шее. Итак, по моему мнению, надобно стараться всеми силами, чтоб заключить мир, дружбу и союз с Москвою на выгодных условиях».

Чтобы заставить Москву искать мира и улучшить стартовые условия для ведения переговоров, шведы продолжили боевые действия. 30 июля 1615 года Густав-Адольф с 16-тыс. армией осадил Псков. Русским гарнизоном из 1 тыс. бойцов при поддержке 3 тыс. посадских людей руководили боярин Василий Морозов и Федор Бутурлин. Шведы попытались взять крепость сходу, однако первый натиск был отражён псковским гарнизоном с большими потерями для противника. На глазах у короля со стены был смертельно ранен выстрелом в голову знаменитый полководец, новгородский наместник и фельдмаршал Эверт Горн. Это событие с самого начала подорвало боевой дух шведского войска. После неудачного штурма король распорядился перейти к серьёзной осаде, создав вокруг города лагеря, укреплённые траншеями и турами. Также шведы навели два моста через Великую реку.

Шведы обстреливали город из артиллерии. Однако если им и удавалось пробить где-нибудь брешь, то псковичи сразу же создавали за ней земляную насыпь, укрепленную бревнами, а по ночам заделывали стены. Также псковичи неоднократно предпринимали дерзкие вылазки, мешая возведению укреплений и причиняя шведам немалые потери в живой силе. Так, был убит полковник и инженера Роберт Мур. При одной из таких неожиданных вылазок едва не были захвачены осадные орудия. В сентябре к шведам подошло подкрепление, но и к осаждённым сумел прорваться отряд воеводы Ивана Плещеева.

9 октября 1615 года шведские войска предприняли второй решительный штурм Пскова, предварительно выпустив по городу сотни зажигательных ядер. Приступ проводился сразу с нескольких сторон, со стороны реки использовались плоты и лодки. Шведам удалось занять часть городской стены и одну из башен. Однако псковичи перешли в яростную контратаку и сумели взорвать башню вместе с находившимися в ней шведами. К концу дня шведы были выбиты со всех занятых ими позиций, понеся серьёзные потери. Прошло ещё около двух недель, и шведы из-за наступающих холодов, а также больших потерь в бою, смертности от болезней и голода, сняли осаду и покинули псковские предместья в сторону Нарвы. Густав II Адольф, по свидетельству современника, «пошел с великим стыдом, многих у него людей побили, а иные с нужи померли и побрели врознь».

Таким образом, Псковская героическая оборона стала стратегическим поворотным пунктом русско-шведской войны. Псков в очередной раз дал врагу прикурить. Шведам пришлось начать переговоры. Русские тоже были слишком слабы, чтобы вести серьёзное наступление. Переговоры затянулись и только 5 декабря 1615 года было заключено перемирие. Затем обе стороны приступили к мирным переговорам.

Псковский Кром

Столбовский мир

В январе 1616 года в Старой Руссе съехались делегации Швеции и России для проведения мирных переговоров. Посредниками выступали англичанин Джон Уильям Мерик и голландские послы. Права, через два месяца из-за выявившихся глубоких разногласий переговоры были сорваны, и в феврале члены делегаций разъехались по домам. Войну продолжать никто не хотел и почти через год, в декабре 1616 года, по инициативе шведской стороны, переговоры были возобновлены в деревне Столбово, близ Тихвина. После двух месяцев бурных дебатов переговоры были завершены в январе 1617 г., а 27 февраля (9 марта) был подписан мирный трактат, получивший название Столбовского мира.

По условиям мира:

— Все ссоры, произошедшие между двумя государствами от Тявзинского и до Столбовского мира, предавались вечному забвению;

— новгородские земли разделялись между двумя державами: Русскому царству возвращали захваченные в годы Смуты Великий Новгород и всю Новгородскую вотчину, в том числе Старую Руссу, Ладогу, Порхов, Гдов с уездами, а также Сумерскую волость (район озера Самро, ныне Сланцевский район Ленинградской области) и всё захваченное шведами на этой территории казённое и церковное имущество;

— Шведскому королевству отходили русские города Ивангород, Ям, Копорье, Корела, вся Нева и Орешек с уездом. Кроме того, Москва обязалась уплатить шведской короне 20 тыс. серебряных рублей (большую сумму по тем временам). Также Москва отказывалась от претензий на Ливонию и Карельскую землю;

— Было утверждено право свободной торговли для торговых людей двух сторон. Обе договаривающиеся страны обязывались не переманивать перебежчиков из-за рубежа и передавать тех, кто уже перешёл границу.

Таким образом, Столбовский мир совершенно отрезал Россию от Балтийского моря, что позволило королю Густаву Адольфу считать договор крупной победой Швеции. Выступая в шведском парламенте — риксдаге, он сказал: «Одно из величайших благ, дарованных Богом Швеции, заключается в том, что русские, с которыми мы издавна были в сомнительных отношениях, отныне должны отказаться от того захолустья, из которого так часто беспокоили нас. Россия — опасный сосед. Её владения раскинулись до морей Северного и Каспийского, с юга она граничит почти с Чёрным морем. В России сильное дворянство, множество крестьян, народонаселённые города и большие войска. Теперь без нашего позволения русские не могут выслать ни одной лодки в Балтийское море. Большие озёра Ладожское озеро и Пейпус, Нарвская поляна, болота в 30 вёрст ширины и твёрдые крепости отделяют нас от них. Теперь у русских отнят доступ к Балтийскому морю, и, надеюсь, не так-то легко будет им перешагнуть через этот ручеёк». Границы, установленные Столбовским миром, сохранялись до начала Северной войны 1700-1721 гг., когда Россия в ходе упорной и кровопролитной борьбы снова пробилась к Балтике. Кроме того, заключив мир с Россией, Швеция могла заняться европейскими делами, борьбой с Польшей. Вскоре шведы вытеснят поляков из Лифляндии, захватят Ригу.

Московское правительство также было довольно заключением мира, хотя и на тяжёлых условиях. Во-первых, Россия добилась возвращения Великого Новгорода с его землями. Во-вторых, Москва, обеспечив тыл, получила возможность беспрепятственно продолжать войну с Польшей. Столбовский мир, бесспорно, был тяжелым для России, ухудшил её военно-стратегическое и экономическое положение. Он стал одним из негативных последствий Смуты. Тем не менее, противостояние со Швецией не было так опасно, как борьба с Польшей.

Шведский король Густав II Адольф

Источники:

Волков В. А. Ратные подвиги Древней Руси. М., 2010.

Курбатов О. А. Военная история русской Смуты начала XVII века. М., 2014.

Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. М., 2007.

Скрынников Р. Г. Смутное время. Крушение царства. М., 2008.

Смирнов А. Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени. М, 2013.

Широкорад А. Б. Северные войны России. М., 2001.

Информация