Пять необычных советских экспериментальных танков

ТАНК ГРОТТЕ

К концу 1920-х годов советское правительство убедилось, что для интенсивного развития оборонной промышленности опыта и знаний отечественных конструкторов недостаточно. В страну пригласили на работу значительное число зарубежных специалистов, среди которых был и немецкий инженер Эдвард Гротте. Ему поручили возглавить разработку новых перспективных танков для РККА.

Танк Гротте во дворе Военной академии механизации и моторизации РККА, 1940 год

Выданное Техническим отделом ОГПУ задание предусматривало создание машины массой 18–20 т, защищённой 20-мм бронёй и способной развивать скорость до 40 км/ч. В качестве вооружения планировали установить 76- и 37-мм орудия, а также пять пулемётов винтовочного калибра. Как видно из заявленных параметров, предполагалось проектирование весьма мощного для того времени танка.

Для решения этих задач сформировали конструкторское бюро АВО-5. В его составе наряду с немецкими инженерами работали и советские специалисты. Новому танку присвоили индекс ТГ (Танк Гротте). Все работы велись в обстановке строжайшей секретности.

К несомненным новшествам конструкции относился полностью сварной корпус. Вооружение разместили в два яруса. Во вращающейся башне располагалась 37-мм пушка конструкции Петра Сячентова, приспособленная в том числе и для ведения огня по воздушным целям. Ниже в боевой рубке установили 76-мм танковое орудие Гротте — Сячентова с баллистикой русской полевой пушки аналогичного калибра и три пулемёта «Максим». Согласно первоначальному проекту рубка должна была иметь круговое вращение, но по причине деформации подбашенного погона её пришлось сделать неподвижной. Ещё два пулемёта ДТ монтировались в корпусе по бортам. Ходовая часть с независимой подвеской на спиральных пружинах обеспечивала танку чрезвычайно мягкий ход.

Танк Гротте на испытаниях. Сентябрь 1931 года

В 1931 году провели испытания новой машины, в ходе которых была достигнута скорость 34 км/ч. Одновременно выявили и множество недостатков конструкции. Из-за тесноты в боевом отделении отсутствовала возможность одновременной стрельбы из 76-мм орудия и хотя бы одного из установленных в рубке пулемётов. Во время движения постоянно перегревались коробка передач и бортовые фрикционы. Не менее важным фактором оказалась и чрезвычайно высокая стоимость танка — около 1,5 млн рублей.

В итоге от дальнейших услуг Эдварда Гротте решили отказаться, а советским конструкторам поручили разработать новый тяжёлый многобашенный танк прорыва — будущий Т-35.

ПЛАВАЮЩИЙ КОЛЁСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ ТАНК ПТ-1

В 1932 году под руководством Николая Астрова на заводе № 37 разработали уникальный для своего времени плавающий колёсно-гусеничный танк с пушечным вооружением. Исходной базой для создания этой машины послужил недавно закупленный в США «танк Кристи» — будущий БТ. Новый танк, получивший индекс ПТ-1, на момент создания превосходил все зарубежные машины аналогичного класса по огневой мощи, защищённости и ходовым качествам.

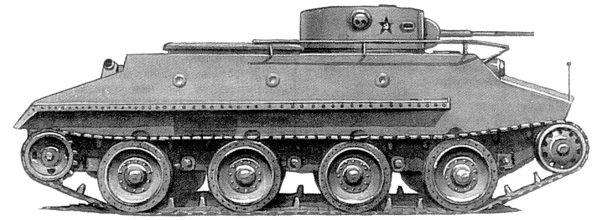

Плавающий колёсно-гусеничный танк ПТ-1

Вооружение состояло из 45-мм пушки и трёх пулемётов ДТ. На гусеничном ходу скорость составляла 62 км/ч, на колёсном — 90 км/ч, на плаву — 6 км/ч.

Запуску в серийное производство столь удачной машины помешала техническая отсталость советской промышленности того времени. Особенно сложной была ходовая часть: она имела восемь размещённых в колёсах редукторов. Также с большими сложностями было связано изготовление валов и угловых шестерён. Поэтому в 1935 году приняли решение о прекращении дальнейших работ в этом направлении.

СУХОПУТНЫЙ ЛИНКОР СМК

К 20 августа 1932 года закончили сборку первого прототипа тяжёлого танка Т-35А, который вскоре запустили в серийное производство. Он вошёл в историю в качестве единственной в мире пятибашенной серийной машины. Но к 1936 году, когда на полях сражений появилась специализированная противотанковая артиллерия, громадная неповоротливая машина уже не имела шансов уцелеть на поле боя, в то время как резервы для усиления бронирования оказались полностью исчерпаны.

Т-35А на параде 1 мая 1934 года

После непродолжительных дебатов руководство РККА пришло к выводу, что пятибашенная компоновка окончательно исчерпала себя. Новый «сухопутный линкор» решили сделать уже трёхбашенным, а за счёт сэкономленной массы усилить бронирование. Проект, разработанный Кировским заводом, получил индекс СМК в честь Сергея Кирова. Вооружение в новом танке размещалось в трёх башнях и состояло из одной 76-мм и двух 45-мм пушек, а также четырёх пулемётов.

9 декабря 1938 года проект рассмотрели на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Комитета обороны СНК СССР. В результате приняли решение сократить массу до 55 т за счёт отказа от задней малой башни. Существует версия, что это предложение внёс лично Иосиф Сталин.

Тяжёлый танк СМК, август 1939 года

Когда началась война с Финляндией, новые тяжёлые танки СМК, Т-100 и КВ решили испытать в боевой обстановке. Утром 18 декабря 1939 года СМК оторвался от основной группы и вышел на развилку дороги Кямяря — Выборг, где подорвался на замаскированном фугасе. Попытка отбуксировать его с помощью танка Т-100 не увенчалась успехом из-за проскальзывания гусениц. Поэтому СМК простоял на нейтральной полосе до конца февраля 1940 года. Уже после окончания войны его удалось эвакуировать усилиями шести танков Т-28.

К тому времени советское руководство сделало свой окончательный выбор в пользу тяжёлого танка КВ-1.

ИС-7

К проектированию тяжёлого танка ИС-7 приступили в конце 1944 года. В новой машине планировали воплотить весь богатейший опыт, полученный при использовании тяжёлых танков во Второй мировой войне.

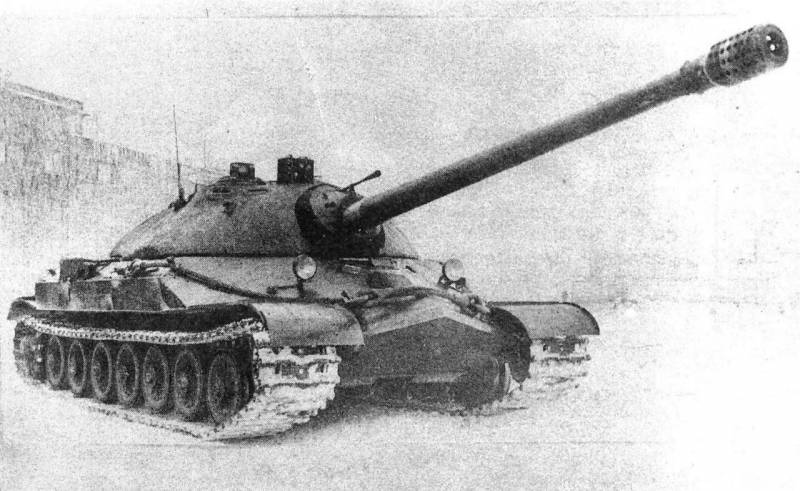

Вес ИС-7 достигал 65 т. От ИС-3 он унаследовал форму носовой части корпуса «щучий нос», но толщину брони при этом увеличили до 150 мм. В качестве силовой установки в окончательном варианте использовали морской дизель М-50Т.

Тяжёлый танк ИС-7. Фото 1948 года

Совместно с МВТУ имени Н.Э. Баумана для нового танка разработали восьмиступенчатую трансмиссию с гидравлическими сервоприводами, благодаря которым машина, по отзывам испытателей, была «абсолютно покорна водителю» даже на скорости 60 км/ч.

Основным вооружением стала созданная под руководством Василия Грабина 130-мм пушка С-70 с баллистикой корабельного орудия Б-13, способная на дистанции 1000 м пробить подкалиберным снарядом 350-мм гомогенную броню.

ИС-7 оказался настоящим шедевром отечественного танкостроения. Обладая массой, сопоставимой с «Королевским тигром», он значительно превосходил его по вооружению, подвижности и броневой защите. Однако в серию он так и не пошёл. 18 февраля 1949 года вышло постановление Совета Министров СССР, ограничивающее массу тяжёлых танков 50 т. Вес ИС-7 превышал грузоподъёмность большинства имевшихся тогда в стране мостов, а для перевозки по железной дороге требовались специальные платформы.

ИС-7 в экспозиции Бронетанкового музея в Кубинке

Не менее важным фактором стало и изменение воззрений военных на будущую войну. Ставку сделали на возможность быстрого и массового развёртывания многочисленных танковых соединений, для укомплектования которых сложный и дорогой ИС-7 не подходил.

ОБЪЕКТ 279

В 1956 году ГБТУ Советской армии разработало новые тактико-технические требования к тяжёлому танку, который должен был заменить собой Т-10. В качестве основного вооружения планировалось 130‑мм орудие.

Наиболее смелым и новаторским из трёх проектов стал «Объект 279», разработанный в ленинградском конструкторском бюро Ж.Я. Котина. Работы над проектом возглавил Лев Троянов, который к тому времени уже являлся маститым конструктором и обладателем двух сталинских премий.

В отличие от своих конкурентов (объекты 277 и 770) машина изначально создавалась для боевых действий на труднопроходимой местности и в условиях применения противником ядерного оружия. Предполагалось, что специфическая форма корпуса в виде «летающей тарелки» сможет предотвратить переворачивание танка ударной волной ядерного взрыва.

«Объект 279» в экспозиции Бронетанкового музея в Кубинке

Четырёхгусеничную ходовую часть, не имеющую аналогов в отечественном танкостроении, смонтировали на двух продольных пустотелых балках, которые одновременно выполняли роль топливных баков. Такая конструкция обеспечивала высокую проходимость по глубокому снегу и заболоченной местности. Одновременно она обеспечивала практически полное отсутствие клиренса и исключала посадку танка на днище при преодолении вертикальных препятствий.

В конце 1959 года построили первый опытный образец и начали сборку ещё двух, которые изготовили в 1960 году. В ходе испытаний танк преодолевал подъём в 35° и брод глубиной до 1,2 м, уверенно двигался по сугробам и болоту.

Хотя выявился и ряд серьёзных недостатков: большие потери КПД при движении на вязком грунте, низкая поворотливость (в сравнении с «классикой» сопротивление повороту возросло в 12 раз), сложность обслуживания и ремонта, невозможность снижения общей высоты танка. На это наслаивалась и большая трудоёмкость производства.

Стало ясно, что наиболее узкоспециализированному, амбициозному и дорогостоящему из трёх представленных образцов явно не суждено стать серийным танком.

Однако конкурентам тоже не повезло. Во время демонстрации тяжёлой техники на полигоне Капустин Яр 22 июля 1960 года Никита Хрущёв категорически запретил военным принимать на вооружение танки с массой, превышающей 37 т.

До сих пор не существует единого однозначного мнения о целесообразности прекращения в нач. 1960‑х годов работ над проектами тяжёлых танков. До появления Т‑80У не пошедший в серийное производство «Объект 279» всё ещё продолжал оставаться самым мощным танком в мире.

Информация