Разнотипность ПКР: обременительное наследство

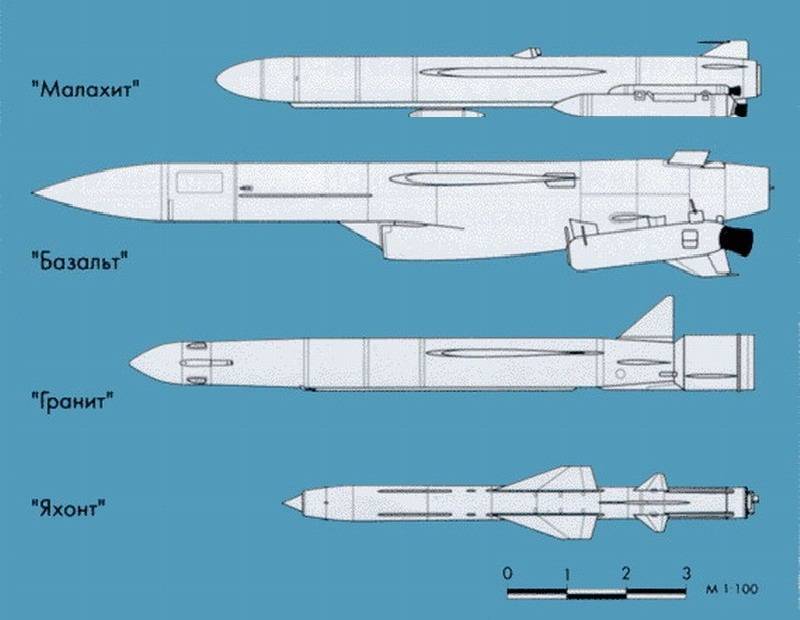

Часть ПКР-арсенала ВМФ России (рис. от paralay с forums.airbase.ru)

Ракеты "Вулкана" и "Базальта" внешне не слишком отличаются друг от друга (габариты и СРС − те же)

Наш арсенал

В настоящее время на вооружении ВМФ России состоит 9 (девять) типов противокорабельных ракет корабельного базирования:

1) 4К85 − тактического назначения (ТН, дальность пуска 120 км), дозвуковая (ДЗ), комплекс П-120 "Малахит", принят на вооружение в 1972 г., носители − МРК пр. 12341;

2) 4К51 − ТН (80 км), ДЗ, ПКРК П-15М "Термит", 1972, РКА пр. 12411Т;

3) 3М45 − оперативно-тактического назначения (ОТН, 500 км), сверхзвуковая (СЗ), ПКРК П-700 "Гранит", 1983, АПКР пр. 949А, ТАВКР пр. 11435, ТАРКР пр. 11442;

4) 3М80 − ТН (120 км), СЗ, ПКРК П-100 (П-270?) "Москит", 1984, ЭМ пр. 956, МРКВП пр. 1239, РКА пр. 12411;

5) 3М70 − ОТН (700 км, со штатной СРС 1000 км), СЗ, ПКРК П-1000 "Вулкан", 1987, РКР пр. 1164;

6) 3М55 − ОТН (600-800? км), СЗ, ПКРК П-800 "Оникс", 2002 (по др. данным 2016), АПКР пр. 885, НК (ФР, СКР, РК, МРК) с УКСК;

7) 3М24 − ТН (130 км), ДЗ, ПКРК "Уран", 2003, СКР пр. 11540, 01090, КРВ пр. 20380;

8) 3М54 − ТН (220? км), ДЗ/СЗ, РК (КРО) "Калибр", 2012 (по аналогии с 3М14, по др. данным 2016 − ссылка 1), АПКР пр. 885?, ПЛБ пр. 636.3, (ФР, СКР, РК, МРК) с УКСК;

9) 85РУ − ТН (50 км), ДЗ, УРК-5 "Раструб", 1984, БПК пр. 1155, СКР пр. 1135(М).

Разумеется, даже при расточительном советском военном бюджете никто не ставил задачу "каждому новому проекту − новый ПКРК" (П-500 "Базальт", например, применялся и на ПЛАК пр. 675М, и на ТАВКР пр. 1143 до 11434 вкл. и на РКР пр. 1164), однако в условиях бешеной гонки вооружений Холодной войны ПКРК развивались столь стремительно, что от разнотипности просто некуда было деться. На момент распада СССР (26.12.1991) позиций №6, №7 и №8 в перечне ещё не было, зато оставались 3М44 (ПКРК П-35М? "Прогресс", РКР пр. 1134 и 58), 4К66 (ПКРК П-70 "Аметист", ПЛАК пр. 670) и 4К80 (ПКРК П-500 "Базальт"), другими словами − общая картина была той же, что и сейчас.

Зарубежное ракетное обозрение

Другие морские державы позволить себе такое буйство красок не могли или не хотели, что можно наблюдать и в наши дни. После снятия с вооружения в 1994 г. противокорабельной модификации "Томагавка" − TASM (BGM-109B-1/RGM-109B для НК и BGM-109B-2/UGM-109B для ПЛ), точнее − после конвертации Block I TASM в Block IV TLAM-E (ссылка 2) у американцев остался один RGM/UGM-84 "Гарпун" ("500-фунтовая бомба с моторчиком") с дальностью пуска наиболее распространённой модификации Block II чуть более 120 км (67 морских миль − ссылка 3), и расширение номенклатуры ПКР у них намечается очень ненадолго − пока одна ракета не заменит другую.

Если у "Локхид Мартин" всё пойдёт по плану, в 2018-2019 г.г. на вооружение ВМС США поступит ПКР большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), которыми американские компьютерные художники-мультипликаторы уже с упоением и невероятной узостью мышления топят наши крейсера и эсминцы (ссылка 4), не задумываясь об их реальных боевых возможностях. Корабельный вариант LRASM (надо полагать, RGM/UGM-158C) можно будет размещать в УВП MK 41 и торпедных аппаратах ПЛ, и со временем он заменит "Гарпун", однако, будет иметь всё ту же дозвуковую скорость, дальность пуска ок. 550 км (300 миль − ссылка 5) и сбиваться ЗРК ВМФ России за милую душу.

У бриттов нет своей нормальной ПКР (за исключением маломерной, в основном − вертолётной, ракеты малой дальности "Си Скьюа"), у французов − одна "Экзосет" (40-км MM38 для НК и SM39 для ПЛ с РДТТ и 180-км MM40 Block 3 для с ТРД), у итальянцев − одна "Отомат" (последняя модификация 180-км Mk 2 Block IV, она же "Тезео" Mk 2/A), у норвегов − лёгкая 185-км NSM (Naval Strike Missile) и заменяемый ею 34/55-км "Пингвин" МK2/MK3, у шведов − 70/200-км RBS-15 Mk.II/Mk.III. "Гарпуны" и "Экзосеты" получили очень широкое распространение (остальные ПКР − в меньшей степени) в тех странах мира, в которых нет собственного морского ракетостроения (японцы клонируют RGM-84, называя их Type 90).

Три других производителя корабельных ПКР не имеют своих значимых разработок, ориентируясь на чужие. Индусы пока что эксплуатируют советские/российские ПКРК "Термит" (ЭМ типа "Раджпут", ФР типа "Годавари", РКА), "Москит" (РКА, по не вполне достоверным данным), "Уран" (ЭМ, ФР, КРВ, РКА) и "Калибр" (Club-S на ДЭПЛ пр. 877, и, возможно, Club-N на ФР пр. 11356), однако главную ставку делают на "Брамос" на базе "Яхонта"/"Оникса". Основной ПКР ВМС НОАК является "восьмёрка" − YJ-8 (точнее, одна из последних её модификаций YJ-83), прототипами которой считаются одновременно "Экзосет" и "Гарпун", вспомогательными − лёгкие ПКР семейства YJ-7 (YJ-73, YJ-75) на базе "Мейверик" и серии TL (TL-6, TL-10) на базе французской AS.15TT.

Китайцы не были бы китайцами, если бы в их арсенале не нашлось и противокорабельного аналога Х-55 и "Томагавка" (YJ-62), однако, осознавая, что все резервы названных моделей почти исчерпаны, они были вынуждены обратиться к последним российским разработкам − 3М54 (YJ-18) и 3М55 (CX-1). В целом, Китай занимает твёрдое второе место в мире по разнотипности ПКР (с учётом 3М80 на купленных у нас эсминцах пр. 956, не менее 7 типов), за ним идут Индия (5 типов) и Иран, который вряд ли стоит принимать всерьёз, во-первых, по причине малочисленности его ВМС, во-вторых, из-за того, что по крайней мере четыре модели его ПКР ("Нур", "Гадер", "Косар", "Зафар") являются копиями китайских ракет серий YJ-8 и YJ-7, т. е. копиями копий.

Издержки чрезмерной номенклатуры

Думаю, что неудобства столь обширного арсенала противокорабельного вооружения ВМФ России понятны без лишних слов, однако для тех, кто совсем далёк от темы, перечислю по пунктам связанные с этими неудобствами аспекты (сказанное ниже в значительной степени относится и к разнотипности корабельного состава):

1) планирование операций с участием корабельных ударных групп (КУГ), состоящих из кораблей, вооружённых ПКР с разными ТТХ (ЛТХ);

2) подготовка соответствующих специалистов БЧ-2 во флотских учебных центрах;

3) взаимозаменяемость специалистов (расчётов ПКРК) без дополнительной переподготовки;

4) наличие действующих предприятий и подготовленных специалистов для производства (взамен израсходованных на учениях или испытаниях) ПКР и/или ремонта ПКР;

5) то же самое, относительно комплектующих ПКР/ПКРК (в особенности, устаревших);

6) регулярные испытания ПКР, хранящихся в корабельных боекомплектах и во флотских арсеналах, на предмет продления сроков их эксплуатации при участии подготовленных специалистов соответствующих предприятий.

Понятно, что, пока флоту будут нужны носители, номенклатура ПКР в арсеналах не уменьшится (немного отклонясь от темы, можно предположить, что там даже есть ещё ЗУР 4К60 ЗРК "Шторм", хотя единственный его обладатель − БПК "Керчь", уже исключён из боевого состава ВМФ), однако рано или поздно это произойдёт. Рассмотрим коротко виды на будущее 9 имеющихся ПКРК/УРК и одного перспективного.

"Малахит", "Термит", "Москит"

С учётом того, каким буйным цветом расцвело в последние годы строительство МРК новых проектов (21631 и 22800) сразу на трёх заводах (в Зеленодольске, на "Пелле" и "Море"), старые-добрые "Оводы" (1234) и "Молнии" (1241) довольно скоро будут выведены из состава ВМФ*, оставив ближнюю морскую зону (ОВР) на попечение новостроев, значительно превосходящих их по ударным возможностям, а вместе с "Оводами" и "Молниями" уйдут и безнадёжно устаревшие дозвуковые "Малахит" и "Термит", а также "Москит", у которого появилась достойная замена − "Оникс".

Как известно, у "Оникса" кроме дальнобойной комбинированной траектории есть ещё и низковысотная, аналогичная траектории "Москита" и по дальности, и по скорости. Если в главкомате ВМФ решат продлить срок службы "Сивучей" (1239) и "Сарычей" (956), перевооружить их на "Оникс" с увеличением боекомплекта в 1,5-2 раза не составит особого труда (лишь бы их ПУ не сделали такими же уродливыми, как на "Накате"), однако сама концепция МРКВП (50-узлового скегового корабля на воздушной подушке) не представляется уже столь привлекательной, как раньше − он слишком сложен технически и неэкономичен, а касательно судьбы оставшихся 956-х иллюзий практически не осталось.

* Примечание. Предполагается построить не менее 10 МРК пр. 21631 и не менее 25 пр. 22800, т.е. как минимум 35 единиц (но, скорее всего, больше), в то время как на 28.04.2017 по данным russianships.info на четырёх наших флотах числилось 12 МРК пр. 12341 и 22 РКА пр. 1241 всех модификаций (12411Т, 12411, 12417) (ссылка 6).

"Вулкан", "Гранит", "Раструб"

В отличие от первой троицы, вторая, надо думать, будет находиться на вооружении неопределённо долго. Дело в том, что великолепные "противоавианосные" комплексы "Вулкан" и "Гранит" не имеют и в обозримом будущем не будут иметь аналогов за рубежом − наверное, именно поэтому военные не спешат расставаться с ними совсем. За это говорит тот факт, что в ходе своего долгого ремонта "Устинов" так и не поменял главный калибр, а половина (4 из 8) АПКР пр. 949А (по данным едва ли не основного ньюсмейкера в области морских вооружений − газеты "Известия") так и останется при 3М45 (ссылка 7).

В отношении "Раструба" можно сказать, что в ПЛУР-ипостаси он не уступает "Калибру" (91Р), а в варианте ПКР превосходит его (если 91Р вообще способна стрелять по НК). Поэтому, с учётом практической невозможности заменить на БПК 1155 ("рабочих лошадках" нашего ВМФ на годы вперёд) 85РУ на 91Р (наклонный старт вряд ли обеспечит требуемую баллистическую траекторию на маршевом участке полёта ракето-торпеды), "лошадки" останутся с "Раструбом" до замены их на новые корабли океанской зоны (эсминцы пр. 23560).

"Уран"

ПКРК "Уран" с унифицированной самолётно-вертолётно-корабельной ракетой Х-35 (флотское обозначение 3М24) применяется на одном из двух СКР пр. 11540 − "Ярославе Мудром" (однотипный "Неустрашимый" должен получить его в ходе ремонта с модернизацией), корветах пр. 20380 и выходящем за тему блога РК КФ пр. 11661К "Дагестан" (СКР "Сметливый" пр. 01090 − вариации пр. 61, по слухам, демонстрирует миру муляж, т.е. ПУ без боекомплекта).

По имеющейся информации, "Уран" получит проходящий средний ремонт в Дальзаводе БПК пр. 1155 "Маршал Шапошников" (ссылка 8), что значительно повышает уровень значимости ПКРК с российским аналогом "Гарпуна" (напомню, что натовцы, демонстрируя отменное чувство юмора, неофициально именуют Х-35/3М24 Harpoonsky − "Гарпунский"). Если всё получится (а сомневаться в этом не приходится) "Ураном" обзаведутся и все остальные шесть 1155-х (в идеале − ещё и "Харламов"), что по крайней мере уравняет шансы наших БПК с ЭМ и ФР НАТО в ситуации "корабль против корабля".

3М54 "Калибр"

Если с пёстрой палитрой ПКР советских времён более-менее всё понятно (или лучше сказать − привычно), возникает вопрос, зачем вносить разнотипицу уже сейчас, казалось бы, пренебрегая ошибками прежних времён, а именно − принимать на вооружение помимо "Оникса" (дальнобойного, с высокой сверхзвуковой скоростью на всей траектории полёта) ещё и противокорабельную ракету 3М54 комплекса "Калибр" − меньшей дальности (220 км для в экспортном исполнении), с более лёгкой БЧ (200 кг) и сверхзвуком только на последних 20 км до цели. И это, не говоря о более сложной и, как следствие, менее надёжной трёхступенчатой схеме, состоящей из боевого (сверхзвукового) блока с РДТТ, дозвуковой маршевой (ТРД) и стартово- разгонной ступеней. Причин тут, на мой взгляд, две.

1. Ракеты 3М55 "Оникса" (диаметр 670 мм плюс стартовая капсула) не помещаются ни в стандартные (533-мм), ни в крупнокалиберные (650-мм) торпедные аппараты подводных лодок, им необходимы установки вертикального пуска (УВП) − вроде тех, что применяются на "Ясенях" (СМ-346). Таким образом, 3М54 − единственный тип ПКР, который можно использовать с ПЛ (включая пр. 636.3) из штатных ТА.

2. ПКР 3М54 могут быть полезны там, где боевая мощь, дальность пуска и способность преодолевать ПВО/ПРО, свойственные ракете "Ясеня", являются избыточными − в закрытых и окраинных морях (напр. в Каспийском, Чёрном, Балтийском) в отсутствие мощных сбалансированных корабельных группировок противника.

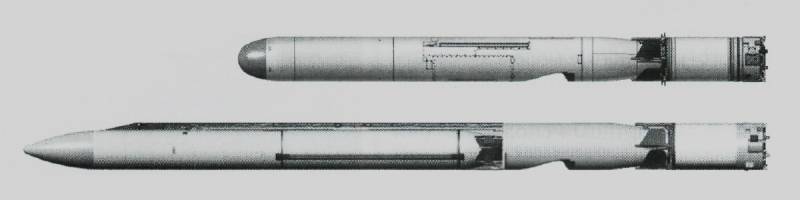

Что касается укороченной (двухступенчатой) версии 3М54 (аналога противокорабельного "Томагавка"), демонстрировавшейся на выставках вооружений и вносившей ещё больший сумбур в перспективы развития отечественных ПКР, то она может пригодиться только в том случае, если проект "Калины" (НАПЛ с ВНЭУ 5-го поколения) будет выдержан приблизительно в размерениях предыдущего пр. 677 "Лада" ("Амур-1650") с диаметром прочного корпуса 7,1 м (ссылка 9), и если для увеличения боезапаса в нём будут предусмотрены УВП. В противном случае укороченная 3М54 (6,2 м со стартовой капсулой), которая разрабатывалась специально под короткие натовские ТА, сможет найти применение только в иностранных флотах, т. к. "нормальная" 3М54 (со сверхзвуковой ступенью и длиной с ТПС 8,9 м − как и 3М55) прекрасно помещается в УКСК (9,6 м) даже на МРК пр. 21631 или в УВП в перспективном проекте НАПЛ в размерениях 636.3 (Bнб=9,9 м).

3М55 "Оникс", 3М22 "Циркон"

Несмотря на начавшиеся в 2016 г. госиспытания и ожидаемый запуск в серийное производство уже в 2018 г. новейшей гиперзвуковой ПКР 3М22 ПКРК "Циркон" (ссылка 11), почти уверен, что основной противокорабельной ракетой ВМФ России в обозримом будущем останется 3М55 и её модификации. На то есть по крайней мере две причины:

1) "Циркон" является принципиально новым типом морского оружия, на отработку которого (и в техническом, и в тактическом плане) потребуется немало времени;

2) не надо иметь формы допуска, чтобы понять, что 3М22 будет значительно (в разы) дороже 3М55 и по-настоящему массовым оружием станет не сразу, а посему будет лишь дополнением (усилением) имеющегося.

О "Цирконе" известно очень мало − скорее всего, ПВРД; скорость от 5 М (минимальный гиперзвук) до 8 М, полученных на испытаниях (ссылка 12); УКСК-габариты; взятая с потолка дальность в 400 км. Тем не менее, позволю себе предположить, что наиболее эффективной будет массированная атака на ту же АУГ с применением обоих типов ракет (3М22 и 3М55) с разных высот и направлений. Скажем, ПВО/ПРО кораблей охранения, обнаружившая примерно за 2 минуты до подлёта (на дальности около 200 км при 6 М) идущие на большой высоте 3М22 (20? км − гиперзвук и низковысотная траектория несовместимы) и сосредоточившаяся на них, вдруг (за минуту до подлёта) фиксирует появление большого количества 3М55, выскочивших из-за радиогоризонта на дальности порядка 30 км (при высоте центра полотна ФАР 16,5 м) и летящих над гребнями волн (10-15 м) на скорости 1,75 М. Эффект обещает быть ошеломляющим.

Заключение

После ухода со сцены наследия советских времён в арсеналах ВМФ должно остаться три ПКР корабельного базирования, чего, надо полагать, будет вполне достаточно: 1) основная 3М55 ("Оникс"); 2) дополнительная 3М22 ("Циркон") для решения задач особой важности; 3) вспомогательная 3М54 ("Калибр") для ПЛ без УВП (или с короткими УВП) и решения задач на второстепенных морских ТВД. УКСК получился столь удачным, что допускает его размещение даже на МРК полным водоизмещением менее 1000 тонн. Расширение номенклатуры ПКР крайне нежелательно по изложенным выше причинам. Единственное исключение можно сделать для упоминавшейся ранее возможной модификации 3М55 с удлинённым стартовиком и увеличенной дальностью пуска для НК океанской зоны (ссылка 13). ■

ПКР 3М70 ПКРК "Вулкан", который ещё рано списывать со счетов (фото от производителя − ПО "Стрела", pa-strela.com)

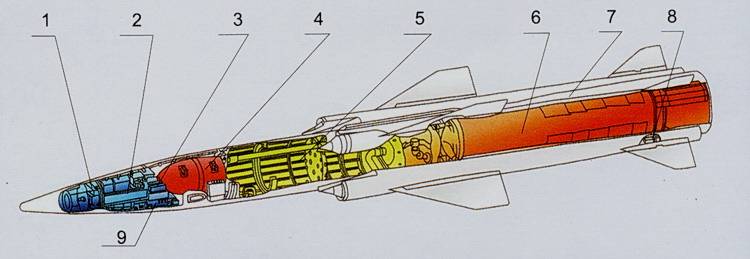

ПКР 3М-80 ПКРК "Москит", которому суждено быть заменённым "Ониксом" (схема с rbase.new-factoria.ru): 1) комбинированная активно-пассивная РГСН; 2) система навигации и автономного управления; 3) аккумуляторная батарея; 4) БЧ; 5) топливный бак с системой забора; 6) стартовый РДТТ; 7) маршевый ПВРД; 8) рулевой привод; 9) радиовысотомер

Короткая (двухступенчатая) и длинная (трёхступенчатая) версии ПКР 3М54 РК "Калибр" (схема из статьи В. Асанина, "Техника и вооружение" №6/2009)

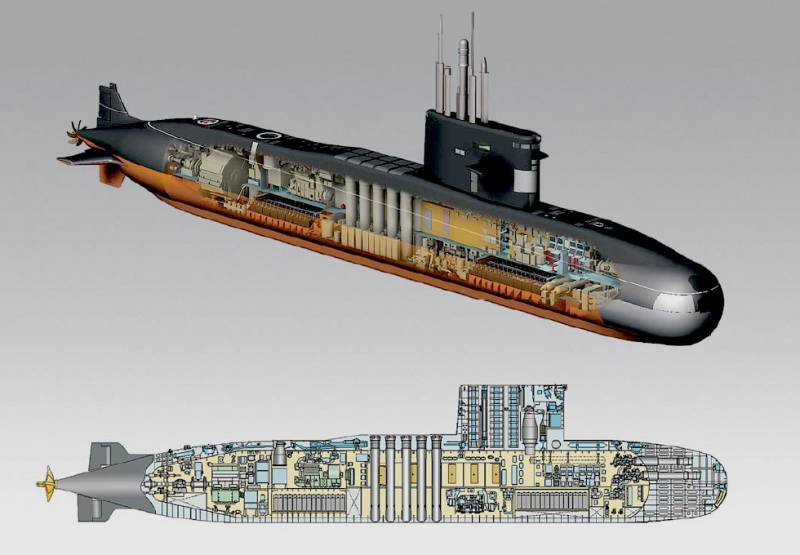

ДЭПЛ пр. "Амур 950" надводным водоизмещением 1100 тонн с 4 ТА, 10 УВП длиной 7,4 м и боезапасом 16 ракет, торпед, мин (схема из рекламного проспекта ЦКБ МТ "Рубин" с ckb-rubin.ru)

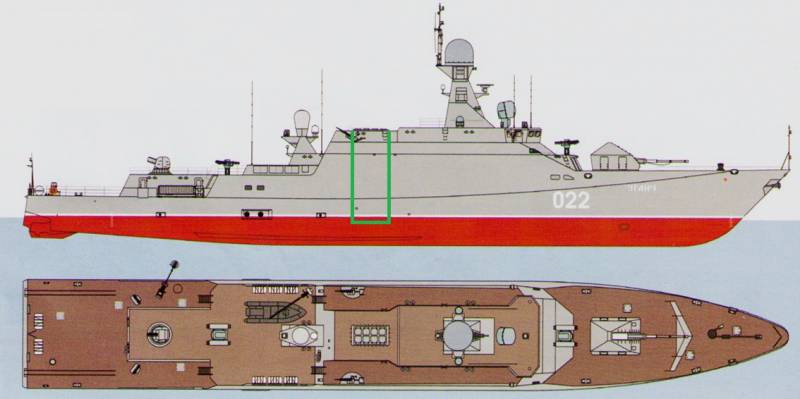

Схема, иллюстрирующая возможность размещения УКСК (обозначен зелёным цветом) на МРК полным водоизмещением 950 тонн (проекции 21631 из журнала NTW №4/2014 от Вованыч_1977, forums.airbase.ru)

Информация