Рыцари из Полоцка!

Но нам оно - запрещено!»

(Владимир Семенович Высоцкий)

Все мы разные (и это замечательно). Это касается не только национальности, вероисповедания, места жительства, строения тела, возраста, типа личности и поло-ролевой ориентации (список можно перечислять бесконечно), но, естественно, и предпочтений. Если древние римляне выражались коротко и ясно - «Каждому свое», то в русской литературе этот факт искрометно описал талантливейший (хоть и выдуманный) Козьма Прутков в своей басне «Разница вкусов»:

«С ума ты сходишь от Берлина;

Мне ж больше нравится Медынь.

Тебе, дружок, и горький хрен — малина,

А мне и бланманже — полынь».

То же самое касается и отдыха. Кто-то любит полоскать ноги в теплом море южных стран, где «все включено», кому-то необходимы ночные клубы, алкоголь и, простите, девушки; некоторые возьмут необходимые принадлежности и полезут в горы. Кто-то предпочтет путешествовать по музеям, замкам, «ловить ощущения от древностей», иные же пойдут сплавляться на рафтах, или просто пойдут в поход в тайгу; для кого-то важнее собственная дача; а некоторые поедут в санаторий поправлять здоровье. В конце концов, отдыхать нужно, причем нужно уметь! (ох, даст Бог, напишу статью про отдых, благо раньше некоторое время подвизался на подмостках психологии). Подвожу: любой отдых хорош, в зависимости от личных предпочтений; главное, чтобы он укладывался в рамки морали, нравственности, просто стыда и Уголовного Кодекса – это свято! А, ну, еще бюджет, естественно, куда уж без него… Вы позволите мне еще раз процитировать Владимира Семеновича? (улыбка) «Мы славно поработали, и славно отдохнем!»

Ваш покорный слуга, дорогие друзья, вот взял, да и махнул на две недели сейчас из холодного Питера в санаторий на территории соседнего родного нам государства – Беларуси. А конкретно – под Полоцк, в 50 километрах юго-западнее от искомого города. Почему именно туда? Да просто ближе к российско-белорусской границе, ехать туда-обратно меньше на автомобиле.

С другой стороны, лечение – это лечение, но надо еще посмотреть то, что вокруг. Санаторий находится в лесу; природа, шикарные озера, окуньки, клюющие тебе на удочку – есть от чего получать удовольствие. И! Надо обязательно посмотреть окрестности! Во всех маленьких провинциальных городах есть достопримечательности, о которых мы подчас даже не догадываемся. Простите, но даже в маленьком окраинном городе Кингисепп Ленинградской области в краеведческом музее есть такие экспонаты. Много мечей нашли на Руси? Кажется, не очень. А там – целых два, немецких, особенно прельстив ржавый «цвайхендер»! А если уж дальше тему какого-то конкретного городка «копать», то там наверняка хватит материала на «Войну и мир», а то и на докторскую диссертацию. То есть, по моему глубочайшему убеждению, история вокруг нас, нужно просто суметь приобщиться к ней (ежели ты, конечно, этой историей интересуешься). Удивительное – рядом!

Вот и прогуляемся по Полоцку. Не обладая слогом Р. Скоморохова, опытом и знаниями В. Шпаковского, или умением владеть информацией В. Попова, я, сирый, не смогу (да, честно, и не хочу) дать исключительные данные, поэтому давайте просто погуляем?

Полоцк находится на севере Беларуси, неподалеку от границы с Псковской областью России, и входит в состав Витебской области Беларуси. Город занимает площадь немногим более 40 квадратных километров, а население его составляет 85 тысяч человек. Город расположен по обоим берегам реки Западной Двины (или Даугавы, как называют ее литовцы). Небольшие дома в 2-5 этажей в центре соседствуют с ярко выраженными домами советской архитектуры, по краям города – частный сектор.

Герб Полоцка. Да, раньше тут много торговали с городами Балтийского побережья; судя по кораблю, возможно, даже галеоны приплывали!

Интересно другое – Полоцк является одним из древнейших городов Руси, первое упоминание о котором относится к 862 году. Исторически здесь жило племя кривичей. Полоцкое княжество было сначала в составе Киевской Руси, потом обособилось, еще позже вошло в состав Великого княжества Литовского, далее – Речи Посполитой; снова город вошел в состав России в 1772 году (правобережная, северная часть) и, окончательно, в 1792-м году (левобережная часть).

Памятник купцу возле полоцкого ЦУМа (дома торговли). Умильный дядька в мехах, с усами и бородой явно доволен своим благосостоянием, вот только что свечного заводика не хватает. Монетка в руке, нос, мошна у пояса и почему-то даже левая ступня у счастливого купца натерты до блеска желающими приобщиться к богатству.

К сожалению, от старины здесь мало что осталось. Мы сначала поедем в Спасо-Ефросиньев женский монастырь, основанный святой Ефросинией Полоцкой в 1125 году (ул. Ефросиньи Полоцкой, д.89). Монастырь был и является православным, но с 1667 до 1820 года принадлежал иезуитам – что поделаешь, край многонациональный, много раз переходивший из рук в руки. Основным храмом на территории монастыря является Крестовоздвиженский собор, возведенный в 1893-1897 годах, но есть и более старая церковь – Спасо-Преображенская, построенная в XII-м веке.

Слева – Крестовоздвиженский собор, справа – Спасо-Преображенская церковь, вид со стороны ворот и звонницы монастыря.

В Крестовоздвиженском соборе покоятся мощи Ефросиньи Полоцкой (ее очень чтут здесь, как Матрону Московскую в Москве и как Ксению Блаженную в Санкт-Петербурге), раке с мощами которой можно поклониться, помолиться, поставить свечку. Спасо-Преображенская же церковь представляет замечательный образец русского зодчества домонгольского периода.

Прямая, простая церковь, уходящая вверх. Ваш покорный слуга, к сожалению, не видел церкви Покрова-на-Нерли, но видел очень похожий храм в Старой Ладоге – домонгольские храмы строили по одинаковым канонам.

В церкви фотографировать запрещено. Я заходил в нее. Ведется ремонт. Все стены, от пола до потолка, расписаны фресками (как не часто ходящего в церковь человека, меня это удивило и поразило), и все реставрируется. Самое гадкое, что поперек многих фресок явно проглядываются надписи, сделанные подручными предметами, а-ля «Немытый хрен Вася здесь был». Я прошел до половины храма, из того, что увидел, особенно запомнилась надпись «Wiktor Ulanow» (да, именно через «W»), также были надписи явно на польском языке. Кто их сделал, в каких годах, у дежурящей в церкви матушки-монахини спрашивать не стал, но осадок остался… Нехорошие те, кто гадости на стенах писал, люди, короче.

Выйдем из монастыря и проедем на юг по этой же улице (Ефросиньи Полоцкой) не более полутора километров. Мы увидим овраг, на дне которого течет речка Полота (белорус. – Палата), и мост. Мост непростой. 6-8 (19-21) октября 1812 года во время Второго сражения под Полоцкие русские войска под командованием генерала П.Х. Витгенштейна и отряды Петербургского ополчения нанесли поражение корпусу наполеоновского маршала Сен-Сира; вследствие этого французские войска оставили город. Именно на этом мосту происходили ожесточенные бои, крови не щадили ни наши воины, ни солдаты «Великой армии». И именно с этого сражения началось освобождение от войск Бонапарта белорусских земель. А мост с тех пор, несмотря на то, что в 1975-м году вместо дерева оделся в бетон, носит название Красного – от пролитой на нем и около него крови. В память о сражении с южной стороны от моста установлен памятный знак об этих событиях.

Представим на минутку, что под барабанный бой на нас (вид с южной, французской, стороны), прямо на картечь пушек и залпы ружей идут в атаку рослые гренадеры, храбрые егеря и.. бородатые ратники-ополченцы. Поклонимся им низко! (к слову о ратниках - с русским мужиком, когда у него в руках топор, представителям «объединенной Европы» связываться не стоит. Да и не только с русским – белорусским, украинским, грузинским, туркменским; в общем, какая разница, какой национальности мужик, который этим топором будет раскалывать европейские кивера и каски. А он раскалывать будет…)

Мы спустимся еще южнее, на Нижне-Покровскую улицу, идущую вдоль Западной Двины. В ее начале на холме (называемом территорией Верхнего Замка; от укреплений остались только остатки валов) находится Софийский собор, тоже одна из первых каменных построек на территории Беларуси. В данный момент там музей, проводятся экскурсии, концерты органной музыки; аудиогид предоставляется; приятные смотрительницы отвечают на все вопросы.

Так собор выглядел изначально. В музее есть сравнительные планы Киевского, Новгородского и Полоцкого Софийских соборов. Они так и идут по величине площади: наибольшая – Киевский, наименьшая площадь – Полоцкий. Позади модели – обнаженная кладка.

Изначально православный, в конце 16-го века собор переходит к униатам. Во время Северной войны в нем же размещался пороховой склад, и 1 мая 1710-го года произошел его взрыв… В общем, к 1750-му году на старом фундаменте и остатках стен был возведен новый собор, уже в стиле виленского барокко. А обратно православным храм стал в 1839-м году, после Полоцкого собора, проходившего в нем же!

А вот так собор выглядит сейчас. Внутри, из экспонатов, много религиозных скульптур католической и униатской церкви. Также собрание изразцов (часть – с польскими фамильными гербами).

Около собора находится так называемый Борисов камень, установленный на территории в 1981-м году. Ранее этот образец полевого шпата находился за 5 километров отсюда, на правом берегу Западной Двины. Версии написанного на нем, который Ваш покорный слуга переводит с белорусского на табличке возле камня на русский, разнятся: по одной из них, камень связан с борьбой христианства с язычеством («паганством» - белорус.), с оживлением языческих верований в первой трети XII века, а слова «Господи, помози рабу своему Борису», выбитые на камне, приписывают князю Борису Всеславичу; по другой версии, слова связаны с неурожаем и голодом, случившимися в 1127-1128 годах.

26,5 тонн, почти «тридцатьчетверка» (Т-34) в изначальном варианте по весу! Культурная ценность, охраняется государством. В верхней части различим крест.

Половина дальнейшего маршрута у нас пройдет по той же Нижне-Покровской улице, идущей, как я и говорил, вдоль Западной Двины. Маршрут уложится в радиус одного километра. Сожалению моему не было предела, когда на дверях Краеведческого музея (Нижне-Покровская ул, д.11) я прочитал: «04.06.2017г. музей не работает по техническим причинам». Что ж, досадно, но идем дальше!

Каюсь, пройду мимо Музея-библиотеки Симеона Полоцкого и Музея белорусского книгопечатания – все сразу не осилишь, оставим на другой раз. И следующей остановкой станет «Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской» (ул.Нижне-Покровская, д.33). Расположена она в так называемом «домике Петра I». Ох, применю свое владение белорусским языком (и здравый смысл), чтобы перевести историю данной постройки на современный русский – на табличках около всех музеев почему-то написано только на белорусском и на английском!

Домик был построен в 1692-м году в стиле барокко, и представляет собой тип жилого дома периода Речи Посполитой. В 1705-м году в нем останавливался царь Петр, позднее справедливо названный Великим. Во время Великой Отечественной войны домик сильно пострадал, в 1949-м отремонтирован и отдан под детскую (дзiцячую – белорус.) библиотеку (да, кстати, чтобы вопросов не было. Я выделяю эти слова не от того, что какого-то не такого мнения о глубокоуважаемом мною белорусском языке, а оттого, что обнаруживаю для себя интересные слова и обороты, которых раньше не знал. Да, мне интересно, искренне! С уважением, Микадо). Экспозиция появляется здесь в 1993-м году, после реставрации в 2008-2012 годах она была обновлена.

Ах, хорошо паны жили! Да и царь, поди, отдохнул в комфорте. И слава Богу!

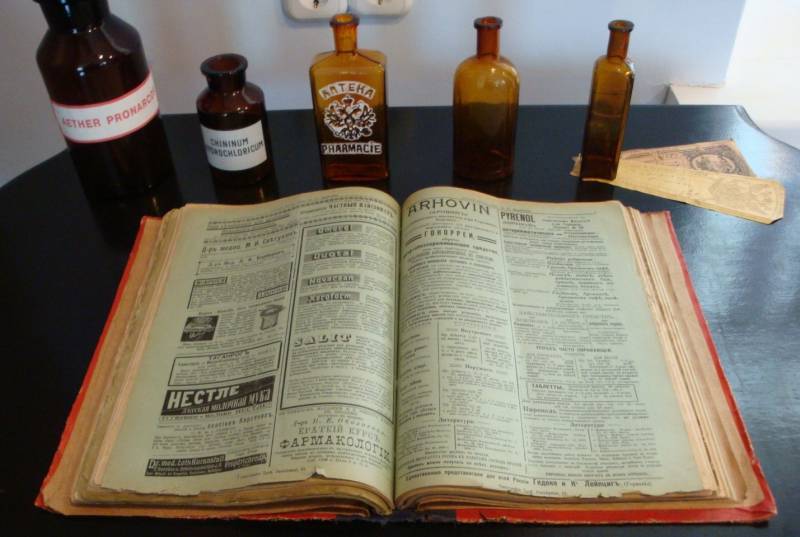

Экспозиция призвана показать Полоцк таким, каким он был в 1910-м году, во время прибытия сюда мощей Ефросиньи Полоцкой. Не поверите, знаете, сколько в музее комнат? Две! А дело в том, что от дореволюционного Полоцка (во многом, деревянного) вообще мало что осталось – слишком много построек война унесла. И вот именно в этих двух комнатах нашему вниманию предлагаются обстановка и вещи начала XX-го века. Сотрудники очень приятные, все объясняют и показывают; можно сразу заказать сопровождение экскурсовода. Нам будут предложены на обозрение обстановка комнаты городского головы, городского общественного банка (с образцами николаевских банкнот), лавки «Торговля Минца», «заезжего дома Довида Арлеевского», аптеки Бояринблюма (однако, интересная фамилия!)

Чайку изволите в заезжем доме Довида (как на вывеске, так имя и пишу) Арлеевского? Знаете, что посредине стола стоит? Сахарная голова! Вы, пожалуйста, щипчиками откусите себе сами, кому сколько надо. С бараночкой-то чайку погонять – сам Бог велел!

«Нестле. Детская молочная мука. Сгущенное молоко Нестле!» Думается, в данной компании тогда и не догадывались, какой успех ждет их в России 2000-х.

Мы выйдем с выставки и пройдемся по Нижне-Покровской еще немного, до пересечения с улицей Энгельса. И свернем налево на нее.

Спуск к Двине с проспекта Франциска Скорины, аккуратные домики. Где-то я уже видел такой ландшафт. А! В Выборге, «рыцарском городе» Ленобласти!

Неспроста я провел аналогии с городом, в котором есть единственный средневековый замок на территории России, и где систематически устраиваются исторические реконструкции. В доме слева от фотографии, ул. Энгельса, д.3, находится… Музей средневекового рыцарства! Было бы глупо, если бы такого музея не было в одном из старейших городов Руси, тем более, имеющего во многом историческую связь с Европой.

Музей небольшой, 3-4 помещения. Посетителей мало, кассир-экскурсовод пробивает чек и предлагает начать осмотр. Зажигается полусвет (светильники с вентиляторами создают ощущение горящего в лампах пламени), включается звуковая дорожка. Приятный женский голос под аккомпанемент средневековой музыки рассказывает про историю княжества и конкретных князей. Антураж соблюден!

Сразу говорю: все экспонаты – новоделы. Но нужно отдать должное энтузиастам-полочанам – их силами открыт замечательный музей, воссоздающий нам Средневековье. Экскурсовод была очень доброжелательна, со многими экспонатами можно сфотографироваться. Кстати, для сведения – во всех музеях Полоцка фотографирование бесплатно, хоть ВДНХ склеивай из своих фотографий потом. И оговорюсь – в помещении данного музея царит полумрак (антуражный), а из Вашего покорного слуги фотограф аки балерина. Поэтому качество не всегда получается эксклюзивное… Да, стыдно мне!

Заходим, и сразу натыкаемся на костюм татарина! Ох-хо-хо, сейчас я вспомню статью «Рыцари Востока (часть 2)», опубликованную на «Военном обозрении» 22 мая 2017 года, которую крайне интересно обсуждали на форуме, с витиеватыми выражениями. Друзья татары, чур не обижаться! Мой бред (который в статье дальше будет, это я всем категорически обещаю) не имеет отношения ни к татарскому народу, ни к истории – см. обсуждение вышеуказанной статьи; я же просто посмеюсь, и надеюсь, что у Вас тоже вызову улыбку. Улыбаться надо, улыбаться чаще и искренне!

Сабля, шлем-мисюрка, лук со стрелами, шапка-малахай висит справа – все атрибуты воина степей. Сразу вспомнив обсуждение вышеупомянутой мною статьи, сознаюсь, что не рассматривал доспехи татарского воина сзади-снизу, и не видел, есть ли там фигурные вырезы под «голый зад» или нет. Ах, какое огромное упущение с моей стороны! Действительно, с голым-то задом, наверно, легче проскакать на лошади несколько десятков километров и разорить очередное княжество, ну, или Китай завоевать, например. Правда, зад потом как у бабуина будет. А вот с Японией не получится – поднимется ветер, разметает корабли, а вдобавок даст начало явлению камикадзе. Но это мелочи!

Также в музее есть образцы, воссоздающие доспехи варяга, европейского средневекового пехотинца, ливонского рыцаря, миланский доспех и еще ряд других доспехов и оружия. По стенам развешаны мечи, моргенштерны и кистени, реплики арбалетов и сулиц, на полу стоят павезы. То есть, работа проделана большая.

А вот таким получился брат-ливонец. Не знаю, насколько правдоподобен такой доспех с исторической точки зрения, но смотрится эффектно – как будто фильм «Александр Невский» смотришь.

Вот здесь, если смотреть внимательно, «новодельность», прежде всего, выдает кираса. Но так… все лучше, чем доспех «горбуна Ричарда» в кинофильме «Черная стрела» с его дурацкими «пирамидками» на наплечниках…

я.

«Жабий шлем» немного от лукавого, но в целом смотрится неплохо!

Ну просто копия бацинета из Королевского Арсенала из Лидса в Англии. Как это у нас говорится? «Сделано с душой!»

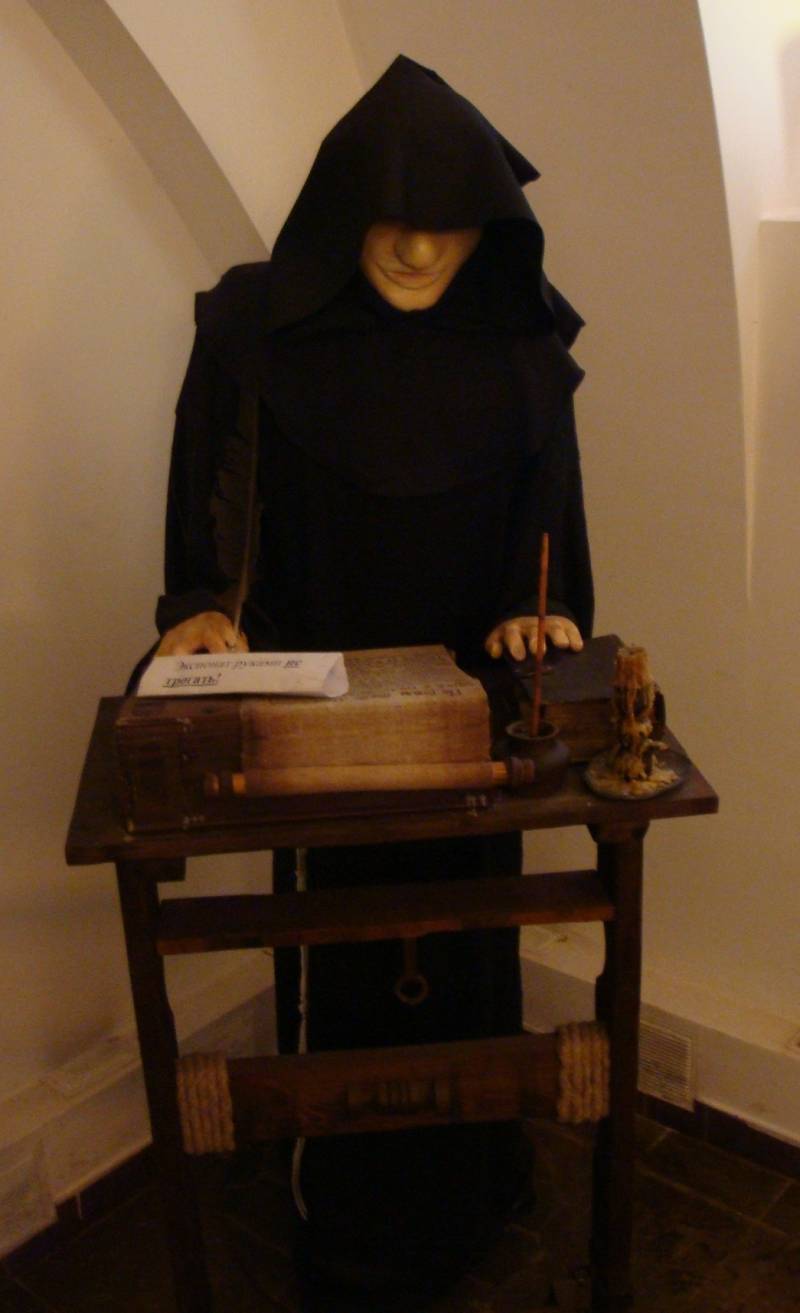

Лучше всего фотографироваться в последнем зале, он наиболее светлый. Там на стенах висят гербы, стоят доспехи двух рыцарей, в центре стены – шлем «жабья голова»; стоит большой стол, можно сесть за него, сделать вид, будто что-то пишешь пером по пергаменту, можно просто взять меч или другое оружие и попозировать с ним, закатывая глаза и раздувая щеки… Смущает только присутствие одной личности.

«Святой отец принес во тьму слово Божье, и вечной жизни мне сулит чудеса» (группа «Ария»). У меня ощущение, что этот пройдоха с вкрадчивым голосом не желает мне ничего хорошего. Остается все отрицать. Дебоширил - да, голый при луне плясал - да, но, чтобы ересь какая. А вот это, начальник, еще доказать надобно!

С другой стороны, соседнее помещение представляет собой реплику пыточной. Не будем раздражать святого отца, пойдем дальше.

Распрощавшись с приятнейшей женщиной-экскурсоводом, мы выйдем из очень гостеприимного музея и поднимемся по улице Энгельса до проспекта Франциска Скорины – одной из центральных улиц Полоцка, и свернем на нее направо. Через двести пятьдесят метров, напротив дома № 32, мы увидим последний на сегодня экспонат. Устали, да? Я тоже немного. Все, скоро конец.

В 2000-х годах белорусские ученые Алексей Соломонов и Валерий Аношко опубликовали свое исследование, будто бы географический центр Европы находится под Полоцком, в районе озера Шо. Несмотря на то, что таких «географических центров» по разным методикам подсчитано аж несколько, памятный знак этому знаменательному событию таки установили, но в самом Полоцке, на проспекте Франциска Скорины, с памятным полоцким корабликом наверху (думаю, в районе озера Шо не найдется такого количества желающих прикоснуться к вечному и сакральному, кроме рыбаков и тружеников села, ибо местность сельская; а вот на одной из центральных улиц города – всегда пожалуйста, желающие найдутся). Представляете, какой простор для новых исторических теорий о славянах? «Один из древнейших годов Руси основан в географическом центре Европы»! Неспроста это, ой, как неспроста! Они (древние славяне) что-то знали! Какой стимул для домыслов, типа «Россия – Родина слонов», «древнеславяне построили все мировые культурные ценности» (ага, а заодно изобрели глобус, календарь майя, и съели Кука)! А новые «украинские историки» вообще бы полезли на стенку от зависти. Хотя… если представить, что, например, Полоцк основали древние украинцы, а потом пришли, даже прискакали голозадые монголо-москали в треухах и с балалайками и иже с ними, и все испортили… то ооочень заманчивая теория вырисовывается для любителей переписывать историю!

Вы шо, таки все еще думаете, шо «Украина – це Еуропа»? Та нии! Вот Беларусь – це центр Еуропы!

Друзья мои, пожалуй, прогулку стоит заканчивать. Даже если мы оставили автомобиль у Софийского собора, отсюда до него идти один километр двести метров. Мимо нам попадутся еще памятники: огромный памятник героям Отечественной войны 1812 года, памятник «Освободителям Полоцка» со стоящими по обеим сторонам его пушками ЗиС-2 (редкий выбор орудия для памятника!), бюст души обороны Порт-Артура генерала Романа Исидоровича Кондратенко, учившегося в Полоцкой военной гимназии. Также в Полоцке полно и других памятников, музеев (например, Музей боевой славы и Музей-квартира замечательной несгибаемой женщины Зинаиды Туснолобовой-Марченко) и иных достопримечательностей. Кто захочет, может посмотреть их сам. Тема для осмотра и написания статей любому автору – бесконечная.

Думаю, Полоцку можно сказать искреннее спасибо за прогулку! Из любого города, даже не самого большого и центрального, можно получить много новой информации и хороших впечатлений, было бы только желание. Дальше записать адреса, режим работы, посмотреть карту, подобрать хорошую компанию (очень важно!), остальное – дело техники. Удивительное рядом, и оно – разрешено!

Искренне Ваш, Микадо

Информация