Железные дороги Антанты

Но лишь с появлением железнодорожного транспорта и количественным и качественным ростом армий, пути сообщения приобретают значение оперативно-стратегического фактора, становясь инструментом придания массовым армиям оперативной подвижности, а также стратегическим орудием, дающим возможность быстро сосредоточить и нарастить нужные силы и средства на ключевых участках фронта – чтобы вовремя нанести удар, противодействовать охватам и прорывам противника и т. д.

В период Первой мировой войны за железными дорогами были закреплены не только задачи по сосредоточению армий в начале конфликта, подвозу снабжения и вывозу всего эвакуируемого из районов боевых действий, но на их долю выпала и чисто оперативная функция - выполнение массовых перевозок войсковых соединений в период боевых операций или в их преддверии. Именно мировая война ввела в сфере стратегии новый фактор – крупномасштабные войсковые перегруппировки войск, которые выполнялись в основном по железным дорогам - причем размах таких оперативных перевозок охватывал территории нескольких государств.

Но никто из противников в годы войны не смог полностью использовать все возможности, предоставляемые железнодорожным транспортом.

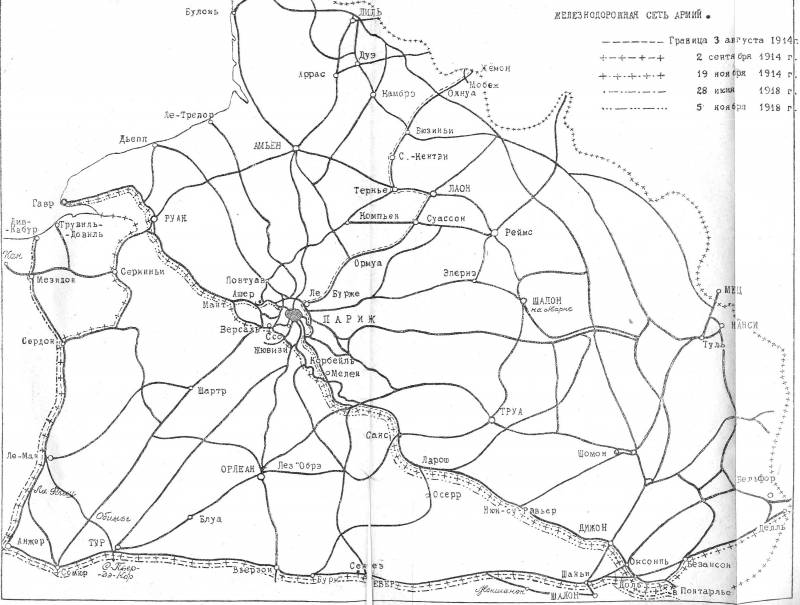

Франция, вступившая в мировую войну на основании разработанного в 1913 г. плана № 17, приступила в соответствии с ним к мобилизации своей Действующей армии. Планом предусматривались оперативно-стратегические переброски по десяти независимым друг от друга направлениям, которые замыкались узловыми станциями. Данные направления представляли собой десять сквозных железнодорожных линий с равной пропускной способностью – каждая по 56 пар воинских эшелонов (не считая еще 2-х линий на севере, которые были выделены для британской армии).

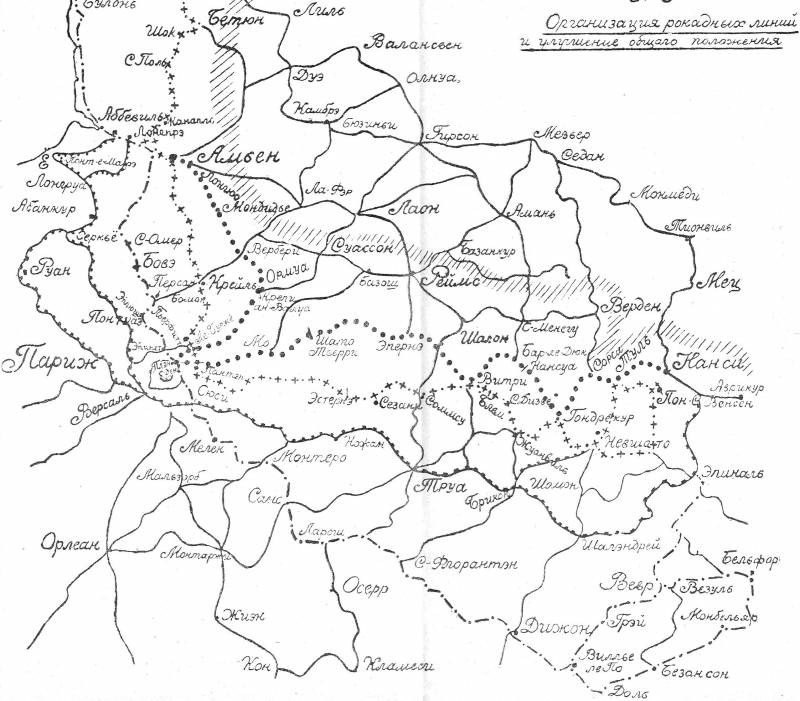

Данные линии были прекрасно оборудованы станциями, предназначавшимися для массовых посадок-высадок войск и оснащенных высокими платформами. Кроме этих линий, направляющихся к фронту, существовали и 2 мощные рокады (рокадные линии проходили параллельно линии фронта - они позволяли оперировать резервами) – одна имела пропускную способность 52, а вторая - 30 пар воинских эшелонов. В 1915 г. количество рокадных линий было доведено до четырех, а пропускная способность равнялась 48 парам на одноколейных и 72 – 86 парам воинских поездов на двухколейных участках данных линий. Участок же Амьен-Крейль был рекордсменом – он пропускал сразу 133 пары воинских поездов ежесуточно.

Такая пропускная способность рокадных линий позволяла осуществить переброску армейского корпуса в течение суток.

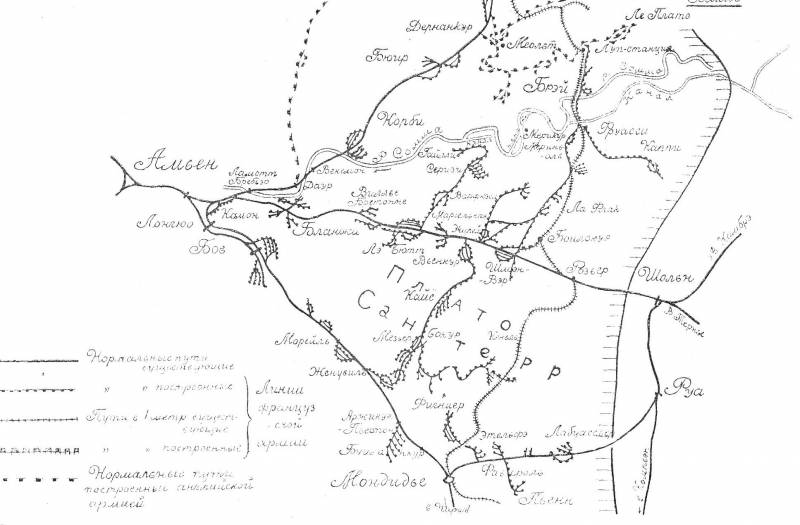

1. Железнодорожная сеть Французского фронта.

Войсковые перевозки в ходе мобилизации французских войск были выполнены за 4 – 5 дней (до 10000 поездов), а перевозки по сосредоточению – за 13 суток (6 - 19 августа) - всего было переброшено в районы развертывания 36000 офицеров, 1200000 солдат, 400000 лошадей и 80000 повозок.

Особое значение имели мощные рокадные железнодорожные линии - на них основывались все оперативные переброски. Эти линии сыграли огромную роль в самые критические моменты войны - в ходе битвы на Марне 1914 г., в рамках серии операций под названием Бег к морю 1914 г., Верденском сражении 1916 г., сражениях под Амьеном и Шато-Тьери 1918 г. и др. Всего за 4 года войны было осуществлено до 1392000 оперативных перевозок, которые были выполнены более чем 100000 поездов, перебросивших в разных направлениях 60000000 человек.

В период, предшествовавший сражению на Марне, французские железные дороги внесли крупный вклад в достижение этой победы: благодаря их интенсивной работе была своевременно, хотя и кружными путями, сосредоточена фланговая группа генерала М. Ж. Монури - значение которой в сражении на Марне общеизвестно. В последующий за Марнским сражением период, - в ходе серии операций «Бег к морю», - оперативный успех базировался именно на провозоспособности железных дорог, и французские железные дороги вышли в этой гонке победителем - это подтверждает и генерал Э. фон Фалькенгайн.

Французские рокадные линии, доведенные до провозоспособности в 72 пары поездов в сутки каждая, объясняют ту быстроту, с которой парировались удары германцев, пытавшихся прорвать укрепленные позиции союзников. Причем успешно парировались удары, обычно начинавшиеся блестящим успехом противника.

2. Рокады Французского фронта.

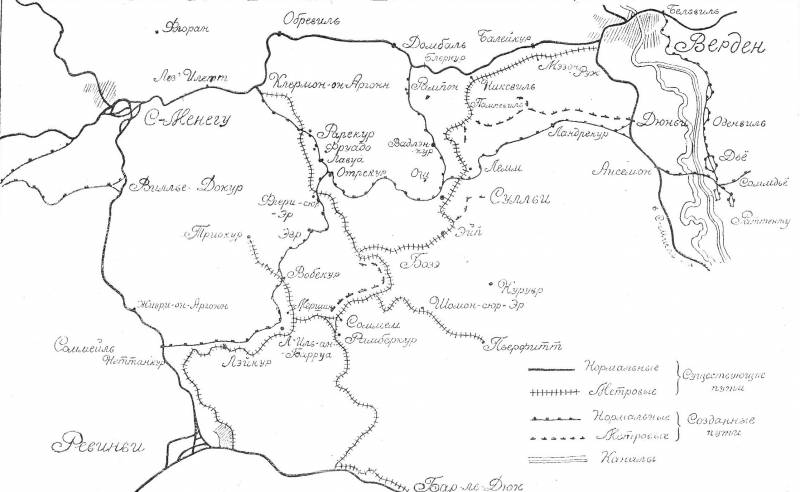

Кроме оперативных перебросок французский железнодорожный транспорт выполнял и весь комплекс перевозок по обеспечению и снабжению воюющей армии - причем их объемы превысили самые смелые расчеты (прежде всего в сфере снабжения артиллерийскими боеприпасами). Достаточно сказать, что если в 1914 г. боевая суточная норма снабжения дивизии составляла 7-14 вагонов, то в 1918 г. - до 100 вагонов в сутки.

3. Дороги Вердена.

Объемы этих перевозок постепенно нарастали - по мере роста и усиления боевой техники (особенно большая нагрузка легла на дороги после вступления в войну Америки, перебросившей 2,5-миллионную армию). Работы по расширению железнодорожной сети и восстановлению разрушенных дорог выразились в укладке до 13500 км новых ж/д линий, выемке 28000000 кубических метров грунта, восстановлении 3000 километров пути и до 1000 мостов.

4. Дороги Соммы.

Влияние войны на состояние железнодорожной сети Франции было значительно. Наступил кризис коммерческих перевозок - но он преодолевался с помощью серии мероприятий, хотя и запоздалых (вследствие типичных не только для Франции «межведомственных» трений органов путей сообщения с военным ведомством).

Т. о., французы, в отличие от кампании 1870 г., особое внимание обратили на железнодорожный транспорт, и кампанию 1914 г. встретили во всеоружии. Но далеко не все проходило гладко. Износ и нехватка подвижного состава, перенапряжение транспорта привели в 1916 г. к кризису железнодорожных перевозок – что потребовало принятия серии экстренных мер, осуществлению крупных заказов объектов железнодорожного транспорта за рубежом и т. д. Причем необходимо учесть, что кризис наступил в условиях изобилия материально-технических ресурсов Франции и помощи, оказываемой ей со стороны Англии и САСШ – как деньгами, так техникой и сырьем. Именно во многом благодаря этой помощи работа французских путей сообщения была на высоте.

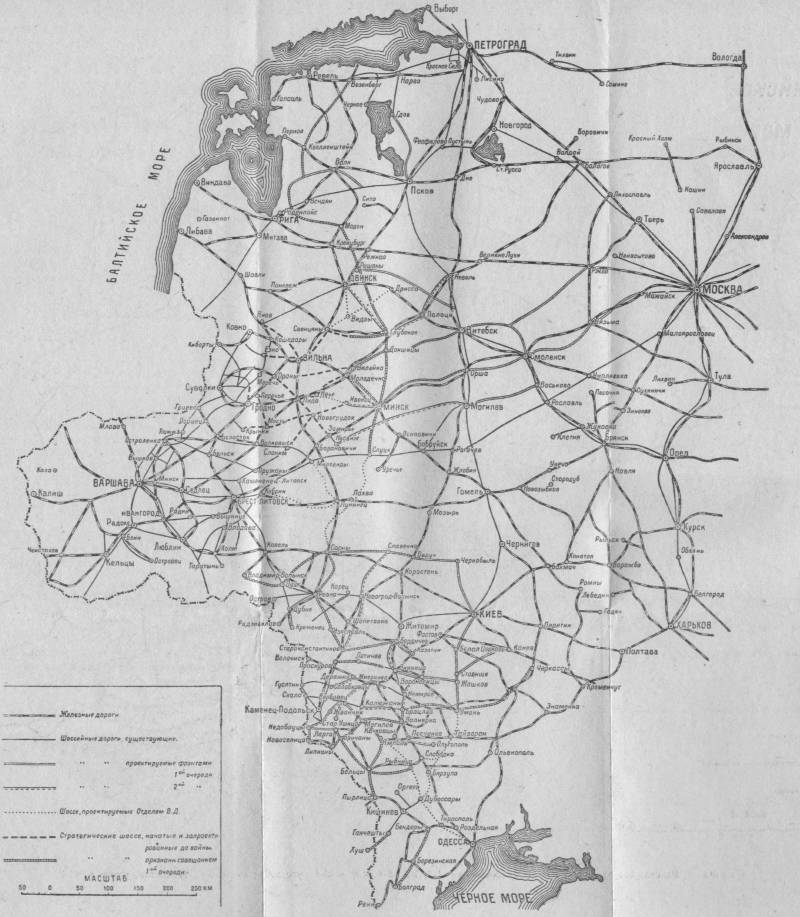

Россия находилась в иных условиях - как страна с относительно слабой железнодорожной сетью. Понадобился урок Крымской войны и толчок, данный войной 1877-78 гг. - и началась эра широкомасштабного железнодорожного строительства.

К началу мировой войны Россия обладала железнодорожной сетью в 66000 км (фронтовые дороги составляли 33% от этой цифры - 22000 км). Общее количество вагонов - 510000, паровозов 20000 (в т. ч. на дорогах фронта 166000 вагонов и 7000 паровозов – т. е. также 33-35%).

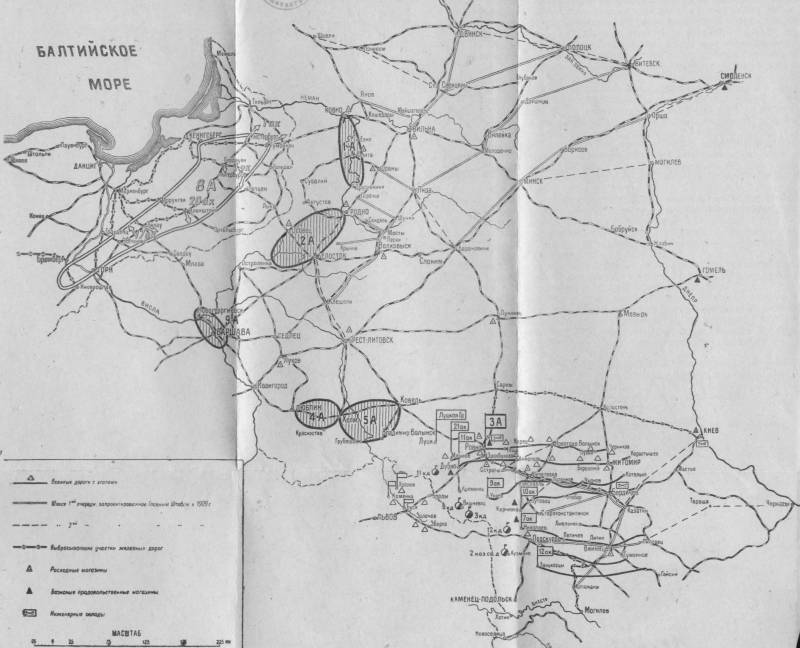

5. Стратегические железные и шоссейные дороги России в 1914 г.

Наиболее развитой железнодорожная сеть была по направлению к западной границе империи – к ней подходило от 12 до 15 железнодорожных линий. Гораздо слабее были рокады, причем самые мощные рокадные линии были утеряны летом 1915 года - при отходе русских войск на линию реки Западная Двина.

Серьезным недостатком была пестрота пропускных способностей различных железных дорог и даже их участков - это сужало свободу маневра, подрывало гибкость воинских перевозок.

6. Коммуникации и районы сосредоточения русских армий в 1914 г.

План мобилизации и сосредоточения русской Действующей армии по расписанию 1910 года следует признать удовлетворительным, а его выполнение - отличным. Общая мобилизация, объявленная 18. 07. 1914 г. протекала успешно, также как и переброски по сосредоточению. В результате присутствовала следующая готовность армий: Северо-Западного фронта - 2-й (5 корпусов) к 5 августа, 1-й (3 корпуса) к 6 августа; кавалерии обеих армий - к 28 июля; Юго-Западного фронта - 8-й (3 корпуса) и 3-й (4 корпуса) - к 5 августа; 5-й (4 корпуса) - к 9 августа и 4-й (3 корпуса) - к 10 - 13 августа.

Кроме шести действующих армий были созданы 6-я (в Петербургском военном округе), 7-я (в Одесском военном округе) и, в ходе оперативно-стратегических перебросок, 9-я (в Варшавском военном округе) армии.

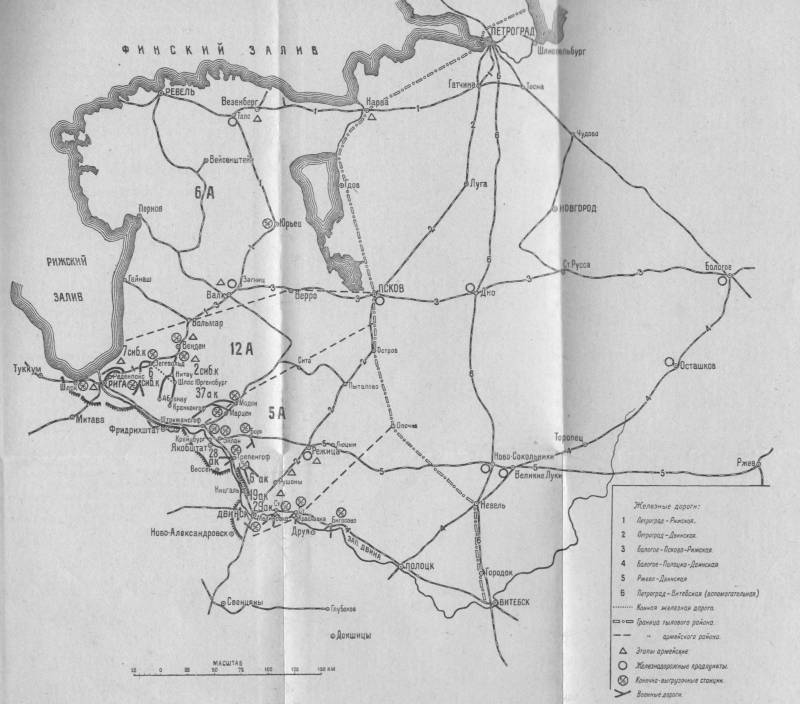

7. Организация тыла Северного фронта к 01. 01. 1916 г.

Мобилизация прошла блестяще. Но остальная война для русской Действующей армии протекала под знаком нехватки пропускной способности транспорта, выявившейся уже с начала 1915 г. и постепенно возраставшей вплоть до 1917 г.

Причины этого явления заключались, прежде всего, в недостаточно серьезной подготовке транспорта к войне, которая не шла дальше реализаций заданий по войсковым перевозкам. В сложившихся условиях российской действительности транспорт не смог справиться и с экономическими потрясениями, которые стали следствием небывалой войны. Отсутствовала и необходимая милитаризация железнодорожного транспорта.

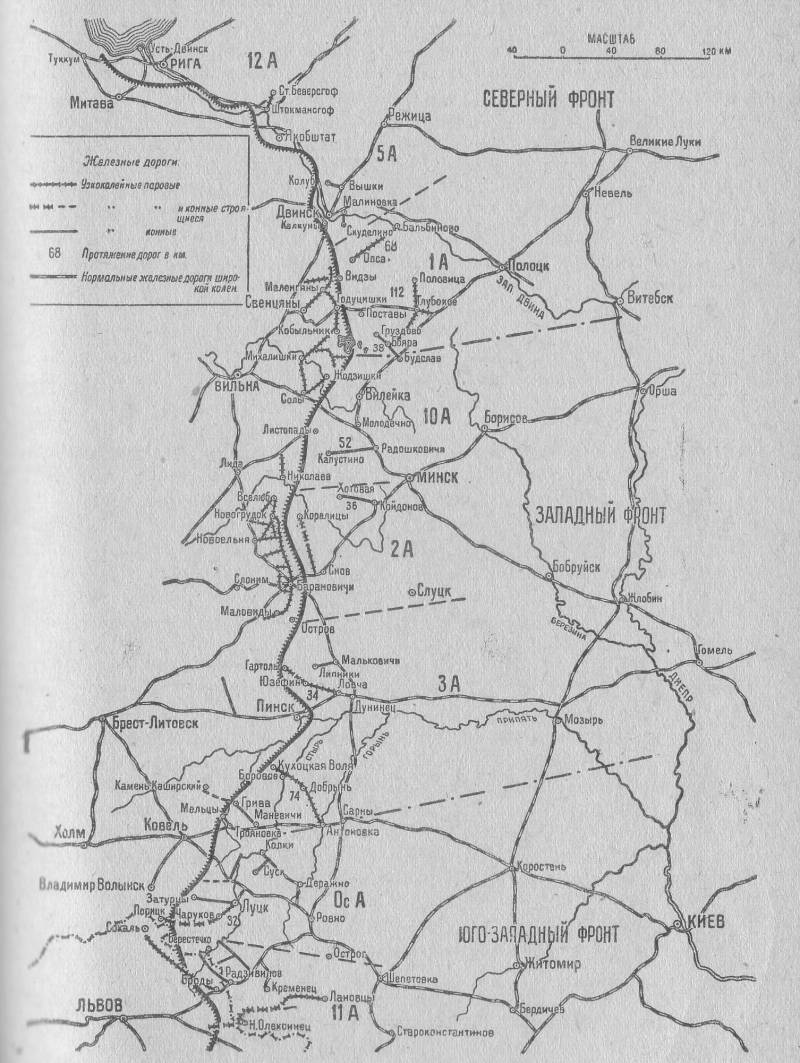

Ил. 8. Узкоколейные железные дороги Русского фронта к 01. 09. 1916 г.

Выходящая на запад сеть железных дорог базировалась на западные границы России и порты Балтийского и Черного морей. И после начала боевых действий государство оказалось связано со своими союзниками лишь через Владивосток и Архангельск (Владивосток находился от центра на расстоянии 10000 км, а на маршруте Архангельск-Вологда имелась лишь узкоколейка с суточной пропускной способностью 1 пассажирский и 3 товарных поезда).

Уже к январю 1915 г. в Архангельске скопилось свыше 400000 тонн грузов и 3000 автомобилей, предназначенных для нужд армии. Для переброски этого имущества потребовалось бы полтора года непрерывной работы имевшейся узкоколейки. Но с помощью экстренных мер удалось к апрелю 1915 г. поднять суточную провозоспособность железной дороги до 170 вагонов, а к концу этого года заменить узкоколейную линию на широкую колею.

Одновременно начали строиться линии Петрозаводск - Мурманск и Петрозаводск - Сороцкая бухта.

Сюрпризом оказался и вопрос с угольным топливом. До войны две трети потребности государства в угле покрывалась за счет домбровского угля российской Польши и английского угля, доставлявшегося морем в Петербург. После начала войны эксплуатация домбровских копей, а также доставка британского угля, прекратились. Потребовались колоссальные усилия, чтобы срочно нарастить добычу донецкого угля на 528 тыс. тонн в месяц, а это, в свою очередь, потребовало увеличения объема подачи вагонов - на 18000 вагонов в сутки.

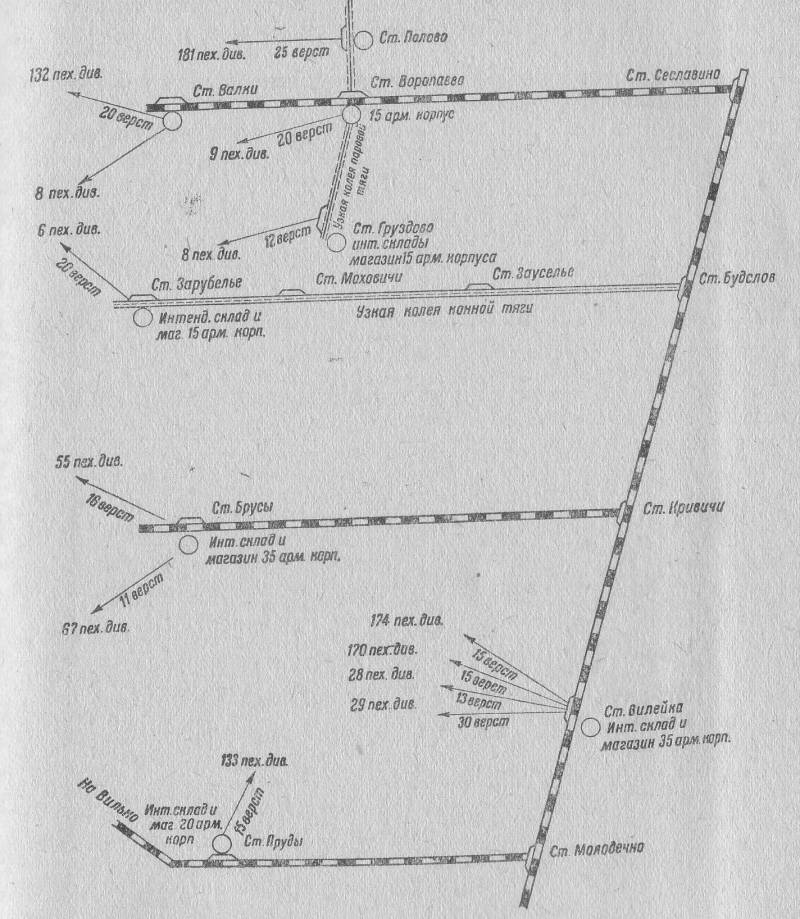

9. Выгрузочные станции соединений 3-й армии в конце 1916 г.

Железные дороги имели огромное значение и в период позиционной войны.

О стратегическом значении железнодорожной сети в кампании 1916 г. свидетельствует цитата генерал-квартирмейстера Ставки генерал-лейтенанта А. С. Лукомского: «…за несколько дней до назначенной атаки позиций противника на Западном фронте главнокомандующий фронтом генерал Эверт сообщил по прямому проводу начальнику штаба Верховного Главнокомандующего генералу Алексееву, что позиции противника чрезвычайно сильны, что тяжелой артиллерии, назначенной в его распоряжение, совершенно не достаточно, что за успех он не ручается, что он просит отложить переход в наступление до более благоприятного времени — когда его еще усилят тяжелой артиллерией. ... К этому времени стал определяться совершенно неожиданный крупный успех на Юго-Западном фронте. Генерал Алексеев доложил обстановку Государю Императору и было решено от предполагавшегося и уже подготовленного главного удара на участке Западного фронта отказаться и начать переброску корпусов с этого фронта на Юго-Западный для развития достигнутого там успеха, а также намечено было развить активные действия на южном участке Западного фронта, примыкавшем к Юго-Западному фронту... Что же в результате получилось? Немцы, обладавшие более мощными железными дорогами, успев перебросить свои соединения к наиболее угрожаемым участкам галицийского фронта, уже к концу июля захватили инициативу, а наступление Юго-Западного фронта стало выдыхаться.

Германия вновь спасла Австро-Венгрию ... К осени бои по всему фронту замерли, и стало ясно, что новые крупные операции могут возобновиться лишь с весны 1917 г.» [Лукомский А. С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. М., 2012. С. 305].

Только через полтора года от начала войны англичане пришли к собственной, сходной с французской, организации военной эксплуатации железных дорог, и начали помогать французам своим подвижным составом.

Сосредоточение английской армии на территории Франции в августе 1914 г. прошло - с железнодорожной точки зрения - хотя и успешно, но оригинально. Никаких предварительных расчетов и планов не существовало, и все распоряжения отдавались за сутки до выполнения поставленных задач.

Железнодорожные коммуникационные пути, предназначенные для эксплуатации американской армией, пролегали по части Франции, имевшей слабую рельсовую сеть. Обслуживание многочисленного американского контингента тяжело отразилась на французских железнодорожных ресурсах. Обещанная американцами французам помощь персоналом и паровозами была выполнена далеко не в полном объеме. Проявилось и типичное для американцев стремление устанавливать свои порядки на чужой территории.

Но, несмотря на все шероховатости и существовавшие проблемы, в целом железные дороги Франции, России и их союзников достойно справлялись с возникавшими в ходе Первой мировой войны задачами.

10. Полевая железная дорога.

11. Укладка пути.

12. Перевозка войск по полевой железной дороге.

Информация