Штрихи к портрету адмирала Рожественского

Некоторые современники представляли его жертвой обстоятельств, попавшей под молох архаичной системы управления империей. Советские историки и писатели описывали его деспотом и самодуром, который, обладая едва ли не диктаторскими полномочиями, должен был нести единоличную ответственность за разгром русской эскадры в Цусиме. В наше же время ряд «исследователей» развивает различные конспирологические теории, делая адмирала то агентом большевиков, то приспешником масонов.

Целью данной статьи не является полное и всеобъемлющее описание жизни данного исторического персонажа, лишь расстановка некоторых акцентов, скажем так, добавление нескольких штрихов к портрету, написанному ранее.

Рисунок 1. Вице-адмирал З.П.Рожественский

I. Источники

Рассуждая о человеке, умершем больше ста лет назад, невозможно не затронуть тему источников, на основе которых эти рассуждения строятся.

История сохранила для нас несколько важных типов документов:

1. Приказы и официальная переписка адмирала.

2. Частная переписка адмирала, письма других участников похода Второй тихоокеанской эскадры.

3. Показания, которые давались З.П.Рожественским и другими офицерами, в ходе расследования причин Цусимской катастрофы.

4. Мемуары, оставленные нам капитаном второго ранга Семеновым, инженером-механиком Костенко, матросом Новиковым и другими авторами.

5. Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи.

Практически каждый источник имеет определенные характерные ему недостатки, связанные либо с неполнотой описываемых в нем событий, либо с предвзятостью данного описания, либо просто с ошибочностью, имеющей место из-за временного разрыва между самим событием и его описанием.

Как бы то ни было, других источников у нас в распоряжении нет и уже не появится, поэтому за основу будут взяты те, что названы выше.

II. Карьера адмирала до начала Русско-Японской войны

Зиновий Петрович Рожественский родился 30 октября (12 ноября по новому стилю) 1848 г. в семье военного врача.

В 1864 году он сдал экзамены в Морской кадетский корпус и окончил его, четыре года спустя, в числе лучших выпускников.

В 1870 г. он был произведен в первый офицерский чин — мичмана.

В 1873 году З.П.Рожественский окончил с отличием Михайловскую артиллерийскую академию и получил назначение в комиссию морских артиллерийских опытов, состоявшую при Артиллерийском отделении Морского технического комитета.

До 1877 года будущий адмирал ходил в плавания лишь эпизодически на кораблях Практической эскадры Балтийского флота.

Данное положение дел изменилось после начала войны с Турцией. Зиновий Петрович был направлен на Черноморский флот в качестве флагманского артиллериста. Находясь на этой должности, он совершал регулярные выходы в море на различных судах, в том числе на пароходе «Веста», получившем общероссийскую известность после неравного боя с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд». За проявленные отвагу и доблесть З.П.Рожественский получил очередной чин и ордена Св.Владимира и Св.Георгия.

Однако дальнейшее развитие карьеры новоявленного капитан-лейтенанта застопорилось. После окончания войны он возвратился в комиссию при МТК и продолжал там работать без каких-либо повышений до 1883 года.

С 1883 по 1885 год Зиновий Петрович командовал Болгарской военно-морской флотилией, после чего вернулся в Россию.

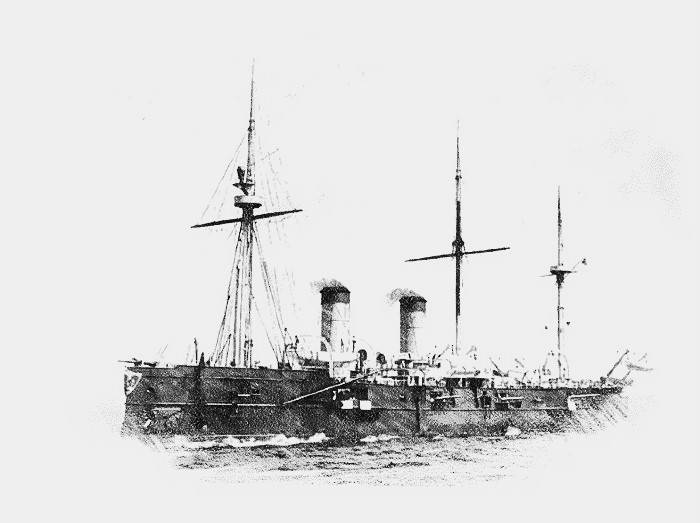

Начиная с 1885 года, уже в чине капитана второго ранга, З.П.Рожественский занимал различные должности на кораблях Практической эскадры Балтийского флота («Кремль», «Герцог Эдинбургский» и др.).

В 1890 году, то есть через двадцать лет после получения первого офицерского звания, Зиновий Петрович был впервые назначен командиром корабля, а именно клипера «Наездник», который он вскоре сменил на однотипный «Крейсер». Благодаря этому назначению, З.П.Рожественский впервые попал на Дальний Восток. Там клипер «Крейсер» в составе эскадры из четырех кораблей совершил переходы из Владивостока в Петропавловск и обратно.

В 1891 году «Крейсер» был возвращен на Балтику. Капитан второго Рожественский был отчислен с него и назначен на должность морского агента в Лондоне. Уже в Англии ему был присвоен очередной чин.

В течение трех лет Зиновий Петрович собирал информацию о Британском флоте, наблюдал за строительством кораблей, их отдельных узлов и устройств для российского флота, а также тщательно избегал общения с представителями иностранных разведок.

Вернувшись в Россию, З.П.Рожественский получил под командование крейсер «Владимир Мономах», на котором сначала совершил переход из Кронштадта в Алжир, а затем и в Нагасаки. В том походе Зиновию Петровичу пришлось совершить ряд плаваний в Желтом море, связанных с войной Японии и Китая, в том числе командовать одним из отрядов эскадры Тихого океана, состоявшим из девяти кораблей.

Рисунок 2. Крейсер "Владимир Мономах"

В 1896 году Рожественский вернулся на своем корабле в Россию, сдал командование и перешел на новую должность начальника Учебно-артиллерийской команды. В 1898 году он был произведен в чин контр-адмирала. В 1900 году адмирал Рожественский был повышен в должности до начальника Учебно-артиллерийского отряда, а в 1903 году возглавил Главный Морской Штаб, став таким образом одним из самых влиятельных людей в военно-морской иерархии.

Исправляя именно эту должность, Зиновий Петрович встретил начало войны с Японией в январе 1904 года. Обращает на себя внимание то, что за свою более чем тридцатилетнюю карьеру, он лишь немногим более двух лет самостоятельно командовал боевым кораблем и еще меньше — соединением боевых кораблей в не учебной обстановке.

Касательно личных качеств адмирала, большинство служивших с ним людей, отмечали необычайное трудолюбие З.П.Рожественского, добросовестность при выполнении дел и невероятную силу воли. В то же время, его побаивались за крутой нрав и язвительные, временами даже грубые, выражения, которые он не стеснялся использовать в отношении допустивших ошибки подчиненных.

Вот, например, что писал по этому поводу лейтенант Вырубов в своем письме к отцу.

III. Назначение командующим эскадрой. Организация похода. Обучение стрельбе и маневрированию

К началу 1904 года в правящих кругах как Японии, так и России, уже устоялось мнение, что война этих двух держав неизбежна. Вопрос был только в том, когда она начнется. Российское руководство придерживалось мнения, что противник будет готов не ранее 1905 года. Однако Японии удалось за счет жесткой мобилизации материальных и человеческих ресурсов опередить эти прогнозы и атаковать нашу страну уже в начале 1904 года.

Россия же оказалась к войне не готова. В частности, военно-морской флот оказался разделен на три не имеющих связи друг с другом соединения, каждое из которых по силе уступало Объединенному флоту Японии: Первую эскадру Тихого океана в Порт-Артуре, Вторую эскадру, готовившуюся в портах Балтики, и отряд крейсеров, базировавшийся во Владивостоке.

Уже в завязке военных действий японскому флоту удалось запереть Первую эскадру в мелководном внутреннем рейде Порт-Артура и, тем самым, нейтрализовать ее.

В связи с этим в апреле 1904 года было проведено совещание, в котором среди прочих приняли участие император Николай II, управляющий морским министерством адмирал Авелан, а также и адмирал Рожественский. Последний выразил мнение о необходимости как можно более скорой подготовки Второй эскадры к отправке на Дальний восток для совместных действий с Первой эскадрой. Данное мнение было поддержано и работам по достройке и испытаниям кораблей, включенных в состав эскадры, было придано существенное ускорение. Кроме того, сам З.П.Рожественский был назначен на должность командующего.

Рисунок 3. Корпус ЭБР "Бородино" после спуска на воду

В августе того же года было проведено повторное совещание. На нем принималось решение об оптимальном времени отправки эскадры в поход: немедленно или после начала навигации 1905 года. В пользу второго варианта приводились следующие доводы:

1. Порт-Артур скорее всего в любом случае не продержится до подхода Второй эскадры. Соответственно, ей придется идти во Владивосток, бухта которого может в это время еще не отчиститься ото льда.

2. К весне 1905 года можно было бы успеть завершить строительство пятого броненосца серии «Бородино» («Слава»), а также провести всю серию необходимых испытаний на уже построенных кораблях.

Сторонники же первого варианта действий (в их числе был и Зиновий Петрович) говорили о том, что:

1. Даже если Порт-Артур не продержится, то лучше будет вступить в сражение с Объединенным флотом сразу после падения крепости, пока он не успеет восстановить боеспособность.

2. Уже после выхода эскадры с Балтики к ней успеют присоединиться «экзотические» крейсера (переговоры об их приобретении велись с Чили и Аргентиной).

3. На момент проведения совещания уже были заключены контракты с поставщиками угля и зафрахтовано большое число пароходов для той же цели. Их роспуск и повторная подготовка обошлись бы российской казне в значительную сумму.

З.П.Рожественский особенно акцентировал внимание на последнем аргументе и в итоге отстоял свою точку зрения. Таким образом, собрание приняло решение об отправке эскадры, прежде всего исходя из экономических соображений, видимо, позабыв о том, что скупой платит дважды.

Необходимо отметить, что вопросу обеспечения своих кораблей топливом адмирал Рожественский вообще придавал решающее значение. Изнурительные погрузки кардифа в тяжелейших климатических условиях красочно описываются в воспоминаниях всех без исключения участников похода.

Воздадим должное организаторским способностям командующего: за весь период восьмимесячного плавания эскадра ни разу не столкнулась с дефицитом угля. Более того, согласно данным исторической комиссии, изучавшей действия флота в Русско-Японскую войну, по состоянию на конец апреля 1905 года, примерно за три недели до Цусимского боя, в распоряжении Зиновия Петровича были поистине колоссальные запасы: около 14 тыс. тонн на вспомогательных крейсерах и транспортах самой эскадры, 21 тыс. тонн на пароходах, переходивших из Шанхая в Сайгон (к местонахождению эскадры), 50 тыс. тонн на пароходах, зафрахтованных в Шанхае. При этом на каждый ЭБР типа «Бородино» было уже загружено порядка 2 тыс.тонн (при нормальном запасе около 800 тонн), что позволяло совершить переход длиной не менее 3,000 миль или почти 6 тыс. километров без дополнительных приемок топлива. Запомним эту величину, она нам пригодится в ходе рассуждений, которые будут приведены несколько позднее.

Теперь же отметим такой любопытный факт. За период с середины 19-ого до начала 20-ого столетия мировое кораблестроение совершило беспрецедентный рывок вперед. Буквально каждое десятилетие поочередно сменяли друг друга деревянные линейные корабли, батарейные бронированные фрегаты, мониторы и казематные броненосцы. Последний тип корабля был замещен броненосцем с башенно-барбетными установками, который оказался столь удачен, что получил широчайшее распространение во флотах всех ведущих военно-морских держав.

Паровые машины, становясь все мощнее и совершеннее, заслужили право стать единственными энергетическими установками кораблей, отправив парусное вооружение на музейные полки. Параллельно совершенствовались корабельные орудия, их прицелы, системы наведения на цель и управления огнем. Также неуклонно усиливалась защита кораблей. От 10-ти сантиметровых досок эпохи деревянного кораблестроения был совершен постепенный переход к 12-ти дюймовым бронеплитам Круппа, способным выдерживать прямые попадания самых мощных снарядов того времени.

При этом тактика морских боев совершенно не поспевала за техническим прогрессом.

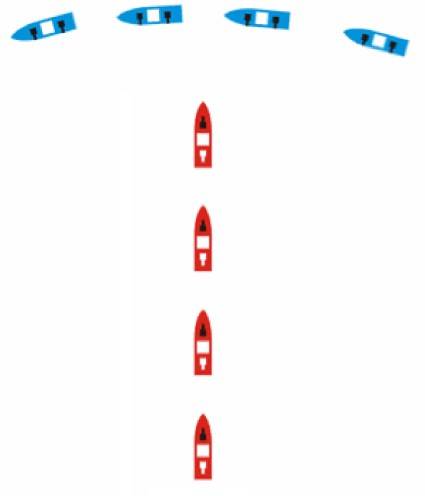

Как и сто, и двести лет тому назад решающим действием для овладения морем должна была стать победа в генеральном сражении линейных флотов, которые выстроившись в параллельные колонны должны были подвергать друг друга жесточайшему обстрелу. Высшим мастерством командующего при этом считалось умение поставить сопернику «палочку над Ти», то есть сделать так чтобы вражеская колонна оказалась на траверзе (перпендикулярно) его собственной колонны. В этом случае все корабли командующего получали возможность бить всей артиллерией одного из бортов по головным судам противника. Последние же при этом могли вести только слабый ответный огонь из баковых орудий. Прием этот был далеко не нов и с успехом применялся еще такими прославленными флотоводцами как Нельсон и Ушаков.

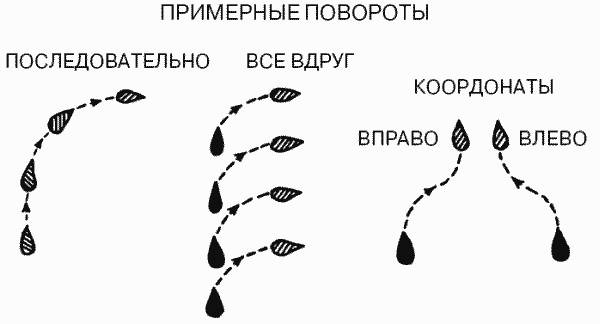

Рисунок 4. Синий отряд ставит "палочку над Ти" красному

Соответственно, при количественно и качественно равном корабельном составе двух противоборствующих эскадр, преимущество получала та из них, которая лучше и точнее совершала эволюции (маневрировала) и чьи комендоры точнее стреляли из орудий.

Таким образом, адмиралу Рожественскому в первую очередь необходимо было сконцентрироваться на отработке указанных выше умений вверенного ему соединения. Каких же успехов он смог достичь за время восьмимесячного плавания?

Первые эволюционные учения Зиновий Петрович провел уже после прибытия эскадры на остров Мадагаскар. Предшествовавшие ему 18 тысяч километров корабли эскадры проделали исключительно в строю кильватерной колонны. После войны командующий объяснял это тем, что не мог тратить время на учебное маневрирование, так как старался по возможности быстрее продвигаться к Порт-Артуру.

Определенная доля истины в этом объяснении безусловно присутствовала, но несложные расчеты показывают, что для прохождения пути длиной в 10 тысяч миль эскадра, имевшая среднюю скорость порядка 8 узлов, должна была затратить около 1250 часов или примерно 52 дня (без учета времени стоянок, связанных с угольными погрузками, вынужденными ремонтами и ожиданием разрешения Гульского инцидента). Если бы З.П.Рожественский посвятил учениям в каждый из этих 52-х дней по 2 часа, то прибытие на Мадагаскар состоялось бы всего лишь на 5 дней позже фактического, что едва ли было критично.

Результаты первых учебных маневров красочно описаны в приказе адмирала, выпущенном на следующий день:

«За целый час 10 кораблей не смогли занять своих мест при самом малом ходе головного…».

«С утра все были предупреждены, что около полудня будет сигнал: повернуть все вдруг на 8 румбов… Тем не менее все командиры растерялись и вместо фронта изобразили скопище посторонних друг другу кораблей…»

Последующие учения проходили немногим лучше. После очередных маневров Рожественский объявил:

«Маневрирование эскадры 25-ого января было нехорошо. Простейшие повороты на 2 и 3 румба, при перемене курса эскадры в строю кильватера, никому не удавались…».

«Повороты «вдруг» были особенно дурны…».

Характерно, что последние учебные маневры адмирал проводил уже в день, предшествовавший Цусимскому сражению. И шли они так же далеко неидеально. Командующий даже изъявил сигналом свое неудовольствие второму и третьему броненосным отрядам.

Исходя из сказанного выше, может сложиться впечатление, что командиры кораблей, составлявших соединение, были столь беспросветно бездарны, что, несмотря на регулярно проводимые тренировки, так и не смогли ничему научиться. В реальности же существовало как минимум два обстоятельства, преодоление которых было вне их компетенции.

1) Маневры эскадры осуществлялись по флажным сигналам, которые в свою очередь расшифровывались по сигнальным книгам. Данные операции требовали достаточно много времени, что при частой смене сигналов на флагманском корабле, приводило к непониманию и путанице.

Во избежание таких ситуаций штабу адмирала Рожественского следовало разработать систему упрощенной сигнализации, которая позволяла бы быстро отдавать приказы о совершении неких, заранее разъясненных и отработанных маневров.

Однако сделано это не было, в том числе и по следующей причине.

2) Адмирал Рожественский являлся последовательным сторонником однонаправленного общения со своими подчиненными путем направления им письменных приказов. Собрания младших флагманов и командиров кораблей он проводил крайне редко, требования свои никогда никому не разъяснял и результаты учений не обсуждал.

Поэтому мало удивительного в том, что соединение кораблей, совместно прошедших порядка 30 тысяч километров, так и не научилось слаженному совместному маневрированию, что, как мы увидим в дальнейшем, привело к самым тяжелым последствиям.

Что касается учебных артиллерийских стрельб, то они проводились четырежды. Адмирал Рожественский оценивал их результаты как малоудовлетворительные.

«Вчерашняя эскадренная стрельба велась в высшей степени вяло…»

«Ценные 12-дюймовые снаряды бросались без всякого соображения…»

«Стрельба из 75-мм пушек также была очень плоха…»

Казалось бы, логичным предположить, что эскадра была совершенно не готова к бою и нуждалась в многочисленных дальнейших тренировках. К сожалению, их не последовало, причем по весьма прозаической причине: иссякли запасы практических снарядов, взятые кораблями из России. Дополнительная их партия ожидалась на транспорте «Иртыш», прибывшем на Мадагаскар позже основных сил, но и там их не оказалось. Как выяснилось, столь необходимые эскадре снаряды были отправлены во Владивосток по железной дороге, что вызвало сильнейшее возмущение и гнев З.П.Рожественского. Впрочем, последовавшее детальное исследование переписки между командующим эскадрой и Главным морским штабом, отвечавшим за комплектование грузом «Иртыша», не обнаружило письменных требований о пересылке практических снарядов на Мадагаскар.

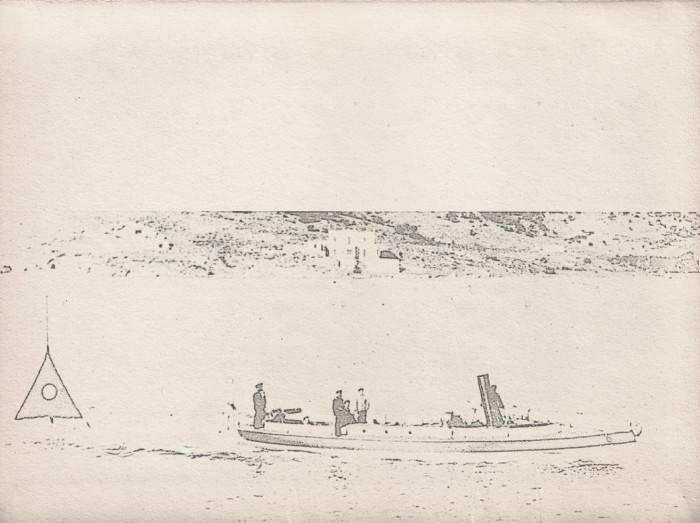

Рисунок 5. Минный катер буксирует артиллерийский щит

У адмирала Рожественского сохранялась возможность продолжать обучение комендоров, используя либо малокалиберные пушки броненосцев и крейсеров (снарядов к ним было в избытке), либо орудия больших калибров, установленные на вспомогательных крейсерах соединения, (уменьшение боезапаса вспомогательных крейсеров не оказало бы существенного влияния на боеспособность эскадры в целом). Однако обе указанные возможности употреблены не были.

IV. Стратегия и тактика

Когда в декабре 1904 года корабли адмирала Рожественского пришли к берегам Мадагаскара, их настигли две безрадостные вести.

1. Первая эскадра прекратила свое существование, не нанеся сколько-нибудь существенного ущерба неприятелю.

2. Переговоры о приобретении крейсеров в Латинской Америке завершились полным провалом.

Таким образом, исходная задача, стоявшая перед Зиновием Петровичем, а именно овладение морем, существенно усложнилась по сравнению с тем, какой она представлялась на августовском совещании высшего военно-морского руководства.

По всей видимости, это соображение настолько поразило умы людей, принимавших решение о дальнейшей участи Второй эскадры, что они долгие два с половиной месяца держали её в мадагаскарской бухте Носси-Бэ, несмотря на настойчивые просьбы командующего продолжать движение вперед с целью вступить во взаимодействие с кораблями японского флота до того, как будут отремонтированы их износившиеся за время осады орудия и механизмы.

«Задержавшись здесь, даем неприятелю время привести в полный порядок главные силы…»

В конце января 1905 года эти соображения уже потеряли актуальность, но заместились новыми.

«Дальнейшее пребывание на Мадагаскаре немыслимо. Эскадра съедает сама себя и разлагается физически и нравственно», — так описывал обстановку адмирал Рожественский в своей телеграмме Управляющему Морским министерством от 15 февраля 1905 года.

Русские корабли покинули Носси-Бэ 03 марта. Зиновию Петровичу было приказано идти во Владивосток, попутно усилившись отрядом контр-адмирала Небогатова, находившемся на пути из Либавы в Индийский океан.

Осознавая всю сложность поставленной задачи, адмирал Рожественский достаточно откровенно телеграфировал царю, что «Второй эскадре… задача овладения морем теперь не по силам».

Полагаю, что будь на месте З.П.Рожественского, например, С.О.Макаров, то вместе с этой телеграммой было бы направлено и прошение об отставке, кои этот прославленный адмирал не стеснялся подавать, не видя возможности выполнять возложенные на него задачи.

Однако Зиновий Петрович от отправки подобного прошения воздержался.

Автор книги «Расплата», капитан второго ранга Семенов, объясняет это противоречие романтически: адмирал не хотел, чтобы кто-нибудь мог усомниться в его личной храбрости, вот и продолжал вести эскадру навстречу неминуемой гибели.

Однако более достоверным представляется иное. К апрелю 1905 года русская армия, потерпевшая болезненные поражения по Ляояном и Мукденом, окопалась в районе города Гирин и не имела сил для перехода в контрнаступление. Было совершенно очевидно, что ситуация не изменится, пока вражеские войска регулярно получают материальное и людское пополнение из Японии. Разорвать же эту связь островов и материка под силу было только флоту. Таким образом, эскадра Рожественского стала главной и единственной надеждой России на удачное окончание войны. Сам Николай II телеграфировал командующему, что «Вся Россия с верой и крепкой надеждой взирает на Вас». Отказавшись от должности, Зиновий Петрович поставил бы и царя, и Морское министерство в настолько затруднительное и двусмысленное положение, что безусловно перечеркнуло бы для него любую возможность продолжения карьеры. Осмелюсь предположить, что осознание именно этого факта удержало адмирала от отставки.

Соединение эскадры Рожественского с отрядом Небогатова состоялось 26 апреля 1905 года. Как писал Новиков-Прибой: «Россия отдала нам все, что могла. Слово осталось за 2-й эскадрой».

Собравшему вместе все свои силы адмиралу Рожественскому необходимо было принять стратегическое решение о том, каким путем идти во Владивосток. Верный себе, Зиновий Петрович не стал интересоваться мнением ни членов своего штаба, ни младших флагманов, и единолично решил идти кратчайшим путем через Корейский пролив. Ясно при этом осознавая, что в этом случае он точно встретит главные силы противника.

После войны командующий эскадрой объяснял, что выбора у него в общем-то и не было: запас топлива, имевшийся на кораблях не позволял им идти кружным путем, вдоль восточного побережья Японии без дополнительных угольных погрузок, которые затруднительно было бы проводить в сложных погодных условиях вне оборудованных баз.

Теперь вернемся к величине запасов угля, которую мы рассматривали несколько выше. Как уже было сказано, броненосцы типа «Бородино» способны были пройти с имевшимся усиленным запасом угля не менее 6000 километров. При этом весь путь от Шанхая до Владивостока вокруг Японских островов составил бы около 4500 километров. Броненосцы других типов и крейсера первого ранга обладали лучшей мореходностью и были более приспособлены к океанским плаваньям, поэтому им такая дистанция тоже была вполне по силам. Также не вызывали сомнений транспорты и вспомогательные крейсера. Миноносцы вполне могли проделать этот путь на буксирах. Слабым звеном в этой логической цепи были только легкие крейсера «Жемчуг», «Изумруд», «Алмаз» и «Светлана», а также броненосцы береговой обороны отряда Небогатова. Однако, принимая во внимание то, что эти корабли явно не были главной ударной силой эскадры, ими вполне можно было рискнуть.

Вполне вероятно, что если бы эскадра избрала для себя этот путь, то на подходе к Владивостоку её уже поджидали бы корабли адмирала Того. Однако в этом случае японцы, сознавая удаленность от собственных баз, вероятно, были бы более осторожны в бою. Нашим же морякам близость Владивостока должна была бы придать сил и уверенности в благополучном завершении плаванья. В общем, российская эскадра могла получить явное психологическое преимущество, чего, однако, не произошло по воле её командующего.

Итак, З.П.Рожественский решил идти кратчайшим путем через восточный рукав Корейского пролива. Какую же тактику избрал адмирал для совершения этого прорыва?

Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним состав подчиненной ему эскадры:

— эскадренные броненосцы типа «Бородино», 4 ед. («Орел», «Суворов», «Александр III», «Бородино»);

— броненосец-крейсер типа «Пересвет», 1 ед. («Ослябя»);

— броненосцы устаревших типов, 3 ед. («Сисой», «Наварин», «Николай I»);

— броненосные крейсера устаревших типов, 3 ед. («Нахимов», «Мономах», «Донской»);

— броненосцы береговой обороны, 3 ед. («Апраксин», «Сенявин», «Ушаков»);

— крейсера I ранга, 2 ед. («Олег», «Аврора»);

— крейсера II ранга, 4 ед. («Светлана», «Алмаз», «Жемчуг», «Изумруд»).

Кроме того, 9 миноносцев, 4 транспорта, 2 водоотливных парохода и 2 госпитальных судна.

Итого 37 судов.

Первое, что бросается в глаза, — это наличие в составе идущей на прорыв эскадры отряда небоевых судов.

Известно, что максимальная скорость соединения нескольких кораблей не может превышать максимальную скорость самого медленного из них, уменьшенную на 1 узел. Самые медленные транспорты в эскадре Рожественского имели максимальный ход порядка 10 узлов, поэтому все соединение могло двигаться не быстрее чем с 9-ти узловой скоростью.

Совершенно очевидно, что в этом случае японские отряды, двигавшиеся со скоростью 15-16 узлов, получали возможность маневрировать по отношению к нашей колонне так, чтобы занимать любое наиболее выгодное им положение. Что же заставило З.П.Рожественского взять с собой в прорыв транспорты, столь существенно замедлившие ход эскадры?

«Немалое затруднение создавалось … предупреждением Главного морского штаба: не обременять собою скудно снабженного и оборудованного Владивостокского порта и не рассчитывать на подвоз по сибирской дороге. С одной стороны, элементарные правила тактики предписывали идти в бой налегке и, уж конечно, не иметь при эскадре транспортов, стесняющих ее действия, с другой -- это любезное предостережение...».

Такое объяснение предложил автор книги «Расплата», капитан второго ранга Владимир Семенов.

Объяснение весьма неоднозначное, так как в основе его лежит предположение, что русские корабли в любом случае достигнут Владивостока и, действуя оттуда, могут испытывать нехватку угля и запасных частей.

На чем же основывалась эта парадоксальная уверенность в том, что прорыв состоится?

Вот ответ на этот вопрос, данный самим адмиралом Рожественским: «… по аналогии с боем 28 июля 1904 года имел основание считать возможным дойти до Владивостока с потерей нескольких судов…».

Рисунок 6. Броненосцы "Пересвет" и "Победа" Первой эскадры Тихого океана

По ряду причин корректность аналогии, предложенной Зиновием Петровичем, очень спорна.

Во-первых, в колонне русских кораблей, вышедших из Порт Артура во Владивосток, отсутствовали транспорты, которые могли бы сдерживать бы ее ход.

Во-вторых, механизмы прорывавшихся кораблей не были изношены, а экипажи — утомлены многомесячным переходом через три океана.

Благодаря этому, эскадра адмирала Витгефта могла развить ход до 14 узлов, что было лишь немногим меньше скорости японских кораблей. Поэтому последние вынуждены были вести бой на параллельных курсах, не занимая преимущественного положения по отношению к русской колонне.

Но главное даже не все эти оговорки, а то, что итог боя в Желтом море был для русской эскадры неблагоприятен. После выхода из строя флагманского броненосца «Цесаревич», она рассыпалась на осколки, не представлявшие собой значимой боевой силы: часть кораблей разрозненно вернулась в Порт Артур, другая часть — разоружилась в нейтральных портах, крейсер «Новик» прорвался к острову Сахалин, где был затоплен экипажем после боя с японскими крейсерами «Цусима» и «Читосе». Во Владивосток не дошел никто.

Тем не менее, адмирал Рожественский решил, что данный опыт можно, в целом, считать положительным, так как за время почти трехчасового боя ни один корабль не погиб, и что шансы на прорыв сквозь расположение главных сил противника есть.

Свою эскадру он организовал следующим образом.

Двенадцать броненосных кораблей он разделил на три отряда:

I — «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел».

II — «Ослябя», «Наварин», «Сисой», «Нахимов».

III — «Николай I», «Ушаков», «Сенявин», «Апраксин».

Возле «Суворова» также располагались легкие крейсера «Жемчуг» и «Изумруд», и четыре миноносца.

На флагманском корабле каждого отряда должен был находится адмирал — командующий отрядом: сам Рожественский — на «Суворове», Фелькерзам — на «Ослябе» и Небогатов — на «Николае».

За три дня до Цусимского боя контр-адмирал Фелькерзам скончался. Однако, из соображений секретности данная информация не разглашалась и не была сообщена даже контр-адмиралу Небогатову. Обязанности младшего флагмана перешли к командиру броненосца «Ослябя», капитану первого ранга Бэру.

В принципе, факт этот не имел никакого особенного значения для управления соединением, поскольку адмирал Рожественский не наделял своих помощников никакими дополнительными полномочиями, не позволял их отрядам предпринимать самостоятельные действия и не учитывал мнения других адмиралов при принятии решений о маршруте следования эскадры и времени ее выхода. Также Зиновий Петрович не посчитал необходимым обсудить с ними и план предстоящего боя, который сам же считал неизбежным.

Вместо этого было сообщено две директивы, который З.П.Рожественский, видимо, полагал исчерпывающими:

1. Эскадра будет следовать во Владивосток в строе кильватерной колонны.

2. При выбытии флагманского корабля, колонне надлежит продолжать движение за следующим мателотом, пока не будет сообщено, кому передано командование.

Отряду крейсеров под командованием контр-адмирала Энквиста вместе с пятью миноносцами было предписано держаться поблизости от транспортов и защищать их от крейсеров противника.

Транспортам же в случае начала боя с главными силами японцев надлежало отойти на расстояние около 5-ти миль и продолжать движение по ранее указанному курсу.

V. Вход эскадры в Корейский пролив. Завязка и общий ход Цусимского боя

Эскадра вошла в Корейский пролив в ночь с 13-ого на 14-ое мая 1905 года. По приказу командующего боевые корабли и транспорты шли с потушенными огнями, но госпитальные суда «Орел» и «Кострома» несли все положенные огни.

Благодаря этим огням, «Орел», а следом за ним и вся эскадра, были открыты японским вспомогательным крейсером, находившимся в сторожевой цепи, организованной адмиралом Того.

Таким образом, не был использован шанс на скрытное проникновение в пролив (чему благоприятствовали темнота и дымка над морем), что при удачном стечении обстоятельств могло позволить русским кораблям избежать боя и достичь Владивостока.

Впоследствии адмирал Рожественский показывал, что приказал госпитальным судам нести огни, так как этого требовали международные правила. Однако, в действительности таких требований не существовало и необходимости рисковать скрытностью местонахождения не было.

После восхода солнца русские суда обнаружили, что их сопровождает крейсер «Идзуми». Зиновий Петрович милостиво позволил ему следовать параллельным курсом (заодно сообщая данные о строе, курсе и скорости наших кораблей своему флагману), не давая приказ ни обстрелять его с броненосцев, ни отогнать крейсерам.

Позже к «Идзуми» присоединились еще несколько крейсеров.

В 12:05 эскадра легла на курс Норд-Ост 23⁰.

В 12:20, когда японские разведчики скрылись в туманной дымке, адмирал Рожественский отдал приказ 1-ому и 2-ому броненосным отрядам совершить последовательный поворот вправо на 8 румбов (т.е. на 90⁰). Как он объяснял на послевоенном следствии, замысел состоял в том, чтобы перестроить все броненосные отряды в общий фронт.

Оставим за скобками вопрос о том, в чем был смысл подобного перестроения, если бы удалось его завершить, и посмотрим, что было дальше.

Когда 1-ый броненосный отряд выполнил маневр, туман стал реже и японские крейсера снова стали видны. Не желая показывать свои перестроения неприятелю, командующий дал отменительный сигнал 2-ому броненосному отряду, а 1-ому отряду приказал еще раз совершить поворот на 8 румбов, но теперь уже влево.

Весьма характерно, что не было предпринято никаких попыток отогнать японские крейсера от эскадры на расстояние, с которого они не могли бы наблюдать наши перестроения, и все-таки завершить начатую эволюцию.

Итогом этих половинчатых маневров стало то, что 1-ый броненосный отряд оказался на курсе параллельном курсу всей эскадры в расстоянии 10-15 кабельтовых.

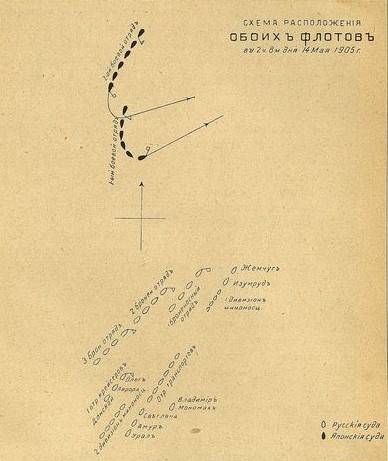

Рисунок 7. Схема расположения флотов перед началом сражения

Около 13:15 на встречном курсе показались основные силы Объединенного флота, состоявшие из шести броненосцев и шести броненосных крейсеров. Так как адмирал Рожественский сознательно не выставил впереди эскадры никакого боевого охранения, появление их было для командующего несколько неожиданным.

Понимая, что начинать бой в строю двух колонн совершенно невыгодно, З.П.Рожественский приказал 1-ому броненосному отряду увеличить ход до 11 узлов и совершить поворот влево, намереваясь снова поставить его во главе общей кильватерной колонны. При этом 2-ому броненосному отряду был дан приказ встать в кильватер 1-ому броненосному отряду.

Примерно в это же время адмирал Того приказал своим кораблям совершить поворот последовательно на 16 румбов с тем, чтобы лечь на курс, параллельный курсу нашей эскадры.

При совершении этого маневра все 12 кораблей японцев должны были в течение 15 минут проходить через одну определенную точку. Данную точку относительно легко было пристрелять с русских кораблей и, развив интенсивный огонь, нанести существенные повреждения врагу.

Рисунок 8. Схемы поворотов "последовательно" и "все вдруг"

Однако адмирал Рожественский принял иное решение: примерно в 13:47 над флагманом эскадры взвился сигнал «единица», что в соответствии с приказом №29 от 10 января 1905 года означало: «…указан номер неприятельского корабля по счету от головного… На этом номере следует по возможности сосредоточивать огонь…». Иными словами, адмирал Рожественский приказал стрелять не по хорошо просматриваемой со всех его броненосцев неподвижной точке поворота, а по флагману японцев — броненосцу «Микаса», который, выполнив поворот, стремительно уходил вперед, затрудняя пристрелку.

Из-за просчетов, допущенных при осуществлении маневра перестроения двух колонн в одну, головной корабль второго броненосного отряда — «Ослябя» — начал наседать на концевой корабль первого броненосного отряда — «Орел». Чтобы избежать столкновения, «Ослябя» даже отвернул в сторону и застопорил машины.

Японцы не замедлили воспользоваться ошибкой русского командования. Неприятельские броненосцы и крейсера, едва пройдя точку поворота, открывали ураганный огонь по практически неподвижному «Ослябе». В течение первых двадцати пяти минут боя корабль получил несколько обширных пробоин в слабозащищенной носовой оконечности и потерял больше половины артиллерии. После этого, объятый пожаром броненосец выкатился из строя и, спустя еще двадцать минут, затонул.

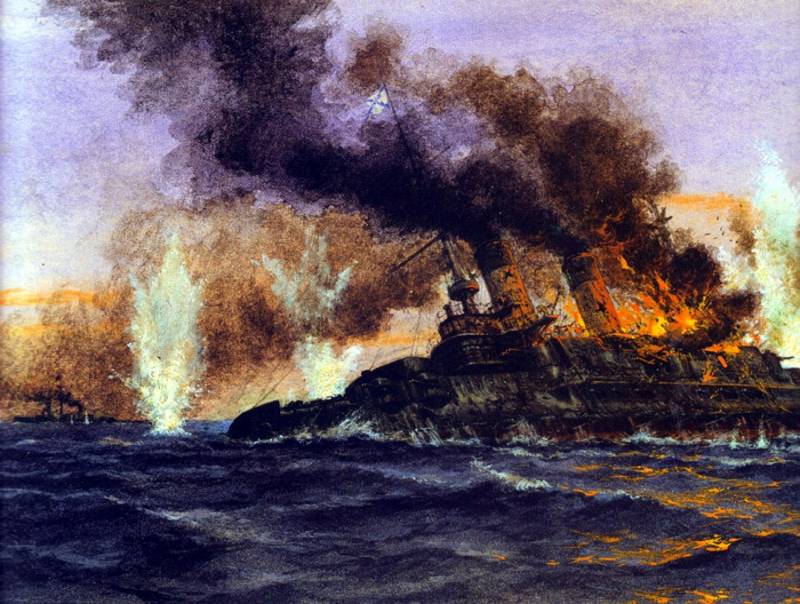

Примерно пятью минутами ранее находящийся под жестоким огнем четырех головных японских кораблей флагманский броненосец «Суворов» перестал слушаться руля и начал описывать циркуляцию вправо. Трубы и мачты его были сбиты, многие надстройки разрушены, а корпус представлял гигантский костер от носа до кормы.

Рисунок 9. ЭБР "Князь Суворов"

Адмирал Рожественский к этому времени уже получил несколько ранений и не мог отдавать приказы. Впрочем, возможность управлять действиями эскадры он утратил еще раньше — как только сгорели фалы его корабля, необходимые для подъема флажных сигналов.

Таким образом, уже через сорок минут после начала боя наша эскадра потеряла два из пяти лучших броненосцев, а также по сути лишилась управления.

Выполняя приказ командующего, после выхода из строя «Суворова» в течение нескольких часов строй русских кораблей попеременно возглавляли броненосцы «Император Александр III» и «Бородино». Дважды предпринимали они попытки, скрываясь за мглой тумана и дымом пожаров, проскочить на север, обрезав корму неприятельским судам. И оба раза противник успешно купировал эти попытки, умело маневрируя и используя превосходство в скорости. Раз за разом оставляя наши головные корабли на траверзе своих колонн, японцы обрушивались на них губительным продольным (анфиладным) огнем.

Лишенная возможности вести эффективную ответную стрельбу и не имеющая сколько-нибудь разумного плана действий, эскадра наша в это время по свидетельству японской стороны представляла собой «сбившиеся в кучу несколько судов».

Лишь около семи часов вечера контр-адмирал Небогатов принял командование. Подняв сигнал «Следовать за мной», он повел уцелевшие корабли по курсу Норд-Ост 23⁰.

В 19:30 после попадания нескольких мин Уайтхеда затонул броненосец «Суворов». Адмирала Рожественского на его борту уже не было — ранее он и его штаб были спасены миноносцем «Буйный» и позднее переданы на другой миноносец — «Бедовый».

Ночью с 14-ого на 15-ое мая русские корабли подверглись многочисленным минным атакам. Весьма показательно, что из четырех кораблей, побывавших под командованием адмирала Небогатова (броненосцы береговой обороны и «Николай I»), от этих атак не пострадал ни один. Из четырех же кораблей, экипажи которых обучал адмирал Рожественский, погибли три («Сисой Великий», «Наварин» и «Адмирал Нахимов»). Та же участь непременно постигла бы и четвертый корабль — «Орел», если бы в ходе дневного боя он не потерял все прожектора боевого освещения.

На следующий день около 16:30 миноносец «Бедовый» был настигнут миноносцем «Сазанами». Адмирал Рожественский и чины его штаба попали в японский плен.

После возвращения в Россию Зиновий Петрович был привлечен к суду и оправдан им, несмотря на признание за собой вины.

Рисунок 10. Адмирал Рожественский дает показания в суде

Умер адмирал в 1909 году. Могила на Тихвинском кладбище Санкт-Петербурга не сохранилась.

В заключение хотелось бы привести цитату из труда военно-исторической комиссии, изучавшей действия флота в ходе Русско-японской войны.

Информация