Примеры межнациональной розни на территории бывшего СССР

Говоря о межэтнической разобщенности, стоит обращать внимание на корни ее проявления. Возникает ли она на экономической почве или является инструментом возвышения одних политиков над другими. Национальный вопрос сегодня определяет зрелость общества. Если на территории государства появляется зерно расовой, национальной, конфессиональной розни, то это рано или поздно приведет, в лучшем случае, к смене руководства страны, в худшем случае – к ее дроблению, сопровождающемуся кровавой междоусобицей.

Говоря о межэтнической разобщенности, стоит обращать внимание на корни ее проявления. Возникает ли она на экономической почве или является инструментом возвышения одних политиков над другими. Национальный вопрос сегодня определяет зрелость общества. Если на территории государства появляется зерно расовой, национальной, конфессиональной розни, то это рано или поздно приведет, в лучшем случае, к смене руководства страны, в худшем случае – к ее дроблению, сопровождающемуся кровавой междоусобицей. На территории бывшего Советского Союза образовалось достаточное количество государств, в которых национальный вопрос всплывает на поверхность. Попытаемся разобраться, от чего же зависит рост межнационального напряжения в жизни современного общества. На этот счет существует несколько суждений, главное из которых говорит нам о том, что чем выше уровень благосостояния государства и чем выше уровень образованности, тем меньше шансов для культивирования межнациональной и межконфессиональной розни. С этим мнением отчасти можно согласиться, но, по всей видимости, как и в любом правиле, есть здесь и свои исключения. Продолжая рассматривать страны, образовавшиеся после распада СССР, достаточно взглянуть на Прибалтийские государства, где при относительно высоком уровне жизни и общественной культуры, остаются нерешенными национальные вопросы. При этом посыл на нагнетание разобщенности идет не от самого прибалтийского народа, а направляется сверху. Другими словами, государственные власти стараются сделать все, чтобы навсегда посеять рознь между литовцами, латышами и эстонцами с одной стороны и русскими, которых в одной только Латвии проживает до 27% от общей численности населения, с другой. Единственное, что нужно признать: межэтнические конфликты в Прибалтийских государствах редко переходят в «горячую» фазу. Дело либо в национальном менталитете литовцев, латышей и эстонцев, либо в том, что «ценности Евросоюза» здесь все-таки стоят выше национальных интересов, а потому ущемление прав и свобод национальных меньшинств прибалтийские власти просто и умело оформили на законодательном уровне. Пресловутое понятие «негражданин» сегодня является главным «достижением» прибалтийской демократии, которую вполне можно назвать этнократией, когда все законы принимаются только так называемой титульной нацией и для титульной нации. Разве это не один из тезисов идеологии фашизма, когда титульная нация определяет, как говорится, и бытие, и сознание.

Под тезис о проявлении межнациональной вражды, основывающийся на экономическом фундаменте, подпадает, к примеру, Киргизия. Казалось бы, что новый президент, получивший большинство голосов уже в первом туре выборов 1 декабря 2011 года, должен первым делом приступить к консолидации общества и решить межэтнические конфликты, которые будоражат республику в течение длительного периода времени. Однако у Атамбаева пока как-то не ладится ни внутри страны, ни за ее пределами. За три с небольшим месяца нахождения Алмазбека Атамбаева у руля Киргизского государства столкновения между отдельными национальными группами не только не прекратились, но даже, наоборот, усилились. Только в конце декабря 2011-го местным правоохранителям пришлось фиксировать с десяток стычек между представителями разных национальностей, проживающих в Киргизии. Среди прочих конфликтов можно назвать столкновение между киргизами и узбеками в Ошской области, когда сотрудники местного РОВД никак не могли утихомирить разбушевавшуюся толпу. Другой случай масштабных стычек произошел в теперь уже известном поселке Маевка, расположенном неподалеку от Бишкека. Сначала «бои без правил» вспыхнули между киргизами и выходцами с Кавказа, а затем в конфликт оказались втянутыми и русские жители поселка.

Конфликт перекинулся и на другие районы Киргизии. Инциденты, возникающие на национальной почве, стали проявляться по всей территории Кыргызстана: резня между киргизами и таджиками в селе Андарак, крупная драка с применением «орудий пролетариата» между киргизами и даргинцами в селе Жаны-Жер. Захлестнула Киргизию волна межнациональных столкновений и в 2012 году. Киргизский комитет по безопасности обнародовал шокирующие данные о том, что на территории страны практически на постоянной основе существуют около полутора сотен очагов межнациональных конфликтов, причем число это, самое печальное, не снижается. Глава ГНКБ Киргизии Шамиль Атаханов из обозначенного числа выделил 29 особо опасных конфликтных зон, большинство из которых располагаются на территории Баткенской области, где не прекращаются стычки между этническими узбеками и киргизами (каждый 7 житель области – узбек). В связи с фактическими обвинениями в свой адрес, глава администрации (губернатор) Баткенской области Арзыбек Бурханов поспешил заявить, что глупо искать виноватых в развязывании конфликтов в Киргизии, когда большинство граждан страны живут за чертой бедности. Действительно, уровень жизни в Киргизии сегодня крайне низкий. Показатель годового ВВП на душу населения Киргизии составляет не более 1000 долларов по оценкам МВФ и Всемирного банка. Местные органы учета дают цифру, немногим отличающуюся от указанного показателя. Экономика Киргизии сегодня находится на 135 месте в мире, «проигрывая» даже экономике такого государства как Папуа - Новая Гвинея. И это притом, что в Кыргызстане одна лишь туристическая сфера может приносить огромные доходы в местную казну.

Сегодня межнациональные проблемы Кыргызстана можно и нужно решать сугубо экономическими методами. Когда около 60% населения, по оценкам социологических прогнозов, не верят, что жизнь в ближайшее время повернется к лучшему, трудно решать межэтнические споры. Но и продолжать взирать на внутригосударственный раздор Атамбаеву нельзя, иначе его ждет участь предшественника Бакиева.

Нельзя сказать, что межнациональные конфликты не проявляются в России. Достаточно вспомнить пример с убийством футбольного болельщика, как становится ясно, что и российское общество испытывает болезненное состояние в плане попыток радикального решения межэтнических споров. Самое страшное заключается в том, что мы за последнее время привыкли идентифицировать преступников по их национальности. Пресловутая фраза «чеченские террористы» для мирных жителей Чеченской Республики звучит так же пугающе, как для нас «русские варвары» или «русские оккупанты». Иногда очень сложно, что называется, отделить мух от котлет. Сложно осознать, что свои убийцы, насильники, военные преступники и коррупционеры есть в каждой нации. И уж совершенно контрпродуктивно считать, что все проблемы того или иного города или поселка заключаются в миграционных потоках. Безусловно, проблема масштабного переселения имеет место быть, и открещиваться от нее бессмысленно, но переселение народов – это исторический процесс, который наблюдался во все времена. Свободное движение народов – это один из признаков цивилизации. Можно, конечно, воспользоваться новыми бетонными стенами и заборами с колючей проволокой, чтобы отделить национальные меньшинства и этнические группы, но разве это выход для современного государства.

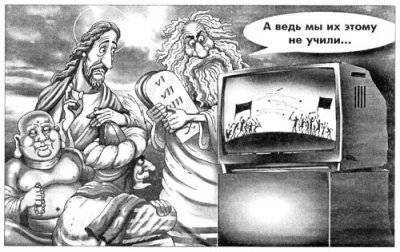

Выход, на самом деле, есть, и заключается он не только в росте благосостояния граждан наших стран и повышении образованности, но и в недопущении попыток поиска новых антигероев среди других народов. Конечно, созидать гораздо сложнее, чем разрушать и назидать, но именно в совместном созидании и кроется главное лекарство от межнациональной вражды.

Информация