На страже государственной безопасности. История Отдельного корпуса жандармов. Часть 4

Офицерский состав Корпуса (Отдельного корпуса) жандармов пополнялся переводом из войсковых частей: в корпус принимались офицеры, окончившие по 1-му разряду военные и юнкерские училища, прослужившие в строю не менее трех лет и выдержавшие особое испытание при штабе корпуса (сочинение на историческую тему и экзамен).

П. Г. Курлов отмечал, говоря о подготовке жандармского офицерства в начале XX века, что жандармские офицеры, вследствие отсутствия необходимого образования, учитывавшего реалии экономического и политического развития общества, не всегда должным образом ориентировались в усложнившейся обстановке. Недостаток образования пытались восполнить на подготовительных курсах - перед переводом офицера в корпус. Упор делался на общеобразовательные дисциплины.

Не принимались в состав Корпуса (Отдельного корпуса) офицеры, имевшие судимость или долги. Не могли стать жандармскими офицерами поляки-католики (или лица, женатые на католичках) и евреи (даже крещеные). Каждый офицер давал специальную подписку о том, что к тайным обществам, масонским ложам и прочим аналогичным организациям не принадлежал и в будущем принадлежать не будет.

Отношение общества к новому элитному соединению было неоднозначным.

С одной стороны, доверие монарха и проистекающая из него власть в сочетании с гораздо более высоким, чем в армии, жалованьем, увлекали в Корпус много офицеров. С другой стороны, в обществе утвердился взгляд на жандарма как на доносчика и шпиона, и случаи, когда приглашаемые в ряды ОКЖ офицеры отказывались от такой «постыдной» службы, также были нередки. В одной из модных пьес, шедших в Петербурге во время революции 1905 года, один из героев говорил другому: «Жандарм - это человек, занимающийся государственными делами по ночам».

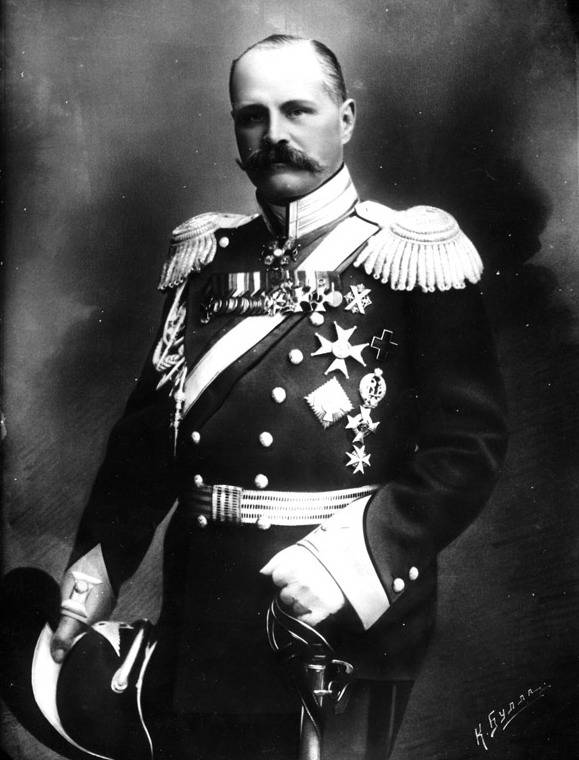

Государство стремилось повысить привлекательность службы в ОКЖ – посредством как материального, так и морального стимулирования. Командир корпуса генерал-майор В. Ф. Джунковский в своем первом приказе по ОКЖ от 06. 02. 1913 г. выразил надежду, что в среде офицеров корпуса он встретит присущие русскому офицерству дух взаимного доверия, товарищества и благородного прямодушия по отношению друг к другу, к начальникам, и к подчиненным.

11. Товарищ Министра внутренних дел, Командир ОКЖ Свиты ЕИВ генерал-майор В.Ф. Джунковский.

Исторически для Отдельного корпуса жандармов была характерна двойственность правового статуса. По строевой, инспекторской и хозяйственной части ОКЖ входил в систему Военного министерства. По наблюдательской части, проведению политического розыска, дознаний и другим полицейским и административным вопросам части и учреждения ОКЖ подчинялись Третьему Отделению (03. (15.) 06. 1826 г. – 06. (18.) 08. 1880 г.), а впоследствии Департаменту полиции МВД (06. (18.) 08. 1880 г. – 04. (17.) 03. 1917 г.).

Корпус был ключевым структурным звеном системы жандармерии Российской империи, но существовали и другие жандармские части и подразделения, административно в Корпус не входившие, но подчинявшиеся его командованию в оперативном отношении - жандармские полевые команды, переименованные позднее в полевые жандармские эскадроны. Они несли в войсках военно-полицейскую службу - как в военное, так и в мирное время.

Жандармский полк, сформированный из драгун, расформировывается, а лейб-гвардии Жандармский полуэскадрон преобразуется в гвардейский полевой Жандармский эскадрон. Последний вместе с появившимся в войсках армейским полевым Жандармским эскадроном был включен в состав полевой жандармерии, не подчиненной шефу ОКЖ и обслуживавшей в полицейском отношении войска. Всего существовало: 1 гвардейский и 6 армейских (в Вильно, Варшаве, Гельсингфорсе, Киеве, Одессе и Тифлисе) полевых жандармских эскадронов.

Эскадроны комплектовались грамотными и не скомпрометированными по службе унтер-офицерами и рядовыми из состава кавалерийских частей, которые отбыли не менее одного лагерного сбора в войсках. Полевые жандармские эскадроны подчинялись штабам соответствующих военных округов, гвардейский эскадрон впоследствии входил в состав Отдельного корпуса жандармов.

Император запретил секретную агентуру в воинских частях, считая достаточным наличие наблюдения со стороны военного начальства и полевых жандармских чинов. Служба полевых жандармских эскадронов носила военно-полицейский характер при войсках.

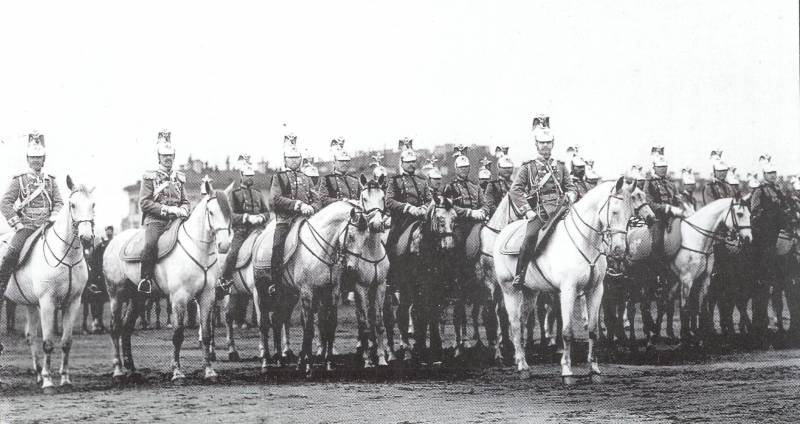

Гвардейский жандармский эскадрон, сформированный 27. 12. 1815 г., просуществовал до 1876 г., а затем был переформирован в кадровую команду. Но 12. 08. 1887 г. команда вновь становится эскадроном. Эскадрон участвовал в боевых походах, имел знаки отличия за Русско-турецкую войну 1877 - 1878 гг. Если по штату от 24. 06. 1816 г. в составе гвардейского жандармского полуэскадрона было 4 офицера, 10 унтер-офицеров, 2 трубача, 90 рядовых и 16 нестроевых, то по штату от 12. 08. 1887 г. гвардейский жандармский эскадрон включал в свой состав 4 офицеров, 30 унтер-офицеров, трубача, 10 пеших рядовых и 9 нестроевых.

12. Лейб-гвардии Жандармский полевой эскадрон во главе со своим командиром полковником (в августе 1913 г. произведен в генерал-майоры) С. Саханским. Петергоф, 1905 г.

Таким образом, в России наблюдается отделение жандармской полицейской организации от военно-полицейской.

Кроме того, в течение всей истории жандармских органов Российской империи наблюдался антагонизм строевой и полицейской (сыскной) составляющих Корпуса (Отдельного корпуса) жандармов. В 1-й половине XIX века антагонизм не был столь явным, но затем усилился. Офицер корпуса вспоминал применительно к началу XX века, что в жандармском штабе царила обычная военная дисциплина (и отношение штабного начальства к офицерам розыска и к Департаменту полиции было принципиально холодным и отчужденным), а в Департаменте полиции – обстановка бюрократическая. Особенно это было заметно, когда командир ОКЖ одновременно не являлся и товарищем министра внутренних дел.

О том, какое практическое значение имел двойственный статус жандармских структур, дают представление слова П. Г. Курлова о ситуации, сложившейся в Привислинском крае, где жандармские офицеры-розыскники подчинялись не только товарищу министра внутренних дел - командиру корпуса, но и (по полицейской части) помощнику Варшавского генерал-губернатора. Последний, хоть и являлся по закону офицером ОКЖ, но из-за почти независимого статуса, занимаемого генерал-губернатором этого края, мог, пользуясь своим личным влиянием на последнего, иногда проводить в жизнь решения, не соответствующие директивам центральной власти.

Работа частей и учреждений ОКЖ после начала Первой мировой войны стала очень напряженной. Проведение всеобщей мобилизации требовало наличия усиленного контроля для обеспечения надлежащего порядка во время сбора призывников и их доставки в войска. Усилилась и работа на железных дорогах – жандармские органы выявляли иностранную агентуру и пресекали утечку за рубеж стратегических материалов и ценностей. Повышенное внимание уделялось и проводившим в военное время подрывную деятельность и антиправительственную агитацию социалистическим партиям.

Парадоксально, но в ноябре 1914 г. командир ОКЖ генерал-майор В. Ф. Джунковский вступил в полемику с министром юстиции И. Г. Щегловитовым на предмет того, каким судом - военным или гражданским - судить большевиков-депутатов Государственной Думы. Министр юстиции настаивал на военном суде, а командир Отдельного корпуса жандармов (!) стоял за гражданский. Поддержка со стороны Верховного главнокомандующего Действующей армией великого князя Николая Николаевича обеспечила В. Ф. Джунковскому победу.

Жандармские органы выполняли во время войны и контрразведывательные функции. Была налажена агентурная работа в прифронтовых и приграничных местностях, на завоеванных у противника территориях, а также в тылу врага. Донесения секретных агентов позволяли увидеть как экономическое состояние Германии и Австро-Венгрии, так и общественно-политические настроения на завоеванных территориях. Обеспечивали жандармские органы и эвакуационные задачи, самой известной из которых была эвакуация Варшавы летом 1915 г.

Командир ОКЖ сопровождал императора во всех поездках последнего по стране. Так, В. Ф. Джунковский посещал вместе с ним неоднократно Действующую армию, а также Одессу, Киев, Екатеринослав, Полтаву, Николаев, прифронтовые города - Перемышль и Львов, оборонные предприятия – Брянский, Путиловский и Тульский заводы, лазареты и госпитали.

13. Начальник императорской дворцовой Охраны полковник ОКЖ А. И. Спиридович.

13. Начальник императорской дворцовой Охраны полковник ОКЖ А. И. Спиридович.Сразу же после Февральского переворота 1917 г., 04. (17.) 03. 1917 г. Временное правительство принимает решение об упразднении как охранных отделений, так и Отдельного корпуса жандармов (в том числе и ЖПУЖД).

07. 03. 1917 г. Временное правительство распорядилось арестовать начальника Штаба ОКЖ генерал-майора В. П. Никольского и чинов Штаба. Департамент полиции, охранные отделения и ОКЖ стали объектом самого пристального внимания прессы и «передовой общественности». Все стремились изловить жандармов и сотрудников «охранки», пресса посвящала этой теме целые столбцы и даже издания, а всевозможные ораторы только тем и занимались, что громили в своих речах полицию и «охранников». Давние счеты с политическим розыском были сведены, но попутно был разрушен аппарат военной разведки и контрразведки – уничтожением информационных баз и арестом серьезных разведчиков и контрразведчиков.

19-го марта решение правительства о расформировании ОКЖ, (включая ЖПУЖД) было опубликовано. Согласно ему Отдельный корпус упразднялся, а его чины, кроме тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не могли состоять на действительной службе, определялись в ряды вооруженных сил. Остальные увольнялись в отставку на общих основаниях. Дела, архивы и переписка Штаба и Главного управления ОКЖ передавались в Главный штаб Военного министерства, а аналогичные материалы охранных отделений, губернских, областных и городских жандармских управлений, розыскных пунктов, ЖПУЖД и их отделений, касающиеся хозяйственной и строевой части передавались уездным воинским начальникам, материалы политического и уголовного характера передавались прокурорам окружных судов, а дела о шпионаже - штабам военных округов.

И хотя Февральский переворот упразднил ОКЖ, многие бывшие жандармские офицеры и генералы приняли присягу на верность новому строю, а Временное правительство освободило всех арестованных жандармских офицеров. Чрезвычайная комиссия Временного правительства пыталась построить обвинение против высших руководителей Отдельного корпуса, но это дело не было доведено до конца.

Как писал генерал-майор Отдельного корпуса жандармов П. П. Заварзин, роль чинов ОКЖ была значительно меньше той, которая им приписывалась - какой-либо злой воли и злоупотреблений со стороны руководства розыскных учреждений не констатировала даже следственная комиссия Временного Правительства. Комиссия несколько месяцев изучала агентурные и другие материалы, находившиеся как в Департаменте полиции, так и в подчиненных ему органах, и при всем желании не смогла найти никаких улик, которые могли стать основанием для привлечения к судебной либо иной ответственности кого-либо из офицерского состава ОКЖ. Причем это обстоятельство было настолько веским, что вопрос об обвинении розыскных органов Корпуса в каких-либо правонарушениях оказался раз и навсегда снят.

Освобожденные из-под стражи после Февраля 1917 г. жандармские чины впоследствии приняли деятельное участие в антибольшевистском движении. Жандармские офицеры и генералы заняли посты в белогвардейских контрразведках и особых отделах и часто играли видную роль при белых правительствах (Е. К. Климович, А. И. Спиридович, П. П. Заварзин и др.).

А создание Отдельного корпуса жандармов стало важной организационной вехой и бесценным опытом практической работы в истории отечественных органов государственной безопасности.

Информация