Немного о революциях: современные теории социальных революций

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем…

(«Интернационал», А.Я. Коц)

Мы продолжаем публикацию материалов к.и.н., доцента О.В. Милаевой, посвященных теме приближающегося юбилея Октябрьской революции. Принцип такой: она пишет, я ее материалы редактирую. Соответственно она публикуется «у меня», я – у нее, и таким образом мы в целом охватываем значительное информационное пространство.

В.О. Шпаковский

На рубеже XX - XXI веков в научной социологической и политической мысли вновь возник интерес к разработке теории революции и революционного процесса. На протяжении XX века теория революции развивалась как экономическая и политическая теория, ее изучали с точки зрения психологии вождей и психологии масс, с точки зрения рационального или иррационального выбора, изучали структуралисты и теоретики депривации, в рамках неомарксизма и элитаристских теорий, в теории революций и государственных распадов…

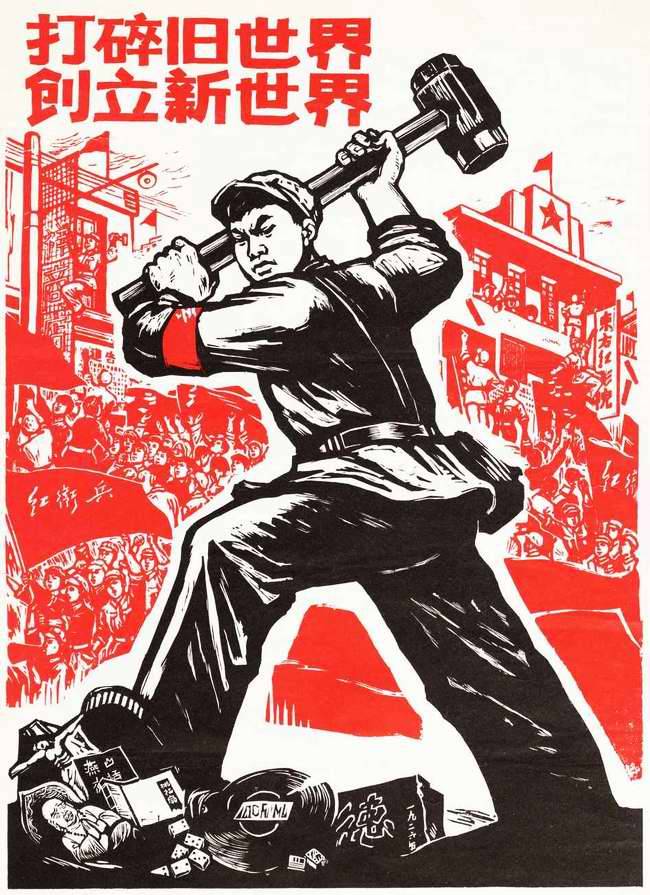

Рис. 1. «Мы разрушаем границы между странами». СССР, 1920-е гг.

Следует констатировать, что теоретизация в настоящий момент в этом отношении отсутствует. Основы современной теории осмысления революций уже были сформулированы на протяжении трех поколений теоретиков изучения революционных процессов. Сегодня же ожидается появление четвертого поколения теории революции, как сформулировал это американский социолог и политолог Д. Голдстоун. Под его руководством проводились масштабные коллективные исследования внутрисоциальных конфликтов и стабильности в рамках глобальных исследований на базе ситуационного и количественного анализа в 1980-90-х годах. В той же связи стоит упомянуть и исследования революционных процессов и социальных угроз в странах третьего мира (Латинская Америка) Д. Форана, Т.П. Уикхэма-Краули, Д. Гудвина и др.

Вопросы, которые ставили перед собой исследователи, можно сформулировать так: закончилась ли эпоха революций? Если да, то почему? И главное: что же все-таки служит причиной революций?

Действительно ли в эпоху глобализации в социальной сфере характерна консервативная тенденция и неолиберальная экономика не имеет альтернативы, как утверждала Маргарет Тэтчер?

Выводы же ученых не столь однозначны. Так, в конце 1990-х этот вопрос обсуждался применительно к странам, наиболее уязвимым для революционных взрывов и научное сообщество пришло к прямо противоположным выводам. Так, Джефф Гудвин, известный профессор социологии университета Нью-Йорка, утверждал, что на примере стран Латинской Америки можно говорить об уменьшении почвы для резких революционных конфликтов. А не смену им должны будут прийти другие прогрессивные общественные движения, роль которых будет возрастать постепенно (феминизм, этнические движения, религиозные, меньшинств и пр.)

Его оппонент - Эрик Сэлбин - известный своей информационно-пропагандистской деятельностью, высказывал другую точку зрения: глобальный разрыв между имущими и неимущими не уменьшится, развитие неолиберализма не в состоянии этот разрыв выровнять, поэтому революции неизбежны и весьма вероятны в будущем. Тем более, если брать и культурологический контекст, то революция, особенно для стран третьего мира, с ее акцентом на сопротивление и обновленческой доминантой, всегда означает новое начало, вдохновляет людей, омолаживает культуру. Она сама по себе для нации является неким магическим действием по возрождению и самоочищению.

С таким утверждением соглашался частично и Джон Форан, профессор социологии университета Санта Барбары, который на рубеже XX – XXI веков занимался компаративными исследованиями революций. Именно ему принадлежит обоснование концепции постмодерновых революций, и прежде всего он отказывается от тезиса о конце революций. Он утверждает, что закончилась эпоха модерновых революций, основанных на классовом подходе. Теперь революционные процессы связаны с идентификацией общественных групп, исходя из других критериев – гендерных, культурных, этнических, религиозных и пр. Понимание класса и идентификации с ним заменяется поиском идентичности «связанной с тем способом, каким люди причисляют или ассоциируют себя с прочими, формируя социальные группы или коллективы». Основное отличие здесь заключено в том, что класс – это объективная социальная структура, а идентичность – искусственный конструкт, имеет отношение к дискурсивным практикам и культурно конструируется.

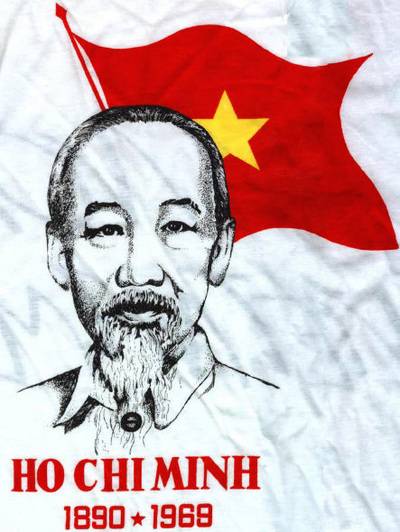

Рис.2. «Разрушим старый мир и построим новый». Китай, 1960-е гг.

Возражает он и сторонникам глобализма, утверждавшим, что революция, как борьба за власть в государстве, тоже теряет смысл, поскольку в глобализующемся мире сами государства теряют власть, мировые денежные потоки, потоки власти и информации обходят и минуют национальные государства, растворяя власть последних. Он считает, что в новом мире эта борьба будет также актуальна, но станет борьбой за идентичность и против инструментальной рациональности и «авторитарных характеристик модерна».

Относительно важности идентичности и идентификации с группой и ее роли в протестных движениях уместно вспомнить уже давно разработанную теорию моделей рационального выбора. Исследователи указывали на то, что индивидуумы, участвующие в восстаниях и протестных движениях, приобретают мотивацию, «рекрутируются и получают санкцию через уже существующие общины, к которым они принадлежат, но пробуждение специфически оппозиционной групповой идентичности зависит от действий революционных активистов и государства».

Упрочение оппозиционных убеждений в сознании индивидуумов, позволяющее сформировать оппозиционную идентичность взамен социальной, национальной, государственной и т.п. достигается за счёт ряда факторов. Среди них исследователи выделяют веру в эффективность протеста, которая подкрепляется частными победами и приобретениями революционной группы, несправедливость со стороны государства, свидетельства его слабости. Модели рационального выбора дают дальнейшее подтверждение этим выводам: нет противоречия с фактом коллективных действий; наоборот, анализ рационального выбора вместе с другими подходами используется для выявления процессов, посредством которых коллективные действия решают свои задачи, и общих характеристик таких решений. В основе всех этих решений лежат санкционирование и групповая идентификация.

Модели рационального выбора объясняют и эскалацию революционной мобилизации. К ней приводят уверенность в относительной слабости режима и наличие других групп и индивидов, поддерживающих протестные действия. Информационное воздействие в этом случае имеет значение и является катализатором для тех групп, которые уже имели внутреннюю убеждённость в несправедливости существующего социально-государственного устройства, а солидарность с аналогичными по взглядам группами позволяет получить уверенность в своей силе и способности переломить неудовлетворительную ситуацию. Таким образом создаётся «эффект прицепа»: всё новые и новые группы принимают участие в действиях, момент для которых кажется все более благоприятным.

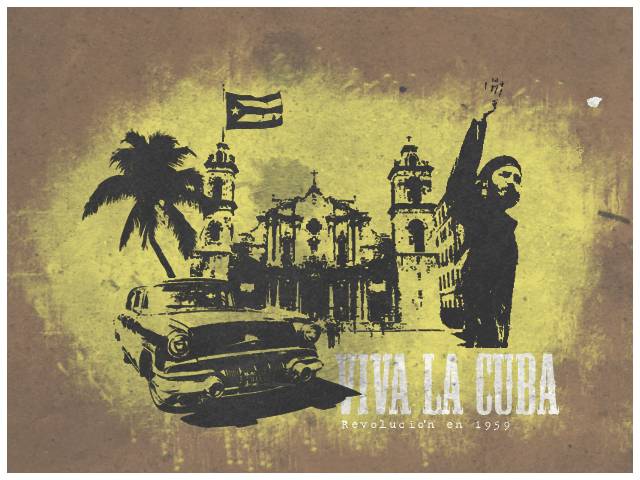

Рис. 3. Вьетнам - Хо Ши Мин (агитационный плакат). Вьетнам, 1960-е гг.

В целом, ученые приходят к выводу, что революционный процесс неизбежен. Поскольку его основа – социальное и экономическое неравенство между классами и группами в государстве, шире и в глобальном контексте социальное неравенство между странами Севера (наиболее благополучные и богатые страны) и Юга (бедные и социально нестабильные страны) никуда не исчезло, а продолжает только углубляться.

Отметим, что революционный процесс в конце XX века пытались изучать и методами точных наук. Особенно с конца 1980-90-х годов в связи с развитием информационных технологий и программирования оживились количественные исследования революций с применением методов математического моделирования, но уже не на базе исторического материала, а на базе текущих политических событий. С этой целью применялся статистический анализ больших чисел, впоследствии – алгебра логики. Эти методы позволяют дать формальное описание логической стороны процессов. Алгебра логики имеет дело с логическими переменными, которые могут принимать только два значения: «да» или «нет»/«истина» или «ложь». Как бы ни была сложна логическая связь между логической функцией и её аргументами, эту связь всегда можно представить в виде совокупности трёх простейших логических операций: НЕ, И, ИЛИ. Этот набор называют булевским базисом. При моделировании учитывается специфика каждой из анализируемых ситуаций и допускаются разнообразные конфигурации независимых переменных. После этого с помощью тех или иных алгоритмов вычисляется минимальный набор или наборы переменных, которые характеризуют конкретные результаты (в нашем случае – революционных процессов). При этом интерес к классическим революциям, причинно-следственным связям и следствиям снижается.

В 1990-е годы методом регрессивного анализа изучались социальные конфликты (гражданские войны и повстанческие движения) периода 1960-1990-х годов на территории Африканского региона. В качестве примера можно привести исследования оксфордских и аналогичные исследования стэнфордских учёных. Обратим внимание на то, что основными элементами гипотезы, проверяемой независимо друг от друга всеми исследователями, являлись следующие:

1. наличие связи между нарастанием количества гражданских войн и периодом окончания «холодной войны» и порождёнными ею изменениями в международной системе;

2. наличие связи между нарастанием количества гражданских войн и этническим и религиозным составом населения;

3. наличие связи между нарастанием количества гражданских войн и существованием в государстве жёсткого политического режима, проводящего политику дискриминации в отношении отдельных этнических и религиозных групп.

Подтверждения в этих аспектах гипотеза не нашла. Исследователи приходят к выводу, что такие факторы, как религиозные и этнические различия, не являются глубинной причиной перманентных социальных конфликтов (косвенное подтверждение это находит и в работах С. Олзак, которая изучала влияние расовых и этнических различий на эскалацию социальных конфликтов на американском материале).

Не является ею, по результатам проводимых исследований, и дестабилизация политических режимов со стороны международных акторов. Политические действия государственных институтов, их режимные особенности и действия также не есть первопричина радикализации социальных отношений. Время протекания, набор участников и их эпизодические действия не влияют на причины зарождения социальных конфликтов. Все эти параметры имеют значение как условия протекания конфликта, определяют его особенности, но не более.

Но что тогда?

Вернемся почти на 150 лет назад. Стоит вспомнить взаимодействие в процессе общественного развития базиса и надстройки в рамках марксистской концепции. Надстройка: государственные институты, идеология, религия, право и пр. Базис: экономическое развитие и возникающие при этом отношения и их следствия. Диалектика, как известно, такова, что базисные отношения определяют конфигурацию надстройки, но не наоборот.

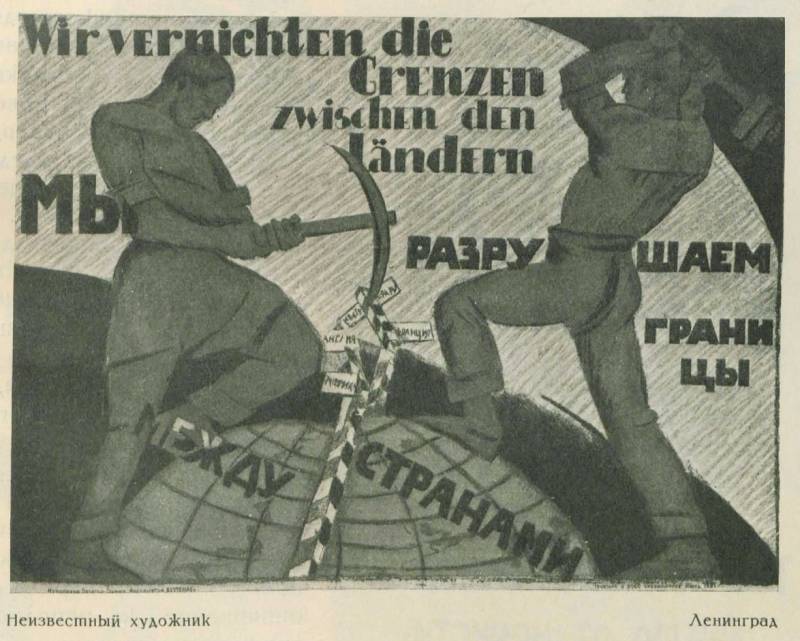

Можно также назвать и пять взаимосвязанных причинных факторов, выработанные Д. Фораном, которые должны совпасть, чтобы произвести революционный взрыв: 1) зависимость развития государства от внешней конъюнктуры развития; 2) изоляционистская политика государства; 3) наличие мощных структур сопротивления, выработанных в рамках культуры общества; 4) экономический спад или стагнация в течение длительного времени, и 5) мир - системного открытия (пусть до внешнего управления). Объединение в одном времени и пространстве всех пяти факторов приводит к образованию широких революционных коалиций, которые, как правило, добиваются успеха в обретении власти. Примером тому может служить Мексика, Китай, Куба, Иран, Никарагуа, Алжир, Вьетнам, Зимбабве, Ангола и Мозамбик. При неполном совпадении достижения революции сходят на нет или предвосхищают контрреволюцию. Примером того может служить Гватемала, Боливия, Чили и Гренада.

Рис. 4. «Да здравствует Куба!». Куба, 1959.

К чему же в итоге привел ученых независимый математический анализ? А вывод все тот же: основными факторами влияния на формирование и эскалацию социальных конфликтов являются слабое развитие экономики или застой в экономике, порождающий негативные социальные последствия; низкий доход на душу населения, высокий уровень социального неравенства. Выявлена также следующая закономерность: возрастание агрессивности политической борьбы, социальной дестабилизации и радикализации по мере развития свободной экономической конкуренции. Исторически это вполне подтверждаемо: тысячелетия отсутствия экономической конкуренции при разных формациях минимизировали социальные революции и конфликты. Время их нарастания относится как раз к периоду формирования капиталистических отношений, а пик наступает при «развитом капитализме», основа которого, как известно, – свободная конкуренция.

«Ни одной общепризнанной теории четвёртого поколения ещё не создано, но контуры такой теории ясны. Стабильность режима в ней будет рассматриваться как неочевидное состояние и существенное внимание будет уделено условиям существования режимов в течение длительного времени; важное место займут вопросы идентичности и идеологии, гендерных проблем, связей и лидерства; революционные процессы и последствия будут рассматриваться как итог взаимодействия многочисленных сил. Что ещё более важно, не исключено, что в теориях четвёртого поколения будут сочетаться результаты ситуационных исследований, модели рационального выбора и анализ количественных данных, а обобщение этих теорий позволит охватить такие ситуации и события, о которых даже не упоминалось в теориях революции прошлых поколений».

Информация