Бедность русских крестьян: миф русофобов?

Начнем с того, что миф о вековой бедности и отсталости русского народа с удовольствием воспроизводился и тиражировался на протяжении веков ненавистниками российского государства самых разных политических убеждений. Мы встречаем разные интерпретации этого мифа в статьях дореволюционных либералов и социалистов, в нацистской пропаганде, в сочинениях западных историков и «советологов», в умозаключениях современных либералов и, наконец, в тенденциозных украинских агитках. Конечно, все перечисленные группы авторов и распространителей этого мифа имели или имеют собственные, часто не пересекающиеся интересы. Одним было важно с его помощью низвергнуть монархию, другим — подчеркнуть якобы изначальную «дикость» русского народа, третьи использовали его для утверждения некоей идеальной модели развития российского государства. В любом случае, этот миф часто опирался на всевозможные непроверенные утверждения и умозаключения.

Огромная территория и колоссальные климатические, географические, экономические отличия российских регионов на всем протяжении отечественной истории обуславливали совершенно разный уровень развития сельского хозяйства, разную материальную обеспеченность и бытовой комфорт российских крестьян. Для начала, кстати, нужно определиться, что понимать в целом под крестьянством — сословие в дореволюционном смысле или, с точки зрения более современного подхода, группы людей, занятые в сельском хозяйстве — земледелии, животноводстве, рыбной ловле и т.д. В последнем случае различия между крестьянами дореволюционной России еще более велики. Псковщина и Кубань, Поморье и Дон, Урал и Сибирь — везде жили русские крестьяне, а также земледельцы, скотоводы, охотники и рыбаки других народов России. И их положение отличалось, в том числе, и пропорционально географическим особенностям. На Псковщине и на Кубани сельское хозяйство имеет разные возможности для своего развития, как и в других регионах России. Это надо понимать, рассматривая жизнь и благосостояние русского крестьянства.

Но углубимся в историю и начнем рассматривать жизнь русского крестьянства еще в допетровской России. В те далекие века крестьяне везде жили безрадостно. В странах Западной Европы их положение было далеко не столь успешным, как теперь пытаются представить его «западники». Конечно, безусловным прогрессом ряда европейских стран по сравнению с Россией стало постепенное разрушение феодальных отношений в деревне с последующим освобождением крестьянства от феодальных повинностей. В Англии, Голландии, ряде других стран Европы бурно развивалась мануфактурная промышленность, что требовало все новых и новых рабочих рук. С другой стороны, аграрные преобразования способствовали оттоку населения из деревень в города. Не от хорошей жизни английские крестьяне из родных деревень устремлялись в поисках пропитания в города, где в лучшем случае их ждал тяжелый труд на фабриках, а в худшем — положение безработного и бездомного маргинала со всеми вытекающими последствиями, вплоть до смертной казни по тогдашним британским законам. С активизацией освоения заморских территорий в Новом свете, в Африке, Азии тысячи европейских крестьян устремились туда в поисках лучшей жизни, не страшась возможной гибели во время длительных морских путешествий, соседства с опасными племенами, смерти от болезней в непривычном климате. Далеко не все из переселенцев были прирожденными авантюристами, просто жизнь в Европе была такой, что «выталкивала» тех, кому ничего не светило на родине, за море — на поиски лучшей доли.

Наиболее тяжелым было положение крестьянства в Южной и Северной Европе. В Италии, Испании, Португалии феодальные порядки сохранялись в незыблемом состоянии, крестьяне продолжали подвергаться эксплуатации и часто становились жертвами произвола помещиков. В Скандинавии, ввиду климатических условий, крестьяне жили очень бедно. Не менее тяжелой была жизнь и ирландских крестьян. А что было в то время в России? Никто не скажет лучше современников.

В 1659 году в Россию прибыл 42-летний католический миссионер Юрий Крижанич. Хорват по происхождению, он получил образование сначала в Загребе, затем в Австрии и Италии, много путешествовал. В конце концов, Крижанич пришел к экуменическим взглядам и утверждал необходимость единой христовой церкви католиков и православных. Но такие взгляды были негативно восприняты российскими властями и в 1661 году арестованного Крижанича сослали в Тобольск. Там он провел долгих пятнадцать лет, написав за это время несколько очень интересных работ. Проехавшему практически через всю тогдашнюю Россию Крижаничу удалось очень плотно познакомиться с жизнью русского народа — как дворян и духовенства, так и крестьянства. В то же время, настрадавшегося от российских властей Крижанича сложно обвинить в пророссийской тенденциозности — он писал то, что считал нужным написать, и излагал собственное видение жизни в России.

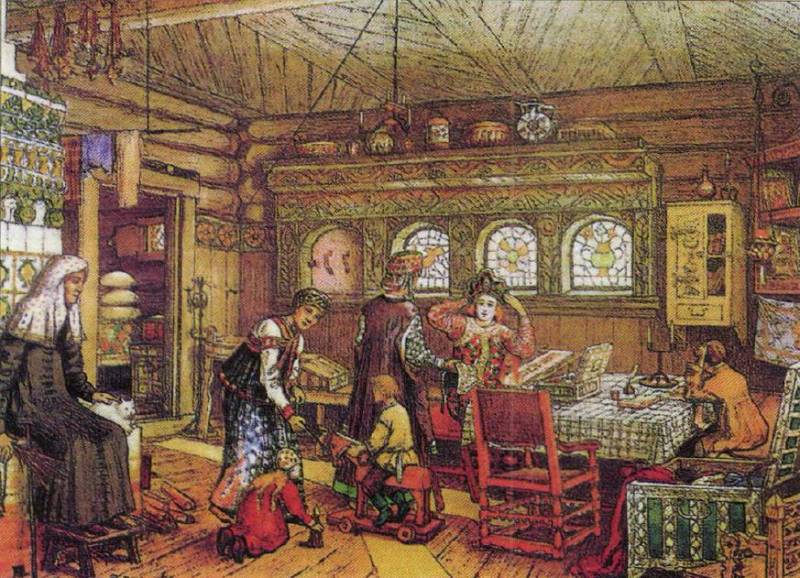

В 1659 году в Россию прибыл 42-летний католический миссионер Юрий Крижанич. Хорват по происхождению, он получил образование сначала в Загребе, затем в Австрии и Италии, много путешествовал. В конце концов, Крижанич пришел к экуменическим взглядам и утверждал необходимость единой христовой церкви католиков и православных. Но такие взгляды были негативно восприняты российскими властями и в 1661 году арестованного Крижанича сослали в Тобольск. Там он провел долгих пятнадцать лет, написав за это время несколько очень интересных работ. Проехавшему практически через всю тогдашнюю Россию Крижаничу удалось очень плотно познакомиться с жизнью русского народа — как дворян и духовенства, так и крестьянства. В то же время, настрадавшегося от российских властей Крижанича сложно обвинить в пророссийской тенденциозности — он писал то, что считал нужным написать, и излагал собственное видение жизни в России. Например, Крижанича очень возмущала показная роскошь русских людей, не принадлежащих к высшим сословиям. Он отмечал, что «люди даже низшего сословия подбивают соболями целые шапки и целые шубы... а что можно выдумать нелепее того, что даже чёрные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом?..». При этом, сравнивая Русь с Европой, Крижанич возмущенно подчеркивал, что в европейских странах нигде нет «такого безобразия». Он связывал это с большой урожайностью русских земель по сравнению с Польшей, Литвой и Швецией и в целом с лучшими условиями жизни.

Однако, Крижанича сложно упрекнуть в чрезмерной идеализации русского бытия, поскольку в целом он относился к русскому и другим славянским народам довольно критически и все время норовил подчеркнуть их отличия в худшую сторону от европейцев. К этим отличиям Крижанич относил мотовство, простоту, чистосердечность славян по сравнению с рационализмом и расчетливостью, изворотливостью и умом европейцев. Обращал внимание Крижанич и на большую склонность европейцев к производственной деятельности, чему немало способствовал их пуританский рационализм. Русский, славянский мир и Запад у Крижанича — две совершенно разные цивилизационные общности. В ХХ веке выдающийся русский философ и социолог Александр Зиновьев говорил о «западнизме» как особом типе развития общества. Спустя столетия он подмечал часто те же отличия западного и русского менталитетов, о которых в свое время писал Крижанич.

Крижанич, кстати, был далеко не единственным иноземным путешественником, описывавшим благополучную и сытую жизнь русского народа в сравнении с жителями других стран. Например, немец Адам Олеарий, побывавший в России в качестве секретаря посольства шлезвиг-голштинского герцога в 1633-1636 гг., также отмечал в своих путевых записках дешевизну продовольствия на Руси. Оставленные Олеарием воспоминания свидетельствуют о достаточно благополучной жизни простых русских крестьян, по крайней мере, если судить по тем бытовым сценам, свидетелем которых он становился в пути. В то же время, Олеарий отмечал простоту и дешевизну повседневной жизни русских людей. Хотя пищи в России вдоволь, у большинства простых людей мало домашней утвари.

Конечно, Петровские реформы и многочисленные войны, которые вела Российская империя на протяжении XVIII века, отразились на положении русского простого люда. К концу XVIII века в России уже начинают распространяться идеи философов Просвещения, которые способствуют формированию у части русской элиты негативного отношения к существующим социальным и политическим порядкам. Главным объектом критики становится крепостничество. Однако тогда критиковали крепостничество, прежде всего, из гуманистических соображений, не как устаревшую форму социально-экономической организации, а как бесчеловечное «рабство» крестьян.

Шарль-Жильбер Ромм прожил в России семь лет — с 1779 по 1786 годы, работая учителем и воспитателем графа Павла Александровича Строганова. В одном из своих писем образованный француз, кстати, принявший затем активное участие в Великой Французской революции, писал своему товарищу, что в России «крестьянин считается рабом, поскольку господин может его продать». Но при этом, отмечал Ромм, положение русских крестьян — «рабов» в целом лучше, чем положение французских «свободных» крестьян, поскольку в России каждый крестьянин имеет земли больше, чем в состоянии обработать физически. Поэтому нормальные трудолюбивые и смекалистые крестьяне живут в относительном достатке.

О том, что быт русских крестьян в выгодную сторону отличался от быта их европейских «коллег», отмечали многие западные путешественники и в XIX веке. Например, английский путешественник, Роберт Бремнер писал, что в некоторых областях Шотландии крестьяне живут в таких помещениях, которые в России сочли бы негодными даже для домашней скотины. О бедности ирландских крестьян на фоне русского крестьянства писал и другой британский путешественник — Джон Кокрейн, посетивший Россию в 1824 году. Их заметкам вполне можно верить, поскольку в большинстве европейских стран и в XIX веке крестьянское население жило в глубокой бедности. Массовый исход британцев, а затем и представителей других европейских народов в Северную Америку — типичное тому подтверждение.

Конечно, и жизнь русского крестьянина была тяжела, в неурожайные годы и голодна, но в то время это никого не удивляло.

Стремительно стало ухудшаться положение крестьянства как раз во второй половине XIX века и особенно в начале ХХ века, что было связано с прогрессирующим социальным расслоением русской деревни, высокой рождаемостью и недостатком земель в Центральной России. С целью улучшить положение крестьян и обеспечить их землей и были задуманы программы по освоению огромных территорий Сибири и Дальнего Востока, куда планировалось переселить большое количество крестьян из губерний Центральной России (и эта программа начала реализовываться при Петре Столыпине, как бы к нему не относились впоследствии).

В наиболее тяжелом положении оказывались те крестьяне, которые перебирались в поисках лучшей жизни в города. О безрадостной жизни обитателей трущоб повествуют Владимир Гиляровский, Максим Горький, Алексей Свирский и многие другие видные представители русской литературы. «Дно» города формировалось в результате разрушения привычного уклада жизни крестьянской общины. Хотя в маргинальные слои населения русских городов вливались представители самых разных сословий, формировало их крестьянство, точнее его беднейшая часть, выходцы из которой на рубеже XIX-ХХ вв. в массе переселялись в города.

Учитывая огромную численность крестьянского населения, в большинстве своем малограмотного и не имевшего рабочей квалификации, в России сохранялись низкие расценки на неквалифицированный труд. Плохо жилось неквалифицированным рабочим, тогда как мастера получали вполне прожиточные деньги. Например, токари, слесари, бригадиры получали в начале ХХ века в среднем от 50 до 80 рублей в месяц. Для сравнения — килограмм говядины стоил 45 копеек, а неплохой костюм — 8 рублей. На гораздо меньшие деньги могли рассчитывать рабочие без квалификации и с низкой квалификацией — они получали примерно 15-30 рублей в месяц, тогда как домашняя прислуга работала за 5-10 рублей в месяц, правда кухарки и няньки «столовались» по месту своей работы и там же, чаще всего, и проживали. В США и ряде стран Западной Европы рабочие получали, в сравнительном соотношении, большие деньги, однако доставались они не менее легко, а уровень безработицы был очень высоким. Вспомним, что накал борьбы рабочих за свои права в Европе и Северной Америке в конце XIX — начале ХХ вв. был ничуть не меньшим, чем в Российской империи.

Жизнь в России никогда не была легкой, но нельзя назвать ее и какой-то особенно ужасающей и бедной по сравнению с другими странами. Тем более, что на долю России выпало такое количество испытаний, которое не перенесла ни одна европейская страна, не говоря уже о США или Канаде. Достаточно вспомнить, что за один ХХ век страна пережила две мировые войны, унесшие миллионы жизней, гражданскую войну, три революции, войну с Японией, масштабные экономические преобразования (коллективизацию, индустриализацию, освоение целины). Все это не могло не отражаться на уровне и качестве жизни населения, которые, тем не менее, повышались в советское время стремительными темпами.

Информация