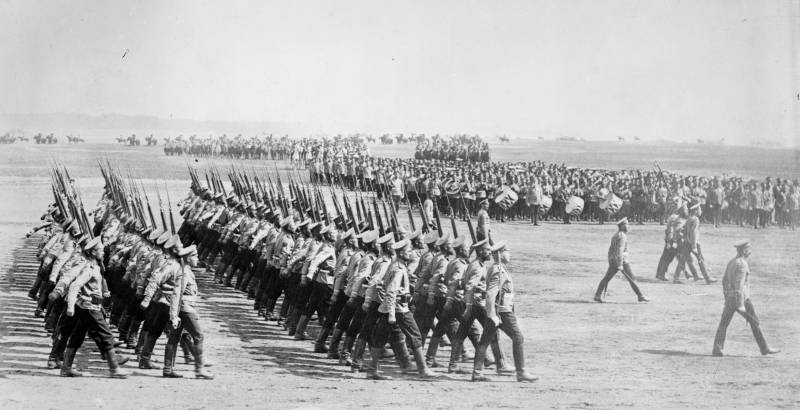

100 лет русской славы. О русской пехоте

Благодаря помощи нашего коллеги из Москвы Максима Бочкова, известного фотографа среди поклонников исторической реконструкции, мы познакомились с замечательным клубом исторической реконструкции «Инфантерия» из Московской области.

Члены клуба «Инфантерия» реконструируют, отдавая тем самым дань памяти и уважения своим землякам из 209-го пехотного Богородского полка, воевавшего в Первую мировую войну.

Полк вошёл в состав 1-й бригады 53-й пехотной дивизии ХХ армейского корпуса 10-й армии Северного фронта и воевал в Восточной Пруссии.

Во время отступления 10-й армии из Восточной Пруссии в январе-феврале 1915 года полк прикрывал части ХХ корпуса, был окружён противником в Августовских лесах и понёс огромные потери. До Гродно добрались лишь около 200 человек. Лишь небольшое число богородцев попало в немецкий плен.

Полковое знамя было спасено полковым священников отцом Филофеем, благодаря чему полк был заново укомплектован.

30 апреля 1915 года вновь сформированный 209-й пехотный Богородский полк, который был укомплектован офицерами и солдатами из других регионов страны, вошёл в состав формировавшегося 34-го армейского корпуса Северо-Западного фронта. В 1916 году часть в составе XXIII армейского корпуса участвовала в Брусиловском наступлении на Волыни.

Мы записали несколько рассказов командира клуба Андрея Бондаря о стрелковом оружии времен Первой мировой войны, которые разместим в цикле «Рассказы об оружии». Андрей обладает весьма впечатляющими знаниями об оружии того времени, уверены, это будет весьма познавательно.

Но начнем мы наши рассказы с демонстрации формы и снаряжения пехотинца 209-го Богородского полка времен Первой мировой войны.

Для тех, кто не любит смотреть видео (хотя оно того стоит), частично продублируем по старинке.

Русский пехотинец, уходя на поля сражений Первой мировой войны, был снаряжен ничуть не хуже своих союзников или противников.

Начнем обзор, естественно, с формы.

Нательное белье состояло из кальсон и рубахи, производимых из хлопчатобумажной ткани. Форма, состоявшая из галифе и гимнастерки, отшивалась также из хлопчатобумажной ткани, либо, для районов с более холодным климатом, из сукна.

Снаряжение. Что брал с собой в поход русский пехотинец.

Естественно, поясной ремень. На ремне располагались два патронных подсумка на 30 патронов в обоймах каждый. Плюс дополнительный подсумок для патронов россыпью. В начале войны каждый пехотинец имел еще навесной бандольер на 30 патронов, но во второй половине войны бандольеры встречались реже.

Сухарная сумка. Там обычно размещался сухой паек, так называемый «ранцевый запас», состоящий из сухарей, сушеной рыбы, солонины, консервов.

Шинель. Из так называемого шинельного сукна. В теплое время года в скатке. Чтобы концы шинели не расползались, использовался котелок и два кожаных ремешка для крепления.

К шинели же крепилась плащ-палатка с комплектом колышков и приколышей. Обязательно было наличие веревки длиной около 3 метров для крепления собранной палатки.

В холодное время года, когда шинель была на бойце, плащ-палатка с принадлежностями крепилась на ранце.

Ранец. Предназначался для хранения и транспортировки личных вещей солдата. Комплект белья, портянки, обмотки, предметы личной гигиены, запас табака.

Каждому бойцу полагалась малая пехотная лопатка. Которую позже назвали саперной, но правильное название именно такое. Чехол для крепления лопатки первоначально был кожаный, со временем его стали изготавливать из заменителей, брезента или парусины.

Фляга. Стеклянная или алюминиевая, обязательно в суконном чехле. Чехол играл роль термоизолятора, и позволял не нагреваться жидкости в жару или наоборот, не замерзать быстро в холод.

К фляге прилагалась алюминиевая же манерка (чарка) для употребления, например, спиртных напитков. Чарка спиртного полагалась русскому солдату 10 раз в год, по большим праздникам. Так что в основном чарка предназначалась для горячего чая.

Фуражка. Стандартный головной убор русского пехотинца изготовлялся либо из сукна, либо из хлопчатобумажной ткани, в зависимости от климатических условий. В фуражку первоначально вставлялась стальная пружина, но она часто ломалась, поэтому не возбранялось носить фуражку без пружины.

В зимнее время солдату полагались папаха из овечьей шерсти и верблюжий башлык.

Погоны. Погоны у русского солдата были полевые (зеленые) и обычные, красного цвета. Гвардейские полки носили погоны, обшитые кантом «фирменного» цвета полка. На погонах обычно наносился номер полка.

Сапоги. Сапоги в русской императорской армии были кожаные.

С течением войны, в обиход вошли более дешевые ботинки с обмотками. Зимней обувью были валенки.

Последней деталью в снаряжении солдата было оружие. В нашем случае — винтовка Мосина образца 1891 года. И штык. Штык всегда должен был быть примкнут.

Винтовки комплектовались ремнем, который, однако, не был предназначен для постоянного ношения. По уставу винтовка носилась в положении «на плечо».

О самой винтовке Мосина и ее соперницах мы расскажем в следующих статьях, подготовленных при участии клуба «Инфантерия».

Информация