Война, фарфор и искусство…

Фарфор – поистине уникальный материал, позволяющий создавать даже вот такие монументальные композиции. Увидеть это «маленькое» (и то относительно маленькое!) можно в экспозиции знаменитой Дрезденской картинной галереи.

Не раз и не два в истории человечества случалось так, что успешные войны оборачивались подъемом искусства в той или иной стране. Римляне завоевали Грецию и были покорены ее искусством. Они стали копировать его так, что сегодня большая часть древнегреческих скульптур известна нам только в римских копиях. Эпоха Возрождения дала к этому новый толчок – кондотьеры разоряли Европу и ту же Италию, но это давало деньги появившимся ценителям искусства и те платили их художникам и скульпторам, которых уважали настолько, что даже Папа римский не гнушался подать художнику уроненную кисть. То есть добытые войной и грабежом деньги шли на дворцы и прекрасные картины, а чьи-то там пот и слезы никого не интересовали.

Там же находятся и вот эти огромные фарфоровые китайские вазы, покрытые изумительной росписью. Неудивительно, что такие вот изделия для своих дворцов и охотничьих домиков старались заполучить все монархи Европы.

Дальше – больше! Пресытившись древностями, найденными в земле, и творениями соотечественников, европейцы отправились за море в поисках новинок, чарующих взгляд и поражающих вооружение. 4 мая 1799 года последняя и решающая битва при Серингапатаме в Индии, одержав победу в которой, англичане его полностью разграбили. Кроме груд золота и драгоценных камней, в Англию было вывезено огромное количество самых различных предметов искусства, включая личные вещи Типу Султана, его роскошные кинжалы и мечи, огнестрельное оружие и богатые одежды. Сегодня значительная часть вывезенного является частью коллекций, которые принадлежат британской королевской семье и музею Виктории и Альберта. Правда потом некоторые из этих предметов были куплены на аукционах и возвращены назад в Индию. Так, в 2004 году знаменитый меч Типу Султана на аукционе Сотбис купил индийский ликёрный фабрикант Виджей Маллье.

Вы думаете, что это настоящие цветы? Ничуть не бывало! Фарфор – один только фарфор!

Но еще дальше Индии лежал Китай, откуда еще до начала XVIII века голландские, португальские и английские купцы ввозили в Европу фарфор. Тогда же, а именно в конце XVII века, в Европе и возникла мода на китайский фарфор. Но как европейцы не старались узнать тайну его изготовления, китайцы держали ее в строгом секрете, хотя и освоили производство твердого фарфора еще в VI в. Собственно, с фарфором европейцев познакомил еще Марко Поло, но тогда ни о каких массовых его поставках и речи не шло. Теперь же по морю шли в Европу один корабль за другим, а в их трюмах едва ли не самым драгоценным грузом был именно китайский и японский фарфор.

Китайский фарфор начала ХХ века. Относится к категории «мягкого», поэтому он толстостенный. Но роспись очень тонкая.

Данный сервиз предназначался для экспорта в Европу, поэтому в нем есть молочник.

Сами японцы заимствовали технологию производства фарфора у китайцев довольно поздно – около 1500 года. По названию гавани, где японский фарфор грузился на голландские корабли, его назвали «имари». По качеству японский фарфор уступал китайскому, но его отделка была богаче. Не считая тех красок, что применяли китайцы, японцы первыми начали расписывать его золотом.

Японский чайно-кофейный сервиз, сделанный специально для иностранцев. На дне каждой чашечки – отпечатанный портрет японки, роспись стенок – цветными ангобами. Причем, если все чашки и блюдца одинаковые, то роспись на всех разная. Понятно, что она изображает дракона, но двух одинаковых нет, каждый выглядит по-своему, и усы, и крылья. Более того, часть глины, использованной в росписи этого сервиза, белая и пористая. Поэтому вымыть из нее потеки того же кофе невозможно! Но это-то на взгляд японцев как раз и хорошо! Сразу видно, что посудой пользовались, и что она – «старая». В эмали присутствуют вкрапления крошечных угольков, то есть это… «ручной обжиг»!

Первым, кто оценил фарфор в Европе по достоинству, был великолепный герцог Франческо I ди Медичи, который в 1575 году в знаменитых флорентийских садах Бомболи устроил мануфактуру по производству так называемого «мягкого фарфора». Его так и назвали «фарфор Медичи», а выделывали его из глины из Винценцы. Однако хотя он и был полупрозрачным, но не белым, а желтоватым на вид. Сохранилось более 50 изделий из «фарфора Медичи» и вполне можно говорить, что это и был первый европейский фарфор, вот только по качеству и внешнему виду он все же уступал китайскому. Наладить производство фарфора пытались затем в и Англии, и во Франции, но безуспешно. Тайна оставалась тайной!

Уж если невозможно или слишком хлопотно содержать во дворце живых обезьян, то никто не мешает содержать фарфоровых!

Король Польши и саксонский курфюрст Август Сильный покровительствовал наукам и много воевал, также был страстным коллекционером. На войско требовались деньги, на коллекции денег требовалось еще больше, поэтому он страшно обрадовался, когда некто по имени Иоганн Бёттгер продемонстрировал в его присутствии «трансмутацию ртути в золото». Наивный курфюрст хоть и был исключительно силен физически – говорят, что мог закрутить в кольцо железную кочергу, был, видимо, не очень-то крепок умом, поскольку дал Бёттгеру титул барона раньше, чем тот в изобилии снабдил его деньгами. А тот тоже был не слишком-то умен, ибо начал тут же вести разгульную жизнь, и нимало не заботился о том, что не выполнил обещанное монарху. Поэтому неудивительно, что тот, видя, что денег как не было, так и нет, и стыдясь того, что не может выполнить обязательства союзника перед Петром Первым, в 1701 году приказал арестовать незадачливого алхимика и посадить в «золотой дом», где уже когда-то содержался другой алхимик Иоганн Кункель – его предшественник. Над добычей золота Бёттгер трудился до 1704 года, но, понятно, что не смог добыть ни крупинки.

И вот тут-то Августа, можно сказать и осенило – он решил основать собственное производство фарфора и этим одновременно пополнить и свою казну, и коллекцию.

В 1704 году Бёттгера отправили в крепость Кёнигштейн, расположенную в Саксонской Швейцарии, под строгий надзор коменданта графа Э. В. фон Чирнгауза, занимавшегося математикой и физикой, да еще и владевшего стекольным заводом, где уже велись работы по созданию фарфора. Занимался Фон Чирнгауз еще и тем, что искал в Саксонии подходящее сырье для его производства, и оценив познания Бёттгера, взял его в компанию.

Блюдо в центре выполнено в популярном в Европе стиле «шинуазри», то есть «под Китай»

Уже через год фон Чирнгауз и Бёттгер сумели изготовить красный (или яшмовый) фарфор, для которого использовалась красная глина «болюс» из Плауэна, содержавшая высокий процент оксидов железа. Посуда из яшмового фарфора напоминала сделанную из драгоценной яшмы, и украшалась в китайском стиле выпуклыми рисунками и драконами. Позднее этот фарфор так и стали называть «бёттгеровским».

Кофейник из красного «бёттгеровского» фарфора (до 1720 г.).

Какой страшный носорог, не правда ли? И он тоже изготовлен из фарфора, «бётгеровского» фарфора, какой очень часто выглядел как самый настоящий камень.

Этот успех воодушевил Августа, и он дал денег на оборудование специальной лаборатории в Дрездене в 1707 году. Удалось выяснить, что для получения фарфора необходимо наличие трех важнейших компонентов: каолина из района Шнеберга и Ауэ, полевого шпата и алебастра в качестве флюса, а также оптимального состава исходной смеси и условий ее обжига. В 1708 году после двенадцатичасового обжига удалось получить первые пластины фарфорового бисквита. А так как об этом было записано в журнале опытов Бёттгера, то время рождения европейского твердого фарфора известно нам с точностью до одного часа. Так был раскрыт один из самых дорогих секретов той эпохи. При этом новый европейский твердый фарфор по качеству превосходил мягкие сорта китайского фарфора. В 1708 году Чирнхаус умер от дизентерии, и Беттгер продолжил работать один. Он отладил технологию производства фарфоровых изделий и изобрел рецептуру глазури, причем его рецепт используется до сих пор.

Так называемый «королевский фарфор», украшенный королевскими и княжескими гербами.

Ну, а это «фарфор» из отходов на потребу туристам. Вряд ли кто-то уезжает из Майсена, не купив хотя бы вот такую сувенирную тарелочку!

После этого в 1710 году в замке Альбрехтсбург в Майсене была организована мануфактура, которая стала производить посуду, отделка которой имитировала художественный стиль одной из провинций Китая. Но в отличие от китайского, майсенский фарфор имеет более высокое содержание каолина, поэтому считается «твердым».

Всего лишь фарфоровая беседка…

Затем в 1717 году был открыли секрет росписи фарфора кобальтом. На сырую глину стали наносить краску зеленого оттенка, но после обжига она приобретала ярко-синий цвет. С помощью кобальта, как и раньше воспроизводили популярные китайские мотивы в так называемом стиле «шинуазри». Но уже вскоре на изделиях появились и собственная роспись – например: знаменитый «луковичный орнамент», причем посуда в «луковичном» стиле на заводе в Майсене выпускается и в наши дни.

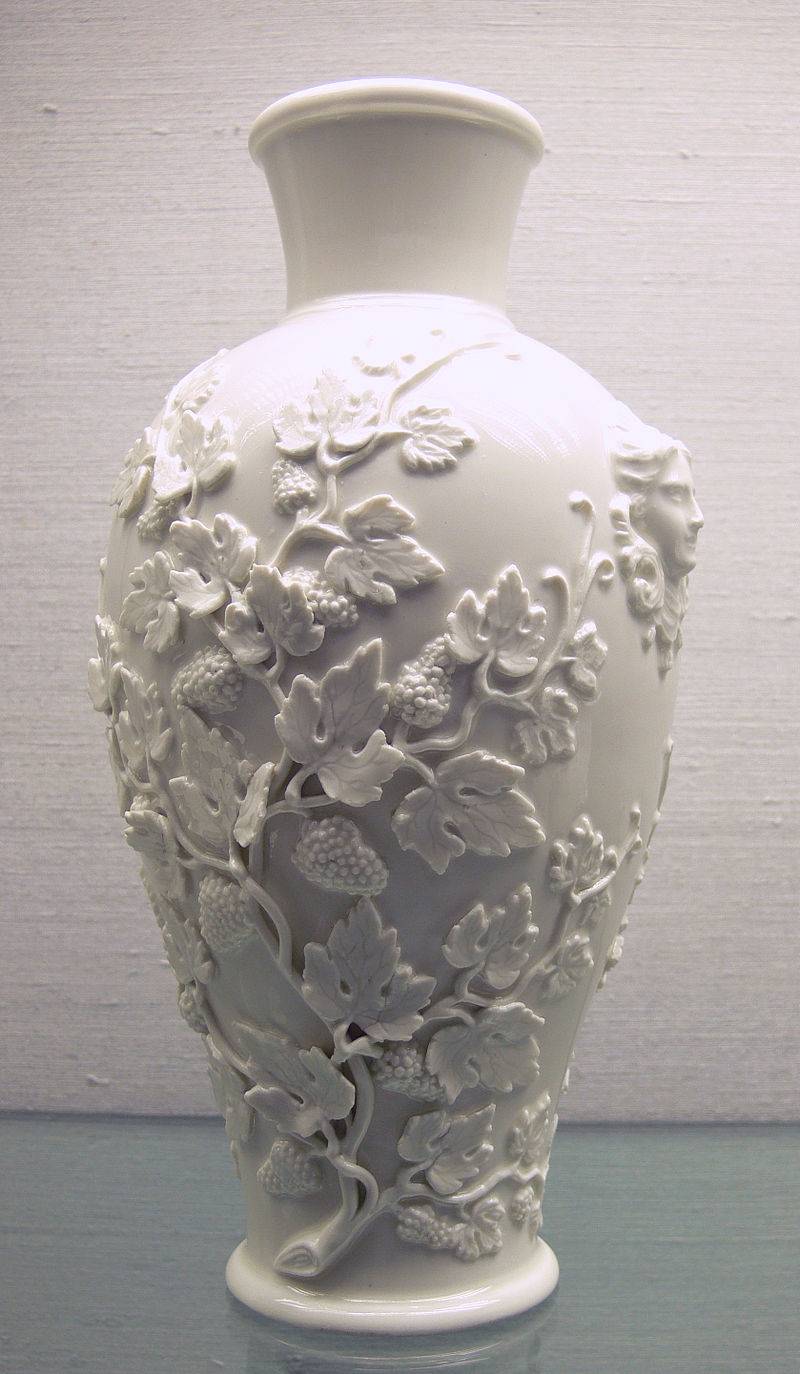

Ваза из белого фарфора, Майсен (1713—1720).

В 1719 году, подорвавший здоровье возней с разными ядовитыми веществами, Беттгер умер и в суматохе один из хранителей секрета производства фарфора Самуил Штольцель сумел бежать в Вену, где основал свою мануфактуру.

Но тут в дело вмешался сам курфюрст Август, совсем недаром имевший прозвище Сильного. Угрожая смертью безвременной Самуилу Штольцелю, его люди вернули беглеца из Вены, причем вместе с ним в Майсен приехал и художник Иоганн Грегориус Герольд, которому курфюст посулил солидное жалованье. И в этом случае он не ошибся, потому, что Герольд сумел усовершенствовать мейсенский фарфор: алебастр заменил кварцем и полевым шпатом, вследствие чего изделия после обжига стали по-настоящему белоснежными. Сам художник предпочитал работать в японском стиле «какиэмон». Его цветовая палитра была довольно ограниченной, но Герольд расширил его цветовую палитру до нескольких сотен оттенков.

Фигурки работы Иоганна Иоахима Кендлера.

1731 год для Майсена открылись новые горизонты: на предприятии начал свою работу Иоганн Иоахим Кендлер, занявшийся созданием фарфоровых скульптур, которых он за свою жизнь сделал более тысячи! Причем ваял тех же самых животных в натуральную величину. А еще он делал портреты придворных, включая редкие по живости скульптуры фрейлин в фижмах в стиле рококо. Впрочем, не было бы заказов, не было бы и скульптур. А тут как раз и отличился опять Август Сильный. Он решил заказать фигуры животных из фарфора, которые бы выглядели словно настоящие. И Кендлер выполнил этот заказ, но тут Август умер и все планы в отношении Японского дворца рухнули в одночасье.

Жанровые композиции Кендлера отличались большой живостью и пользовались просто бешеным спросом. Коллекционировать их, конечно, можно, но даже старые винтовки из музеев стоят дешевле.

Тогда он занялся жанровыми композициями, имевшими большой спрос: лепил фигурки детей, порознь и группами, садовников, разносчиков, модных в те годы пастухов и пастушек. Получил большую известность его оркестр обезьян: композиция, состоящая из 21 статуэтки, была изготовлена им для Людовика XV и подарена затем знаменитой мадам Помпадур.

Внутренний вид галереи фарфора в… Дрезденской галерее.

Постепенно он создал тот самый стиль, который начали копировать все мануфактуры, которые производили фарфор. Изысканные завитку ручек на супницах, композиции в виде букетов и цветочных гирлянд, спелые фрукты в корзинках и ангелочки с крылышками с молитвенно сложенными руками или порхающие среди облаков стали классикой образцов для дорогостоящей посуды из фарфора. И даже когда стиль рококо уже вышел из моды, посуду мейсенской мануфактуры в этом стиле продолжали подавать на столы монарших особ.

А так она выглядит со стороны двора.

Главным итогом работы мейсенской мануфактуры стал сервиз «Лебединый», рассчитанный ровно на сто персон и включающий две тысячи разнообразных предметов. Причем сделан он был вовсе не для короля или императора, а для богатого буржуа — одного из директоров мануфактуры. А затем по его образцу сделали еще несколько таких же. Ведь люди – большие обезьянки!

Залы Музея фарфора в Майсене.

Екатерина II также почтила своим заказом Майсенскую мануфактуру и заказала несколько скульптур на мифологическую тему. А потом заказы повалили как из рога изобилия, так что на мануфактуре пришлось устанавливать специальные «русские дни», когда заказы делали только для далекой России.

В 1762 году на предприятии появился художник Мишель Виктор Асье, вместе с которым в моду вошли изделия из белого неглазурованного фарфора — бисквита, из которого был начат выпуск статуэток на мифологические темы.

Постепенно популярность майсенского фарфора упала настолько, что предприятие в начале XIX века оказалось на грани закрытия. Но потом майсенская посуда стала экспортироваться в США и Россию и дело наладилось. Интересно, что в это время особым спросом пользовались статуэтки и посуда, имитировавшие образцы XVIII века, но и дорогостоящие работы XIX века, которые продаются и сегодня, — это все также имитация былого стиля рококо.

В конце XVIII века производство фарфора было налажено и в Венеции. Венецианский фарфор отличался обилием позолоты и «картинками» с видами Венеции.

До революции в России очень большую популярность приобрел так называемый «кузнецовский фарфор». Он отличался большой прочностью, поэтому стенки чашечек тонки, буквально как бумага. Роспись золотом изысканная и очень элегантная. Дорогая простота – вот как это называется!

Среди работ художников этого времени выделяются статуэтки и композиции скульптора Пауля Шойриха, создавшего более 100 статуэток и композиций в стиле арт-деко. Причем особенно приглянулась публике его серия статуэток под названием «Русский балет», навеянная выступлениями в Берлине балета Сергея Дягилева.

А вот Эмиль Бернер прославился тем, что сумел сделать из фарфора самые большие в мире колокола. Высота их составляет два с половиной метра.

Так выглядит логотип и клеймо Мейсенской мануфактуры – два синих перекрещенных меча.

Ну, а сегодня, как и 250 лет тому назад, нужный для предприятия каолин добывают здесь же, недалеко от Майсена. Причем трудятся над его добычей всего лишь два человека, что даже отмечено в книге рекордов Гиннеса. Зато художников на нем 450 человек.

Англичане тоже внесли свою лепту в развитие фарфорового дела: они сумели создать так называемый «костяной фарфор», являющийся промежуточным между твердым и мягким фарфором. А большую «мягкость» ему придают жженые кости, введенные в фарфоровую массу перед обжигом. Вот так выглядит современная английская подарочная чашка из костяного фарфора.

Половина того, что производят там сегодня, — это столовые сервизы; 35 процентов – принадлежит керамическим скульптурам и художественному фарфору; а вот все остальное — это эксклюзивные заказы очень большой стоимости. Майсен делает керамическую плитку, которая идет на художественные панно.

Изготовить такую вазу для фруктов не так уж и трудно, если иметь много виксинтовых форм для того, чтобы все эти цветы получались одинаковыми!

В 2010 году предприятие отмечало свой юбилей — 300 лет со дня своего основания. К нему были сделаны точные реплики самых знаменитых творений, включая «Оркестр обезьян, сервиз «Лебединый», а также скульптурные изображения животных Кендлера. Все это пользовалось огромным успехом, так что большая часть этих реплик была потом распродана. Например, копии знаменитых ваз ушли по 15 тысяч евро за каждую. Интересно, что состоятельные покупатели из России предпочитают заказывать фарфор в царском стиле с золоченым рельефным орнаментом. Такой способ отделки вошел в моду в XIX веке. Технологию нанесение так называемого «глянцгольда», особого рода золотой эмали, разработал художник Генрих Готтлоб Кюнон. Ну, и конечно, все майсенские изделия просто баснословно дорогие. Так что, если интернет-магазин сообщает, что имеет в наличии статуэтку XVIII века за две тысячи евро работы Кендлера, — то тут и думать не надо, разумеется, это подделка! Почему так дорого? А потому, что ручная работа! Хотя научно-технический прогресс пришел и сюда. Например, все мелкие детали налепного декора – цветы, звезды, завитки гирлянд, ручки для чашек – все это формуется в виксинтовых формах, отличающихся высокой прочностью, так что служат они подолгу, не то, что прежние гипсовые…

Информация