Пулеметное вооружение до Первой мировой войны

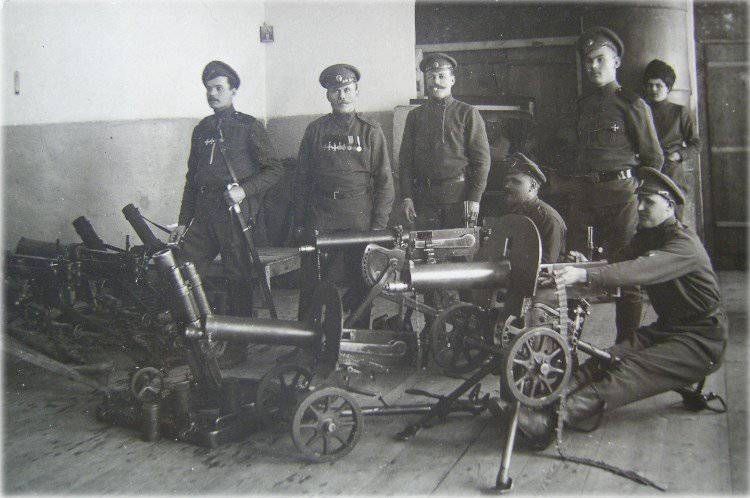

К началу войны русская армия имела на вооружении три модели станковых пулеметов, которые являлись модификациями системы, которую 1880-е годы создал американский конструктор Х.С. Максим — «Максим» образца 1910 года (основная модель), образца 1905 года производства ИТОЗ (Императорский Тульский оружейный завод) и пулеметы «Виккерс». «Максимы», приобретенные в Германии и Великобритании на рубеже XIX-XX веков, оставались в крепостях и на складах.

Предшественницами автоматических пулеметов, как в техническом, так и в тактическом плане стали «рукояточные» картечницы. Самой популярной была картечница Гатлинга с карусельной установкой коробчатых магазинов. Название «пулемет» в России была нано именно картечницам системы Гатлинга-Барановского и Гатлинга-Горлова.

Советом Государственной обороны 10 июля 1906 года было утверждено введение в каждую кавалерийскую дивизию и каждый пехотный полк пулеметной роты, которая скорее напоминали легкие артиллерийские батареи. «Малая программа по усилению армии», принятая 10 июля 1913 года предусматривала в течение пяти лет завершение поставок пулеметов (согласно плану 1906 года), переделку «тяжелых» пулеметов образца 1905 года в «легкие» по образцу 1910 года и завершение заготовления патронов. «Большую программу», предусматривавшую доведение производства до тысячи пулеметов в год, даже не начали реализовывать.

Ручные пулеметы, несмотря на то что стояли на вооружении в некоторых армиях, в системе вооружения ясного места не получили — в некоторых армиях они считались вооружением кавалерии, в других средством самообороны артиллерии, однако нигде от них не ожидали существенной пользы в качестве вооружения пехоты. В России ручные пулеметы «Мадсен» (которые тогда также называли «ружья-пулеметы»), приобретенные во время русско-японской войны, испытывали в казачьих и кавалерийских частях. В 1912 году, после того как на вооружение приняли пулемет «Максим» на станке Соколова, ручные пулеметы передали в крепости. Кроме того, ручные пулеметы рассматривали в качестве возможного вооружения легких катеров, дирижаблей, аэропланов. В России в 1911 -1913 годах на Ружейном полигоне Офицерской стрелковой школы провели испытания ружей-пулеметов Мак Клен-Льюиса и Гочкиса. Сметой на 1914 год предусматривалась закупка для испытаний двух ружей-пулеметов Бертье, трех Гочкиса и десяти Льюиса (для установки на аэропланах; в 1912 году опыты стрельбы с самолетов были проведены в США и во Франции). Но в августе 1913 года Воздухоплавательная часть ГУГШ (Главное Управление Генштаба) решила содержать пулеметы «Виккерс» для вооружения аэропланов и «Максим» для аэростатов.

По плану 1910 года и указаниям, данным в разное время, вооружение пулеметами 32 кавалерийских и 504 пехотных полков вместе с созданием 10 процентного запаса должно было завершиться к январю 1915 года. К этому времени должно было быть всего 4990 пулеметов: в кавалерии — 256, в пехоте — 4288, в запасе — 454. К июлю 1914 года в армии имелось 356 пулеметных расчетов (первая очередь пехоты), 6 команд в Заамурском округе (пограничная стража), 32 кавалерийские команды. Во второй очереди насчитывалось 120 пулеметных команд, в войсках находилось 4098 пулеметов, в запасе было 69 пулеметов, при общей нехватке — 833 ед. (в первой линии французских войсках нехватка составляла 800 пулеметов). В 1914 году в русской пехотной дивизии насчитывалось 32 пулемета, в германской и французской — по 24, в русской кавалерийской дивизии — 8 пулеметов, во французской — 6. Нормы снабжения пулеметами в то время казались достаточными. Многие считали, что «теперь за пулеметное дело можно быть спокойными». В России запасы винтовочных патронов составляли всего 2600 млн., хотя требовалось 2829 млн. даже по значительно заниженным нормам.

По материалам: С. Федосеев - Пулеметы в Первой Мировой войне

Информация