Иран: сильная страна или колосс на глиняных ногах?

Политическая стабильность в Иране и крепость этого древнего государства вызывают самые противоречивые оценки. Одни эксперты утверждают, что Иран – самое крепкое и централизованное государство на Ближнем Востоке, фактически лишенное тех проблем, с которыми сталкивается большинство других государств, включая Турцию. Другая точка зрения обращает наше внимание на многочисленные внутренние противоречия в Иране – между «консервативными» фундаменталистами и более светской частью общества, между персами и другими народами страны.

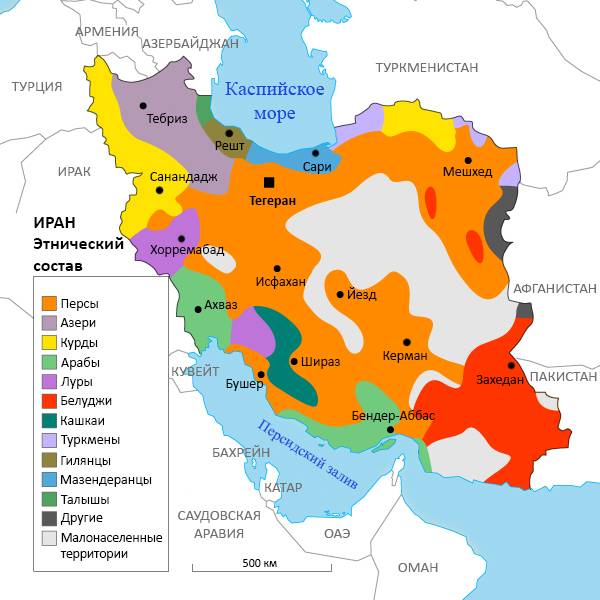

Специфика Ирана заключается, в первую очередь, в его многонациональном составе населения. В настоящее время численность населения этой страны составляет примерно 78,5 млн человек (оценка 2015 года). Персы – доминирующий по численности народ Ирана, давший стране и название, и государственный язык, и культуру. На персов приходится примерно 50-60% населения страны. Точное соотношение различных народов и этнических групп неизвестно, поскольку многие иранцы имеют смешанное происхождение, национальные границы постепенно размываются. Практически все персы – мусульмане-шииты. К персам приближается еще несколько народов Ирана, близких в языковом и культурном отношении и не стремящихся к обособлению. Это ираноязычные талыши, гилянцы и мазендаранцы на южном побережье Каспия. На них приходится около 7% населения страны. На юго-западе проживают ираноязычные луры и бахтиары, с которыми у иранских властей также никогда не возникало особых проблем.

Азербайджанцы – второй по численности (15-20% населения страны) народ Ирана, населяющий его северо-западные районы и обладающий собственной историей и устойчивым самосознанием. Как и персы, азербайджанцы являются в подавляющем большинстве мусульманами-шиитами и носителями «иранского культурного кода», но у них есть самое главное отличие – азербайджанский язык, который относится к тюркским языкам. Кроме того, есть ощущение «разделенного народа», поскольку Северный Азербайджан является суверенным (с 1991 года) государством, в котором азербайджанский язык – государственный язык, а азербайджанцы – титульная нация. В Тегеране всегда очень болезненно относились к азербайджанскому национализму, поскольку, учитывая долю азербайджанцев в населении страны, он действительно способен внести очень серьезный вклад в раскол иранского общества.

Впрочем, в современном Иране азербайджанцы не обижены. Например, сам аятолла Али Хаменеи и множество высокопоставленных религиозных, политических и военных деятелей страны являются этническими азербайджанцами. Но это обстоятельство не мешает азербайджанским националистам рассуждать о дискриминации азербайджанского населения в Иране. Впрочем, среди подавляющего большинства иранских азербайджанцев эти рассуждения особого сочувствия не вызывают. Другое дело, что спекуляции на тему персо-азербайджанских отношений могут активизироваться вследствие участия неких внешних сил. Разумеется, в США «спят и видят», как иранские азербайджанцы начинают массовые протесты против «дискриминационной политики Тегерана». Правда, пока «борцы с дискриминацией» из числа политизированных азербайджанцев проживают на Западе, где действуют представительства целого ряда оппозиционных организаций, в основном очень небольших по численности и не пользующихся никаким реальным влиянием на ситуацию в стране.

Более сложно обстоят дела с двумя другими крупными и активными народами Ирана – курдами и белуджами. Курды населяют запад страны, границу с Турцией. Конечно, ситуация в Иранском Курдистане не столь напряженная, как в Турецком и, тем более, Сирийском, но курдский фактор в Иране присутствует и это признают даже те, кто не сомневается в мощи и политическом единстве иранского государства. Запад предпринимает самые активные усилия для того, чтобы активизировать курдское сепаратистское движение и разжечь в Иранском Курдистане пламя гражданской войны. Для этого финансируются оппозиционные организации, повстанческие группировки, которые, правда, не представляют серьезной угрозы иранскому государству.

Более сложная ситуация – на крайнем юго-востоке страны. Здесь, в пустынном остане (провинции) Систан и Белуджистан проживают белуджи – ираноязычный народ, являющийся, в отличие от персов, мусульманами-суннитами и имеющий тесные связи с белуджскими племенами в соседних Афганистане и Пакистане. Белуджи – архаичный народ, сохраняющий племенное деление, власть традиционных племенных лидеров, слабо контролируемый государственными органами. Еще с 1970-х – 1980-х гг. среди белуджей активизировались радикальные группировки религиозно-фундаменталистской направленности, выступающие с оружием в руках против центральной власти. С тех пор Белуджистан является настоящей головной болью для иранского руководства. Периодически в этом регионе происходят террористические атаки, прежде всего – на представителей власти и иранских военнослужащих.

В связи с нестабильной ситуацией в Белуджистане, Тегеран вынужден держать в регионе внушительные силы Корпуса стражей исламской революции. Кстати, нестабильности в Белуджистане есть свое объяснение – этот регион обладает огромным значением для экономического развития страны, поскольку именно через него осуществляется транзит иранского экспорта в соседний Пакистан. В рамках развития экспорта иранских природных ресурсов, прежде всего газа, в Пакистан и Китай, Белуджистан играет важнейшую роль. Поэтому можно легко предсказать, что террористические группировки региона не будут сбавлять свою активность – даже при более активном противодействии со стороны Тегерана, их будут спонсировать и поддерживать американские спецслужбы.

Этнические проблемы – не единственный фактор, способный ухудшить внутриполитическую ситуацию в Иране. В стране действительно есть противоречия между властью и той частью иранцев, которые тяготеют к более светским ценностям и образу жизни. Культурная глобализация дает свои плоды и в Иране, где многие иранцы, особенно представители интеллигенции, бизнеса, начинают тяготиться теми ограничениями, которые накладывает на жизнь в стране режим аятолл. Для этой части иранского населения более привлекательными выглядят идеи хотя бы относительной либерализации культурной жизни в стране. Иранские власти, вкладываясь в развитие науки и образования, в том числе технического и естественнонаучного, сами «копают яму», способствуя постепенному распространению в обществе скептического отношения к господствующей идеологии. С другой стороны, не развивать науку и образование Иран не может – нахождение во враждебных отношениях с Западом и претензии на статус державы исламского мира заставляют Тегеран серьезно заниматься и развитием военно-промышленного комплекса, и созданием и продвижением новых технологий.

Нарастает и социокультурный раскол в иранском обществе. Его «продвинутая» часть сегодня живет, несмотря на накладываемые властью ограничения, практически как европейцы. Да, существуют запреты на алкоголь, есть определенный «дресс-код» для женщин и мужчин, нормы поведения, но в остальном различия не существенны. Другое дело – иранская провинция. В отдаленных районах страны время остановилось – сельское хозяйство на уровне середины ХХ века, национальная одежда, отсутствие элементарных удобств и нормальной инфраструктуры. С другой стороны, именно провинциальное консервативное большинство дает основную поддержку существующей власти. Поэтому можно с уверенностью говорить, что Тегеран действительно выражает интересы большинства иранцев – может быть, не самого «продвинутого» в культурном и образовательном отношении, но большинства.

Иран испытывает и многочисленные экономические проблемы, связанные, в первую очередь, с наличием санкций, введенных против страны по инициативе США и поддержанных многими странами мира. Санкции серьезно препятствуют экономическому развитию Ирана. Долгое время Вашингтон пытался изолировать Иран от ядерных технологий, справедливо опасаясь, что вслед за «мирным атомом» Тегеран может озаботиться и применением ядерных технологий в военной сфере.

Но и Россия, и даже страны Западной Европы продемонстрировали в данном вопросе упорное нежелание идти на поводу США и продолжали контакты с Тегераном в сфере ядерных технологий. Кстати, именно санкции Вашингтона привели к тому, что Иран озаботился вопросами развития и самостоятельной ядерной физики, и своей энергетики, и промышленности, выпускающей соответствующее оборудование. То есть, как и в случае России 2014, санкции пошли Ирану не только во вред, но и на пользу. Но для рядовых иранцев все более значимыми становятся не только успехи Тегерана в сфере энергетики или военной промышленности, но и проблемы обеспечения бытового потребления, которое остается в Иране на низком уровне. Именно это обстоятельство способствует постепенному распространению оппозиционных настроений в городской среде, среди иранских средних слоев.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и такой серьезный фактор как возможные противоречия внутри иранской религиозно-политической и политической элиты. Стоит отметить, что даже на ранних этапах Исламской революции, ее элита и лидеры не были едины. Аятолле Хомейни удалось оттеснить всех потенциальных соперников и снизить возможные риски от их деятельности. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, аятолла Али Хаменеи, в отличие от своего предшественника, все же не обладает таким авторитетом и всеобъемлющим контролем над ситуацией. Во-вторых, сохраняются традиционные для Востока противоречия между религиозными авторитетами и военной элитой. Иран, как и другие восточные страны, не исключение – здесь армия представляет собой носителя светского начала. Именно для того, чтобы создать противовес армии, аятоллы и создали Корпус стражей исламской революции – фактически вторые вооруженные силы страны с собственными сухопутными, авиационными и морскими подразделениями.

Генералитет и офицерский состав КСИР более надежны в силу своей глубокой идейной мотивации, однако и здесь аятоллы иногда встречают противоречия. Например, еще в 1999 году группа из 24 старших офицеров КСИР написала письмо к президенту Мохаммеду Хатами, выразив озабоченность привлечением армии к разгону студенческих волнений в столице. Сейчас один из тех офицеров, генерал-майор Мохаммад-Али Джаафари, является командующим Корпусом стражей исламской революции. Правда, авторитет аятоллы Хаменеи в среде военных очень высок, поскольку именно он превратил Корпус стражей исламской революции из обычного народного ополчения в элитные вооруженные силы страны.

Понятно, что о масштабном конфликте интересов внутри иранской элиты говорить пока не приходится, но разделение на «правых» консерваторов, заинтересованных в сохранении идеалов и ценностей Исламской революции, и «левых» обновленцев, стремящихся к определенным политическим реформам, все же присутствует. Оно будет усугубляться по мере дальнейших политических изменений в стране, которые неизбежно последуют после ухода с политической сцены такой знаковой фигуры как аятолла Али Хаменеи, фактически управляющего страной с 1989 года, почти тридцать лет. Верховному руководителю Ирана али Хаменеи в июле исполнится 79 лет – возраст весьма преклонный. Конечно, преимущество иранской политической системы в том, что религиозные лидеры, разумеется, смогут быстро сориентироваться и выбрать нового великого аятоллу из своей среды. Но Али Хаменеи, ближайший соратник Хомейни, был тем, кто создавал современный Иран, стоял у истоков существующей политической системы. Поэтому его уход неизбежно вызовет большие перемены.

Таким образом, пока преждевременно говорить о том, что политические риски для Ирана очень велики, однако не стоит сбрасывать их со счетов. В любой момент политическая ситуация в стране может измениться, и тогда все второстепенные на данное время проблемы способны выйти на первый план, и тогда Тегерану не избежать больших неприятностей.

Информация