Итоги кавалерийских битв Старого Света. Ч. 5

Мы не будем подробно рассматривать организационное развитие русской кавалерии в годы Первой мировой войны - посвятив этому одну из ближайших статей. Нас интересует собственно эволюция - скорее даже тенденции последней.

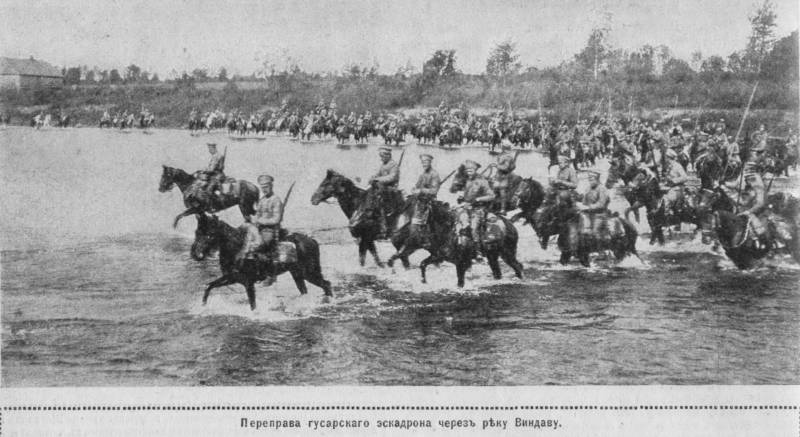

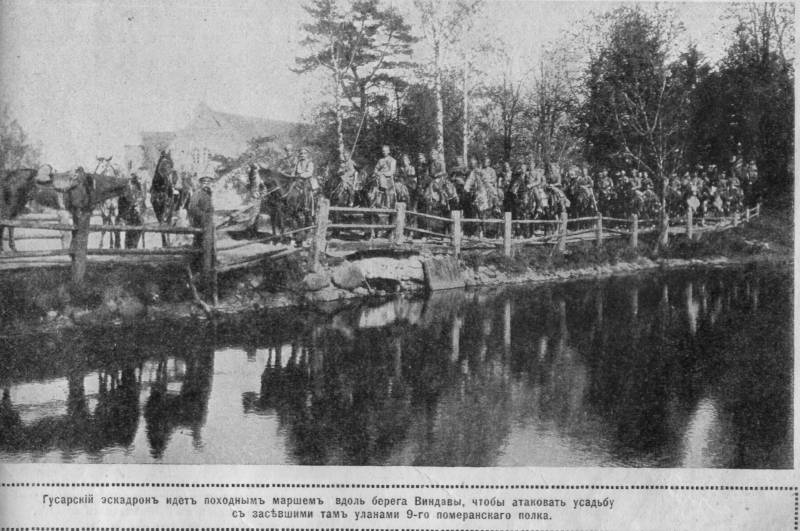

Россия к началу мировой Первой мировой войны располагала 123-мя кавалерийскими, казачьими и конно-инородческими полками и тремя дивизионами. Разбросав в начале войны многочисленную конницу на всем обширном фронте от Балтики до Днестра и Кавказского фронта, русское командование придало почти всю конницу (в виде отдельных дивизий) армиям. Кордонное расположение конницы вдоль германо-австрийской границы не соответствовало общей идее наступлений на Галицийском и Восточно-Прусском фронтах. Накануне войны этот своеобразный конный кордон был историческим пережитком – ведь такое развертывание конницы являлось реакцией на задачу массового вторжения конницы в районы мобилизации и сосредоточения врага - чтобы смешать противнику карты в разворачивающейся стратегической игре. В дальнейшем, по различным причинам, Ставка отказалась от идеи массированного вторжения, ограничившись лишь постановкой задач некоторым кавдивизиям по разрушению участков железнодорожных магистралей на вражеской территории. Т. о., кордонное расположение конницы оставалось формой, лишенной прежнего содержания.

План развертывания говорит об отсутствии идеи применения смассированных крупных конных масс, нацеленных на важнейшие операционные направления. Разброс русской кавалерии на фронте от Балтики до Днепра стал основной причиной того, что в данный (наиболее ответственный) период маневренной войны роль русской кавалерии не проявилась с той отчетливостью – которой можно было ожидать при таком превосходстве в коннице над противником. А ведь если бы первоначальный план был основан на идее полного разгрома австрийской армии и, соответственно, если б на левом фланге Юго-Западного фронта были сосредоточены 3 - 4 кавалерийских корпуса (10 - 12 кавдивизий; чему благоприятствовали местность и инфраструктура ТВД), то такая мощная кавалерийская масса сыграла огромную роль во время Галич-Львовской операции.

Ошибки в развертывании русской конницы (вспомним знаменитую фразу Мольтке Старшего о том, что ошибки в первоначальном развертывании чрезвычайно трудно исправить и в ходе всей кампании) сказались и в ходе дальнейших операций - и, несмотря на ее многочисленность, конницы в нужную минуту не хватало - практически во всех ключевых операциях. Недостаток кавалерии ощущался в сентябре 1914 г. - во время преследования разгромленной австрийской армии после Галицийской битвы, в октябре 1914 г. при преследовании потерпевшей поражение в Варшавско-Ивангородской операции германской 9-й армии. Русские отовсюду выхватывали кавалерию, чтоб кинуть ее в район Шавли-Ковно - когда туда весной 1915 г. были брошены 3 германских кавдивизии, поддержанные пехотными соединениями. Та же ситуация повторилась и в сентябре 1915 г. - когда германский кавкорпус О. фон Гарнье из 4-х кавдивизий, заняв ст. Свенцяны, ринулся в район ст. Молодечно и Глубокая. Русские в этом момент на данном участке количественно уступали германской кавалерии – т. к. имели свою разбросанной по огромному фронту, а не сосредоточенной в большие массы на самых важных направлениях.

В конце 1915 г., когда русские войска, выйдя из «польского мешка», закрепились на естественном стратегическом фронте, началась позиционная война. В этот период боевых действий русская конница частично была отведена назад, а частично совместно с пехотой (в порядке ротации) занимала участки фронта. Появились стрелковые кавалерийские части - заменявшие пехоту.

Эволюция, которую пришлось пережить во время войны западной кавалерии, имела место и у нас, сохранив, однако, и свои специфические особенности - вытекавшие, прежде всего, из специфики обширного и (в основном) равнинного ТВД.

Хоть позиционный период оказал влияние, вызвав сомнения во взглядах на роль и значение конницы среди высшего комсостава, взгляд на необходимость наращивания огневой мощи кавалерии приживался туго.

Активные операции позиционного периода войны выражались в форме прорыва вражеского фронта - а результат прорыва можно было эксплуатировать лишь в ходе быстрого последующего удара мощной кавалерийской массы. Но, к сожалению, идея применения конницы в качестве подвижного резерва в ходе позиционной войны в должной мере не проявилась – и в нужную минуту, при удаче прорывов в ходе наступлений 1916 и 1917 гг. могучего кавалерийского резерва, действующего с необходимой силой в нужном месте, не оказалось. Хотя соответствующие проекты имелись. В частности, зимой 1916 - 1917 г.г., когда Ставка обсуждала перспективы перехода союзных и русской армий в совместное наступление весной 1917 г., Начальник Штаба Ставки генерал от инфантерии М. В. Алексеев осознал острую необходимость наличия массового кавалерийского резерва – архиважного в свете предстоящих широкомасштабных активных операций. Необходимость вытекала из специфики обширного и равнинного Русского ТВД, к тому же достаточно слабо изрезанного железными дорогами. Стало ясно, что стратегические условия русского театра с 1812 г. очень мало изменились - дополнившись лишь редкой железнодорожной сетью. И М. В. Алексеев не раз вспоминал о кавалерийском резерве Наполеона - 4 кавалерийских корпусах, сформированные императором в 1812 г. - перед вторжением на русскую равнину и объединенных в руках талантливого кавалерийского военачальника И. Мюрата.

Разработка плана предполагавшегося весной 1917 г. общего наступления армий Антанты привела к появлению в Ставке проекта использования кавалерийских масс в качестве подвижного резерва. В основу проекта был заложен принцип т. н. «4 линий» (или эшелонов): 1-я линия - регулярная кавалерия, двигавшаяся впереди в соприкосновении с противником, обеспеченная мощной артиллерией, авиационными и автомобильными частями (при данной линии находился начальник кавалерийских масс со штабом – им подчинены и другие линии); 2-я линия - конная или ездящая пехота, она движется за 1-й линией в качестве непосредственной поддержки; 3-я линия - подвозимая (на конях или повозках) пехота (движется за 2-й линией в качестве ее поддержки); 4-я линия – стрелковые части - поддержка мобильной (подвозимой) пехоты. Интересному проекту осуществиться было не суждено - разразившийся в 1917 г. переворот помешал осуществить предполагаемое общее наступление союзников.

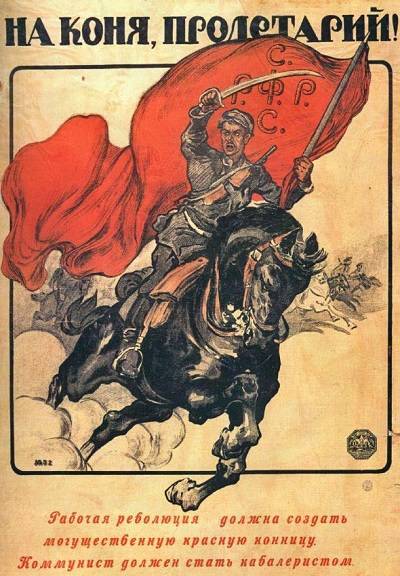

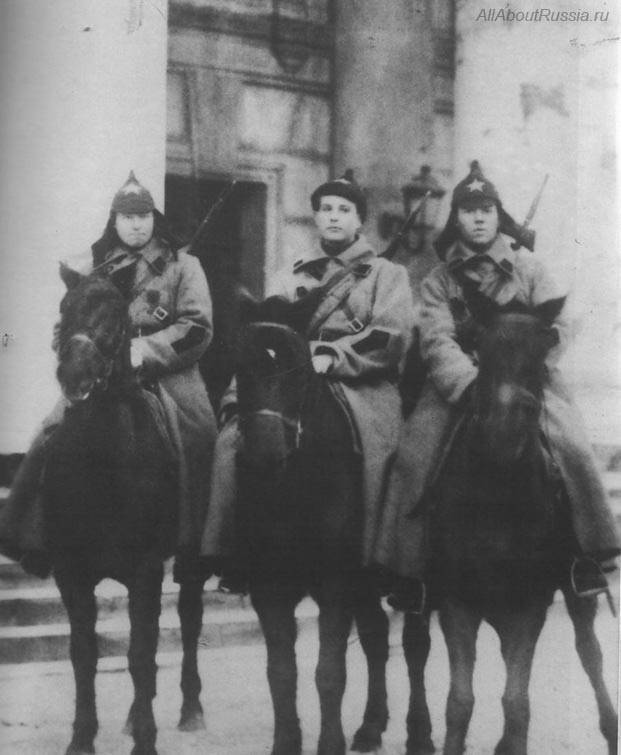

Во время Гражданской войны также не удалось избежать колебаний взглядов на роль конницы Красной армии. В начальный период организации РККА решили, что конница как род войск сказал последнее слово - приступив к формированию в основном дивизионной конницы по расчету одного 4-эскадронного полка на стрелковую дивизию. Армейской кавалерии было решено иметь лишь 2 дивизии.

Формирование конницы дело не легкое. Оно требовало наличия подходящих условий: соответствующих лошадей, обученного людского укомплектования, опытного комсостава. Вместе с тем казачество в основной массе оказалось в лагере белых, а бывшие кавалеристы не казачьего элемента в значительной массе оказались на юге России – Украине (районы бывшего Юго-Западного фонта), и отрезаны немцами от центра России. Степи юго-востока и юга России, богатые лошадьми, также оказались вне пределов молодой Республики. Зарождавшаяся в таких тяжелых условиях конница РККА должна была, к тому же, сразу вступить в бой с сильной кавалерией противника.

Не удивительно, что вначале формирование конницы РККА продвигалось медленно. Ожидая людей, лошадей, вооружения и снаряжения кавдивизии «чахли» в тылу, в то время как на фронте в ожесточенных боях с мощной конницей оппонента красная пехота, отбивая удары последней, несла большие потери.

Отсутствие армейской (стратегической) конницы сказалось уже в первый год Гражданской войны - в 1918 г. Распыленная и слабая дивизионная конница не могла решать серьезные задачи. И фронтовое командование начало самостоятельно сводить дивизионную конницу в более крупные единицы (бригады), а также формировать конные отряды.

Так зарождалась на фронте армейская конница, тогда как формируемые в тылу кавалерийские дивизии продолжали «киснуть» - пока в недоформированном состоянии не были брошены на фронт.

Год боевых действий, упорные и тяжелые бои стали для конницы лучшей школой. Получила она и своих командиров. Уже в начале 1919 г. выдвигаются С. М. Буденый и В. М. Примаков - талантливые командиры, с успехом управляющие крупными кавалерийскими массами на обширном ТВД.

Летом - осенью 1919 г., когда войска ВСЮР вели решительное наступление, тесня красные армии к северу, рейд кавалерии К. К. Мамонтова, затронувший красные тылы, стал новым этапом развития красной конницы – убедительно доказав необходимость увеличения кавалерии РККА.

При местных военкоматах по всей стране началось ускоренное формирование кавалерии. Сколачивались эскадроны и полки, сводившиеся в более крупные соединения, либо отправлявшиеся на фронт в качестве пополнений. Конный бой стал одной из эффективных форм боевого применения кавалерии. Уже на полях под Воронежем конница РККА нанесла первый мощный удар белой коннице, а затем ринулась на Кубань и Дон.

Затем она двинулась на польский ТВД.

1-я Конная армия, совершив тысячекилометровый марш и сосредоточившись в районе Умани, 25. 05. 1920 г. получила приказ, который возлагал на нее главную ударную задачу - наступлением на Казатин уничтожить противника, захватив его материальную часть.

Прорыв 1-й Конной польского фронта у Сквиры (02. 06. 1920 г.) стал началом разгрома польской армии войсками Юго-Западного фронта. Поляки, сжимаемые Западным и Юго-Западным фронтами, начали откатываться - пытаясь задерживаться на лесистых и лесисто-болотистых оборонительных позициях.

Выигрывая на пересеченной местности Дубно-Ровенского района тяжелые бои, смело разжимая пехотные клещи, выдерживая авианалеты, красная конница провела большую оперативную работу, появившись под стенами Львова.

В тот же период другая крупная конная масса под командованием Г. Д. Гая, совершила глубокий стратегический охват – обошла левый фланг польского фронта. Старые русские крепости Осовец и Гродно стали трофеями красных конников - закончивших поход на берегах Вислы.

Советско-польская война продемонстрировала - какое влияние на ход операции могут оказать крупные кавалерийские соединения и объединения, действующие на фланг и тыл противника.

Т. о., подводя итог, отметим, что эволюция французской, германской и русской (красной) кавалерии шла разными путями. Франко-германская конница пошла по пути численного сокращения и серьезного увеличения огневой мощи. Западная конница, которая была к началу Первой мировой войны мобильной силой, предназначенной для действий холодным оружием, к концу войны стала обладательницей мощных огневых средств – так, по мощи огня французская кавдивизия к концу войны (в ее составе, как нами ранее отмечалось, имелись пеший полк и бронеотряд) могла сравниться с пехотной дивизией. Как и пехота, французская конница – соединение действующее прежде всего с помощью огня, но передвигающееся и маневрирующее как традиционная конница. Конница французов осталась конницей лишь при перемещении и маневре, превратившись в бою в пехоту.

Красная конница, реализуя заложенные традиции русской, пошла по пути увеличения не только огневой мощи и численности, но и по пути полного сохранения кавалерийских качеств – продолжая в бою действовать не только в пеших, но и в конных строях.

Огромное влияние на боевую работу конницы РККА в Гражданской войне имело ее объединение в крупные массы (конные армии и корпуса) – находившиеся в руках молодых и энергичных военачальников, а также использование ее на ключевых операционных направлениях. Благоприятствовали успешной деятельности красной конницы и особенности обширного равнинного ТВД. Если даже при наличии массовых армий, в Первую мировую войну стеной двигавшихся друг на друга, Восточноевропейский ТВД был благоприятен для оперативной деятельности кавалерии, то в обстановке Гражданской войны при сравнительно малочисленных армиях, данный ТВД просто требовал наличия сильной кавалерии как важного инструмента достижения успеха. И, как никогда, маневр вновь вступил в свои права. Обходя фланги и выходя в тыл противника, конница становится родом войск не только содействующим достижению успеха, но и зачастую добивающемся последнего самостоятельно. Именно конница стала молотом, пробивавшим брешь во вражеском фронте. Прорывы красной конницы под Касторной и Купянском (1919 г.) и у Сквиры (1920 г.) принесли ее вождю С. М. Буденному в иностранной литературе репутацию «Красного Мюрата» и «Советского Макензена».

Наконец, большую роль в успехах красной конницы сыграло и насыщение ее огневыми мощностями – артиллерией, пулеметами, броневиками и самолетами. Конница приобрела огромную ударную силу - которой кавалерия в прежние войны не знала. И произошло все с точностью наоборот – техника не подточила мощь конницы, а стала великолепным средством - многократно увеличившим боевую мощь кавалерии.

Информация