Рынок в блокадном Ленинграде: свидетельства выживших. Часть 1

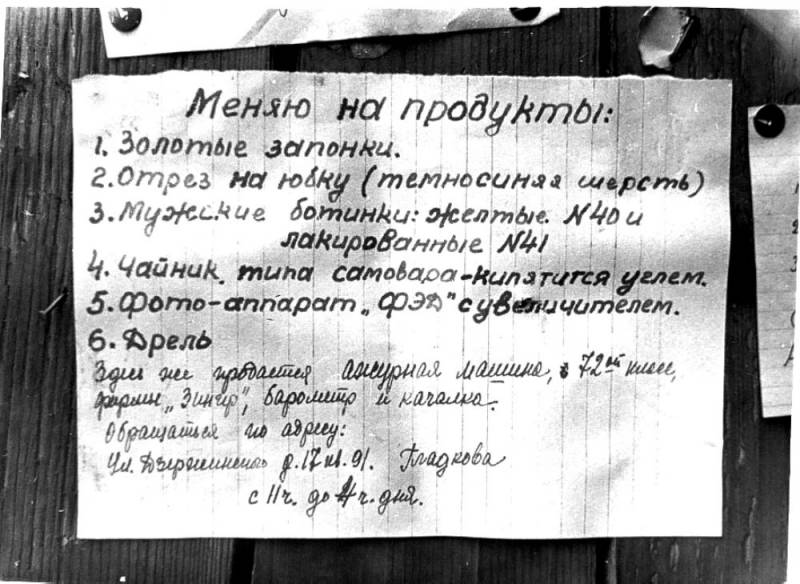

Свидетельства очевидцев позволяет составить впечатление о рынках в осажденном городе: «Сам рынок закрыт. Торговля идет вдоль Кузнечного переулка, от Марата до Владимирской площади и дальше по Большой Московской… Взад и вперед ходят людские скелеты, замотанные невесть во что, в свисающих с них разномастных одеждах. Они вынесли сюда все, что могли, с одним желанием – обменять на еду».

Впечатлениями от Сенного рынка, которые вызывают оторопь, делится одна из блокадниц: «Сенной рынок очень отличался от маленького базара на Владимирской. И не только своею величиной: он расположен на большой площади, со снегом, затоптанным и утрабованным многими ногами. Отличался он и толпою, совсем не похожею на дистрофическую медлительную кучку ленинградцев с дорогими мелочами в руках, никому не нужными во время голода — хлеба за них не давали. Здесь бросались в глаза теперь такой невиданный «деловой дух» и большое количество плотных, тепло одетых людей, с быстрыми глазами, быстрыми движениями, громкими голосами. Когда они говорили, у них изо рта шел пар, как в мирное время! У дистрофиков был такой прозрачный, незаметный».

А. А. Дарова пишет в своих воспоминаниях: «Крытый Сенной рынок не мог вместить в себя всех торгующих и меняющих, покупающих и просто «желающих», и голодные устроили свой, «голодный» рынок прямо на площади. Это была не торговля 20-века, а примитивный, как на заре человечества, обмен товаров и продуктов. Измученные голодом и болезнями, оглушенные бомбардировками люди приспосабливали к своей отупевшей психике все человеческие взаимоотношения, и прежде всего торговлю, в ее допустимой советской властью и недопустимой в блокаду мере». Блокадная зима загнала на Сенной «голодный» рынок не только толпы умирающих и циничных сытых торговцев, но и массу криминальных элементов и просто отъявленных бандитов со всей округи. Это нередко выливалось в жизненные трагедии, когда люди теряли все от руки грабителей, а порой и лишались жизни.

Многочисленные свидетельства очевидцев позволяют сделать одно очень важное наблюдение – под понятиями «продавец» и «покупатель» часто подразумевают одних и тех же участников торговли. В связи с этим один из ленинградцев вспоминает:

— Продай! – то ли спрашиваю, то ли умоляю его.

— А у тебя что?

Я торопливо раскрываю перед ним все свои «богатства». Он брезгливо копается в пакетиках.

— Часы есть?

— Нет.

— А золото? – «Хлеб» отворачивается и уходит».

Подавляющим большинством участников сделок на блокадных рынках были горожане, которые получали иждивенческие пайки, не дающие шанса на выживание. Но приходили за дополнительным источником питания и военные, рабочие с достаточно серьезными нормами питания, которые, однако, позволяли лишь поддерживать жизнь. Конечно, желающих утолить жгучий голод или спасти близких от смертельной дистрофии было значительно больше обладателей продуктов питания. Это вызвало появление спекулянтов разных мастей, которые просто захватили город. Очевидцы творившегося беспредела пишут:

Следующими участниками безжалостного процесса продажи жизней были военнослужащие, являющиеся самыми желанными торговыми партнерами на рынках Ленинграда. Обычно они были самыми обеспеченными и платежеспособными, однако с опаской появлялись на рынках, так как это строго каралось начальством.

Военный корреспондент П. Н. Лукницкий в этой связи привел эпизод: «На улицах все чаще моего плеча касаются женщины: «Товарищ военный, вино вам не нужно?» И на короткое: «Нет!» — робкое оправдание: «Я думала не хлеб променять, грамм бы хоть двести, триста…» Другой блокадник описывает случай, когда его отец, вернувшись с фронта, вынужден был надеть штатское, чтобы обменять консервы и концентраты его пайка на водку.

Ужасными были персонажи, которых ленинградцы относили к людоедам и продавцам человечины. «На Сенном рынке люди шли сквозь толпу, как во сне. Бледные, как призраки, худые, как тени… Лишь иногда появлялись вдруг мужчина или женщина с лицом полным, румяным, каким-то мягким и одновременно жестким. Толпа вздрагивала с отвращением. Говорили, что это людоеды». Об этом страшном времени рождались страшные воспоминания: «На Сенной площади продавали котлеты. Продавцы говорили, что это конина. Но я уже много времени не видел в городе не только лошадей, но и кошек. Давно не летали над городом птицы». Е. И. Иринархова пишет: «На Сенной площади следили: не торгуют ли подозрительными котлетами или чем-то другим. Такой товар изымали, а продавцов уводили». И. А. Фисенко описывает случай, как не смогла утолить голод бульоном, имевшим специфический запах и сладковатый вкус – отец вылил полную кастрюлю в помойку. Мать девочки по незнанию выменяла кусок человеческого мяса на обручальное кольцо. Разные источники приводят разные данные о количестве людоедов в блокадном Ленинграде, но, по подсчетам органов внутренних дел, только 0,4% преступников признались в страшном промысле. Один из них рассказал, как они с отцом убивали спящих, свежевали трупы, мясо засаливали и обменивали на продукты. А порой и сами употребляли в пищу.

Острое расслоение жителей города по уровню жизни вызывало жгучую ненависть к обладателям незаконно нажитых продуктов. Пережившие блокаду пишут: «Имея мешок крупы или муки, можно стать обеспеченным человеком. И подобная сволочь в изобилии расплодилась в вымирающем городе». «Уезжают многие. Эвакуация – тоже прибежище спекулянтов: за вывоз на машине – 3000 рублей с головы, на самолете – 6000 рублей. Зарабатывают гробовщики, зарабатывают шакалы. Спекулянты и блатмейстеры представляются мне не иначе как трупными мухами. Какая мерзость!» Сотрудник завода им. Сталина Б. А. Белов фиксирует в своем дневнике:

Продолжение следует…

Источники:

Михайлов Б. М. На дне блокады и войны.

Даров А. А. Блокада.

Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда.

Лукницкий П. Н. Ленинград действует… Фронтовой дневник (22 июня 1941 г. – март 1942 г.).

Дети и блокада. Воспоминания, фрагменты дневников, свидетельства очевидцев, документальные материалы.

Пянкевич В. Л. «Одни умирают с голоду, другие наживаются, отнимая у первых последние крохи»: участники рыночной торговли в блокадном Ленинграде // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета, 2012.

Информация